पंकज श्रीवास्तव

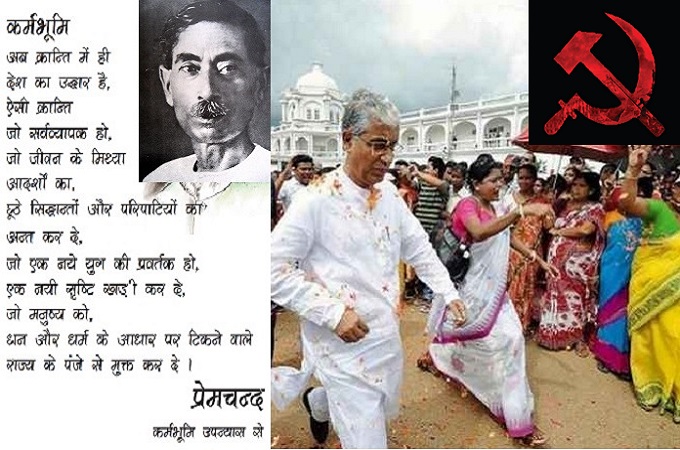

देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री माणिक सरकार चुनाव हार गए। आईपीएफटी जैसे संगठनों से हाथ मिलाने या काले धन का अंधाधुंध इस्तेमाल जैसे तर्क अपनी जगह, लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि सीपीएम सरकार को हराने की इच्छा समाज के एक बड़े हिस्से में जन्म ले चुकी थी। वरना काँग्रेस का लगभग सारा वोटबैंक बीजेपी में न चला जाता। पिछले चुनाव में डेढ़ फ़ीसदी वोट पाने वाली बीजेपी सरकार न बना रही होती।

आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। जो लोग त्रिपुरा में सीपीएम की हार या देश में कम्युनिस्ट पार्टियो की कमज़ोरी को वामपंथ के पराभव से जोड़ते हैं, वे वामपंथ मायने बिलकुल नहीं जानते। फ्रांस में 1789 की क्रांति के समय जब अरसे बाद ‘स्टेट्स जनरल’ की बैठक बुलाई गई तो दाईं ओर यथास्थितिवादी बैठे जो सामंतों के विशेषाधिकार बरक़रार रखना चाहता थे और बाएँ बैठने वाले वे थे जो सब को बराबर मानने पर ज़ोर दे रहे थे। यह एक तरह से ग़रीबों या वंचित समुदायों की मुक्ति का ऐलान था जिसने फ्रांसीसी क्रांति को मानव जाति के इतिहास की महान घटना बतौर दर्ज किया। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक संभव सपना बना दिया।

इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेताओं, ख़ासतौर पर मोदी के भाषणों को परखें। क्रूर कॉरपोरेट संजाल को हर मुमकिन मदद देने के बावजूद मोदी हमेशा गाँव और ग़रीब की बात करते हैं। ख़ुद को ‘निचली जाति’ के आने वाले ऐसे नेता के रूप में ख़ुद को पेश करते हैं जिसने ग़रीबी ‘बेहद क़रीब’ से देखी है। दावा यह कि दलित-वंचित-आदवासी समुदाय की समस्याओ का निदान उनके पास ही है और उनके दुख का कारण सत्तर सालों से देश की सत्ता पर काबिज ‘कांग्रेस राजपरिवार’ है। जीत के बाद अमित शाह ध्यान दिलाना नहीं भूले कि उत्तर पूर्व के आदिवासी इलाकों में उसे भारी सफलता मिली है। त्रिपुरा में तो सभी 20 आरक्षित आदिवासी सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दरअसल देश के वंचितों, ग़रीबों, दलितों और आदिवासियों की पार्टी है, जबकि कम्युनिस्ट जहाँ भी शासन करते हैं, वह राज्य ग़रीबी में पहले नंबर पर रहता है।

अमित शाह को यह तंज कसने का पूरा हक़ है। 25 साल कम नहीं होते। सीपीएम शासन में पैदा और बड़े हुए एक बेरोज़गार नौजवान को अगर मोदी से उम्मीद नज़र आई, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है। चुनाव प्रचार के दौरान त्रिपुरा में यह बात बार-बार सामने आई कि माणिक सरकार ईमानदार तो हैं, लेकिन ‘भीषण बेरोज़गारी’ का कोई इलाज उनके पास नहीं है। ऐसे में, लोगों ने केंद्र में क़ाबिज़ एक ताक़तवर पार्टी का साथ देना बेहतर समझा जो राज्य में निवेश लाने का दावा कर रही थी। माणिक सरकार की ईमानदारी का ढोल बोर करने लगा और और बीजेपी का ‘चला पलटाई’ (चलो सरकार बदलें) नारा किसी उम्मीद की तरह छा गया।

दिक्कत यह है कि विकास के लिए सीपीएम भी उन्हीं नीतियों की मोहताज है जिन को कभी कांग्रेस ने जन्म दिया और जिन पर बीजेपी पूरी ताक़त से अमल कर रही है। कम्युनिस्ट शासन वाले राज्यों में भी उपभोक्तावाद का बोलबाला है जबकि कम्युनिस्टों का सपना एक ‘नए इंसान’ को जन्म देना था जो सामंती या पूँजीवादी नहीं, आधुनिक-वैज्ञानिक और समतावादी मूल्यों के प्रति समर्पित हो। जो जाति-संप्रदाय की भावनाओं से मुक्त हो। अगर सीपीएम के लंबे शासन के बावजूद समाज का बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक प्रचार का शिकार हो जाता है तो यह सांस्कृतिक परिष्कार के मोर्चे पर पार्टी की भीषण नाकामी का प्रतीक है।

पश्चिम बंगाल में सीपीएम शासन के अंत की पहली आहट सिंगूर में सुनाई पड़ी थी जहाँ टाटा की कार कंपनी के ख़िलाफ़ जनता के प्रतिरोध का उसकी सरकार ने दमन किया था। जो ‘टाटा’ कम्युनिस्टों के नारों में कभी वर्गघृणा के प्रतीक की तरह मौजूद रहता था, उसी कंपनी के पक्ष में खड़े होकर गोली चलवाने ने सीपीएम की सारी नैतिक आभा छीन ली थी। मौक़ा पाते ही उस ममता बनर्जी ने बाज़ी पलट दी जिन्हें सीपीएम कभी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं थी। ग़ौर से देखिए तो ‘माँ, माटी और मानुष’ का नारा देने वाली ममता बनर्जी कम्युनिस्टों से बड़ी वामपंथी के रूप में उभरीं। कभी ‘आपरेशन बर्गा’ जैसी ज़मीन बँटाई योजना लागू करके बंगाल में बड़ी सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल करने वाली सीपीएम के पास बाद में देने को कुछ ख़ास बचा नहीं। जबकि जनता की आकांक्षाएँ लगातार बढ़ रही थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में काँग्रेस के साथ जाने का उसका निर्णय तो आत्मघाती ही साबित हुआ। इसने विपक्ष के तौर पर बीजेपी को बड़े पैमाने पर फैलने का मौक़ा दे दिया है।

अगर इस पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखें तो सवाल उठेगा कि जिस देश के संविधान में ही ‘समाजवाद’ लिखा हो और सभी पार्टियाँ वामपंथी क़िस्म के नारे ही उछाल रही हों, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों के अलग आकर्षण का क्या आधार हो सकता है ? कभी ‘ज़मीन जोतने वाले की हो’ जैसे नारे ग्रामीण इलाकों वर्गसंघर्ष को धार देते थे, लेकिन अब घटती कृषि जोतों ने इसकी अपील काफ़ी कम कर दी है। वैसे भी किसान जिस पैमाने पर ख़ुदकुशी कर रहे हैं, उसमें खेती को लाभकारी बनाना सबसे ज़रूरी है। सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात होगी तो मोदी जी किसानों की आय को दोगुनी करने में जुटे ही हुए हैं। वाममोर्चे की सरकार को तो कोई वैकल्पिक मॉडल देना था। क्या पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा के अपने आधार इलाकों में सीपीएम सामूहिक खेती के ऐसे प्रयोग कर पाई जो जो ‘कम्यून’ की उस कल्पना की प्रदर्शनी होते ? अगर सब कुछ वैसे ही चलना था तो फिर लेफ्ट रहे या ममता, क्या फ़र्क़ पड़ता है।

कम्युनिकेशन के इस युग में ‘परसेप्शन’ (धारणा) का बहुत महत्व है और कम्युनिस्ट पार्टियाँ देश की बड़ी आबादी के परसेप्शन से बाहर हो गई हैं। उसे अपने एजेंडे पर आगे बढने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। कॉरपोरेट मीडिया अपने हाहा-हूती प्रचार के ज़रिए कम्युनिस्ट पार्टियों को रात-दिन ‘भारत तोड़ो गैंग’ बताने में जुटा है । कम्युनिस्ट पार्टियों का ज़्यादा वक़्त ‘प्रतिक्रिया’ में ही बीत रहा है जबकि बीजेपी लगातार ऐक्शन में है। उसके पास हर राज्य के लिए अलग कार्यक्रम है। आरएसएस जैसे संगठन के कार्यकर्ता रात-दिन बिना निजी स्वार्थ के बीजेपी के लिए आधार बनाने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और कॉरपोरेट पूँजी की मिली जुली ताक़त के साथ, वह पहला अवसर पाते ही हमला बोल देती है।

ज़ाहिर है, वामपंथियों को ऐसे नारों की ज़रूरत है जिनसे ‘परसेप्शन’ में बदलाव हो। उन्हें आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर नए तेवर दिखाने होंगे जिससे शासक वर्गों में बेचैनी फैले। अगर भारत जैसे ग़रीब देश में वर्गीय आंदोलन की राह में जाति का विचार बाधा है तो कम्युनिस्ट पार्टियाँ देश भर में ‘जाति तोड़ो सम्मेलन’ क्यों आयोजित नहीं कर सकतीं ? या निजी क्षेत्र में आरक्षण की माँग करने से उन्हें कौन रोक रहा है जबकि मोदी सरकार जैसी निजीकरण की आँधी चला रही है उससे सबसे ज़्यादा हमला इसी संवैधानिक प्रावधान पर हो रहा है। कौन इंकार कर सकता है कि दलितों की हालत में हुए बदलाव में आरक्षण जैसी सकारात्मक भूमिका किसी अन्य कार्यक्रम की नहीं रही । रोज़गार को मौलिक अधिकार बनाने या देश के हर बेरोज़गार को कम से कम 5 हज़ार रुपये बेरोज़ागारी भत्ता दिलाने को लेकर संघर्ष क्यों नहीं नौजवानों को आकर्षित करेगा ! राजस्थान के हालिया किसान आंदोलन ने बताया है कि सही भाषा और भंगिमा हो तो जनता लाल झंडे के पीछे गोलबंद हो सकती है।

ध्यान दें- ‘भाषा और भंगिमा !’

हर घटना का विश्लेषण लेफ़्ट नेताओं के पास है लेकिन जो भाषा जनता के दिल को छुए वही नदारद है। यहाँ तक कि उनके इंटरव्यू या बयान भी आमतौर पर अंग्रेज़ी अख़बारों में ही मिलते हैं जबकि ‘गुजराती मोदी’ ने हिंदी को अपनी ताक़त बनाकर जो कर डाला है, वह सामने है।

समस्या यह है कि लेफ्ट के नेताओं में अपनी जनता के लिए जूझने की ‘केजरीवाल जैसी बेचैनी’ भी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि वे भौतिकवादी नहीं नियतिवादी हैं। यानी पूँजीवाद अपने अंतर्विरोधों से टूट ही जाएगा तो फिर परेशान क्या होना ! पानी, बिजली, शिक्षा और रोज़गार जैसी समस्याएँ तो क्रांति के बाद ही दूर होंगी ! आदि-आदि..।

हिंदी के महान लेखक और पत्रकार प्रेमचंद ने कानपुर से निकले वाले उर्दू अख़बार ‘ज़माना’ के संपादक और अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम को एक जवाबी पत्र में लिखा था- ‘मैं आने वाले कल की उस पार्टी का मेंबर हूँ जो कोतहुन्नास की सियासी तालीम को अपना दस्तूर-उल-अमल बनाएगी। यानी मैं आने वाले कल की उस पार्टी का मेंबर हूँ जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के राजनीतिक प्रशिक्षण को अपना कार्यक्रम बनाएगी।’

प्रेमचंद की मृत्य के 82 और आज़ादी के 70 साल बाद भी उस पार्टी का इंतज़ार बना हुआ है। त्रिपुरा में सीपीएम के पास हार के बावजूद 43 फ़ीसदी वोट हैं, जबकि ज़्यादातर राज्यों में 30-35 फ़ीसदी पर सरकार बन जाती है। अगर उसने प्रेमचंद के सपने पर ग़ौर नहीं किया तो त्रिपुरा में भी पश्चिम बंगाल जैसा हाल ही होगा, जहाँ वह 35 साल के शासन के बाद भी समाज में मूलभूत बदलाव नहीं ला पाई और अब चुनाव दर चुनाव पीछे जा रही है।

इस मार्च में सीपीआई (एम.एल.) और अप्रैल में सीपीआई और सीपीएम की पार्टी काँग्रेस है। मीडिया में चर्चा यही है कि बहस काँग्रेस के साथ जाने या न जाने को लेकर हो रही है। जबकि मुद्दा यह है कि कम्युनिस्ट पार्टियाँ जनता के सामने, जनता को समझ आने वाला कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम पेश करें। प्रेमचंद की सीख उनके काम आ सकती है, बशर्ते वे उनकी ‘हिंदी’ समझ सकें।

(लेखक मीडिया विजिल के संस्थापक संपादक हैं.)