हिंदी और अंग्रेज़ी पत्रकारिता के बीच आपसी संघर्ष कोई नई बात नहीं है. हर बार किसी न किसी नए प्रसंग के बहाने हिंदी बनाम अंग्रेजी की बहस छिड़ जाती है. इस बार ताज़ा प्रकरण हिंदी के पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा catchnews पर लिखे एक लेख से जुड़ा है जिसमें उन्होंने मशहूर किताब ‘जंगलनामा’ के लेखक सतनाम की ख़ुदकुशी के कारणों पर सवाल उठाते हुए बस्तर से रिपोर्ट करने वाले अंग्रेजी के पत्रकारों पर चुटकी ले ली है. यह टिप्पणी अंग्रेजी के कुछ पत्रकारों को इतनी नागवार गुजरी है कि उन्होंने नाम लिए बगैर हिंदी के पत्रकारों को ‘कुंठित’ इत्यादि विशेषणों से नवाज़ा है. विरोध करने वाले अंग्रेजी के पत्रकारों में मुख्यतः राहुल पंडिता और प्रियंका दुबे हैं जिन्होंने अपनी फेसबुक वाल पर इस सम्बन्ध में मंगलवार को टिप्पणी पोस्ट की.

उनके जवाब में विशेष रूप से राहुल पंडिता को निशाना बनाते हुए अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने ब्लॉग जनपथ पर एक लम्बी टिप्पणी आज की है जिसमें कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं. नीचे हम वह टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे विवाद का पूरा सन्दर्भ साफ़ हो जाता है और हिंदी बनाम अंग्रेजी पत्रकारिता की बरसों पुरानी बहस को एक नया आयाम भी मिलता है.

भाई राहुल पंडिता, आपका ध्यान किधर है? ”कुंठा की गिलहरी” इधर है!

दिल्ली आने के बाद अर्जित शुरुआती अनुभवों में एक अनुभव जो सबसे दिलचस्प रहा, वह था सड़क पर होने वाले झगड़ों-झंझटों और टकरावों का। मैं तकरीबन रोज़ ही ऐसे टकरावों का गवाह ब्लू लाइन या डीटीसी में बनता था। मसलन, धक्कामुक्की की किसी घटना या किसी की बाइक दूसरे की कार से छू जाने के बाद किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कहासुनी शुरू होती थी। ”मैं तेरे को देख लूंगा”, जैसे मशहूर वाक्यों को बार-बार दुहराया जाता। बीच-बीच में दिल्लीआइट गालियों का तड़का भी मारा जाता। हर वाक्य के बाद लगता कि दोनों में से कोई एक हाथ छोड़ देगा, लेकिन तमाशबीनों को निराशा हाथ लगती। बिलकुल मारपीट की कगार पर पहुंच कर विवाद थम जाता। ”चल, चल, बड़ा आया है…” जैसे वाक्यों के बाद एकाध पलटा-पलटी होती, फिर भीड़ खत्म।

अपने यहां ऐसा संस्कार नहीं था। वहां पहले हाथ छोड़ते हैं, फिर बात करते हैं। एक बार जब आपको भरोसा हो जाए कि सामने वाला आपका दुश्मन है, तो संवाद की गुंजाइश ही कहां रह जाती है? इसके उलट, दिल्ली के स्ट्रीट संस्कार में गुंजाइश बनाए रखने की एक अद्भुत कला है। बहुत बाद में मुझे पता चला कि यह चलन सड़क तक ही सीमित नहीं है, बौद्धिक हलकों में भी है। वहां भी कोई किसी को नाम लेकर नहीं गरियाता। कोई आमने-सामने मुठभेड़ नहीं करता, पीठ पीछे गालियां देता है। हमारे अग्रज और कवि विमल कुमार ने एक बार मुझे समझाते हुए कहा था, ”व्यक्तियों पर बात क्यों करते हो? प्रवृत्तियों पर बात करना सीखो।” ऐसे ही हमारे एक संघप्रिय शिक्षक थे चंद्रकान्त प्रसाद सिंह, जो कहा करते थे, ”अभिषेकजी, अपना ज़हर बचाकर रखिए, काम आएगा। बार-बार डसेंगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा।” मुझे दिल्ली के अपने अग्रजों की सारी शिक्षाएं शब्दश: याद हैं।

मैंने अपना ज़हर कभी नहीं बचाया, इस लोभ में कि वह कभी काम आएगा। हां, मैंने एकाध बार प्रवृत्तियों पर बात करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन हर बार जो प्रतिक्रिया आई वह प्रवृत्तिगत नहीं, व्यक्तिगत ही रही। हुआ यों कि मैं तो दिल्ली-अर्जित सभ्यता के मुताबिक प्रवृत्ति पर बात करता रहा लेकिन उस प्रवृत्ति के दायरे में खुद को लोकेट कर के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किए। इससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक चलन के बतौर स्थापित हुए इस तरीके ने गलत लोगों को पब्लिक डोमेन में विश्वसनीय बना दिया जबकि विश्वसनीय बनने के काबिल लोगों को सहज ही हवा में उड़ा दिया। बीते पंद्रह साल के दौरान हिंदी और अंग्रेज़ी के बौद्धिक स्पेस में लगातार यही होता रहा है। अविश्वसनीय व्यक्ति अपनी बेहयाई के चलते सवाल उठाने वालों को चुप कराते रहे हैं और अपनी विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करते रहे हैं, जबकि सवाल उठाने वाला अपने संकोच में चुप मार जाता रहा है। यह दिल्लीआइट संस्कार हमारे खून में नहीं था। हमने भरसक कोशिश की कि इसका असर हमारे डीएनए पर न पड़ने पाए। हम इसमें कामयाब भी रहे, लेकिन कामयाबी के परंपरागत मैदानों में हम खेत रहे। उपाधियों और तमगों से विहीन, ठन ठन गोपाल।

इतनी भूमिका बांधने की क्या ज़रूरत? मैं सीधे राहुल पंडिता पर आ सकता था। दरअसल, मामला कोई निजी प्रतिशोध जैसा मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए सवाल को व्यापक संदर्भ में लोकेट करना ज़रूरी था। खैर, हुआ यों कि कल यानी मंगलवार को मैंने कैच न्यूज़ पर जंगलनामा के लेखक सतनाम की खुदकुशी से जुड़ी एक स्टोरी लिखी। उसमें मेरे लिखे एकाध वाक्यों पर कुछ लोग नाराज़ हो गए। इनमें अपने जानने वाले पत्रकार राहुल पंडिता भी थे। बाकी कुछ महिलाएं थीं जिन्होंने अपनी फेसबुक दीवारों पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन मैं उन्हें निजी तौर पर नहीं जानता इसलिए उस पर क्या कहना। वैसे, जानता भी होता तो कुछ नहीं कहता। इन सब ने मेरा नाम लिए बगैर मुझे एक स्वर में कुंठित और जाने क्या-क्या कह डाला। कल दिन भर मैं फेसबुक पर यह तमाशा देखता रहा। अच्छी बात यह है कि जिन प्रवृत्तियों पर मैंने टिप्पणी की थी, उसके दायरे में इन लोगों ने खुद को अपने आप लोकेट कर लिया। ये चुप रहते, तो ज्यादा ढीठ कहलाते। इस मामले में इनकी ईमानदारी की दाद देनी होगी, वरना एक से एक घाघ पड़े हैं जो बाद में मिलकर कोने में मुझसे फरियाएंगे।

बात लेकिन खुद को प्रश्नांकित प्रवृत्तियों के दायरे में लोकेट कर लेने की ईमानदारी से आगे की है, जिसे ठेठ में बेहयाई कहते हैं। यह बेहयाई बदले में सामने वाले को नंगा कर के खुद को कपड़े पहनाने की कोशिश करती है। आइए पहले देखें, कि राहुल पंडिता ने क्या लिखा है:

इस पैरा को ध्यान से देखिए: साल में ५-६ बार “राग दरबारी” से क्वोट करना, कनॉट प्लेस जाकर एक कविता पढ़ देना, २ फिल्मों की समीक्षा फेसबुक पर करना, और बाकी साल गमछा गले में डाले भांग छानते रहना? नहीं, यह पत्रकारिता नहीं है। एक्टिविज्म भी नहीं है। इन दोनों के लिए आपके नेपथ्य में जो लटका रहता है, उसे कुर्सी से उठाना पड़ता है। और वो आपके बस की नहीं है। जिनकी है वो ही लिखते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं। साल में ५-६ बार “राग दरबारी” से क्वोट करना, कनॉट प्लेस जाकर एक कविता पढ़ देना, २ फिल्मों की समीक्षा फेसबुक पर करना, और बाकी साल गमछा गले में डाले भांग छानते रहना? नहीं, यह पत्रकारिता नहीं है। एक्टिविज्म भी नहीं है। इन दोनों के लिए आपके नेपथ्य में जो लटका रहता है, उसे कुर्सी से उठाना पड़ता है। और वो आपके बस की नहीं है। जिनकी है वो ही लिखते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं। ”साल में ५-६ बार “राग दरबारी” से क्वोट करना, कनॉट प्लेस जाकर एक कविता पढ़ देना, २ फिल्मों की समीक्षा फेसबुक पर करना, और बाकी साल गमछा गले में डाले भांग छानते रहना? नहीं, यह पत्रकारिता नहीं है। एक्टिविज्म भी नहीं है। इन दोनों के लिए आपके नेपथ्य में जो लटका रहता है, उसे कुर्सी से उठाना पड़ता है। और वो आपके बस की नहीं है। जिनकी है वो ही लिखते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं।”

यह पैरा बताता है कि राहुल पंडिता हिंदी के नाम पर केवल फेसबुक, ब्लॉग और दूसरों के निजी डिस्पैच पढ़ते हैं और उसी के आधार पर दूसरों की पत्रकारिता या एक्टिविज़्म की परिभाषा गढ़ते हैं। ठीक भी है, हिंदीवाले ही कहां हिंदी में लिखा पढ़ते हैं। इसका दोष राहुल पंडिता पर नहीं होना चाहिए। दोष हमारे जैसों का है कि हम अपने निजी और सार्वजनिक में मतभेद नहीं करते, निजी को छुपाते नहीं और सार्वजनिक का अतिरंजित प्रचार नहीं करते। इसी के चलते सामने वाले को भ्रम हो जाता है कि हमारा जो निजी है, केवल वही सार्वजनिक भी है। हमारी मंशा चूंकि आत्मप्रचार की नहीं होती, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब गलत मंशा वाला कोई व्यक्ति हमें नाम लिए बगैर निशाना साधता है।

कल राहुल पंडिता ने उक्त पोस्ट लिखकर गलत जगह हाथ डाल दिया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अव्वल तो इसलिए क्योंकि हाल का उनका वैचारिक रिकॉर्ड बहुत ठीक नहीं रहा है और इस पर मेरी ही नहीं, दूसरों की भी लगातार नज़र रही है। वे अंट-शंट चीज़ों पर हंसते रहे हैं, उलटी-सीधी चीज़ें पोस्ट करते रहे हैं और अपने मन में बैठे अनिवार्य वाम-विरोध को कश्मीरी पंडितों की सामुदायिक अस्मिता की आड़ में लगातार हवा देते रहे हैं और इसी बहाने अपने दक्षिणपंथी मानस को जायज़ ठहराते रहे हैं। दूसरी बात, जो दरअसल पहली बात होनी चाहिए थी, वो ”हलो बस्तर” के लोकार्पण में कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की मंच पर मौजूदगी से जुड़ी हुई है जिसे मैंने ऐन मौके पर ही उठाया था। ठीक वैसे ही, जैसे शुभ्रांशु चौधरी की बस्तर पर लिखी किताब के लोकार्पण में मंच पर दिग्विजय सिंह के होने पर मुझ समेत बहुत से लोगों को आपत्ति थी। आप पत्रकार हैं, तो लिखिए। उसे किसी नेता से एंडोर्स करवाने की ज़रूरत आपको क्यों है। क्या बिना कांग्रेसी नेता की मौजूदगी के इस किताब का वज़न हलका हो जाता? आखिर कौन सी महत्वाकांक्षा आपसे ऐसे काम करवाती है? फिर ये सब काम कर के आप यह भी चाहते हैं कि आपको विश्वसनीय माना जाए। दो में से एक ही काम न होगा- या तो सत्ता की दलाली या विश्वसनीयता।

लेकिन नहीं, आपको तो दोनों चाहिए। साल में ५-६ बार “राग दरबारी” से क्वोट करना, कनॉट प्लेस जाकर एक कविता पढ़ देना, २ फिल्मों की समीक्षा फेसबुक पर करना, और बाकी साल गमछा गले में डाले भांग छानते रहना? नहीं, यह पत्रकारिता नहीं है। एक्टिविज्म भी नहीं है। इन दोनों के लिए आपके नेपथ्य में जो लटका रहता है, उसे कुर्सी से उठाना पड़ता है। और वो आपके बस की नहीं है। जिनकी है वो ही लिखते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं। साल में ५-६ बार “राग दरबारी” से क्वोट करना, कनॉट प्लेस जाकर एक कविता पढ़ देना, २ फिल्मों की समीक्षा फेसबुक पर करना, और बाकी साल गमछा गले में डाले भांग छानते रहना? नहीं, यह पत्रकारिता नहीं है। एक्टिविज्म भी नहीं है। इन दोनों के लिए आपके नेपथ्य में जो लटका रहता है, उसे कुर्सी से उठाना पड़ता है। और वो आपके बस की नहीं है। जिनकी है वो ही लिखते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं। बिलकुल दिल्लीआइट स्टाइल में- जहां हमेशा हर कोने की गुंजाइश बनी रहती है। कहीं भी वैर नहीं पाला जाता। इसीलिए अपनी किताब का अनुवाद आप आनंद स्वरूप वर्मा से करवाते हैं ताकि विश्वसनीयता बनी रहे; लोकार्पण आप दिग्विजय सिंह से करवाते हैं ताकि कृपा बनी रहे; और किसी सुबह-सवेरे टीवी के न्यूज़रूम संकट पर एक लेख लिख देने के बाद अभिषेक श्रीवास्तव को एसएमएस करते हैं कि ”यार, इसे ज़रा अपने हिंदी के संपादकों के बीच शेयर कर दो”- ताकि ”कुंठित” हिंदीवालों से मित्रता भी बनी रहे! ये सबको एक साथ साध लेने वाली कवायद बडी खतरनाक है। इसका भाषा से कोई लेना-देना नहीं। हिंदी पत्रकारिता और लेखन में भी ऐसे तत्व भतेरे भरे पड़े हैं जो ”सबका साथ सबका विकास” कह-कह कर अपना जीडीपी बढ़ा लेते हैं, फिर हकीकत सामने आने पर आश्चर्य जताते हैं कि साढ़े सात फीसदी जीडीपी के बावजूद इतनी बेरोजगारी क्यों है।

बहरहाल, आइए देखें कि राहुल पंडिता ने जेएनयू प्रकरण के दौरान क्या करामात की है:

इस पोस्ट का आखिरी वाक्य है- ”जनता को पता चलना चाहिए कि आपकी मंशा क्या है…”। राहुल पंडिता को लगता है कि वामपंथियों को लग्घी से पानी पिलाकर वे अपनी राजनीतिक मंशा को छुपा ले जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है। वामपंथ की आलोचना हम भी करते हैं, बहुत लोगों से कहीं ज्यादा और बार-बार करते हैं, लेकिन इस भाषा में नहीं। राहुल पंडिता की भाषा से जो नफ़रत टपक रही है, वह दिखाती है कि सामाजिक व राजनीतिक आपातकाल में वे किसके साथ खड़े हैं। नफ़रत भर होती तब भी चलता, क्योंकि मेरे कई संघी दोस्त हैं जो वामपंथ से घृणा करते हैं। जेएनयू प्रकरण के दौरान राहुल पंडिता की यह नफ़रत कैसे हिकारत में बदलती है, उसका नमूना देखें:

राहुल पंडिता इसे सुशांत झा की वॉल से शेयर कर के टिप्पणी करते हैं कि यह काफी मनोरंजक है और वे अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। इस तस्वीर पर लिखा वाक्य उतना भी मनोरंजक नहीं है, सिवाय ‘रन’ फिल्म में विजय राज के उस दृश्य की रीकॉल वैल्यू के, जिस पर कोई भी संजीदा राजनीतिक व्यक्ति मौज नहीं लेगा। मैंने शुरू में कहा था कि कश्मीरी पंडितों की सामुदायिक अस्मिता की आड़ में दरअसल राहुल पंडिता के भीतर वामपंथ के प्रति हिकारत और घृणा का एक ऐसा शैतान लंबे समय से पल रहा है जो अब अनुकूल सियासी मौसम देखकर बीते दो महीनों से खुलकर अंगड़ाई लेने लगा है। उन्हें पहले भी पता था कि फायदा कहां है और आज भी वे बखूबी इस बात को जानते हैं। यूपीए के राज में बस्तर को बेचा, अब एनडीए के राज में कश्मीरी पंडितों की अस्मिता को बेच रहे हैं।

राहुल अपनी ताज़ा पोस्ट में हिंदी के कुछ नाम गिनवाते हैं। आनंद स्वरूप वर्मा का नाम वे लेते हैं, जाने किस लोभ से, सिवाय इसके कि उन्होंने राहुल पंडिता की किताब का अनुवाद किया था। (राहुल भूल गए होंगे कि उस अनुवाद का प्रूफ और अंतिम संपादन मैंने ही किया था) रवीश कुमार और हृदयेश जोशी का नाम वे लेते हैं। बेशक ये अच्छे पत्रकार होंगे, लेकिन एनडीटीवी के बैनर के बगैर अब तक इनकी वीरता का मुजाहिरा बाकी ही है। बचे अजय प्रकाश जो अपने सबसे करीबी मित्रों में रहे हैं, तो उन्होंने भी जमीनी मुद्दों की रिपोर्टिंग करनी बहुत पहले बंद कर दी क्योंकि उनका पूर्व संस्थान ”पब्लिक एजेंडा” इसकी इजाज़त नहीं देता था। मेरे खयाल से पिछले पांच साल से तो वे डेस्क पर ही हैं।

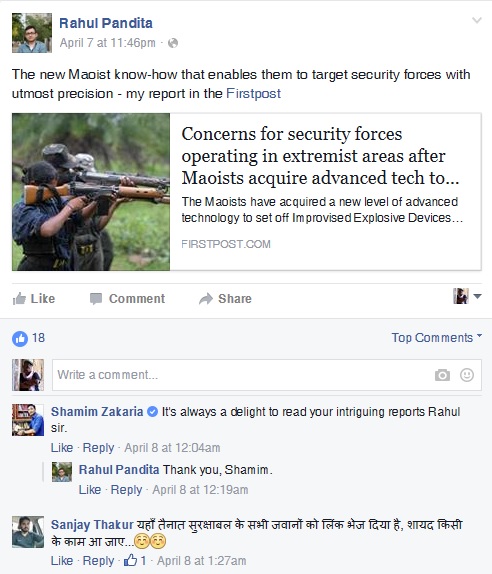

मुझे राहुल पंडिता बस्तर, बारामूला, बुंदेलखंड जाने की सलाह दे रहे हैं। मैं जाऊं या न जाऊं, राहुल पंडिता बस इतना बता दें कि वे किसकी सलाह पर बस्तर गए थे? दिग्विजय सिंह के या अपने संपादक के निर्देश पर? या भारतीय राज्य की गुप्तचर एजेंसियों का एजेंट बनकर? यह सवाल हलके में नहीं पूछ रहा। इसके पीछे कुछ आशंकाएं हैं। आइए, राहुल पंडिता की फर्स्टपोस्ट पर प्रकाशित एक ताज़ा कहानी पर आई एक टिप्पणी और उस पर राहुल की प्रतिक्रिया को देखें:

स्टोरी माओवादियों की आइईडी तकनीक में नई हासिल दक्षता को लेकर है जो सुरक्षा बलों की ताज़ा चिंता है। इस पर बस्तर के एक कथित पत्रकार संजय ठाकुर की टिप्पणी है- ”यहाँ तैनात सुरक्षाबल के सभी जवानों को लिंक भेज दिया है, शायद किसी के काम आ जाए…☺☺”। राहुल पंडिता ने इस टिप्पणी पर एक लाइक मारा है। राहुल पंडिता एक रिपोर्ट करते हैं, बस्तर का एक पत्रकार उस रिपोर्ट की प्रति सुरक्षाबलों को फॉरवर्ड करता है और राहुल इस बात को संज्ञान में लेते हैं लाइक कर के। राहुल पंडिता की यह ताज़ा पत्रकारिता किसके काम आ रही है? वे कहेंगे, इसमें मेरा क्या दोष, मैंने तो अपना काम किया। मैं कहूंगा, आपको अगर थोड़ा भी सरोकार अपनी पत्रकारिता की तटस्थता से होता तो आप तत्काल अपनी रिपोर्ट के किसी एक पक्ष के हित इस्तेमाल से रोक लेते या उसकी कोशिश करते। आप टिप्पणी करने वाले शख्स संजय ठाकुर से सवाल करते, उससे बचने की कोशिश करते या चुपचाप उसे ब्लॉक कर देते। आप क्यों चाहेंगे कि आपकी स्टोरी सुरक्षाबलों या किसी एक पक्ष के काम आए, खासकर जब वह पक्ष भारतीय राज्य हो? कोई एक तर्क दे दीजिए। क्या आप इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? क्या ऐसी बातें आपकी पत्रकारिता को संदिग्ध नहीं बनाती हैं? ये सवाल आपसे क्यों न पूछें जाएं?

यही सवाल बाकी वीरबालकों से भी है, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों के, कि वे बस्तर में अपने सेठों की नौकरी बजा रहे थे या निजी सरोकार के चलते मच्छरों से खुद को कटवा रहे थे? साफ़ साफ़ बोलो, घालमेल नहीं चलेगा। जब मैं कहता हूं कि बस्तर की कहानियां बेच-बेच कर कुछ पत्रकार सेलिब्रिटी बन गए, तो यह मेरे हिसाब से ‘अंडरस्टेटमेंट’ है। मैं कह सकता था कि इनमें से अधिकतर राज्य और कॉरपोरेट के लाभार्थी रहे हैं और जनता के लिए संदिग्ध लोग हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर भी आपको बात चुभ गई तो इसलिए कि आपके मन में चोर है।

भाई राहुल पंडिता, जंगल में सतनाम के साथ बैठी तस्वीर फेसबुक पर लगाकर आप खुद को बहला नहीं सकते और दूसरों को बहका नहीं सकते। एक शख्स गुमनामी में मर गया और आप ऐसी अश्लील हरकत कर के, खुद को उसका बगलगीर दिखाकर, विश्वसनीयता हासिल करना चाहते हैं? सब कुछ जीते जी आपको चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो त्यागना सीखिए महराज। इतिहास खत्म नहीं हुआ है। सबका हिसाब यहीं होना है। आप बिना नाम लिए हमें छेड़ेंगे, तो हम नाम लेकर आपकी परची काटेंगे।

बाकी, वो जो ‘नेपथ्य वाली गिलहरी’ के चमत्कारिक प्रयोग पर आपके मन में कल से आत्मप्रशंसा की हूक रह-रह कर उठ रही है, उसके लिए वाकई बधाई। आप हिंदी भी कायदे की लिख लेते हैं। बस, एक दिक्कत है, हिंदी के आदमी को समझ नहीं पाते। देखिए, सभ्यता के विकासक्रम में मैंने जो अपनी दुम गंवाई है, उसका कुछ-कुछ अहसास मुझे अपने नेपथ्य में रह-रह कर तब होता है जब दूसरों की दुम को गाहे-बगाहे हिलता देखता हूं। एक गिलहरी बेशक है मेरे नेपथ्य में फुदकती हुई, लेकिन वह उस आदिम पूंछ के मुकाबले कहीं ज्यादा नैतिक और स्वाभाविक है जिसे कुछ लोगों ने अपने दिमाग में बचा रखा है और रह-रह कर अलग-अलग मंचों पर हिलाते रहते हैं। आपको अगर लगता है कि वह कुंठा की गिलहरी है, तो वही सही। आप उसे अहंकार या सुपीरियरिटी कॉम्पलेक्स भी समझ सकते हैं। यह दुम न होने की सुपीरियरिटी है। दुम होकर भी उसे किसी के सामने न हिलाने की सुपीरियरिटी है। नाम लेकर बात करने की सुपीरियरिटी है। लग्घी से पानी पिलाना आप भी अब छोड़ दीजिए। शिकवा-शिकायत हो, तो एसएमएस कर दीजिए, जैसे अपने लेख के प्रचार के लिए किए थे एक बार। टट्टी की ओट से खेलेंगे तो लंबा पदेंगे।

आप कह रहे हैं कि ”आपके नेपथ्य में जो लटका रहता है, उसे कुर्सी से उठाना पड़ता है। और वो आपके बस की नहीं है। जिनकी है वो ही लिखते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं।” पहले तो ‘बस’ को ठीक करिए। इसे ‘वश’ कहिए। दूसरे, ये समझिए कि मामला वश का नहीं है, लिखकर सेलिब्रिटी बनने के प्रति एक सूक्ष्म अवमानना का है। आपके नेपथ्य में जो लटका रहता है, उसे कुर्सी से उठाना पड़ता है। और वो आपके बस की नहीं है। जिनकी है वो ही लिखते हैं और सेलिब्रिटी बनते हैं। मुक्तिबोध का नाम सुने हैं? पढ़े हैं? इस लाइन को पढि़ए। मौका लगे तो पूरी कविता पढि़एगा:

जाकर उन्हें कह दो कि सफलता के जंग-खाए

तालों और कुंजियों

की दुकान है कबाड़ी की।

इतनी कहाँ फुरसत हमें –

वक़्त नहीं मिलता है

कि दुकान पर जा सकें।

अहंकार समझो या सुपीरियारिटी कांपलेक्स

अथवा कुछ ऐसा ही

चाहो तो मान लो,

लेकिन सच है यह

जीवन की तथाकथित

सफलता को पाने की

हमको फुरसत नहीं,

खाली नहीं हैं हम लोग!!

बहुत बिज़ी हैं हम।

जाकर उन्हें कह दे कोई

पहुँचा दे यह जवाब;

और अगर फिर भी वे

करते हों हुज्जत तो कह दो कि हमारी साँस

जिसमें है आजकल

के रब्त-ज़ब्त तौर-तरीकों की तरफ़

ज़हरीली कड़ुवाहट,

ज़रा सी तुम पी लो तो

दवा का एक डोज़ समझ,

तुम्हारे दिमाग़ के

रोगाणु मर जाएंगे

व शरीर में, मस्तिष्क में,

ज़बर्दस्त संवेदन-उत्तेजन

इतना कुछ हो लेगा

कि अकुलाते हुए ही, तुम

अंधेरे के ख़ीमे को त्यागकर

उजाले के सुनहले मैदानों में

भागते आओगे;

जाकर उन्हें कह दे कोई,

पहुँचा दे यह जवाब!!