क्या हम कभी जान सकेंगे कि मुल्क के चालीस केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्त उपकुलपतियों के श्रेणीबद्ध वितरण- अर्थात वह किन सामाजिक श्रेणियों से ताल्लुक रखते हैं- के बारे में ?

शायद कभी नहीं !

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के केन्द्रीय विश्वविद्यालय ब्युरो में ऐसे कोई रेकॉर्ड रखे नहीं जाते।

किसी बाहरी व्यक्ति के लिए इन सूचनाओं का अभाव बेहद मामूली लग सकता है अलबत्ता अगर हम अधिक गहरे में जाकर पड़ताल करें तो हम पूछ सकते हैं कि सर्वोच्च पदों की यह कथित ‘जातिविहीनता’ का सम्बन्ध क्या इसी तथ्य से जोड़ा जा सकता है कि इन चालीस विश्वविद्यालयों में- सामाजिक और शारीरिक तौर पर हाशिये पर रहने वाले तबकों से आने वाले अध्यापकों की मौजूदगी नगण्य है। फिर वह चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति हो या अन्य पिछड़ी जातियां हो या विकलांग तबके से आने वाले लोग हों। इन तबकों की इन पदों से साद्रश्यता के अभाव का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन श्रेणियों से आने वाले तबकों के लिए आरक्षित प्रोफेसरों के 99 फीसदी पद आज भी खाली पड़े हैं।

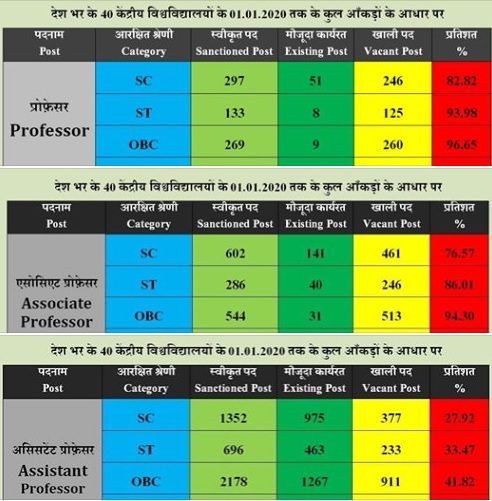

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज में, एडहॉक/तदर्थ अध्यापक के तौर पर कार्यरत लक्ष्मण यादव द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार के तहत जो याचिका दायर की गयी थी, उसी के औपचारिक जवाब के तौर पर ऐसे कई सारे अचम्भित करने वाले तथ्य सामने आए हैं। अगर हम प्रोफेसरों के पदों की बात करें तो यूजीसी के मुताबिक अनुसूचित जाति से आने वाले प्रत्याशियों के लिए आरक्षित 82.82 फीसदी पद, अनुसूचित जनजाति तबके से आने वाले तबकों के लिए आरक्षित 93.98 फीसदी पद और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित 99.95 फीसदी पद आज भी खाली पड़े हैं। अगर हम असोसिएट प्रोफेसर के पदों की बात करें तो स्थिति उतनी ही खराब दिखती है: अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 76.57 फीसदी पद, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 89.01 फीसदी पद और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित 94.30 फीसदी पद खाली पड़े हैं। असिस्टेंण्ट प्रोफेसर पद के लिए आरक्षित पदों के आंकड़े उतने खराब नहीं हैं जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 29.92 फीसदी पद, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 33.47 फीसदी पद और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित 41.82 फीसदी पद खाली पड़े हैं। (देखें- मीडिया विजिल की रिपोर्ट)

आज के इस समय में जब किसी भी ख़बर को वायरल होने में चन्द पल लगते हैं, यह विस्फोटक जानकारी, जो कई सारे सवाल खड़ी करती है, दबी सी रह गयी है।

आप यह कह सकते हैं कि इस ख़बर की नवीनता समाप्त हो चुकी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई जानता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय नए किस्म के अग्रहरम /अर्थात उंची जातियों के अडडों में तब्दील हो चुके हैं/

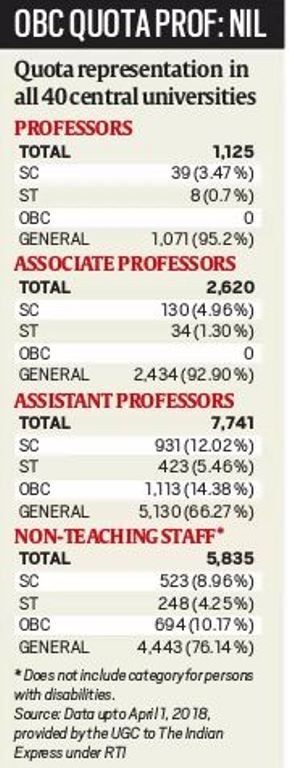

हम याद कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में पिछले साल प्रकाशित वह ख़बर जो सूचना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेण्ट ऑफ पर्सोनेल एण्ड टेनिंग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन मंत्रालय के मार्फत प्राप्त जानकारी पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ‘कुल 1,125 प्रोफेसर पदों में महज 39/ 3.47 फीसदी/ अनुसूचित जाति से और सिर्फ 8 /0.7 फीसदी/ अनुसूचित जनजाति तबके से और कुल 2,620 एसोसिएट प्रोफेसर पदों में सिर्फ 130 /4.96 फीसदी/ अनुसूचित जाति से और सिर्फ 34 / 1.3 फीसदी/ अनुसूचित जनजाति तबके से; और कुल 7,741 असिस्टेण्ट प्रोफेसर पदों में से 931 / महह 12.02 फीसदी/ अनुसूचित जाति से, 423 / 5.46 फीसदी/ अनुसूचित जनजाति से और 1,113 /14.38 फीसदी/ अन्य पिछड़ी जाति से थे।

गौरतलब है कि पदों के न भरे जाने का एक लम्बा इतिहास है और उसकी जड़ें गहरी हैं।

अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए बने राष्टीय आयोग की 1999-2000 की रिपोर्ट को पलटें जो चुनिन्दा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के कुल पदों के बारे में और उनमें से आरक्षित पदों पर तैनात लोगों का विवरण प्रस्तुत करती है, जो आंखें खोलने वाला हो सकता हैः

प्रोफेसर: बीएचयू 1/360, अलीगढ़ 0/233, जनेवि, 2/183, दिल्ली विवि 3/332, जामिया 0/80, विश्वभारती 1/148, हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी 1/72

रीडर: बीएचयू 1/396, अलीगढ़ 0/385, जनेवि 3/100, दिल्ली विवि 2/197, जामिया 1/128, विश्वभारती 1/70, हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी 2/87

लेक्चरर: बीएचयू 1/329, अलीगढ़ 0/521, जनेवि 11/70, दिल्ली विवि 9/140, जामिया 1/216, विश्व भारती 16/188, हैद्राबाद सेन्टल युनिवर्सिटी 13/44

सवाल उठता है कि आखिर किस तरह अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के दावों की पूरी अनदेखी मुमकिन हो सकती है जब उसे लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं ?

अगर हम प्रबुद्ध तबके की चर्चा को थोड़ा मुल्तवी कर दें, हम देख सकते हैं कि वर्ण समाज में ऐतिहासिक तौर पर उत्पीड़ित तबके को आरक्षण देने के लिए एक सामान्य असहमति दिखती है। निश्चित ही ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं जब वर्ण समाज के इन तबकों में शूद्र अतिशूद्र तबके के बारे में व्याप्त धारणाएं खुल कर सामने आती हैं। दिलचस्प बात है कि औपचारिक चर्चाओं में उन्हें यह कहते भी सुना जा सकता है कि ‘हमारी युगीन सभ्यता में सहिष्णुता रची बसी है, लेकिन वास्तविक आचरण में वह मनु द्वारा प्रस्तुत श्रेणीबद्धता को स्वीकारते दिख सकते हैं।

अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का यह हाशियाकरण या उनका साद्रश्य न होना एक तरह से- बकौल समाजशास्त्राी रमेश कांबले ‘संस्थागत व्यवहार और संरचनात्मक डिज़ाइन दोनों को हिस्सा होता है। वह दरअसल अस्तित्वमान सत्ता संरचना द्वारा हकदारी/एनटायटलमेण्ट से इन्कार करने की भी प्रणाली होती है।’

वह एक तरह से उत्पीड़ित एवं हाशिये पर पड़े तबकों द्वारा की जा रही बढ़ती दावेदारी को रोकने का भी तरीका होता है।

एक क्षेपक के तौर पर बता दें कि कम से कम नौकरशाही तबके में इसे सुगम बनाने का एक तरीका लेटरल एन्टी का भी जुड़ा है, जिसके तहत कार्यक्षमता बढ़ाने के नाम पर बाहरी विशेषज्ञों को सीधे जाइन्ट सेक्रेटरी के पद पर तैनात करने का सिलसिला चल पड़ा है। निश्चित ही इस लेटरल एन्टी में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

आईआईटी मद्रास की कार्यप्रणाली पर निगाह डाल कर हम देख सकते हैं कि ‘हकदारी से इन्कार’ का सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है या किस तरह वह ‘संस्थागत आचरण के तौर पर जड़मूल हो जाता है।’

यह बात बेहद विचित्र मालूम पड़ सकती है कि विगत डेढ दशक से अधिक समय से यह अग्रणी संस्थान- जो आज़ादी के बाद स्थापित राष्टीय महत्व के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में शुमार था / स्थापना 1959/- वह कई बार जातिकेन्द्रित मुददों के चलते अधिकाधिक सूर्खियों में आता रहा है- मिसाल के तौर पर अभी पिछले ही साल इस संस्थान ने यह विवादास्पद कदम उठाया था कि मांसाहारी छात्रों के लिए मेस के अलग प्रवेश द्वार का, जिस योजना को जबरदस्त हंगामे के चलते उसे स्थगित करना पड़ा था।

कुछ साल पहले ‘तहलका’ ने ‘कास्ट इन कैम्पस: दलितस नाट वेलकम इन आई आई टी मद्रास’ शीर्षक से एक स्टोरी की थी जिसमें उसने ‘इस अभिजात संस्थान के चन्द दलित छात्रों और शिक्षकों के बारे में विवरण दिया था, जिन्हें व्यापक प्रताडना का शिकार होना पड़ता है।’’ गणित विभाग की असिस्टेण्ट प्रोफेसर सुश्री वसंता कंडासामी ने रिपोर्टर को बताया था कि संस्थान की समूची फैकल्टी में महज चार दलित हैं जो संख्या कुल फैकल्टी संख्या का महज 0.86 पड़ती है।

आईआईटी की संस्क्रति में उत्पीड़ित जातियों के प्रति एक किस्म का विद्वेष/घ्रणाभाव किस कदर व्याप्त है, इसे इस बात से भी देखा जा सकता है कि सत्तर के दशक में जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए वहां सीटें आरक्षित की गयीं, तब जिस व्यक्ति ने इस प्रावधान का जबरदस्त विरोध किया था वह थे प्रोफेसर पी वी इंदिरेसन, जिन्हें 1979 से 1984 के दरमियान संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था।

1983 की अपनी डाइरेक्टर की रिपोर्ट में इंदिरेसन ने ‘‘सामाजिक तौर पर वंचित’’- जो विशेष सुविधाओं की मांग करते हैं और ‘‘प्रतिभाशाली’’ उंची जातियों जो ‘‘अपने अधिकारों के बलबूते’’ स्थान पाने के हकदार होते हैं, इसमें फरक किया था। उनके लिए और उनके जैसे तमाम लोगों के लिए, उंची जातियां ही वह एकमात्र ‘‘प्रतिभाशाली’’ होती हैं, जो एक जातिविहीन, जनतांत्रिक और प्रतिभाशाली नियम के अनुसार चलती है जिसे आरक्षण की नीतियों से खतरा पैदा हो गया है। वर्ष 2011 में यह इंदिरेसन ही थे जो पिछड़ी जातियों के लिए 2006 में प्रदान किए गए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए अदालत पहुंचे थे। /वही/

निश्चित ही आईआईटी मद्रास को अपवाद नहीं कहा जा सकता।

आईआईटी तथा आईआईएम में विविधता का अभाव एक जानी हुई बात है। ‘मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक, आईआईटी के फैकल्टी में अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का अनुपात 9 फीसदी है तो आईआईएम में वह महज 6 फीसदी है।’

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, क्षेत्राीय विश्वविद्यालय – यह फेहरिस्त और बढ़ती जा सकती है जो दिखाती है कि किस तरह हकदारी से यह इन्कार अनुशासनों, संस्थानों को लांघता हुआ पसरा हुआ है।

सवाल उठता है कि आखिर इस का प्रतिरोध किस तरह किया जाए, जब वर्चस्वशाली तबका इस हकदारी के इन्कार से जुड़ा हो।

इस रास्ते की चुनौतियां निश्चित ही अभूतपूर्व हैं। शायद डॉ अम्बेडकर को इस चुनौती का गहरे में एहसास था, जहां उन्होंने लिखा था:

“अगर समुदाय खुद ही बुनियादी अधिकारों का विरोध करता है, तब कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका इसकी गारंटी नहीं कर सकती। आखिर अमेरिका में एक निग्रो के लिए बुनियादी अधिकारों का क्या महत्व है, जर्मनी में यहूदियों के लिए उनकी क्या अहमियत है या भारत के अस्प्रश्यों के लिए उसके क्या मायने निकलते हैं। जैसा कि बुर्के ने कहा है कि बहुलता/समूह को दंडित करने की कोई पद्धति नहीं होती।”

क्या 21 वीं सदी की तीसरी दहाई की दहलीज पर हम इस चुनौती की गंभीरता को समझने के लिए तैयार हैं ?

हमें दरअसल यह समझना ही होगा कि संवैधानिक सिद्धांतों और उसके व्यवहार में तथा उससे बिल्कुल विपरीत आदर्श पर आधारित नैतिक आचरण में कितना बड़ा अंतराल व्याप्त है। हरेक को समझना ही होगा कि शुद्धता और प्रदूषण पर टिके इस विमर्श में जो हमारी जाति प्रथा की बुनियाद है, गैर बराबरी को न केवल वैधता प्राप्त है बल्कि उसे पवित्रता भी हासिल है। असमानता को इस तरह सिद्धांत और व्यवहार में स्वीकारा जाता है, एक कानूनी संविधान को जाति आधारित समाजों की नैतिक बुनियाद पर बेअसर रहता है।

सुभाष गाताडे, मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक-पत्रकार हैं।