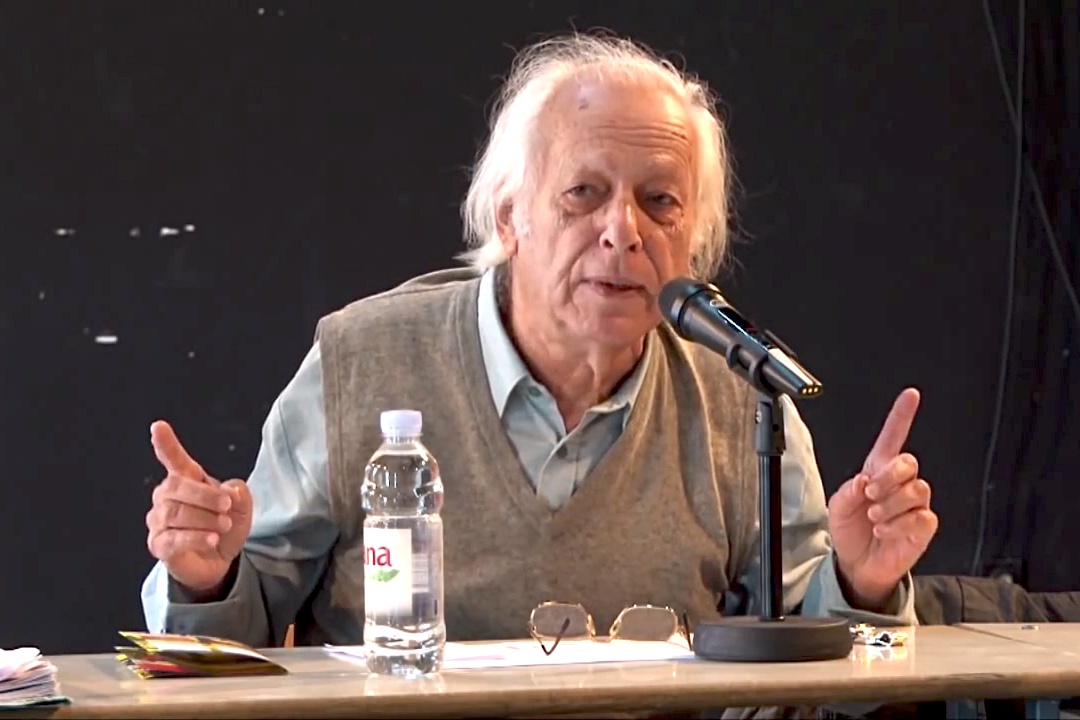

दुनिया के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों में शुमार किए जाने वाले समीर अमीन का रविवार को निधन हो गया। वे एक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री थे जिनका जन्म काहिरा में हुआ। पढ़ाई-लिखाई के सिलसिले में वे फ्रांस गए और बाद में वहीं पर बस गए। आज से तीन दशक पहले उन्होंने पहली बार यूरोसेंट्रिज़्म यानी यूरोकेंद्रीयतावाद शब्द से विमर्श का परिचय करवाया। निधन से पहले तक समीर अमीन सेनेगेल के डकार में थर्ड वर्ल्ड फोरम के निदेशक रहे। वे कई किताबों के लेखक हैं, जिनमें हालिया किताबें हैं मॉडर्न इम्पीरियलिज़्म, मोनॉपली फिनांस कैपिटल और मार्क्सेज़ लॉ ऑफ वैल्यू। प्रस्तुत लेख उनके अंतिम दिनों के लेखन से है जो समयांतर पत्रिका के जुलाई अंक में छप चुका है। इसका अनुवाद अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है।

कार्ल मार्क्स न केवल उन्नीसवीं सदी के, बल्कि हमारे समकालीन दौर को समझने के लिहाज से भी बहुत बड़े चिंतक हैं। समाज की समझ विकसित करने की और कोई कोशिश इतनी उर्वर साबित नहीं हुई है, बशर्ते ”मार्क्सवादी” लोग ”मार्क्सोलॉजी” (मार्क्स ने अपने दौर के संबंध में जो लिखा उसे केवल रट के दुहराना) के पार जाकर इतिहास में हुए नए विकास के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रविधि को लागू करें। खुद मार्क्स ने जीते जी अपने विचारों को निरंतर विकसित और संशोधित करने का काम किया था।

मार्क्स ने कभी भी पूंजीवाद को उत्पादन के नए साधनों तक लाकर सीमित नहीं किया। वे आधुनिक पूंजीवादी समाज के सभी आयामों को संज्ञान में लेते थे और यह समझ रहे थे कि मूल्य का नियम केवल पूंजीवादी संकेंद्रण को ही नियामित नहीं करता बल्कि आधुनिक सभ्यता के सभी पहलुओं को तय करता है। इसी विशिष्ट नज़रिये ने उन्हें नृशास्त्र के व्यापक दायरे के भीतर सामाजिक सम्बन्धों को समझने में पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने की सलाहियत दी। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने विश्लेषण में एक और चीज़ को जगह दी, जिसे आज ”इकोलॉजी” या पारिस्थितिकी कहते हैं। मार्क्स के एक सदी बाद इसे दोबारा खोज निकाला गया है, जिसका श्रेय सबसे ज्यादा जॉल बेलेमी फॉस्टर को जाता है जिन्होंने मार्क्स के इस आरंभिक अन्तर्ज्ञान को बड़ी सूक्ष्मता के साथ विकसित किया।

मैंने हालांकि मार्क्स के दूसरे अन्तर्ज्ञान को प्राथमिकता दी है जो वैश्वीकरण के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अपने 1957 में लिखे पीएचडी शोध प्रबंध से लेकर अपनी ताज़ा किताब तक मैंने संकेंद्रण के नियम के वैश्विक सूत्रीकरण से पैदा हुए असमान विकास पर काम किया है। इसके सहारे मैंने समाजवाद के नाम पर हुई क्रांतियों की एक व्याख्या विकसित की, जिसकी शुरुआत वैश्विक तंत्र की परिधियों से होती है। मेरे इस प्रयास में पॉल बारन और पॉल स्वीज़ी की बेशी मूल्य की अवधारणा ने काफी योगदान दिया है।

इसके अलावा मैं मार्क्स के एक और अंतर्ज्ञान को साझा करता हूं जिसे उन्होंने 1848 में ही जाहिर कर दिया था और अपने आखिरी लेखन तक वे इसका पुनर्सूत्रीकरण करते रहे- जिसके अनुसार पूंजीवाद इतिहास के केवल एक छोटे से वक्फ़े की नुमाइंदगी करता है; उसकी ऐतिहासिक भूमिका छोटी सी अवधि में ही तय की जानी होती है (एक सदी) यानी वे परिस्थितियां जो साम्यवाद तक जाने का आवाहन करती हों, जिसे हम सभ्यता के उच्चतर चरणों के रूप में देखते-समझते हैं।

मार्क्स ने मैनिफेस्टो (1848) में लिखा है कि वर्ग-संघर्ष हमेशा ”या तो मोटे तौर पर समाज की क्रांतिकारी पुनर्संरचना करता है या फिर प्रतिरोधी वर्गों के पतन का जिम्मेदार होता है।” लंबे समय से यह वाक्य मेरी विचार-प्रक्रिया के केंद्र में रहा है।

इसी संदर्भ में मैं मार्क्स की दोसौवीं जयंती पर आ रही अपनी आगामी पुस्तक के आखिरी अध्याय ”क्रांति या पतन?” पर कुछ विचार रख रहा हूं।

1

मजदूर आंदोलन और समाजवादी आंदोलन ने आधुनिक पूंजीवादी देशों में शुरू हुई क्रांति की श्रृंखला से उपजी दृष्टि के सहारे खुद को अब तक टिकाए रखा है। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी के कार्यक्रमों की मार्क्स और एंगेल्स द्वारा रखी गई आलोचना से लेकर रूसी क्रांति के अनुभवों से निकले बोल्शेविकों के निष्कर्षों तक हम पाते हैं कि मजदूर और समाजवादी आंदोलनों ने कभी भी वैश्विक स्तर पर समाजवाद तक संक्रमण के लिए किसी और नज़रिये से परिकल्पना नहीं की है।

पिछले पचहत्तर वर्षों से ज्यादा वक्त में हालांकि दुनिया कुछ दूसरे रास्तों से बदली है। आधुनिक पश्चिम के क्षितिज से क्रांति का परिप्रेक्ष्य ही गायब हो गया है जबकि समाजवादी क्रांतियां विश्व-व्यवस्था की परिधि तक सीमित हो गई हैं। यह विकासक्रम इतना अटपटा रहा है कि कुछ लोग इसे वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद के विस्तार का ही एक चरण मानकर देखते हैं। असमान विकास के संदर्भ में इस विश्व-व्यवस्था का एक विश्लेषण इसका भिन्न जवाब तलाशता है। समकालीन साम्राज्यवादी व्यवस्था से शुरू कर के यह विश्लेषण हमें अतीत के ऐतिहासिक चरणों में भी असमान विकास की प्रकृति और आशय का संज्ञान लेने को बाध्य करता है।

उत्पादन के एक साधन से दूसरे साधन तक संक्रमण का तुलनात्मक इतिहास सामान्य और सैद्धांतिक स्तर पर संक्रमण के साधन के संबंध में एक सवाल पैदा करता है। लिहाजा, जो इतिहासकार ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रणेता नहीं है, उन्होंने मौजूदा परिस्थिति और रोमन साम्राज्य के अंत की स्थितियों के बीच समानताओं को संज्ञान में लेते हुए दोनों के एक पटरी पर बैठाने का काम किया। दूसरी ओर मार्क्सवाद की कठमुल्लावादी व्याख्या ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का इस्तेमाल कर के इस पर आगे के विचार को ही दुरूह बना डाला। यही वजह थी कि रूसी इतिहासकारों ने ”रोम के पतन” की बात कहते हुए पूंजीवादी संबंधों के संदर्भ में उत्पादन के नए संबंधों के इकलौते प्रतिस्थापन के बतौर ”समाजवादी क्रांति” की अवधारणा रखी। उत्पादन के संबंधों में प्राचीन व पूंजीवादी संकट के स्वरूप व अंतर्वस्तु का निम्न तुलनात्मक अध्ययन इस मसले को संबोधित करता है। क्या इन दो संकटों के बीच के फ़र्क के चलते एक को ”पतन” जबकि दूसरे को ”क्रांति” की तरह बरतना तर्कसम्मत है?

मेरा केंद्रीय तर्क यह है कि इन दो संकटों के बीच एक समानता निश्चित रूप से मौजूद है। दोनों ही मामलों में व्यवस्था संकटग्रस्त है क्योंकि जिस बेशी मूल्य के केंद्रीकरण को वह जन्म दे रही है वह अत्यधिक है, यानी अंतर्निहित उत्पादन-संबंधों की तुलना में वह बहुत आगे की है। इसीलिए विश्व-व्यवस्था की परिधि पर उत्पादक ताकतों का उभार व्यवस्था के विघटन को अनिवार्य बना देता है तथा बेशी के संग्रहण और उपयोग के एक विकेंद्रीकृत तंत्र से उसे प्रतिस्थापित कर देता है।

2

ऐतिहासिक भौतिकवाद के भीतर सर्वाधिक स्वीकार्य प्रस्थापना उत्पादन के तीन साधनों के उत्तराधिकार की है: दास, सामंती और पूंजीवादी साधन। इस खांचे में देखें तो रोम का पतन दास प्रथा से कृषक-दासता में संक्रमण की महज एक अभिव्यक्ति जान पड़ेगा। यह सवाल तब भी रह जाएगा कि जिस तरह हम बुर्जुआ या समाजवादी क्रांतियों की बात करते हैं, हमने क्यों नहीं ”सामंती क्रांति” की बात की।

मैं इस सूत्रीकरण को पश्चिम के इतिहास के विशिष्ट लक्षणों की पश्चिम केंद्रित अतिसामान्य व्याख्या के तौर पर देखता हूं, जो दूसरे लोगों के इतिहास को उनकी विशिष्टताओं सहित खारिज करता है। सार्वभौमिक अनुभव के आधार पर ऐतिहासिक भौतिकवाद के नियमों को गढ़ने के क्रम में मैंने एक प्राक्-पूंजीवादी साधन का वैकल्पिक सूत्रीकरण प्रस्तावित किया है- ट्रिब्यूटरी मोड यानी अधीनस्थ (या सहायक) अवस्था, जिस ओर सारे वर्गीय समाज स्वत: प्रवृत्त होते हैं। पश्चिम का इतिहास- रोमन प्राचीनता की निर्मिति, उसका विखंडन, सामंती योरप की स्थापना और अंत में महाजनी सभ्यता के दौरान निरंकुशतावादी राज्यों का ठोसीकरण- एक निश्चित स्वरूप में दरअसल उसी बुनियादी प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है जिसे दूसरी जगहों पर अधीनस्थ राज्यों (ट्रिब्यूटरी स्टेट्स) की अपेक्षाकृत निरंतर निर्मिति के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। चीन इसका एक सशक्त उदाहरण है। अधीनस्थ और पूंजीवादी स्थितियां जितना सार्वभौमिक हैं, उतना दास प्रथा नहीं है। दास प्रथा एक विशिष्ट अवस्था है और पण्य-संबंधों के विस्तार के संदर्भ में ही सामने आती है। इसके अलावा सामंती अवस्था और पुरानी है, एक तरह से अधूरी अधीनस्थता।

इसके हिसाब से रोम की स्थापना और फिर विखंडन दरअसल अधीनस्थ अवस्था की निर्मिति का एक अपरिपक्व/असमय प्रयास था। वहां उत्पादक शक्तियों के विकास का जो स्तर था, उसे रोमन साम्राज्य के स्तर पर अधीनस्थता के केंद्रीकरण (ट्रिब्यूटरी सेंट्रलाइज़ेशन) की जरूरत नहीं थी। इसका असमय प्रयास किया गया, जिसके बाद सामंती बिखराव के माध्यम से जबरन संक्रमण लाया गया। इसी के आधार पर एक बार फिर पश्चिम की निरंकुश राजसत्ताओं के ढांचे में केंद्रीकरण को बहाल किया गया। इसके बाद जाकर पश्चिम में उत्पादन के साधन संपूर्ण अधीनस्थ मॉडल की ओर मुड़ सके। इसी चरण के साथ पश्चिम की उत्पादक ताकतों के विकास का पिछला स्तर साम्राज्यवादी चीन के बराबर हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह कोई संयोग नहीं था।

रोम के असमय पतन और सामंती बिखराव में अभिव्यक्त पश्चिम के पिछड़ेपन ने उसे ऐतिहासिक लाभ की स्थिति में ला खड़ा किया। प्राचीन अधीनस्थ अवस्था और बर्बर सामुदायिक अवस्था के विशिष्ट तत्वों का सम्मिश्रण पश्चिम के सामंतवाद का लक्षण बना, जिसने उसे लचीला बनाया। इसी से यह बात समझ में आती है कि योर इतनी तेज़ गति से अधीनस्थ अवस्था को लांघते हुए कैसे पश्चिम की उत्पादक ताकतों के विकास के स्तर को भी पार कर गया और पूंजीवाद में प्रवेश कर गया। इस लचीलेपन और तीव्रता के मुकाबले ओरिएन्टल यानी पूर्वी गोलार्द्ध के देशों में संपूर्ण अधीनस्थता का विकास धीरे-धीरे हुआ।

अकेले रोमन-पश्चिम देश अधीनस्थता के असमय गर्भपात का उदाहरण नहीं हैं। इस किस्म के तीन और मामले हम पहचान सकते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट स्थितियां रहीं: बाइज़ैन्टाइन-अरब-ओटोमन केस, भारत का केस और मंगोल। इन तीनों उदाहरणों में केंद्रीकरण के अधीनस्थ तंत्र को थोपने के प्रयास उत्पादक ताकतों के विकास की जरूरतों से काफी आगे के थे। तीनों मामलों में केंद्रीकरण का स्वरूप संभवत: राज्य, अर्ध-सामंती और पण्य-साधनों का विशिष्ट मेल थ। मसलन, इस्लामिक राज्य में पण्य के केंद्रीकरण ने निर्णायक भूमिका निभायी। भारत में हिंदू विचारधारा के तत्वों को इसकी निरंतर नाकामी का श्रेय जाता है, जिसे मैंने चीन के कनफ्यूशियसवाद के साथ रखकर देखा है। जहां तक चंगेज़ खान के साम्राज्य में केंद्रीकरण का सवाल है, तो हम जानते हैं कि उसकी उम्र बहुत कम रही।

3

समकालीन साम्राज्यवादी व्यवस्था भी वैश्विक स्तर पर बेशी मूल्य के केंद्रीकरण की ही एक व्यवस्था है। यह केंद्रीकरण पूंजीवादी साधनों के मूलभूत नियमों के आधार पर संचालित होता है जहां परिधि पर मौजूद प्राक्-पूंजीवादी स्थितियों पर उसका वर्चस्व बना रहता है। मैंने वैश्विक स्तर पर पूंजी के संकेंद्रण के नियम का सूत्रीकरण उसी स्तर पर परिचालित मूल्य के नियम की अभिव्यक्ति के रूप में किया है। मूल्य-केंद्रीकरण की साम्राज्यवादी व्यवस्था का लक्षण है संकेंद्रण में तेज़ी और उत्पादक ताकतों का व्यवस्था के केंद्र में विकास। इस क्रम में परिधि पर मौजूद उत्पादक ताकतें हतोत्साहित की जाती हैं और नतीजतन विकृत हो जाती हैं। लिहाजा, विकास और अविकास एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में उभरकर सामने आते हैं।

इस तरह हम पाते हैं कि परिधि पर उत्पादक ताकतों का और विकास करने के लिए बेशी मूल्य के केंद्रीकरण की साम्राज्यवादी व्यवस्था का नाश करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस विकेंद्रीकरण के एक अनिवार्य चरण के तौर पर राष्ट्रों के भीतर समाजवादी संक्रमण को लाना ज़रूरी होता है। संक्रमण की यह अवस्था विकास के उच्चतर स्तर पर उस पुनर्एकीकरण से पहले घटनी चाहिए, जिसे जाहिर तौर से एक वर्गविहीन समाज ही बनाएगा। समाजवादी संक्रमण की सैद्धांतिकी और रणनीति के लिहाज से इस केंद्रीय प्रस्थापना के कई निहितार्थ हैं।

परिधि पर होने वाला समाजवादी संक्रमण राष्ट्रीय मुक्ति से भिन्न नहीं होता। यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय मुक्ति स्थानीय बुर्जुआ नेतृत्व के तहत असंभव है और इस तरह वह चरण दर चरण मजदूरों-किसानों की अबाध क्रांतियों की प्रक्रिया में एक लोकतांत्रिक पड़ाव की शक्ल ले लेती है। समाजवाद और राष्ट्रीय मुक्ति के उद्देश्यों का एकाकार होना कुछ नई समस्याओं को जन्म देता है जिनका मूल्यांकन हमें करना होगा। एक तो यह होता है कि सारा ज़ोर एक पहलू से दूसरे पहलू में बदल जाता है जिसके चलते समाज की वास्तविक गति प्रगति और प्रतिगामिता, अलगाव और उभयवृत्ति के बीच झूलती रहती है। इसका स्वरूप अनिवार्यत: राष्ट्रवादी होता है। यहां हम एक बार फिर रोमन साम्राज्य के प्रति बर्बरों के रवैये से तुलना कर सकते हैं: वे साम्राज्य के प्रति उभयवृत्त थे और जिस रोमन मॉडल के खिलाफ वे बग़ावत कर रहे थे, किसी गुलाम की भांति उसी का औपचारिक अनुकरण भी कर रहे थे।

ठीक इसी वक्त मुख्यधारा के समाज की परजीवी प्रवृत्ति भी तीव्र हो उठती है। कुछ समाजों में तो साम्राज्यवाद के प्रति श्रद्धा के चलते आम जनता भ्रष्ट हो गई और उसकी बग़ावत कुंद होकर रह गई। साम्राज्यवादी केंद्रीयता वाले समाजों में ज्यादातर आबादी अनुत्पादक रोजगार और अपने सामाजिक रसूख के चलते लाभान्वित होती है। दोनों की ही वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम का असमान विभाजन है। इसीलिए साम्राज्यवादी व्यवस्था से अलगाव की परिकल्पना और ऐसे साम्राज्यवाद-विरोधी गठजोड़ का निर्माण मुश्किल है जो प्रभुत्तवादी गठबंधनों को पलट पाने में सक्षम हो और समाजवादी संक्रमण का सूत्रपात कर सके।

4

परिधि पर उत्पादन के नए संबंधों को पैदा करना केंद्र के मुकाबले आसान नज़र आता है। रोमन साम्राज्य में हम देखते हैं कि गॉल और जर्मनी में सामंती संबंध काफी तेजी से विकसित हुए जबकि इटली और पूरब में इसकी गति धीमी रही। सर्फडम यानी कृषक-दास व्यवस्था की खोज रोम ने की और दास प्रथा की जगह उसे प्रस्थापित किया, लेकिन अन्यत्र सामंती प्रभुत्व विकसित होता रहा और यहां तक कि इटली में सामंती संबंध पूरी तरह विकसित नहीं हो सके।

आज केंद्र में पूंजीवादी संबंधों के खिलाफ बग़ावत की छुपी हुई भावना बहुत तगड़ी है लेकिन उसके दांत और नाखून नहीं हैं। लोग अपनी ”जिंदगी बदलने की ख्वाहिश” तो रखते हैं लेकिन अपने यहां सरकार तक नहीं बदल पाते। इसीलिए उत्पादन और राज्य के संगठन के मुकाबले सामाजिक जीवन में प्रगति ज्यादा दृश्य होती है। जीवनशैली में मूक बग़ावत, परिवारों का टूटना, बुर्जुआ मूल्यों का विघटन, इस प्रक्रिया के विरोधाभासी पहलुओं को दर्शाता है। परिधि पर मान्यताएं और विचार अकसर उतने आधुनिक नहीं होते, लेकिन वहां भी समाजवादी राज्यों की स्थापना तो हुई ही है।

कठमुल्ला मार्क्सवादी परंपरा ने सामाजिक बदलाव की द्वंद्वात्मकता को यांत्रिक बना डाला है। क्रांति- जिसका वस्तुगत उद्देश्य उत्पादन के पुराने संबंधों का उन्मूलन कर के नए संबंधों की स्थापना करना है, जो कि उत्पादक ताकतों के आगे के विकास की पूर्वशर्त है- एक प्राकृतिक नियम है: जिसके सामाजिक दायरे पर उसके अनुप्रयोग से मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाते हैं। वर्ग संघर्ष इस वस्तुगत अनिवार्यता को सामने लाता है: केवल क्रांति का हरावल दस्ता यानी पार्टी ही सबसे ऊपर होगी, इतिहास बनाएगी, इतिहास पर जिसका वर्चस्व होगा और जो अविच्छिन्न (डी-एलियनेटेड) होगी। क्रांति को परिभाषित करने वाला राजनीतिक क्षण वह होगा जब हरावल दस्ता राज्य पर कब्ज़ा कर लेगा। खुद लेनिनवाद भी सेकंड इंटरनेशनल के मार्क्सवाद के सामान्यीकरण से मुक्त नहीं है।

यह सिद्धांत, जो हरावल दस्ते को वर्ग से अलग करता है, अतीत की क्रांतियों पर लागू नहीं होता। बुर्जुआ क्रांति का ऐसा स्वरूप नहीं था। उसमें तो बुर्जुआजी ने सामंतों के खिलाफ़ खड़े होकर किसानों के संघर्षों को अपने पाले में खींच लिया। उन्होंने यह काम जिस विचारधारा के सहारे किया वह खुद अलगावकारी थी। इस अर्थ में देखें तो बुर्जुआ क्रांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह नाम खुद बुर्जुआ विचारधारा की देन है। केवल वर्ग संघर्ष हुआ जिसकी अगुवाई बुर्जुआ ने की या ज्यादा से ज्यादा किसानों की क्रांति हुई जिसे बुर्जुआ ने हड़प लिया। ”सामंती क्रांति” के बारे में तो इस बारे में कहने को और कम है, जहां संक्रमण अवचेतन स्तर पर हुआ था।

समाजवादी क्रांति इनसे अलग किस्म की होगी, यह मानते हुए कि चेतना अलगाव में नहीं होगी बल्कि अविच्छिन्न होगी क्योंकि पहली बार उसका लक्ष्य हर किस्म के शोषण का उन्मूलन करना होगा और वह शोषण के पुराने रूपों को वापस लेकर नहीं आएगी। ऐसा हालांकि तभी मुमकिन होगा जब उसके साथ खड़ी विचारधारा उत्पादक ताकतों के विकास की ज़रूरतों की चेतना से अलहदा हो। अब यह कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह के विकास की ज़रूरत का जवाब राज्य केंद्रित उत्पादन अवस्था तो नहीं ही हो सकती।

5

जनता अपना इतिहास खुद रचती है। पशु या निर्जीव वस्तुएं अपने विकास की नियंता नहीं हैं, वे उसके गुलाम हैं। संकल्प और मानवीय हस्तक्षेप की सम्यक अभिव्यक्ति के रूप में एक समाज के लिए प्रैक्सिस की अवधारणा बिलकुल उपयुक्त है। अधिरचना और आधार के बीच का द्वंद्वात्मक संबंध भी समाज के लिए उपयुक्त है और उसका कोई जोड़ नहीं। यह संबंध एकतरफा नहीं होता। अधिरचना आधार की ज़रूरतों का अक्स नहीं है। यदि ऐसा होता तो समाज हमेशा अलगाव में ही रहता और ऐसे में मुझे उसकी मुक्ति का तब कोई परिदृश्य नज़र नहीं आता।

इसीलिए, एक से दूसरी अवस्था में जाने के लिए मैं दो गुणात्मक रूप से भिन्न संक्रमणों के बीच में अंतर करने की बात कहता हूं। जब संक्रमण अनायास हो जाए या फिर अलगाव में पड़ी चेतना द्वारा किया गया हो, यानी जब विचारधारा का विरोध करने वाला वर्ग बदलाव की प्रक्रिया पर चेतना का नियंत्रण न कायम होने दे, तब ऐसा लगता है कि वह कुदरती रूप से बदलाव के पक्ष में है और विचारधारा भी स्वत: साथ चली आ रही है। इस किस्म के संक्रमण मॉडल को हम ”पतन का मॉडल” नाम दे सकते हैं। इसके उलट इच्छित बदलाव के संपूर्ण और वास्तविक आयाम को केवल और केवल विचारधारा जहां अभिव्यक्त कर रही हो, तब हम क्रांति की बात कर सकते हैं।

हमारे दौर की समाजवादी क्रांति पतनशील है या क्रांतिकारी? इस सवाल का जवाब पक्के तौर पर हम अभी नहीं दे सकते। कुछ मायने में आधुनिक विश्व का रूपांतरण बेशक अपने भीतर क्रांतिकारी तत्व लिए हुए हैं। पेरिस कम्यून और रूसी व चीनी क्रांति (और खासकर सांस्कृतिक क्रांति) अविच्छिन्न सामाजिक चेतना के तीव्र क्षण रहे हैं। लेकिन क्या हम दूसरे किस्म के संक्रमण में मुब्तिला नहीं हैं? आज साम्राज्यवादी देशों से संलग्नता खत्म करना जितना मुश्किल हो गया है और समाजवादी राह पर चल रहे हाशिये के राष्ट्रों पर इसका जो नकारात्मक असर पड़ रहा है (जिसका नतीजा पूंजीवाद की संभावित बहाली, राज्यवादी मॉडल की ओर विकास, प्रतिगामिता, राष्अ्रवादी अलगाव, इत्यादि), वह पुराने बोल्शेविक मॉडल पर सवाल खड़े करता है।

कुछ लोगों ने इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। वे मानने लगे हैं कि हमारा दौर समाजवादी संक्रमण का नहीं है बल्कि पूंजीवाद के वैश्विक विस्तार का दौर है जो ”योरप के इस छोटे से कोने” से शुरू होकर अब दक्षिण और पूरब में फैल रहा है। इस प्रक्रिया के बाद साम्राज्यवाद- जो कि पूंजीवाद की चरम अवस्था है- लगता नहीं कि अंतिम चरण होगा बल्कि सार्वभौमिक पूंजीवाद की ओर यह संक्रमण का चरण होगा। अगर कोई अब भी यह मानता है कि साम्राज्यवाद का लेनिन का सिद्धांत सही है तथा राष्ट्रीय मुक्ति बुर्जुआ क्रांति का नहीं बल्कि समाजवादी क्रांति का हिस्सा है, तो क्या नए पूंजीवादी केंद्रों के उभार के बतौर अपवाद संभव नहीं होंगे? यह सिद्धांत पूरब के देशों में राज्यवादी मोड की बहाली या उभार पर ज़ोर देता है। यह छद्म-समाजवादी क्रांतियों की पहचान पूंजीवादी विस्तार की वस्तुगत प्रक्रिया के रूप में करता है। मार्क्सवाद यहां अलगाव में डालने वाली विचारधारा का रूप ले लेता है जो इस घटनाक्रम पर परदा डालने का काम कर रहा हो।

जो लोग भी ऐसी राय रखते हैं वे मानते हैं कि हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक केंद्र में उत्पादक ताकतों के विकास का स्तर समूची दुनिया तक फैलने में सक्षम न हो जाए, उसके बाद वर्गों के उन्मूलन का सवाल एजेंडे पर रखा जा सकता है। इस तरह योरप के लोगों को एक बहुराष्ट्रीय योरप बनने देना चाहिए ताकि राज्य की अधिरचना को उत्पादक ताकतों के अनुकूल बनाया जा सके। वे मानते हैं कि विश्व स्तर पर उत्पादक ताकतों के हिसाब से एक भूमंडलीय राज्य की स्थापना का इंतज़ार करना होगा, जब तक कि उसका आधार रखने की वस्तुगत परिस्थितियां तैयार न हो जाएं।

मेरे समेत कुछ और लोग चीज़ों को अलग ढंग से देखते हैं। एक चरणबद्ध निर्बाध क्रांति परिधि के एजेंडे पर आज भी मौजूद है। समाजवादी संक्रमण की राह में बहालियां स्थायी नहीं होती हैं, उन्हें उलटा जा सकता है। इसी तरह केंद्र में कुछ कमज़ोर कडि़यां भी होती हैं और साम्राज्यवादी मोर्चे में दरार भी कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह मुमकिन है।