बाबरी विध्वंस को 25 साल हो गए। एक साल, दस साल, पचीस साल, पचास साल, सौ साल, ये सब अहम मौके होते हैं। लोग घटना को याद करते हैं और पुरानी कहानियां सुनाते हैं। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में उस विध्वंस के गवाह अंग्रेज़ी के कुछ रिपोर्टर अपनी-अपनी आंखोंदेखी सुनाने के लिए जुट रहे हैं। इनमें हिंदी का एक भी पत्रकार नहीं है। क्या यह संयोग है? बाबरी को ढहते हुए बहुत से लोगों ने देखा था। कहते हैं कि हिंदी के एक लेखक ने बाबरी विध्वंस के बाद सुसाइड कर लिया था। वे यूपी के सूचना विभाग में काम करते थे। हो सकता है वे यह महान दृश्य सह नहीं पाए हों। हो सकता है कि उनके मन में यह भाव आया हो कि अब देखने को क्या ही बचा। बिलकुल केविन कार्टर की तरह, जो सुडान में एक कुपोषित बच्चे पर निगाह गड़ाए गिद्ध की फोटो खींचने के बाद जी नहीं सके थे। उन्होंने 33 साल की उम्र में ही खुदकुशी कर ली थी। हो सकता है इन मौतों की वजह कुछ और ही रही हो, लेकिन कहानियां तो ऐसे ही बनती हैं।

दिल्ली के सेकुलर स्पेस में हिंदी के पत्रकारों के लिए जगह बीते 25 साल में लगातार कम होती गई है। बिलकुल इसी तर्ज पर सेकुलर भी धीरे-धीरे सूडो-सेकुलर और सिक्युलर में तब्दील होता गया है। बाबरी विध्वंस की बरसी को भारत के सेकुलर चरित्र पर एक बदनुमा दाग मानकर लगातार मनाने वाले राष्ट्रीय सेकुलर तत्व दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी की ताजपोशी को रोक नहीं सके। क्या कभी इन्होंने यह सोचने की ज़हमत उठायी कि ऐसा क्यों हुआ? आज भी बाबरी के नाम पर रह-रह कर जब नफ़रत की हांडी को आंच दी जाती है, तो दूसरे खेमे की ओर से नैरेटिव नहीं बदलता। बाबरी विध्वंस धर्मनिरपेक्ष भारत के ताने-बाने पर बदनुमा दाग बना रहता है जबकि अधिसंख्य हिंदू जनता का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते रहते हैं। अंग्रेज़ी की दिल्लीवासी सेकुलर बिरादरी और हिंदी की आस्थावान जनता की समझदारियों के बीच बाबरी विध्वंस पर कायम इस चौड़ी खाई को कैसे देखा जाए? क्या बाबरी विध्वंस इस देश में केवल मुसलमानों के लिए अभिशाप था?

अभी मैं पत्रकार साथी पीयूष बबेले की एक रपट पढ़ रहा था। वे लिखते हैं कि बाबरी विध्वंस के बाद बीते ढाई दशक में अयोध्या के भीतर 200 से ज्यादा मंदिर ढहने के कगार पर पहुंच गए हैं। यह गिनती उनकी अपनी नहीं है। अयोध्या के नए बने नगर निगम ने 173 मंदिरों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। इन मंदिरों पर बाकायदा निगम का नोटिस चस्पां है कि श्रद्धालु इनके भीतर न प्रवेश करें और इन्हें खाली करा लिया जाए। कहानी में बबेले विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महासचिव चंपतराय से बात करते हैं, तो समझ में आता है कि आस्था और राजनीति के बीच हमने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। वे कहते हैं कि उन्हें अयोध्या में ढहते 200 मंदिरों से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है- रामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण। अगर मुसलमानों की आस्था एक मस्जिद गिराए जाने से दूषित हुई, तो 200 मंदिरों की जर्जर स्थिति से हिंदुओं की आस्था पर संकट क्यों नहीं खड़ा होता? संवैधानिक रूप से एक सेकुलर लोकतंत्र में किसी मस्जिद का गिराया जाना और तमाम मंदिरों को गिरने के लिए बेपरवाह छोड़ दिया जाना- दो अलग बातें हैं? क्या 173 मंदिरों के ध्वंस की भरपाई एक राम मंदिर के निर्माण से होगी? तैंतीस कोटि (या करोड़) देवी-देवताओं वाले सौ करोड़ के हिंदू समाज की आस्था के साथ क्या यह विश्वासघात नहीं होगा?

कितने दूर, कितने पास

हमारे दौर की पत्रकारिता की एक अजीबोगरीब विडंबना है। संस्थागत पत्रकार मौका-ए-वारदात से जितना दूर होता गया है, मौके पर मौजूद पत्रकार से प्रामाणिकता जुटाने का आग्रह उतना ही सघन होता गया है। आप दिल्ली में बैठकर अयोध्या को 25 साल तक देखते हैं और केवल इस आधार पर बाबरी विध्वंस के प्रामाणिक प्रवक्ता बन सकते हैं कि आप उस घटना के उस वक्त गवाह थे। कोई अयोध्या में बैठकर 25 साल से ढह चुकी बाबरी की बची-खुची धूल फांक रहा है लेकिन सेकुलरवाद के राष्ट्रीय विमर्श में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यह भी मुमकिन है कि दोनों ही बाबरी को एकांगी होकर देख रहे हों। बाबरी का लेना-देना जिस तरह केवल अयोध्या से नहीं था, वैसे ही केवल मुसलमानों से नहीं था। 16 मई, 2014 की तारीख इस बात की गवाही देगी।

इस पर आने से पहले हालांकि मैं बहुत पीछे जाने की सोचता हूं जब बनारस में मैं एक प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ता था और रोज़ाना 24 किलोमीटर का सफ़र तय कर के शहर आता था। शहर के मेरे दोस्त ही मेरा अख़बार थे क्योंकि अपने यहां अख़बार शाम तक पहुंचता था। लखनऊ का नवभारत टाइम्स संस्करण और दि हिंदू एक दिन बाद आते। टीवी देखना एक सामूहिक कृत्य था और वह भी एक पखवाड़े में ही क्योंकि दूसरे पखवाड़े बिजली नदारद रहती थी। वह 1989 का कोई दिन रहा होगा जब स्कूल की असेंबली लगी। विसर्जन के बाद कुछ लड़के गोल बनाकर एक कोने में खड़े होकर नारा लगाने लगे। मेरे लिए यह दृश्य अपरिचित था। नारा भी। जिज्ञासा शांत करने मैं उनके बीच पहुंचा तो पता चला कि एक दिन पहले मछोदरी के इलाके में कुछ बवाल हुआ था। उस वक्त तक दंगे का मतलब हम नहीं जानते थे।

ठीक-ठीक याद करूं तो याद आता है कि एक मित्र, जो आज बड़े कॉरपोरेट घराने में अधिकारी है, घटना का बखान कुछ यूं कर रहा था, ”ओ पार से मियंवन चिल्लात रहलन अल्लाह-ओ-अकबर… हमहनो अपने छत पे खड़ा हो गइली। हमार भइया कहलन बोलो बेटा जय श्री राम। बड़ी मजा आयल ओकरे बाद। नारा लगावे क कंपटीसन भयल पूरे दिन।” बनारस की गलियों में रहने वाला पांचवीं का छात्र वैसे तो दुनियादारी में कई के कान काट सकता है, लेकिन ये 1989 था जब नादानियां पर्याप्त बची हुई थीं। हमें लग रहा था कि मामला महज नारे की प्रतिस्पर्धा का है।

दिन में जब साढ़े बारह बजे के आसपास हमें मैदान में जुटने को कहा गया, तब माजरा थोड़ा खुला। डीएम के आदेश से अचानक स्कूल की छुट्टी कर दी गई। शहर में कर्फ्यू लग चुका था। हमें सीधे घर जाने को कह दिया गया। जिसका घर सीधे हो, वो सीधे घर जाए। मेरे सामने समस्या खड़ी हो गई। बाहर निकला तो सारा यातायात बंद पड़ा था। सुबह भीड़ से बजबजाती सड़कों पर दोपहर एक बजते-बजते दृश्य बदल चुका था। स्कूल का एक रिक्शावाला बच्चों को लेकर जा रहा था। आग्रह करने पर उसने बैठा लिया इस शर्त के साथ कि कैंट रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा। उसे भी नहीं पता था कि हालात क्या हैं और क्यों हैं। सिगरा थाने से आगे बढ़ने पर फातमान रोड की ढलान पर उसने अचानक रिक्शे में ब्रेक मारा और उतर कर जाने कहां झुटपुटे में खो गया।

अपनी मस्ती में खोए बच्चों के सामने ढलान का दृश्य किसी दु:स्वप्न से कम नहीं था। कुछ लोग हाथों में तलवार लिए एक लुंगीधारी को दौड़ा रहे थे। करीब पांच मिनट बाद वे जाने कहां गायब हो गए। दृश्य बदला और रिक्शेवाला नमूदार हुआ। धीरे-धीरे सड़क सूंघते हुए उसने आखिरकार मुझे इंगलिशिया लाइन के पास छोड़ा। कैंट की ओर बढ़ते हुए देखा कि ट्रकों की कतार लगी थी। इस पार से उस पार एक सिक्कड़ बांधकर ट्रकों को रोक दिया गया था। पुलिस चाक-चौबंद थी। कोई और रास्ता न मिलने पर मैं ट्रकों के नीचे-नीचे होता हुआ कतार की सबसे पहली ट्रक के पार पहुंच गया जहां कैंट स्टेशन की ओर जाने वाला गलियारा खुलता था। स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म पार कर के पीछे चर्च की ओर निकला और उसके बाद बिना रुके लगातार पांडेपुर तक मैंने पैदल मार्च कर दिया।

उस दिन घर पहुंचने में चार घंटे लगे थे। घर मने चौबेपुर, जहां मैं रहता था। वरुणापार पांडेपुर का इलाका उस वक्त तकरीबन देहात ही माना जाता था। वहां कर्फ्यू का असर तब तक नहीं पहुंचा था। इसलिए टैम्पू, ट्रैक्टर सब चल रहे थे। यह आपदा प्रबंधन में मेरा पहला व्यावहारिक प्रशिक्षण था। अगला दिन बनारस के समकालीन इतिहास में पहले सबसे बड़े दंगे का पहला दिन था। खूब कत्लेआम हुआ। स्कूल खुलने के बाद दोस्तों ने बाद में बताया कि मदनपुरा, लल्लापुरा आदि इलाकों में मुसलमानों को घर से खींच-खींच कर मारा गया था। केवल एक दंगे ने हम सब को अचानक बड़ा कर दिया था। हम जान गए थे कि नारे दंगों की आहट होते हैं।

1989 से 1992 तक बनारस में सात बड़े दंगे हुए और तकरीबन इतनी ही बार कर्फ्यू लगा। इस बीच अयोध्या में कोई दंगा नहीं हुआ। मेरठ-मलिआना से लेकर भागलपुर वाया बनारस जब दंगों की आग में जल रहे थे उस वक्त अयोध्या, जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, अयोध्या ही बनी रही। 6 दिसंबर, 1992 को जब मस्जिद गिरी, उस दिन इतवार था। बनारस के लिहाज से हम पर्याप्त बड़े हो चुके थे। बाबरी विध्वंस के दौरान लगे कर्फ्यू के बाद जब स्कूल खुला, तो मेरे दोस्तों की नादानी जा चुकी थी। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि मुसलमान पलट कर जवाब देंगे या नहीं। एक सहपाठी, जो बाद में आइआइटी का टॉपर बना और आजकल कहीं आइपीएस तैनात है, उसने कहा था, ”मियंवन को एतना मारा गया है कि अब वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे।”

उसकी यह बात सही थी। बानबे से पचीस साल बीत गए, कबीर के करघे से बनारस के जुलाहों ने अपना गला घोंट लिया लेकिन आज तक एक शब्द नहीं कहा। 1989 के पहले दंगे के बाद मुसलमानों के पलायन और जहालत का जो सिलसिला कायम हुआ, वह 1992 में बाबरी विध्वंस के साथ जाकर पूरा हुआ। वे सूरत चले गए। वे बंगलोर-मंगलोर चले गए। मदनपुरा की गद्दियां सूनी हो गईं। एकाध बार मुर्रीबंद की खबरें आईं, लेकिन उसे हिंदू व्यवसायियों ने छलबल से निपटा दिया। बनारस की समूची अर्थव्यवस्था जो मुस्लिम बुनकरों पर टिकी थी, उसे दंगे और एनजीओ चाट गए। बनारसी साड़ी के कारोबार में लगे बुनकरों ने खुदकुशी शुरू कर दी। उधर भदोही में रगमार्क के विदेशी कारोबार के हित बाल अधिकार की आड़ में नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कालीन उद्योग का सत्यानाश कर डाला। इस समूची अवधि में अयोध्या, अयोध्या ही बनी रही। बनारस तबाह हो गया। पूर्वांचल बरसों पीछे चला गया।

बनारस से अयोध्या को देखना

जिन्होंने 1992 का उन्मादी भूकंप देखा है, वे गवाही देंगे कि इस का असर अयोध्या पर उतना नहीं पड़ा जितना बनारस या कहें समूचे पूर्वांचल पर पड़ा। जहां भूकंप आता है, वहां के बारे में एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि उसका स्रोत कहीं और होता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि भले भूकंप की जगह पर सबसे ज्यादा तबाही होती हो, लेकिन लंबी अवधि में उसका सबसे बुरा असर उन जगहों पर होता है जहां भूगर्भीय प्लेटों के बीच टकराहट सबसे ज्यादा होती है, दरारें यानी फॉल्ट लाइनें जहां सबसे तीखी होती हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जो भूकंप आया था, उसका फोकस यानी स्रोत बनारस था। आज 25 साल बाद हम देखते हैं कि लंबी अवधि में बाबरी विध्वंस का सबसे बुरा असर भी पूर्वांचल पर ही वाया बनारस पड़ा है।

उस वक्त एक नारा दिया जाता था, ”अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।” इसका क्या मतलब था? क्या इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरायी गई, वैसे ही बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद गिरा दी जाएगी? आज की तारीख में यह सोचना भी हास्यास्पद है। बनारस का प्रोजेक्ट 16 मई 2014 को पूरा हो चुका है। एक बहुलतावादी, अविमुक्त, मोक्षदायिनी, पंथनिरपेक्ष और सह-अस्तित्ववादी सनातनी स्पेस को हिंदू वोटबैंक में तब्दील करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हिंदुओं की आस्था के नाम पर हिंदुओं के साथ जो सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ है, बाबरी उसका प्रतीक है।

मेरे बचपन के दोस्त अब बनारस में नहीं रहते। मेरे कॉलेज के दोस्त भी बनारस से निकल लिए। मैं भी दिल्ली चला आया। ज़ाहिर है, वे सब हिंदू थे। अगर कोई 1992 के बाद 25 साल में बनारस और समूचे पूर्वांचल से पलायन के आंकड़े खोजकर ले आए तो उसका मैं आभारी रहूंगा। जो बनारस तीस साल पहले दर्जन भर कॉनवेन्ट स्कूलों में सैकड़ों भविष्य की प्रतिभाओं को पाल रहा था, वहां इन प्रतिभाओं को पेट भरने की ज़मीन नहीं मिली क्योंकि क्षेत्र की परंपरागत अर्थव्यवस्था बाबरी विध्वंस का शिकार हो गई। दंगों का दौर गया तो अपराध का दौर आया। दंगों से खाली हुए लंपट कारसेवकों के पास और कोई काम नहीं था। याद पड़ता है कि सांप्रदायिक तनाव की धूल बैठ जाने के बाद 1996-1998 के बीच शहर के थानों की दीवारों पर जो टॉप टेन अपराधियों की सूची शाया होती थी, उनमें पूर्व कारसेवकों की ठीकठाक संख्या थी। यही वह दौर था जब शहर में ताबड़तोड़ हत्याएं, फिरौती, एनकाउंटर हुए। मध्यवर्गीय हिंदू मां-बाप अपने बच्चों को शहर से निकालने की जुगत में नोएडा और हैदराबाद के कॉलेजों की ओर देखने लगे। बिलकुल इसी दौर में आइआइटी और मेडिकल की कोचिंगों की फसल लहलहायी। बीएचयू में गोली चली और साइन डाइ हुआ, तो वहां पढ़ना असुरक्षित हो गया। एक पूरी की पूरी हिंदू पीढ़ी पूर्वांचल से पलायन कर गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान, जो यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, वे खुद पलायन या खुदकुशी को मजबूर हो चुके थे और हिंदू हितों के कथित संरक्षकों की निगाह में यह कोई सामाजिक संकट नहीं था।

पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े-बड़े विश्लेषकों को समझ में नहीं आया था कि गोरखपुर से लेकर प्रतापगढ़ तक समूचे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें क्यों आईं। वे 2014 के चुनाव को एक ईवेंट के तौर पर देख रहे थे। बिलकुल वैसे ही जैसे आज बाबरी विध्वंस की पचीसवीं बरसी पर भी जानकार लोग उसे 1992 के एक ईवेंट के तौर पर देख रहे हैं। पहले 1992 को 1989 से काटा गया। फिर 2014 को 1992 से काट दिया गया। जनता सौ कदम आगे बढ़ गई। जनता के कथित बौद्धिक नुमाइंदे जहां थे, वहीं रह गए। नतीजा यह हुआ कि कबीर, रैदास, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धूमिल, देबब्रत मजूमदार, काशीनाथ सिंह और आरएसएस को बरसों पहले सैद्धांतिक चुनौती देने वाले स्वामी करपात्रीजी महाराज की तैयार की हुई यह बहुलतावादी सांस्कृतिक ज़मीन नरेंद्र मोदी नाम के एक नेता ने हड़प ली।

क्या यह कथित सौ करोड़ हिंदुओं और उनकी हिंदू विभूतियों के साथ विश्वासघात नहीं है? इस विश्वासघात की ज़मीन 1989 में तैयार हुई थी जिस पर 2014 में पलस्तर चढ़ाकर रंगरोगन कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले मेरे प्रवासी बनारसी मित्र जो बनारस के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ते थे, वे आज नरेंद्र मोदी के कारण इस शहर के साथ दोबारा आइडेंटिफाइ होना चाहते हैं। वे बखूबी जानते हें कि बनारस अब भी लौटने लायक नहीं है। वे बखूबी जानते हैं कि राम मंदिर आस्था का मामला नहीं है और शायद वह कभी नहीं बने। बन भी गया तो अपनी बला से। इसके बावजूद वे ‘जय श्री राम’ का नारा दोबारा लगा रहे हैं। उसी नादानी या बचपने में नहीं, जैसी 1989 में उनके भीतर होती थी। इस बार उसमें नई समझदारी है। वे इस नारे की राजनीतिक ताकत को समझ रहे हैं। एक के परिवार में विधायक है, दूसरे के परिवार में पार्षद, तीसरे के परिवार में भाजपा का पदाधिकारी, चौथे के परिवार में भाजपा का लाभार्थी ठेकेदार। फेहरिस्त लंबी है जय श्री राम के लाभार्थियों की। यह आस्था खत्म होने के बाद की राजनीति है जो धर्म के पाए पर टिकी है।

एकबारगी मुसलमानों को किनारे रख दें जो चाहे जिसकी भी सरकार जहां भी रही हो, वैसे भी जहालत और गुरबत ही झेल रहे हैं और आज की तारीख में सबसे ज्यादा गाली उन सेकुलरों को देते हैं जिन्होंने बरसों बरस बाबरी विध्वंस का उनसे चुनावी ब्याज खाया जबकि बदले में कुछ नहीं दिया। उससे बड़ा सवाल उन हिंदुओं का है जिन्होंने समाज से लेकर धंधे में कभी भी मुसलमानों के साथ दोयम दरजे का बरताव नहीं किया था और एक महीन संतुलन बनाकर चीज़ों को खींचते चले आ रहे थे। बाबरी विध्वंस के 25 साल ने उनके सनातन धर्म और आस्था के भीतर हिंदुत्ववादी पाखंड और पाखंडियों को बड़े पैमाने पर पैदा किया है। अयोध्या में जो हुआ सो हुआ, अयोध्या के बाहर जो हुआ और हो रहा है क्या उसे नए तरीके से देखे जाने की ज़रूरत नहीं है?

हिंदुओं के साथ धोखा

सारी बातें एक तरफ… बस इतना बताएं कि हिंदुओं से चंदा तो आपने मंदिर बनाने के वादे पर जुटाया था न? फिर मस्जिद क्यों तोड़ी? इसे धोखे के अलावा क्या नाम दिया जा सकता है, कि ग्राहक ने पैसा चुकाया मोती के लिए और आपने पकड़ा दी धूल? और यह तो ग्राहकी-दुकानदारी का मामला था नहीं, आस्था का सवाल था। आस्था के साथ व्यापार? हिंदुओं की परंपरागत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के नीचे से आपने राम मंदिर के नाम पर दरी खींच ली और उनकी तीन पीढि़यों को तबाही के मुआवजे के तौर पर ‘हर हर मोदी’ का झुनझुना पकड़ा दिया? बनारस में हर-हर और बम-बम पर तो केवल शिव का अधिकार था! केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हिंदुओं के साथ लगातार 25 साल तक किए गए विश्वासघात को आप छोटा समझते हैं?

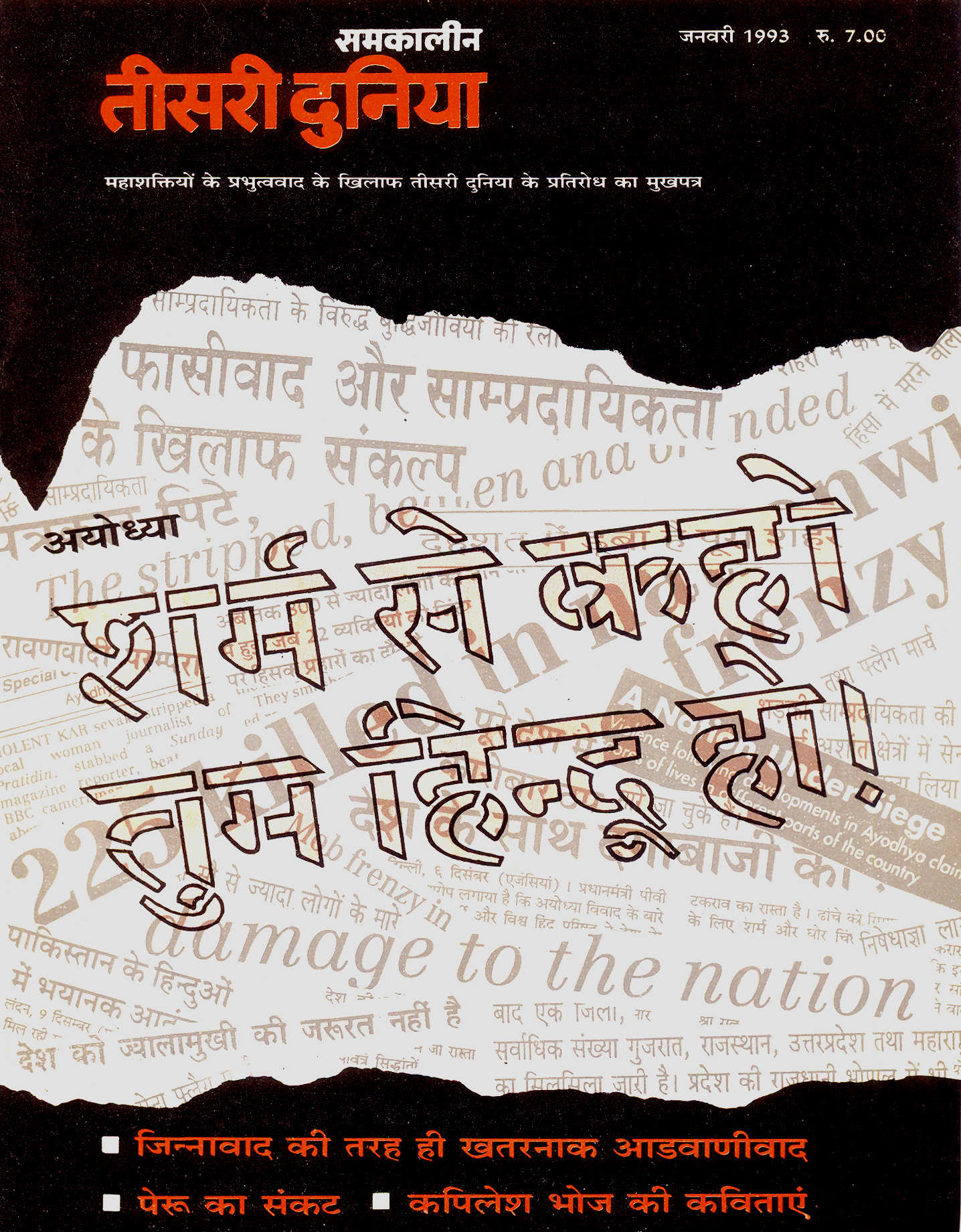

बाबरी विध्वंस के दो हफ्ते बाद 20 दिसंबर, 1992 को दिल्ली से 60 लेखकों-बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या गया था। लखनऊ से भी कई लोग शामिल हुए थे। उनमें से तमाम लोग अब भी जिंदा और दुरुस्त हैं। इनमें से कई ने करीब से देखा और महसूस किया है कि अयोध्या में हुए हादसे के प्रभाव का वितान कितना बड़ा है, जो हमारे सामूहिक वर्तमान तक खिंचता चला आया है। उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा ने समकालीन तीसरी दुनिया के जनवरी 1993 अंक का जो कवर तैयार किया था, उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, ”शर्म से कहो तुम हिंदू हो”। बाबरी विध्वंस की तात्कालिक शर्म को छोड़ दें, तो आज 25 साल बाद यह बात कहीं ज्यादा बेहतर समझ आती है। बाबरी से शुरू हुए हिंदू-विश्वासघातों की श्रृंखला आज केंद्र की सत्ता तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके हिंदुओं के साथ कभी वंदे मातरम के नाम पर तो कभी बनारस को क्योटो बनाने के नाम पर धोखा जारी है। हिंदुओं को यह धोखा सुंदर दिखता है क्योंकि सनातन धर्म को हिंदुत्व में तब्दील कर चुकी साजिशों ने उसे भरोसा दिला रखा है कि वह सुबह से लेकर शाम तक एक अदद हिंदू वोटर है, और कुछ नहीं।

यह टिप्पणी लिखते वक्त ख़बर आई कि वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सीबीआइ जांच का आदेश निकाला है। पीछे जाकर देखिए तो पाएंगे कि गोविंद पानसरे से लेकर एमएम कलबुर्गी, डॉ. दाभोलकर और गौरी लंकेश जैसे ‘हिंदू’ बुद्धिजीवियों की हत्या पर जश्न मनाने वाले और कोई नहीं, वही लोग हैं जिन्हें बाबरी विध्वंस पर कोई अफ़सोस नहीं है। जिन्हें अफ़सोस था, वे मार्च निकालकर अयोध्या तक गए थे। वे कोई मुसलमान नहीं थे। हिंदू ही थे। जिन्हें कलबुर्गी की हत्या पर आक्रोश था, उन्होंने पुरस्कार लौटाए। वे भी हिंदू ही थे। बाबरी कोई मस्जिद या मुसलमानों का प्रार्थना स्थल भर नहीं है। वह इस देश के अमनपसंद और बहुलतावादी हिंदुओं के लिए एक ज़रूरी थाती है। बाबरी विध्वंस का हिंदू शोक, मुस्लिम शोक से रत्ती भर कम नहीं है। बाबरी के बाद भी 25 साल तक अगर यह समाज मोटे तौर पर अपनी जगह बना हुआ है, तो उसमें करोड़ों मुसलमानों के धैर्य और करोड़ों हिंदुओं के विवेक का योगदान है।

आज 25 बरस बाद यही धैर्य और विवेक खुद को चुकता हुआ पा रहा है, तो चुप है। जो बरसी मना रहे हैं, वे रस्मी कवायद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वैसे भी उन्हें कोई सुन नहीं रहा क्योंकि वे सूडो-सेकुलर करार दिए गए हैं। भारत का राजनीतिक सेकुलरिज्म बदनाम हो चुका है। ऐसे में मेरे लिए बाबरी की 25वीं बरसी पर मौजूं सवाल केवल एक है: अगर इस देश के करोड़ों हिंदू अपने साथ हुए सिलसिलेवार विश्वासघात के बावजूद एक हिंदू-विरोधी सरकार को अब तक टिकाए हुए हैं, तो यह बात उन्हें कौन बताएगा और इसकी तरकीब क्या होगी?