गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक मासूम बच्ची के इलाज के दौरान घरवालों को 16 लाख का बिल थमा दिया. दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने जुड़वा बच्चों को मृत करार दिया था, जिसमें से एक जीवित निकला. हांलाकि दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार आम आदमी की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का कितना ख्याल कर रही है, हेल्थकेयर के क्षेत्र में बढ़ता निजीकरण आम आदमी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. सरकारी अस्पताल आम आदमी का बीमारी के दौरान कितना खयाल रख पाते हैं? ये जानना भी जरूरी है कि आखिर प्राइवेट अस्पताल इतने मंहगे क्यों हैं?

इंडियन पोलिटिकल इकॉनमी एसोसिएशन की 21 वीं सालाना कांफ्रेंस जो 8-9 दिसम्बर को आईआईटी दिल्ली में हुई, वो कुछ ऐसी ही अकादमिक बहसों का अड्डा बनी. यहाँ कुछ ऐसे मुद्दों पर भी बात हुई जो इंडियन मीडिया में लम्बे समय तक छाये रहे लेकिन मीडिया ने जरुरत भर का दिखा कर गहराई में पड़ताल नहीं की अब इन मुद्दों की परतों के भीतर जाते जाते रिसर्चर्स ने लम्बी पड़ताल की है.

इंडियन पोलिटिकल इकॉनमी एसोसिएशन यानी IPEA की स्थापना 1889 में कुछ समाज वैज्ञानिकों, पत्रकारों और लोक जगत के कुछ बुद्धजीवियों ने मिलकर की थी. ये एसोसिएशन समकालीन सामाजिक-आर्थिक विषयों की गहरी पड़ताल करता रहता है. इसके अलावा ये एसोसिएशन अपना अल्टरनेट इकॉनोमिक सर्वे भी निकालता है.

इसी कांफ्रेंस में भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में लगातार बढ़ते प्राइवेटाइजेशन पर भी एक पेपर (HEALTH IN THE ERA OF NEO-LIBERALISM) पेश किया गया. जिसे जेएनयू विश्वविद्यालय के शैलेन्द्र ने लिखा है. हम इस पेपर में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण विमर्श बिन्दुओं को वर्तमान सन्दर्भ के साथ जोड़कर आपके लिए पेश कर रहे है.

स्वाधीनता के बाद से ही भारत ने स्वास्थ्य की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य पर कई समितियां गठित कीं [सोखी उपसमिति 1 948, मुदलियार समिति 1 962, चड्ढा समिति 1963, करतार सिंह समिति 1974, श्रीवास्तव समिति 1975 और जॉइंट पैनेल ऑफ़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर-आईसीएसएसआर) 1980]

सार्वजनिक क्षेत्र में तीन स्तरीय (प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक) संरचना को आधार बनाया गया. और इस आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), उप-जिला और जिला अस्पताल बनाये गए. इन तीनो ही स्तरों पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. अस्पताल में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, आक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं. महत्वपूर्ण दवाएं उपलब्ध नहीं रहती. डाक्टरों की सामने के मेडिकल स्टोर वालों से सांठ-गाँठ रहती है. प्राइवेट प्रैक्टिस का धंधा चरम पर है. आये दिन हड़ताल होती रहती है इस कारण भी मरीज मरते हैं. गन्दगी की भरमार है. और इन सबमें सुधार करने के बजाय सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया. कुछ चुनिन्दा सरकारी अस्पतालों को छोड़ दें तो कोई भी सरकारी अफसर और नेता सरकारी अस्पतालों में ना जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है. और आम आदमी को भगवान भरोसे छोड़ जाता है.

लेकिन यहाँ तक पहुँचाने की शुरुआत कैसे होती है?

अगर भारत की पहली स्वस्थ्य समिति (भोर समिति) की बात करें तो वो आजादी के एक साल पहले ही 1946 में ही बन गयी थी, जिसने इस सिद्धांत को लेकर काम करना शुरू किया कि ‘किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने से इसलिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो भुगतान करने में असमर्थ है,स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।‘

फिर आजादी के बाद से ही सबके लिए स्वस्थ्य जैसे आदर्श को ध्यान में रखकर सरकार ने काम करना शुरू किया. और फिर सोखी उपसमिति 1948, मुदलियार समिति 1962 और अन्य समितियां बनी लेकिन हर समिति के मूल में यही था कि हेल्थकेयर सरकार की जिम्मदारी है और उसे सरकार को निभाना चाहिए, यहीं से स्वास्थ्य सेवाओं के त्रिस्तरीय ढांचे की भी नींव पडी.

उस समय के दौरान की बीमारियों के पैटर्न को देखते हुए, ऐसे स्वास्थ्य प्रणाली के डिजाइन की अत्यधिक सराहना की गयी जो पश्चिमी दवाओं खासकर एलोपैथिक को देश के कोने कोने में पंहुचा रहा था, भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं था, जो ऐसा कर रहा था, अधिकांश विकासशील देश थे जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे. कई रोगों जैसे दस्त, तपेदिक आदि आम हो गए थे और सरकारों ने पूरी शिद्दत से इन्हें दूर करने के उपाय शुरू किये.

लेकिन ये ढांचा शुरुआत में समस्या कर रहा था उसके कई कारण थे, जैसे इसमें रोग की रोकथाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. इसका चिकित्सा उपकरण तंत्र बहुत महंगा था और इसलिए कम वित्तीय क्षमता, विकासशील देश जरूरत भर का ढांचा बनाने की स्थिति में नहीं थे. और सबसे बड़ी बात उस वक्त हमारे पास एलोपैथी की वैज्ञानिक समझ रखने वाले डाक्टरों की भारी कमी थी. तो इस तरह ये त्रिस्तरीय ढांचा कभी खड़ा ही नहीं हो पाया. और जब ये ढाचा पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ तो विकासशील देशों ने इसका आंशिक विरोध करना शुरू कर दिया.

वहां ये आम सहमति बनी कि अगर सावधानी बरती जाय तो विकासशील देशों की अधिकांश बीमारियों को शुरुआती स्तर पर आसानी से रोका जा सकता है. इसलिए प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रों का ढांचा खड़ा करना सबसे ज्यादा जरूरी है. और सबने इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी ली. इसके बाद समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी) और स्वास्थ्य उप-केंद्र (एससी) देश के दूरदराज के क्षेत्रों में तेजी से खुलने शुरू हुए. आजादी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए ये वर्ष बेहद महत्वपूर्ण बने. और इन सबकी जरुरत की पूर्ति के लिए जरुरी मानव संसाधन उपलब्ध करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोले जाने लगे.

ऐसा लगा की सब ठीक चल रहा है लेकिन उस वक्त भारत पर कर्ज काफी बढ़ गया था और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए भारत को भी उदारीकरण के लिए रास्ते खोलने पड़े . यहीं से स्थितियां बदलनी शुरू हो गयी. IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जदार देशों पर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम (SAP) लागू करने का दबाव बनाया गया. SAP में कर्जदार देश को खर्चे में कटौती करने और फ्री मार्केट के अनुकूल माहौल बनाने के प्रावधान थे. जिसके कारण विकासशील देशों को अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में किये जाने वाले खर्चों में कटौती करनी पडी.

1993 में विश्व बैंक ने इन्वेस्टिंग इन हेल्थ नाम से एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया की विकासशील देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब काफी बढ़ चुकी है और लोगों की आमदनी भी बढ़ गयी है तो अब हेल्थकेयर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इसे अब परिवारों का व्यक्तिगत मामला बना देना चाहिए. ये पूरी तरह से हेल्थकेयर के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को उतारने की रणनीति के तहत किया गया था. यहीं से स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेट सेक्टर का दखल बढ़ना शुरू हुआ. SAP लागू करने के दबाव के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का त्रिस्तरीय ढांचा भी पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया.

इसी दौरान 1994 में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) की शुरुआत हुई इसमें 500 में से केवल 74 दवाओं पर ही मूल्य नियंत्रण लगाया गया बाकी दवाओं की कीमत दवा कम्पनियाँ अपने हिसाब से तय कर सकती थी. इसके कारण दवाओं के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई.

इसके बाद गरीबों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अलग से योजनाएं चलायी गयी लेकिन समृद्धशाली लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर चुके थे. अस्पतालों को बेहतर बनाने का दबाव उतना नहीं रहा. गरीबों के अस्पताल भी गरीब होते चले गए. जिन प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करनी की बात कही थी अब वो मुख्य भूमिका में आ चुके हैं. प्राइवेट अस्पतालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई जबकी सरकारी अस्पताल अपने पुराने ढांचे को ही नहीं बचा पा रहे हैं. इसके अलावा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भी जरूरे कदम नहीं उठाये गए. फाइलों में दवाएं और इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए जाते हैं और अस्पताल में आते ही नहीं हैं.

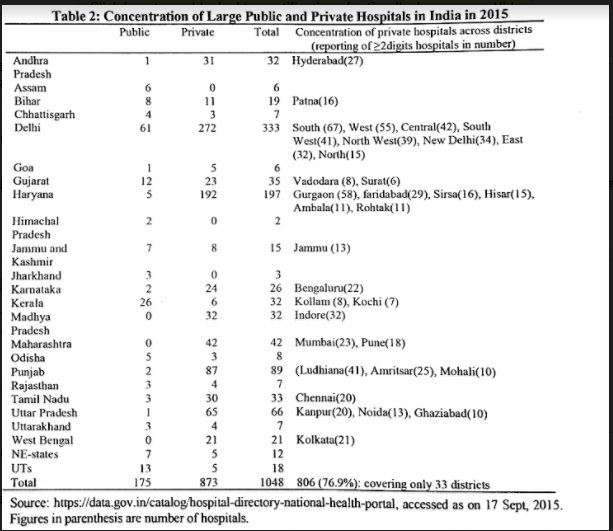

प्राइवेट अस्पताल उन जगहों पर ही ज्यादा विकसित हुए जहाँ के लोगों की आमदनी ज्यादा थी. पिछड़े इलाके जहाँ सरकारी अस्पताल भी नहीं थे कोई भी ब्रिज के तौर पर प्राइवेट अस्पताल खोलने नहीं गया. देश में सरकारी हॉस्पीटल की तादाद लगभग 19817 है, प्राइवेट अस्पतालों की संख्या 80,671 है वहीं साढ़े 6 लाख गावों वाले देश में सिर्फ 30 हज़ार के करीब सरकारी हेल्थ केयर सेंटर हैं जबकी प्राइवेट क्लीनिक 80 हज़ार से ज्यादा हैं ऐसे में ब्रिज के तौर पर जिस प्राइवेटाईजेशन की बात की गयी थी वो तो मुख्यधारा में शामिल हो चुका है.

शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे लोगों का सीधा सरोकार जुड़ा रहता है, शिक्षित और स्वस्थ्य नागरिक ही राष्ट्र के विकास के पहिये हैं. सरकारों का उद्योगपतियों और बाजार की शक्तियों के दबाव में इन दोनों क्षेत्रों को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खुला छोड़ देना कहाँ तक सही है. सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड के जरिये मंहगे प्राइवेट अस्पतालों में एंट्री मिल जाते है लेकिन किसी गरीब के लिए इन अस्पतालों में इलाज करना सपने सरीखा है.

सरकार को ये समझना होगाकि केवल स्वास्थ्य बीमा कर देने से कुछ नहीं होता है इलाज के लिए अस्पताल भी तो होना चाहिए. ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो 15 दिन के डेंगू के इलाज के 16 लाख रुपये वसूल ले रहे हैं वहां कौन सा स्वास्थ्य बीमा कवर काम करेगा?