हाल में पास हुए नागरिकता संशोधन क़ानून ने कई लोगों को परेशान किया है, मुझे तो बुरी तरह परेशान किया है. यह क़ानून अपने-आप में दिक्कतों भरा है और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजंस (एनआरसी) के साथ इसके जुड़ाव की वजह से दिक्कतें और बढ़ गई हैं.

मैं असम में एनआरसी को लागू करने वाले पीपुल्स ट्राइब्यूनल में शामिल था. हमने पाया कि यह प्रक्रिया भले ही अदालत के ज़रिए पूरी की जा रही थी, फिर भी यह विनाशकारी प्रक्रिया थी जिसके परिणाम बहुत ही डरावने थे.

सीएए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं वे चौंकाने वाले नहीं हैं, लेकिन उन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है वह ज़रूर चौंकाने वाला है.

कानून-व्यवस्था लागू करने वाली मशीनरी ने प्रदर्शनकारियों के साथ जो सुलूक किया है उससे छात्रों के नेतृत्व में चल रहे मोटे तौर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिंसा घुस आई है और देश भर में संपत्ति का नुकसान हुआ है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

यह बताता है कि हम किस तरह के समय में जी रहे हैं, यह इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में देश के युवाओं का बहुत सारा समय एक ऐसे नेतृत्व के साथ संघर्ष करने में गुज़रेगा जो सांप्रदायिक होने के साथ ही निरंकुश भी है.

दबी हुई न्यायपालिका

जिस पीढ़ी ने इमरजेंसी का दौर देखा और उसे झेला है उस पीढ़ी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया नई पीढ़ी के प्रति सहानुभूति की होनी चाहिए .इस मामले में मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस होता है कि न्यायपालिका की आवाज़ तकरीबन पूरी तरह से गायब है या फिर मजबूत सरकार के दबाव में घुट रही है.

सीएए को नेचुरलाइज़ेशन की प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की ‘फ़ास्ट ट्रैक’ विधि के तौर पर पेश किया जा रहा है. इसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई शामिल हैं, इन तीन देशों से आने वाले इन छह समुदायों के लोगों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा.

इस बिल के प्रस्तावित होने से पास होने के बीच, हमने देखा है कि इस क़ानून को लेकर बहुत सारे विचार उभरकर सामने आए हैं, ये अलग-अलग दृष्टिकोण इस क़ानून को, और उसको लेकर हो रही राजनीति को समझने में मदद कर सकते हैं. सबसे बुनियादी और शायद सबसे अहम नज़रिया यह है कि यह क़ानून असंवैधानिक है.

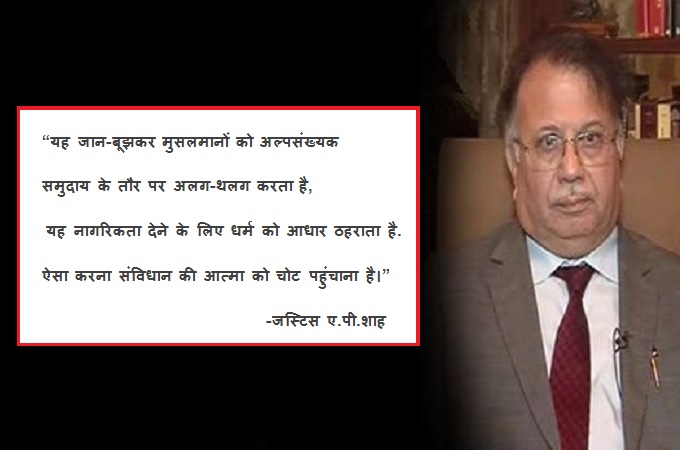

यह मनमाना है और नागरिकों के बीच समानता के संविधान के प्रावधान आर्टिकल-14 का उल्लंघन तो है ही, इसके अलावा कई और कारणों से भी यह असंवैधानिक है. यह जान-बूझकर मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर अलग-थलग करता है, यह नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार ठहराता है. ऐसा करना संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाना है।”

इस बात का कोई क़ानूनी तर्क नहीं है कि धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर ही नागरिकता दी जा सकती है, इस बात का भी ठोस तार्किक आधार नहीं है कि तीन ही देशों के लोगों को ‘फ़ास्ट ट्रैक’ तरीके से नागरिकता क्यों दी जा रही है. असल में केवल प्रताड़ना, किसी भी तरह की प्रताड़ना से बचाने के लिए आप्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान होना चाहिए.

इस तरह की प्रताड़ना की परिभाषा उस बुनियाद को नुकसान पहुंचाती है जिस पर भारत गणराज्य की नींव रखी गई थी, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वास्तविकताओं को भी नज़रअंदाज़ करता है, जिन मूल्यों पर चलकर हमने आज़ादी हासिल की वे एकता और विविधता हैं.

दूसरे पक्ष का तर्क

इस बहस के दूसरे सिरे पर खड़े लोगों का तर्क है कि सीएए से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, यह तो केवल प्रताड़ित लोगों को जल्दी से नागरिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है.

सीएए असंवैधानिक है इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह नुक्ता है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा. यह उस ‘ग्रैंड डिज़ाइन’ को कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश है जिसका एक छोटा-सा हिस्सा यह क़ानून है.

आप पूछेंगे कि मैं किस ‘ग्रैंड डिज़ाइन’ की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल साफ़ दिख रहा है कि सीएए के ज़रिए उन लोगों को अलग-थलग किया जा रहा है जिनकी पहचान बतौर मुसलमान है.

अगर आप माने लें कि यह क़ानून सिर्फ़ बाहर से आने वालों के लिए है, जैसा कि यह सरकार कह रही है, तो भी यह क़ानून ऑटोमैटिक तरीके से मुसलमान आप्रवासियों को दूसरे दर्जे पर रख रहा है. भले ही वे भी उन्हीं कारणों से चलकर भारत आए हैं जिन कारणों से कोई हिंदू या ईसाई आया है. ये कारण आर्थिक और राजनैतिक प्रताड़ना भी हो सकते हैं.

अगर आप इस क़ानून की अपनी समझ को थोड़ा व्यापक करके देखें, जैसा कि सरकार खुद ही सीएए और एनआरसी को एक दूसरे से जोड़ रही है, इस क़ानून में सभी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए जाने की आशंका छिपी है.

इस तरह यह क़ानून और यह नीति संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को न सिर्फ़ चोट पहुंचाती है बल्कि उसे नष्ट कर सकती है. संविधान के बुनियादी सिद्धांत हैं- धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व और मानवता.

हिंदू राष्ट्रवाद

इसके मूल में है सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रवाद की विचारधारा जिसे विनायक दामोदर सावरकर और उनके साथियों ने आगे बढ़ाया. उनका मानना था कि ‘हिंदू राष्ट्र, हिंदू जाति (नस्ल) और हिंदू संस्कृति आदर्श हैं’.

यह धार्मिक राष्ट्रवाद की विचारधारा मानती है कि भारत पर हिंदू शासन ही होना चाहिए. अखंड भारत की कल्पना इस आधार पर की गई थी कि ब्रितानियों के जाने के बाद इस धरती पर सिर्फ़ हिंदुओं का हक़ है क्योंकि यह उनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि है.

इस हिसाब से मुसलमान और ईसाइयों को विदेशी माना गया और कहा गया कि उनका धर्म किसी दूसरी पुण्यभूमि में पैदा हुआ है इसलिए ये लोग भारत को पुण्यभूमि नहीं मान सकते.

मेरी अपनी पृष्ठभूमि इस कहानी से कई तरह से जुड़ी हुई है. मेरे नाना 1940 के दशक में हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, जीवन में पहली बार जिन किताबों से मेरा परिचय हुआ वो सावरकर की लिखी किताबें थीं.

सावरकर 1938 के उस दौर में लिख रहे थे जब हिटलर अपने उत्कर्ष पर था, सावरकर ने यहूदियों के प्रति हिटलर की नीति को जायज़ ठहराया कि वह अपनी मातृभूमि से उन्हें खदेड़ रहा है.

सावरकर ने कहा, “एक राष्ट्र वहां रहने वाले बहुसंख्यकों से बनता है, यहूदी जर्मनी में क्या कर रहे थे? वे अल्पसंख्यक थे तो उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया.”

बच्चे के तौर पर जो पढ़ रहा था उसको मैं जज़्ब कर रहा था और उनकी कविता की तारीफ़ कर रहा था (अब भी करता हूँ). मैं हिंदू महासभा पर भी हमेशा सवाल कर रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वे जो करते हैं, वो क्यों करते हैं. उस समय भी मुझे फ़ासिस्ट तानाशाहों के प्रति सावरकर का ऑब्सेशन अजीब लगता था, ख़ास तौर पर हिटलर और मुसोलिनी के प्रति.

बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकों को किनारे करने की हिंदू महासभा और उसके बाद आने वाले संगठनों की नीति हमेशा से एक ही रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है. इस कभी न बदलने वाली विचारधारा जिसकी कल्पना में एक हिंदू राष्ट्र है वह बार-बार आधुनिक भारत की सांस्कृतिक, भाषिक और धार्मिक विविधता की वास्तविकता को भूल जाती है.

सीएए अनैतिक है और पर जनता का आंदोलन करना स्वाभाविक है और अनिवार्य भी है, वरना जिन बुनियादी सिद्धातों पर संवैधानिक भारत खड़ा है वह ढहा दिया जाएगा, किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसके गहरे जख्म हमेशा के लिए रह जाएंगे.

एक नया मोड़

सीएए पर जारी विरोध के बीच देश के मुख्य न्यायाधीश को यह कहते हुए रिपोर्ट किया गया कि अगर प्रदर्शनकारियों को सड़क पर ही विरोध करना है तो अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है.

कुछ लोग इसको इस तरह समझेंगे कि न्याय पाने के लिए अच्छा व्यवहार आवश्यक है. किसी भी मामले में विरोध करना और अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, ये दो ऐसे विकल्प हैं जो जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं. इसमें कोई शक़ नहीं है कि असहमति और उसका प्रदर्शन लोकतंत्र की जान है.

इस तरह की स्थिति में जब पूरा समाज ही प्रदर्शन कर रहा हो तो प्रदर्शनकारियों को अच्छा या बुरा घोषित करने का कोई तरीका नहीं है. ऐतिहासिक तौर पर जब अदालत को गंभीर मामले में अंतिम फ़ैसला सुनाना होता है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड मिला-जुला ही है. ख़ास तौर पर कार्यपालिका जब मजबूत हो तो अदालतें गलतियां करने लगती हैं, हमने इमरजेंसी के समय बहुत देखा है.

इस पीढ़ी के जजों के लिए यह एक ऐतहासिक मोड़ है. वे उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं जो उनके सीनियरों ने 40 साल पहले इमरजेंसी के दौरान भारत की जनता के साथ किया था. भूल सुधार का बेसब्री से इंतज़ार है.

( दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए.पी.शाह का यह लेख 28 दिसंबर को द हिंदू में अंग्रेज़ी में छपा था. बीबीसी हिंदी में इसका अनुवाद छपा है। साभार प्रकाशित।)