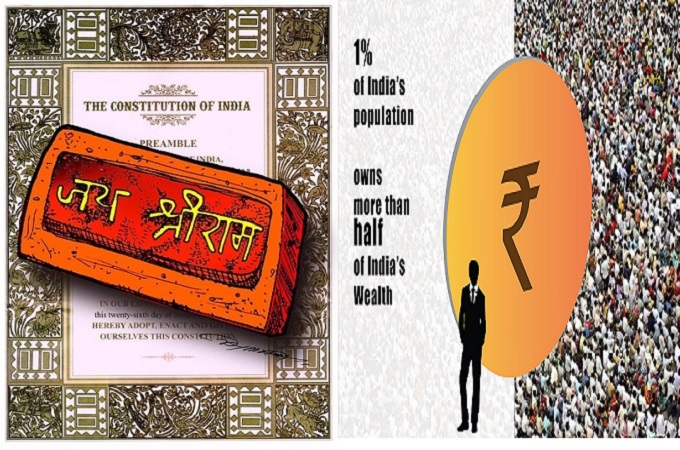

आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जिस संविधान का आत्मर्पित किया था, वह समता के लिए समर्पित है। समाजवाद शब्द हालाँकि बाद में जोड़ा गया, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही आधुनिक और आज़ाद भारत को सभी तरह की गैरबराबरी से मुक्त करने का लक्ष्य स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन आज भारत की स्थिति अपने लक्ष्य से उलट है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री लुकास चांसल और थॉमस पिकेट्टी का अध्ययन बताता है कि भारत में ग़ैरबराबरी ब्रिटिश राज से भी बदतर हालत में है।

ज़ाहिर है, हर तरफ़ असंतोष है। मानव सभ्यता के इतिहास में किसानों ने धरती के किसी कोने में इतनी आत्महत्याएँ नहीं की हैं जितनी बीते 25 साल में भारत में हुई हैं। लेकिन यह मुद्दा ही विमर्श से ग़ायब है क्योंकि सूचना और विवेचना का वातावरण रचने वाले मीडिया पर उन्हीं ख़रबपतियों का क़ब्ज़ा है जिन्हें इस ‘असमान भारत’ में भरपूर मलाई काटने का अवसर है।

और राजनीति ?

आर्थिक मोर्चे पर बदहाल नज़र आ रही मोदी सरकार को बचाने के लिए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने घोषित कर दिया है कि यह समय राममंदिर निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। और यह भी कि मंदिर ‘वहीं’ बनेगा। साफ़ है कि गुजरात के चुनाव में राममदिर और ‘मक्का शरीफ़’ की तस्वीर को आमने-सामने रखकर वोट माँगने वाले 2019 के चुनाव के लिए अभी से मंदिर मुद्दा गरमाने में जुट गए हैं। मीडिया इसे हाथो हाथ ले रहा है जबकि पिछले दिनों दिल्ली के संसद मार्ग पर लाखों किसानों और मज़दूरों की दस्तक को उसने बेशर्मी से अनसुना कर दिया था।

मंदिरवादी राजनीति और कुछ नहीं, इस देश की श्रमशक्ति को अथाह दुख देने वाले पूँजी के खेल का हिस्सा है। वरना राममंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है जिसके फ़ैसले पर सबकी सहमति ही लोकतंत्र की कसौटी है।

बहरहाल, ‘संविधान दिवस’ पर जानिए भारत की भयावह असमानता की यह असलियत। लेख मज़दूर बिगुल का आभार।

‘ भारत में आय असमानता, 1922-2014 : ब्रिटिश राज से खरबपति राज? ’

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों लुकास चांसल और थॉमस पिकेट्टी की रिपोर्ट

1980 के दशक में सार्वजनिक पूँजी निवेश को कम कर देशी-विदेशी निजी पूँजी के अबाध निवेश और बाज़ार में उसके एकाधिकार पर से बन्धन हटाकर नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की शुरुआत हुई थी। इन्हीं नीतियों को कॉर्पोरेट नियन्त्रित मीडिया में ‘सुधार’ कहा जाता है। तब से सभी दलों के पूँजीवादी राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, विश्लेषक और भोंपू कॉर्पोरेट मीडिया हमें बताते आ रहे हैं कि सामाजिक कल्याण नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि ही आर्थिक नीतियों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि होगी तो अस्थायी तौर पर ऐसा लगेगा कि सिर्फ़ कुछ अमीर लोगों को ही इसका फ़ायदा हो रहा है परन्तु कुछ समय बाद इसका फ़ायदा ऊपर से रिसते-रिसते नीचे ग़रीब मेहनतकश लोगों तक भी पहुँचेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसी बात को सही सिद्ध करने के लिए पूँजीवादी अर्थशास्त्री बताते आये हैं कि हर साल कितने लोग ग़रीबी की रेखा के ऊपर आ गये, जबकि यह ग़रीबी की रेखा सारी वृद्धि के बाद भी वहीं की वहीं बनी हुई है। लेकिन ये अर्थशास्त्री कभी यह जानने-बताने की कोशिश नहीं करते कि समाज की सामूहिक सम्पदा में किसका हिस्सा घटा है और किसका हिस्सा बढ़ा है, क्योंकि इसी आधार पर यह तय करना मुमकिन है कि इन तथाकथित ‘सुधारों’ का असली लाभ किसे हुआ है, और नुक़सान किसे।

हाल ही में दो फ़्रांसीसी अर्थशास्त्रियों, लुकास चांसल और थॉमस पिकेट्टी, ने 1922 से 2014 के दौरान भारत की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय के वितरण और उससे होने वाली आर्थिक असमानता पर शोध किया है। उन्होंने अपने अध्ययन के नतीजों को जो शीर्षक दिया है – ‘भारत में आय असमानता, 1922-2014: ब्रिटिश राज से खरबपति राज?’ – वह स्वयं ही बहुत कुछ कह देता है। इस शोध का आधार भारत के राष्ट्रीय बहीखाते, आयकर विभाग के आँकड़े, राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन के आय व उपभोग सर्वेक्षण तथा अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किये गये सर्वेक्षण हैं। इससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हम यह बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इन आर्थिक ‘सुधारों’ से समाज के किस तबक़े को लाभ हुआ है और किसे हानि।

1980 के दशक में शुरू हुए इन नवउदारवादी आर्थिक सुधारों का परिणाम यह हुआ है कि इन 34 साल के दौरान महँगाई के साथ समायोजित कर देखने पर नीचे के 50% लोगों की आमदनी में मात्र 89% की वृद्धि हुई अर्थात यह दोगुनी भी नहीं हुई। इसके ऊपर के मँझले 40% को लें, तो इनकी आमदनी में भी लगभग इतनी ही अर्थात 93% की वृद्धि हुई अर्थात ये भी दोगुने से कम ही रहे। लेकिन इनके ऊपर शीर्ष के 10% की आमदनी 394% बढ़ गयी अर्थात 5 गुना हो गयी। इसमें से भी अगर शीर्ष के 1% को ही लें तो इनकी आय में 750% का इजाफ़ा हुआ अर्थात यह साढ़े आठ गुना हो गयी। इसका भी ऊपरी दसवाँ हिस्सा अर्थात सिर्फ़ 13 लाख की संख्या लें तो इनकी आमदनी साढ़े 12 गुना हो गयी। इसमें भी अगर ऊपर के सवा लाख को लें तो इनकी आय बढ़कर 19 गुना हो गयी। अगर सबसे ऊपर के हज़ार-डेढ़ हज़ार अमीरों को ही देखें तो इनकी आमदनी 28 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गयी।

इसका नतीजा यह हुआ है कि नीचे की आधी जनसंख्या जिसका देश की कुल आमदनी में 1951 में 21% हिस्सा होता था, वह 1982 में आते-आते थोड़ा बढ़कर 24% हो गया था। लेकिन सरमायेदारपरस्त आर्थिक सुधारों के चलते इसके बाद इनकी हालत में तेज़ी से गिरावट आयी है। 2014 में इनका कुल आमदनी में भाग घटकर 15% के भी नीचे आ गया है। अगर इसके ऊपर के 40% मध्यम-निम्न मध्यम तबक़े को लें, तो 1951 में कुल आमदनी में इनका हिस्सा लगभग 43% होता था जो 1982 में थोड़ा बढ़कर 46% तक पहुँचा था अर्थात ये अगर अमीर नहीं थे तो पूरी तरह विपन्न कंगाल भी नहीं थे। लेकिन नवउदारवादी आर्थिक नीतियों ने इनके ऊपर भी ज़बरदस्त चोट की है। इस तबक़े में बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी है या ये सेवा क्षेत्र में कम तनख़्वाह वाली असुरक्षित, अस्थाई नौकरियाँ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि 2014 तक आते-आते कुल राष्ट्रीय आय में इनका हिस्सा घटकर मात्र 29% रह गया अर्थात पहले का सिर्फ़ दो तिहाई। नतीजा यह है कि महँगी शिक्षा और दिन-रात की कड़ी मेहनत द्वारा अमीर बनने के इनके सुनहरे सपने चकनाचूर हो रहे हैं और इस तबक़े के बहुत सारे लोग कंगाल होकर सर्वहारा बनने के क़गार पर हैं।

लेकिन अगर शीर्ष के 10% लोगों अर्थात अमीर और उच्च मध्यम तबक़े को लें तो उन्हें इन ‘सुधार’ वाली नीतियों से भारी फ़ायदा हुआ है। 1982 में कुल राष्ट्रीय आय में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ़ 30% अर्थात एक तिहाई से भी कम होती थी, जो अब 2014 में लगभग दोगुनी होकर 56% पर पहुँच गयी है। इसमें से भी अगर शीर्ष के 1% को ही लें तो 1982 में इनका हिस्सा मात्र 6% होता था जो अब लगभग चार गुना अर्थात 22% हो गया है। इसके असली मतलब को समझने के लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि भारत में आय सम्बन्धी जानकारी 1922 में ब्रिटिश उपनिवेशवादी हुकूमत ने रखनी शुरू की थी। विदेशी गुलामी वाला वह शासन घोर शोषण और गै़र-बराबरी पर आधारित था और उस वक़्त होने वाली कुल सामाजिक आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशी शासकों और उनके देशी दलालों – राजाओं-ज़मींदारों या पूँजीपतियों द्वारा हथिया लिया जाता था। मगर उस वक़्त भी असमानता की हालत यह थी कि 1930 के दशक में कुल आमदनी का लगभग 21% भाग ही शीर्ष के 1% अमीर लोगों के स्वामित्व में जाता था, जो अब 22% हो गया है। अर्थात 2014 तक पहुँचते-पहुँचते इस देश की आम मेहनतकश मज़दूर-ग़रीब किसान जनता ने भारी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी और उसके बाद के संघर्ष में जो भी बेहतरी के हक़ हासिल किये थे, उन्हें फिर से गँवा दिया है और आज हमारा समाज विदेशी गुलामी के वक़्त से भी अधिक भयंकर गै़र-बराबरी की खाई में जा पड़ा है।

इसी स्थिति को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे नीचे के 50% लोग 1951-80 के तीन दशकों में कुल आर्थिक वृद्धि का 28% भाग पा रहे थे लेकिन उसके बाद के 34 वर्षों (1980-2014) में आर्थिक वृद्धि में इनका हिस्सा घटकर मात्र 11% ही रह गया। इनके ऊपर वाले 40% पहले के 3 दशकों में कुल वृद्धि के 49% पर हक़ जमाये थे अर्थात इनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से थोड़ी बेहतर हो रही थी। किन्तु बाद के 34 सालों में इनका हिस्सा गिरकर सिर्फ़ 23% रह गया – आधे से भी कम। वहीं इनके ऊपर वाले 9% का भाग 23% से बढ़कर 37% हो गया और शीर्ष 1% का हिस्सा बढ़कर 29% हो गया। इस प्रकार नीचे के 90% को इस आर्थिक वृद्धि का मात्र एक तिहाई (34%) प्राप्त हो रहा है जबकि इसका दो तिहाई (66%) भाग मात्र शीर्ष के 10% तबक़े के लोगों द्वारा क़ब्ज़ा लिया जा रहा है।

इस अध्ययन के नतीजे पहले की उन ख़बरों को ही सही सिद्ध कर रहे हैं, जिनमें बताया गया था कि भारत दुनियाभर में सबसे अधिक असमानता वाले देशों में से एक है अर्थात यहाँ अमीर और ग़रीब के बीच सम्पत्ति और आय के अन्तर की खाई बहुत गहरी-चौड़ी हो चुकी है। पिछले दिनों ही भारत में सम्पत्ति के वितरण पर क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट भी आयी थी। इसमें बताया गया था कि 2016 में देश की कुल सम्पदा के 81% का मालिक सिर्फ़ 10% तबक़ा है। इसमें से भी अगर शीर्ष के 1% को लें तो उनके पास ही देश की कुल सम्पदा का 58% है। वहीं नीचे की आधी अर्थात 50% जनसंख्या को लें तो उनके पास कुल सम्पदा का मात्र 2% ही है अर्थात कुछ नहीं। इनमें से भी अगर सबसे नीचे के 10% को लें तो ये लोग तो सम्पदा के मामले में नकारात्मक हैं अर्थात सम्पत्ति कुछ नहीं क़र्ज़ का बोझा सिर पर है। इसी तरह बीच के 40% लोगों को देखें तो उनके पास कुल सम्पदा का मात्र 17% है। यहीं इस बात को भी समझ लेना ज़रूरी है कि यह असमानता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सिर्फ़ 6 वर्ष पहले ही 2010 में 1% तबक़े का कुल सम्पदा में हिस्सा मात्र 40% था अर्थात मात्र 6 साल के दौरान सम्पत्ति में इनका हिस्सा 18% बढ़ गया। लेकिन यह कहाँ से आया? यह आया है नीचे के 90% की सम्पत्ति में से अर्थात ऊपर से धन सम्पदा के ऊपर से रिसकर ग़रीब लोगों के जीवन में सुधार करने के भोंपू अर्थशास्त्रियों के दावों के ठीक विपरीत ये आर्थिक ‘सुधार’ 90% जनता की सम्पत्ति और आय को छीनकर उसे शीर्ष 10% शासक वर्ग की तिजोरियों में पहुँचा रहे हैं।

इसी का नतीजा है कि आर्थिक ‘सुधारों’ के इन लगभग चार दशक में देश के अधिकांश श्रमिक, छोटे-सीमान्त किसानों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में किसी प्रकार की उन्नति होना तो दूर अगर बिल्कुल ही आधारभूत ज़रूरतों को भी देखें तो सब क्षेत्रों में गिरावट ही देखी जा सकती है। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो (जिसे अब मोदी सरकार ने बन्द ही कर दिया है) इन वर्षों में शहर और गाँव दोनों में लोगों के भोजन में अनाज, दूध, अण्डे, मांस, फल-सब्ज़ी, विटामिन, कैल्शियम, आदि हर प्रकार के पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्रा में कमी आयी है, जिसके नतीजे में सभी लोगों ख़ास तौर पर महिलाओं-बच्चों में कुपोषण, रक्ताल्पता, कम वज़न और क़द न बढ़ने जैसे कुन्द वृद्धि के लक्षणों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अधिकांश ग़रीब लोगों को दैनिक आवश्यकता के लायक न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कुपोषण और रहने के अस्वच्छ-अस्वस्थ वातावरण की वज़ह से जो बीमारियाँ पहले के दशकों में कुछ हद तक कम हुई थीं, वे भी भयंकर रूप से वापस आ रही हैं। दवा और इलाज की कमी से बड़ी तादाद में रोगी तड़प-तड़प कर मृत्यु का भी शिकार हो रहे हैं। हाल के दिनों में बच्चों में बढ़ते कुपोषण और अस्पतालों में बच्चों की बड़ी तादाद में मौतों की ख़बरें बेवज़ह ही नहीं हैं।

इन आर्थिक नीतियों से 90% मेहनतकश और निम्न मध्यवर्गीय जनता की आय और सम्पत्ति कम होने की वज़ह है इन सुधारों के द्वारा श्रमिकों के अधिकारों पर हमला। देशी-विदेशी निजी पूँजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु संगठित श्रमिकों द्वारा हासिल काम के घण्टों और वेतन के लिए सामूहिक समझौते के अधिकारों में भारी कटौती हुई है। अधिकांश बड़े उद्योगों में स्थाई संगठित मज़दूरों की छँटनी कर अस्थायी, ठेके वाले या अप्रेंटिस-प्रशिक्षु श्रमिकों से स्थाई मज़दूरों के एक तिहाई से भी कम वेतन पर काम कराया जा रहा है। असंगठित उद्योगों और सबसे अधिक श्रमिकों को काम पर रखने वाले निर्माण और सेवा क्षेत्रों में तो सभी श्रमिक अस्थाई हैं और न्यूनतम वेतन या काम के घण्टों के कोई नियम ही लागू नहीं होते। कुल रोज़गार के 90% से अधिक आज इन्हीं असंगठित क्षेत्रों में हैं, जहाँ 10 से 12 घण्टे काम के बाद 5 से 10 हज़ार रुपये महीने के ही मुश्किल से दिया जाता है। इस तरह अधिकांश श्रमिकों द्वारा उत्पादित सम्पदा मूल्य का अधिकांश मालिक पूँजीपतियों द्वारा हस्तगत किया जा रहा है, जिससे उनका मुनाफ़ा और सम्पत्ति लगातार बढ़ती जा रही है और श्रमिक विपन्नता का जीवन गुज़ारने को विवश हैं। कृषि के क्षेत्र में भी पिछले सालों में महँगाई के मुकाबले खेतिहर मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी में गिरावट हुई है। साथ ही धनी किसानों के साथ प्रतियोगिता में न टिक पाने से अधिकांश छोटे-सीमान्त किसान बरबाद होकर क़र्ज़ के बोझ से दब रहे हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं या खेती छोड़कर शहरी मज़दूरों की क़तारों में शामिल होकर दड़बों जैसी झोपड़पट्टियों में रहने के लिए चले जा रहे हैं। स्पष्ट है कि इन नवउदारवादी आर्थिक ‘सुधारों’ ने 90% मेहनतकश जनता को जि़न्दगी में भारी तबाही और विपत्ति के सिवा कुछ नहीं दिया है जबकि उनकी आय और सम्पत्ति के बड़े हिस्से को छीनकर थोड़े से सरमायेदारों के हाथ में स्थानान्तरित कर दिया है जिसने समाज में भयंकर असमानता की खाई पैदा की है।