अभिषेक श्रीवास्तव

किसी मीडिया प्रतिष्ठान के भीतर हिंदी भाषा के न्यूज़रूम में काम करने के लिए पत्रकारों की भर्ती के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की औसत प्रकृति में आए बदलाव पर अगर कभी कोई अध्ययन हो, तो कुछ दिलचस्प नज़ारे सामने आ सकते हैं। कुछ उदाहरणों से बात को रखना बेहतर होगा। आज से पंद्रह साल पहले 2002 में हिंदी के अखबारों और नए-नवेले समाचार चैनलों में पत्रकारों के इम्तिहान का औसत पैटर्न कुछ यूं होता था: कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति या अंग्रेज़ी के समाचार के अनुवाद पर आधारित समाचार निर्माण, किसी घटनाक्रम के खण्डों को जोड़कर समाचार की एक कॉपी/स्क्रिप्ट तैयार करना, समसामयिक विषय पर हजार-पांच सौ शब्दों में एक टिप्पणी।

पांच साल बाद दृश्य बदलता है। 2007 का एक औसत परचा या साक्षात्कार कुछ यूं होता है जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से अभ्यर्थी के राजनीतिक रुझान का पता लगाने की कोशिश की जाती है। तथ्यों को लेकर उससे तटस्थ रहने की उम्मीद की जाती है। पांच साल ओर आगे बढि़ए। 2012 में सवाल कुछ यूं होते हैं जिनमें तटस्थता के आग्रह की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, मसलन एक टीवी संस्थान समाचार संपादक स्तर के अभ्यर्थी को एक कहानी बताता है और उस पर प्राइम टाइम की स्क्रिप्ट लिखने को कहता है। कहानी में एक भालू होता है जो कुएं में गिर जाता है और कुछ गांववाले होते हैं जो उसे जिंदा बचाकर निकाल लाते हैं।

पांच साल बाद यानी आज 2017 में पाला बदल गया है- 2012 में सवाल पूछने वाला शख्स कॉपी लिखने के लिए जो आइडिया अभ्यर्थी को देता था, आज वही उससे साक्षात्कार में पहला सवाल पूछता है, ”कोई आइडिया बताइए।” समाचार आइडिया तक आ चुका है। आइडिया कहां से आएगा? गली-चौक-चौराहे से। पत्रकारों ने गली-चौक-चौराहों पर निकलना बंद कर दिया है। अब वर्चुअल चौराहे आइडिया के जनक हैं। वर्चुअल में पैदा हुआ आइडिया रीयल न्यूज़रूम में वायरल ख़बर बन रहा है। प्रेस विज्ञप्ति, अंग्रेज़ी की कॉपी, घटनाक्रम की रिपोर्टिंग और ‘वस्तुनिष्ठता’ अतीत की अप्रासंगिक बात हो चली है।

एक अदद ‘क्रांतिकारी’ आइडिया

2017 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता में न्यूज़रूम के ‘क्रांतिकारी’ कायांतरण के लिए याद रखा जा सकता है। यह ‘क्रांतिकारी’ शब्द अपने अर्थ और गंभीरता से पूरी तरह च्युत एक प्रहसन में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए अंग्रेज़ी में एक सटीक शब्द है ”न्यूसेंस वैल्यू” यानी खुराफ़ात। किसी खुराफ़ाती दिमाग का ही आइडिया रहा होगा कि ‘क्रांतिकारी’-युक्त जिस लीक हुई ऑफ-दि-रिकॉर्ड टिप्पणी पर आज से कुछ साल पहले ‘आजतक’ पर पुण्य प्रसून वाजपेयी की इतनी भद्द पिटी थी और जिसके हवाले से वे लगातार ट्विटर पर ट्रोल होते रहते हैं, आज वही टिप्पणी शाम को चैनल पर प्रसारित होने वाले एक नियमित शो का नाम बन चुकी है- ”क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी”।

यह प्रतिशोध है। प्रतिशोध सब्जेक्टिव है। कोई संपादक अगर किसी कनिष्ठ पत्रकार को ‘क्रांतिकारी’ कह कर बुलाता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी नौकरी तो अब लगने से रही। नौकरी लगने की दो शर्तें हैं। पहली- आप आइडिया के जनक हों। दूसरी- आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हों। एक एजेंसी ने सर्वे किया है कि 2017 में नियोक्ताओं द्वारा भर्ती का एक अहम पैमाना सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी की सक्रियता रहा और 59 फीसदी उन लोगों को नौकरी दी गई जिनका सोशल मीडिया फुटप्रिंट तगड़ा हो। हां, यह बात अलग है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने अपने पत्रकारों के सोशल मीडिया खाते की स्वायत्तता तक छीन ली और उसे अपने संस्थागत बौद्धिक संपदा के अधीन कर डाला। टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा की तरह यह एजेंडा सेट करने में अव्वल रहा। बाद में ज़ी न्यूज़ ने इस हद तक अपना लिया कि पत्रकारों के मोबाइल फोन न्यूज़रूम के बाहर रखवाए जाने लगे।

फर्ज़ करिए कि आपके पास मोबाइल फोन नहीं है। एक कंप्यूटर स्क्रीन है। उस पर इंटरनेट है। आपसे खबर का आइडिया मांगा जा रहा है। ध्यान रहे- ख़बर नहीं, आइडिया। दैनिक भास्कर डॉट कॉम में पोर्न संपादक की छवि बना चुके विजय झा ने केवल आइडिया के नाम पर जनसत्ता डॉट कॉम को साल भर में जबरदस्त ऊंचाई पर पहुंचा दिया। खबरों का सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले जनसत्ता डॉट कॉम के पत्रकारों में कल्पना की अश्लील उड़ान का अंदाजा केवल एक खबर से लगाया जा सकता है जो 9 अगस्त 2016 को लीड छपी थी जिसका शीर्षक था, ”आधी रात में ट्रेन में घुसे तीन बदमाश, पिस्तौल दिखा कर पुरुष यात्री से की गलत हरकत, स्पर्म लूट कर हो गए फरार”। यह खबर अब तक 1300 बार शेयर हो चुकी है। ख़बर विशुद्ध आइडिया है जिसके बारे में कहा गया है कि कथित पीडि़त ने कथित घटना की जानकारी जनसत्ता डॉट कॉम को एसएमएस से दी और उसकी पहचान उजागर नहीं की जा रही है।

आइडिया से आइडियोलॉजी तक

आइडिया अगर बिक्री बढ़ाने के लिए है, तो वह मार्केटिंग आइडिया कहा जाएगा, जैसा जनसत्ता डॉट कॉम की उपर्युक्त ख़बर में दिखता है। वही आइडिया यदि किसी राजनीतिक उद्देश्य की सेवा में हो, तो उसे प्रोपगेंडा यानी दुष्प्रचार कहा जाएगा। दुष्प्रचार इसलिए क्योंकि आइडिया में दिए गए नैरेटिव की तथ्यात्मकता या तथ्य की शुचिता की चिंता नहीं की जाती है। आइडिया तब तक पावन है जब तक वह अपना इस्तेमाल करने वाले की आइडियोलॉजी को सूट कर रहा है। यहां सच एक कैजुअल्टी है। जो भी सच बच रहा है, वह परोसने वाले का अपना सच है। आइए, इसके भयावह परिणाम देखें: अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद हुई सीनेट कमेटी की सुनवाई में फेसबुक ने स्वीकार किया कि चुनाव से पहले यानी जनवरी 2015 से लेकर चुनाव परिणाम आने तक 146 मिलियन ग्राहकों ने उसके प्लेटफॉर्म पर रूसी दुष्प्रचार की खबरें देखी होंगी। गूगल के यूट्यूब ने माना कि रूस से जुड़े दुष्प्रचार के 1108 वीडियो चलाए गए। ट्विटर ने माना कि रूसी प्रोपेगेंडा से जुड़े उसके कुल 36,746 खाते मौजूद थे। रूस से लेकर दक्षिण अफ्रीका और स्पेन तक की राजनीति को न्यूज़रूम के बाहर से आ रहे ‘आइडिया’ ने प्रदूषित कर दिया है। यह केवल असत्य के प्रसार का मसला नहीं है, बल्कि मतदाताओं के विवेक को सुनियोजित रूप से अपहृत करने का एक बडा खेल है जहां खतरे में सीधे लोकशाही आती है, और कुछ नहीं।

भारत में बीता एक साल इस लिहाज से बेहद अहम इसलिए रहा है क्योंकि 2016 के अंत में टेलीकॉम के बाजार में मुकेश अम्बानी की जियो सेवाओं के उतरने के बाद से हर हाथ में ज़रूरत से ज्यादा मुफ्त डेटा आ गया है। इस डेटा का इस्तेमाल वीडियो देखने के लिए और संदेश प्रसारित करने में हो रहा है। यही वीडियो और संदेश न्यूज़रूम के लिए कच्चे माल का काम कर रहा है। किसी ने वॉट्सएप पर किसी देश के जंगल से एक पेड़ का वीडियो बिहार का बताकर लगा दिया जिसके पीछे से पानी बह रहा था। टेलीविजन चैनलों ने आधा घंटा इस बात की जांच करने में बिता दिया कि पानी देने वाला पेड़ कहां से बिहार में पैदा हो गया। इस ‘वायरल वीडियो के सच’ को उजागर करने के क्रम में प्रबुद्ध पत्रकार प्राथमिक कक्षाओं के एक बुनियादी सबक से चूक गया कि पेड़-पौधों के भीतर भी पानी होता है। अतिरिक्त आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज़ उस पत्रकार ने अपने पीटीसी में जिज्ञासा की पराकाष्ठा पर खड़े होकर विवेक की कन्नी यह कहते हुए काट दी कि ”आखिर पेड़ में पानी कैसे आया?”

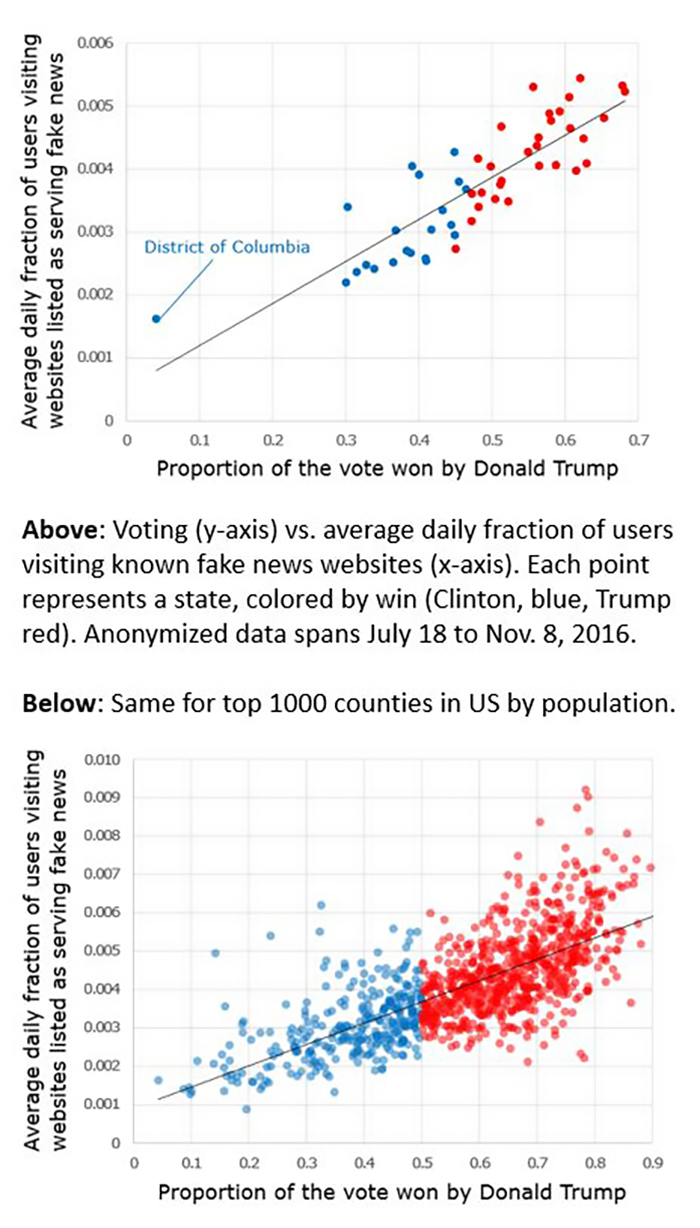

इस पत्रकार की जिज्ञासा को मूर्खता कह कर दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि सहज विवेक के अपहरण ने बीते दो साल में दुनिया में सत्ताओं को बदल डाला है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च टीम ने फेक न्यूज़ की वेबसाइटों के ट्रैफिक का आकलन किया था और निष्कर्ष निकाला था कि ”वे प्रांत या काउंटी जो फेक न्यूज़ का अनुभव ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं वहां डोनाल्ड ट्रम्प को ज्यादा जनमत मिल रहा है।”

क्लेयर वार्डेल और होज़ीन दरक्षन ने काउंसिल ऑफ योरप की ओर से एक रिपोर्ट पिछले दिनों जारी की जिसका शीर्षक था: ”फ्यूचर ट्रेंड्स इन इनफॉर्मेशन डिसॉर्डर”। इस रिपोर्ट का चौथा खंड कहता है, ”सबसे ज्यादा फोकस फेसबुक न्यूज़ फीड पर रहा है। लेकिन अमेरिका से बाहर अगर आप एक सरसरी निगाह डालें तो पाएंगे कि गलत सूचना और सूचना को छुपाने का नया मोर्चा क्लोज-मैसेजिंग ऐप्स के रूप में खुल रहा है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती वह गति है जिसके सहारे आधुनिक प्रौद्योगिकी फर्जी वीडियो और ऑडियो के निर्माण को सहज बना रही है।”

वे बताते हैं कि ऑडियो को अब वीडियो के मुकाबले छेड़ना ज्यादा आसान हो गया है। अडोबी ने एक प्रोजेक्ट वोको नाम से कार्यक्रम शुरू किया है जिसका दूसरा नाम है ‘फोटोशॉप फॉर ऑडियो’। इस तकनीक के सहारे आप किसी की आवाज में 10 से 20 मिनट का ऑडियो क्लिप एप्लिकेशन में अपलोड कर सकते हैं और उस व्यक्ति की आवाज़ में अपने शब्द डाल सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए यह बेहद खतरनाक है जहां 1186 मिलियन से ज्यादा मोबाइल के ग्राहक बन चुके हैं और 430 मिलियन से ज्यादा लोगों के हाथ में इंटरनेट की सुविधा है, जिनमें एक-तिहाई ग्रामीण लोग हैं जिनका 94 फीसदी हिस्सा मोबाइल के सहारे इंटरनेट करता है, डेस्कटॉप पर नहीं। ट्राइ के मुताबिक वॉट्सएप सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लिकेशन है और उसके बाद फेसबुक मैसेंजर की बारी आती है। जुलाई 2017 में वॉट्सएप ने बताया कि उसके मासिक 1.3 अरब सक्रिय उपभोक्ता हैं जिनमें 20 करोड़ अकेले भारत में हैं। बीस करोड़ का मतलब होता है कुल मतदाता संख्या (करीब 80 करोड़) का एक-चौथाई। खतरे का बायस यह है कि एक औसत भारतीय टीवी देखने के मुकाबले सात गुना और अखबार पढ़ने के मुकाबले 14 गुना वक्त अपने मोबाइल फोन पर ज़ाया करता है। यह संयोग नहीं है कि राजसमंद में एक व्यक्ति की हत्या कर के उसे जला देने और उसका वीडियो वायरल कराने वाले शंभूलाल रैगर के समर्थन में अचानक दो दिन के भीतर लाखों रुपये इकट्ठा हो गए और मामला इतना आगे बढ़ा कि पागल भीड़ ने न्यायपालिका की छत पर भगवा झंडा फहरा दिया।

इस घटना को समझना ज़रूरी है। शंभूलाल रैगर (वह कोई और भी हो सकता था) नाम का आदमी 10 महीने से एक औरत का शोषण कर रहा था। उसे अपने इस कुकृत्य की आड़ चाहिए थी। आड़ मने आइडिया, जिससे अपने पाप को दूसरे के सिर पर आराम से डालकर वैधता हासिल की जा सके। यहां ‘लव जिहाद’ का लोकप्रिय नैरेटिव उसके काम आया। आइडिया को आइडियोलॉजी तक पहुंचने की एक राह मिली। फिर उसने एक मुसलमान मजदूर को पकड़ा। उसकी हत्या कर के उसे जला दिया। तकनीक हाथ में पहले से मौजूद थी, सो उसके सहारे अपने कृत्य का वीडियो उसने वायरल करवाया। अपने निजी मामले को पहले से मौजूद एक वर्चस्वकारी विचार के खांचे में फिट कर के उसने तकनीक के माध्यम से समर्थन जुटा लिया। समर्थकों ने आइडियोलॉजी के खांचे में इस घटना को स्वीकार करते हुए विचार को अपेक्ष्रित व्यवहार में बदल दिया और अदालत की छत पर भगवा झंडा फहरा दिया। लोकतंत्र और संविधान ने एक साथ् खुदकुशी कर ली।

न्यूज़रूम: सोशल के लिहाफ़ में एंटी-सोशल

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने फर्जी खबरों के प्रसार के पश्चिम में राजनीति प्रभाव के मद्देनज़र ‘पोस्ट-ट्रुथ’ को 2016 का शब्द घोषित किया था। एक साल बाद 2017 के अंत में भारत के न्यूज़रूम में फेसबुक, वॉट्सएप और ट्विटर का अतिक्रमण मुकम्मल हो चुका है। बीते साल के कुछ चर्चित उदाहरणों को देखा जाना चाहिए जो बदले हुए न्यूज़रूम की मुनादी करते हैं।

– सेव बंगाल प्रोटेस्ट में गुजरात-2002 की तस्वीर

बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों का विरोध करने के लिए हिंदू संगठनों द्वारा दिल्ली में निकाली गई रैली में 2002 में गुजरात के दंगे की एक मशहूर तस्वीर का इसतेमाल किया गया। इसे सभी टीवी चैनलों और अखबारों ने जस का तस छापा और सोशल मीडिया से ही इसे उठाया गया। इसी प्रोटेस्ट के हित सोशल मीडिया में कुछ और तस्वीरें प्रसारित की गईं जो तमिल की फिल्मों के कुछ दृश्यों से ली गई थीं।

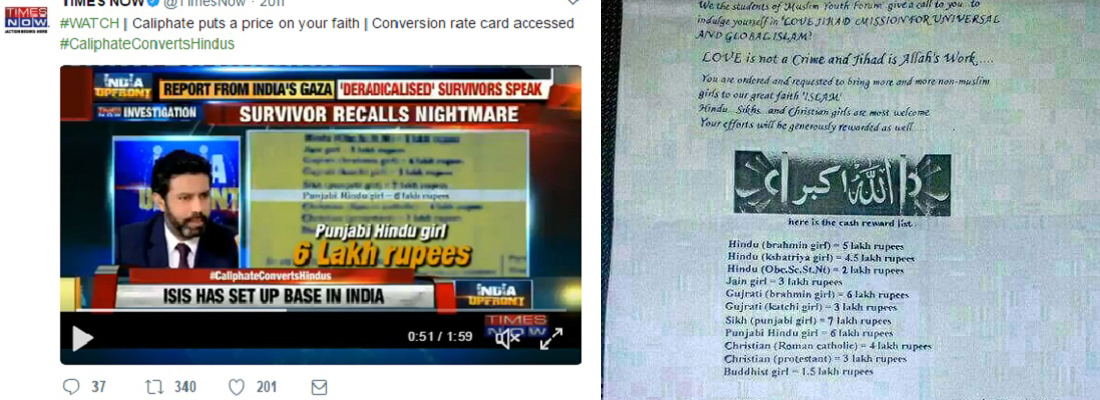

– टाइम्स नाउ ने वॉट्सएप से पुराने फर्जी संदेश को खबर बना दिया

केरल में इस्लामिक स्टेट द्वारा किए जा रहे हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर एक स्टोरी को पुष्ट करने के लिए टाइम्स नाउ ने वॉट्सएप पर घूम रहे एक पुराने फर्जी संदेश का इस्तेमाल किया।

– ओखी तूफान की फर्जी तस्वीर

भारत के कई मीडिया प्रतिष्ठानों ने पिछले दिनों आए ओखी तूफान की फर्जी तस्वीरें प्रसारित की थीं। ये तस्वीरें इस्तानबुल के किसी इलाके में हुए भूस्खलन की थीं। एएनआइ नामक समाचार एजेंसी, ज़ी न्यूज़ और एबीपी ने इस्तानबुल के भूस्खलन की तस्वीरें चलाकर बताया कि ये तस्वीरें मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की हैं।

– मीना कुमारी और तीन तलाक़

मुख्यधारा के कई समाचार प्रतिष्ठानों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, डीएनए, क्विंट, इंडिया टीवी और रिपब्लिक समेत कई अन्य ने बीते दिनों की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी टूटने की एक फर्जी कहानी चलाई जो सोशल मीडिया पर पहले से घूम रही थी। कहानी में बताया गया कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तीन बार तलाक़ कहा था। यह खबर सतह पर ही झूठी निकली क्योंकि कमाल अमरोही शिया समुदाय से आते थे जहां तीन तलाक का रिवाज़ नहीं है।

– 2000 के नोट में चिप

पिछले साल की सबसे मशहूर फर्जी खबर जो टीवी चैनलों के द्वारा चलायी गई और जिसका स्रोत सोशल मीडिया था, वह नोटबंदी के बाद लाए गए 2000 रुपये के नए नोट से जुड़ी थी। आजतक पर टीवी ऐंकर श्वेता सिंह समेत ज़ी न्यूज़ ने दर्शकों को पूरे आत्मविश्वास के साथ समझाया कि इस नोट को चुराया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एक चिप लगी हुई हे जो दूर से ही इसका पता दे देती है। चैनलों और सोशल मीडिया पर महीनों तक चले इस लतीफे को खूब स्वीकार्यता मिली।

– चोटीकटवा

पिछले साल सोशल मीडिया पर अफ़वाह फैली की कोई अदृश्य शख्स उत्तर प्रदेश में औरतों के बाल और चोटी काट ले जा रहा है। चैनलों ने तुरंत इस खबर को लपक लिया और फैला दिया। नतीजा यह हुआ कि डर व दहशत के माहौल में लोगों ने निचली जाति की एक महिला की हत्या कर दी।

जनसंचार से मनसंचार तक

भविष्य में कभी मास मीडिया यानी जनसंचार के विकृत होने और निजीकृत होने पर कोई विस्तृत अध्ययन होगा, तो बेशक उसके प्रणेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर आएगा जिन्होंने जनसंचार के सबसे लोकप्रिय ओर व्यापक माध्यम आकाशवाणी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री बनने के बाद ‘मन की बात’ कहने के लिए किया। जनसंचार या मास मीडिया में अंतर्निहित उसका मुख्य उद्देश्य जनता से जुड़े मसलों पर जनता के साथ संवाद है। इस पर आप अपने मनमर्जी कुछ भी नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के नाम से अपना संबोधन शुरू कर के लाखों लोगों को अपने मन की बात कहने के लिए जो प्रेरित किया, उसका मास मीडिया के चरित्र पर क्या असर पड़ा है यह अध्ययन का विषय हो सकता है लेकिन मीडिया में खबरों का ‘पर्सनलाइज़ेशन’ एक हकीकत बन चुका है।

खबरों के किसी भी अध्येता को यह पता होना चाहिए कि गूगल नाम की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी आखिर खबरों के कारोबार में कैसे आई। उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले ने उसे प्रेरित किया। अमेरिका की जुड़वां इमारतों पर 11 सितंबर, 2001 को जब हमला हुआ, तो इंटरनेट के उपभोक्ता गूगल पर ट्विन टावर सर्च करने लगे। बार-बार अलग-अलग कीवर्ड टाइप करने के बावजूद भी उपभोक्ताओं को पता नहीं चला कि आखिर उस सुबह उनके शहर और देश में क्या हुआ था क्योंकि गुगल के वेब क्रॉलर ने ”ट्विन टावर” कीवर्ड को इंडेक्स नहीं किया था। इसका मतलब यह हुआ कि खोजे जाने पर जो भी नतीजा मिल रहा था, वह पूरी तरह संदर्भ से कटकर अप्रासंगिक था।

दि अटलांटिक डॉट कॉम के संपादक आद्रियान लाफ्रांस ने नीमैन लैब पर इस अध्याय से न्यूज़ पर्सनलाइज़ेशन के मौजूदा रुझान पर बात करते हुए दिलचस्प टिप्पणी की है। नीमैन लैब दुनिया की कुछेक संस्थाओं में है जो समाचार के बदलते हुए चरित्र पर लगातार शोध कर रहा है। आद्रियान बताते हैं कि अमेरिका में आतंकी के तुरंत बाद अपनी कमजोरी को भांपते हुए गुगल ने ”अमेरिकी हमले के बारे में समाचार और सूचना” पर एक विशेष पेज बनाया ओर उसे करीब चार दर्जन अखबारों और समाचार नेटवर्कों के साथ लिंक कर दिया। साल भर के भीतर गूगल ने अपने सर्च अलगोरिदम में एक न्यूज़ फिल्टर लगा दिया ताकि प्रासंगिक कीवर्ड के हिसाब से शीर्ष खबरें और सुर्खियां सर्च नतीजों में सबसे ऊपर दिख सकें। यह पर्सनलाइज्ड यानी निजीकृत समाचार उत्पादों के नए दौर का आग़ाज़ था, जो आज मुकम्मल हो चुका है।

आप गूगल पर किताब खोजेंगे तो आपको हर वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किताब का विज्ञापन दिखेगा। कपड़ा खोजेंगे तो कपड़ों के ब्रांड का विज्ञापन आएगा। अगर आपने हवाई जहाज के टिकट बुक कराने की कोशिश की है तो हवाई जहाज की ससती उड़ानों के विज्ञापन आपकी खबरों को छेक लेंगे। ठीक इसी तरह गूगल आपकी पसंद और रुझान के हिसाब से खबरें भी देता है। आपको जो पसंद है, आपकी सर्च हिस्ट्री के मुताबिक वह आपके सामने स्क्रीन पर परोस दिया जाएगा और आपको लगने लगेगा कि दुनिया आपके जैसी ही है। आर्अिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात को तय कर रहा है कि समाचार और समाचार के उपभोक्ता के बीच का रिश्ता कैसा हो। गूगल होम और अमेज़न ईको इस मामले में समाचारों के नए चरित्र को गढ़ रहे हैं।

सूचनाओं की बमबारी के इस दौर में ऐसा लग सकता है कि अपने मन मुताबिक और पसंद मुताबिक खबरों को देखना-सुनना एक सुखद अनुभूति है, लेकिन यह प्रकारांतर से फिल्टर को ताकत देता है और खबरों व सूचनाओं में पक्षधरता को मजबूत करता है। दि सोशल मशरीन: डिजाइंस फॉर लिविंग ऑनलाइन की लेखिकाजुडिथ डोनाथ कहती हैं कि यह ”एक किस्म के ईको चैंबर के निर्माण का काम करता है।” फिर फेसबुक हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म, आपको अपने पक्ष की चीज़ें ही सबसे ज्यादा दिखती हैं। आपकी आस्था मज़बूत होती जाती है। आप विरोधी पक्ष से कट जाते हैं1 इस तरह हर समाचार उपभोक्ता के लिए यह दुनिया ब्लैक एंड वाइट में तब्दील हो जाती है।

पत्रकार से पक्षकार तक

ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया और उससे अतिक्रमित समाचार मीडिया सामाजिक विभाजन को बढ़ाए ही, लेकिन वह सामाजिक विभाजन को बनाए रखने और उसे पुष्ट करने में जरूर मददगार होता है। विचारों के दो छोर बन जाते हैं। पाले खिंच जाते हैं। विवेक के लिए बीच का स्पेस खत्म कर दिया जाता है। सार्वजनिक विमर्श अतिवादी पक्षों में बदल जाता है। फिर हर कोई अपने-अपने पक्ष के हिसाब से अपने-अपने तथ्य का झुनझुना हाथ में लेकर हिलाता है और सच कहीं मरहम पट्टी करवा रहा होता है। 2016 का पोस्ट-ट्रुथ दरअसल समाचारों के पर्सनलाइज़ेशन की ही देन है, जिसका सीधा असर भारत के टीवी मीडिया में देखने को पिछले साल मिला जब ऐसा लगा कि तमाम अहम मसलों पर टीवी चैनलों में दो वैचरिक छोर बन गए।

पहली बार 2017 इस बात के लिए याद किया जाएगा कि भारतीय मीडिया सार्वजनिक विमर्श के मसलों पर दो पक्षों में बंट गया। आसानी से कह सकते हैं कि टीवी चैनलों में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व ज़ी न्यूज़ कर रहा था तो दूसरा पक्ष एनडीटीवी था। अखबारों में ऐसा विभाजन उतना स्पष्ट नहीं था और उसकी ठोस वजहें भी हैं। अगर चैनलों का काम सूचना देना है, तो उनके बीच पक्षारता की आपसी लड़ाई का क्या मतलब? लेकिन ऐसा हुआ है और बहुत सब्जेक्टि तरीके से हुआ है।

पहले टाइम्स नाउ और बाद में रिपब्लिक की कमान थामने वाले अर्णब गोस्वामी को ”लुटियन दिल्ली के पत्रकार” पसंद नहीं हैं, तो दूसरी ओर एनडीटीवी के रवीश कुमार के लिए बाकी सब ”गोदी मीडिया” है। इसे आइडियोलॉजी से जोड़कर देखना थोड़ा अतिरंजित करना होगा। यह दरअसल समाचारों के ”ओपिनियनेट” यानी पक्षयुक्त होने का सीधा असर था जिसने सत्ता द्वारा खड़े किए राष्ट्रवाद के फर्जी और लोकप्रिय विमर्श के बहाव में गंभीरतम पत्रकारों को भी बह जाने दिया। ”गोदी मीडिया” बनाम ”लुटियन मीडिया” कोई वर्ग-विभाजन नहीं है। यह उतना ही वर्चुअल है जितना इन दोनों के द्वारा पोसी जा रही खबरें और उनके माध्यम से फैलाया जा रहा ज़हर। यह एक सामान्य दर्शक के लिए ही नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों समेत समूचे लोकतंत्र के लिए घातक है।

पक्ष लेना पत्रकार का नैसर्गिक धर्म है। बिना पक्ष के बात नहीं की जा सकती। पत्रकार का पक्ष वही होना चाहिए जो अधिसंख्या जनता का पक्ष हो। यहां समस्या दूसरे की खींची लकीर पर पाला चुनने से उपजी है। जब पत्रकार सत्ता के दिए पैमाने पर पक्षकार हो जाएगा, तो उसे देखने-सुनने वाले के लिए विश्वसनीयता का पैमाना खत्म हो जाएगा। फिर अपने-अपने चैनल होंगे, अपने-अपने नारद।

भातीय मीडिया में पिछले साल परंपरागत पत्रकारिता और समाचार संग्रहण से जो निर्णायक प्रस्थान दिखा है, उसने पेशेवर पत्रकारिता और गप के बीच की लकीर को धुंधला कर डाला है। इसकी शुरुआत बेशक कुछ रूमानियत के साथ उन्हीं संस्थानों के पत्रकारों ने सिटिज़न जर्नलिज्म के नाम पर कुछ साल पहले शुरू की थी जो आज आम नागरिकों से ट्रोल हो रहे हैं और उनहें गाली दे रहे हैं। इसके बावजूद ट्रेंड में कमी नहीं आई है। जनता की निगाह में सर्वाधिक राष्ट्रद्रोही चैनल एनडीटीवी सिटिज़न जर्नलिज्म से मोजो (मोबाइल जर्नलिज्म) तक का सफर तय कर चुका है। वही मोजो, जो पेशेवर पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

तकनीक हाथ में आ जाने से सही और गलत का विवेक नहीं आ जाता। आपके पास पिस्तौल होगी तो आप कभी न कभी गोली चला ही देंगे। मैसेज और वीडियो गोली नहीं हैं, लेकिन गोली से कम मारक भी नहीं। जनता के हाथ में मोबाइल है। उससे कुछ भी निकल सकता है गोली की रफ्तार से। यह जवाबदेही पत्रकारों की है कि वे गोली का सामना कैसे करते हैं।

साल बीतते-बीतते खबर आ रही है कि एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, एबीपी न्यूज़ और दूरदर्शन बड़े पैमाने पर पत्रकारों की छंटनी करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है, मोजो के ज़माने में कैमरामैनों की ज़रूरत खत्म हो चली है और सोशल मीडिया के ज़माने में रिपोर्टरों की। अभी और छंटनी होगी। पत्रकारों की रोजगार सुरक्षा का सवाल अब कोई नहीं उठाता। न कोई ट्रेड यूनियन है और न ही पत्रकारिता से सरोकार रखने वाली संस्थाएं। एक दिल्ली का प्रेस क्लब है जिसके लिए बड़ी प्राथमिक का सबब एनडीटीवी को बचा ले जाना है, भले उसका पत्रकार सड़क पर क्यों न आ जाए। इसलिए वह भी छंटनी पर चुप है।

वरिष्ठ पत्रकार पी. साइनाथ अपने भाषणों में अकसर एक विचारक का कहा उद्धृत करते हैं, ”जिस तरह फौज को जनरलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसी तरह पत्रकारिता को पत्रकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।” शायद उन्हें अब यह कहना बंद कर देना चाहिए क्योंकि पत्रकारिता को पत्रकारों से खाली कराने की व्यवस्थागत मुहिम अपने आखिरी चरण में है। आज पत्रकारिता को वापस पत्रकारों की जरूरत है, फेसबुकियों की नहीं।

newslaundry.com से साभार