अभिषेक श्रीवास्तव

ओमेर्ता मतलब अपराध को छुपाने वाली एक दृढ़, सुदीर्घ चुप्पी। एक सफेद चादर। बिलकुल मौत की तरह ठंडी और निर्जीव, जो जुर्म को सांगोपांग ढंक लेती है। सवाल पैदा करती है, लेकिन जवाब पाने की इच्छा रखने वाले को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देती। जब ओमर शेख बना राजकुमार राव दिल्ली में चार विदेशियों को अगवा करने के जुर्म में जेल में होता है, तो वह अपने साथी के दर्द पर कहता है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कोई कुछ उगलवा नहीं सकता। चाहे कितनी ही यातना सहनी पड़े। यह एक संहिता जैसी चीज़ है। बिलकुल पवित्र है। पवित्र इसलिए नहीं कि जुर्म अल्लाह के नाम पर किया जा रहा है। पवित्र इसलिए है कि वह सीधे किसी विचारधारा से निकल कर आ रहा है। उसके पीछे एक प्रेरणा है। प्रेरणा बेहद मानवीय है, लेकिन प्रेरणाओं का अंजाम अति-अमानवीय। अतिमानवीय प्रेरणा और उससे उपजे अतिबर्बर कर्म के बीच की इस दूरी को पाटने का काम करती है ‘ओमेर्ता’।

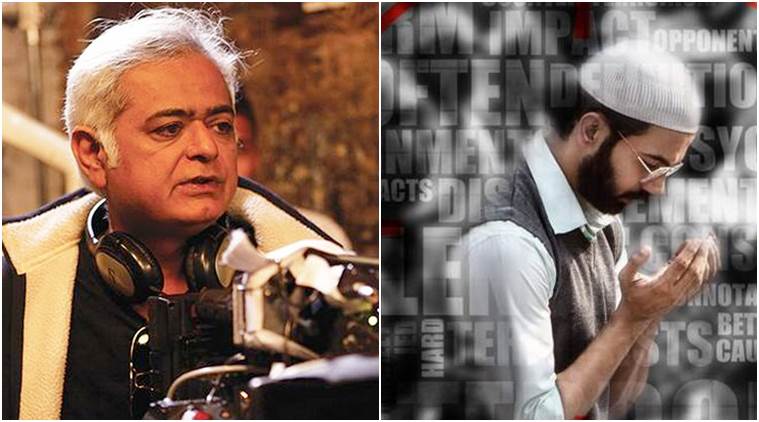

दुनिया के कुख्यात आतंकवादी ओमर शेख पर हंसल मेहता की बनाई बायोपिक ‘ओमेर्ता’ एक लाजवाब फिल्म है। आंखें परदे पर से नहीं हटती हैं। कान कुत्ते की तरह चौकन्ने रहते हैं। हाथ-पैर अपनी सीट पर जम-से जाते हैं। क्रूरता या बर्बरता को परदे पर दिखाना इतना आसान काम नहीं है। खासकर उसके लिए जो उसका हिस्सा न रहा हो। हंसल मेहता के लिए ओमर शेख के किरदार में उतरे राजकुमार राव अपनी जबरदस्त अभिनय क्षमता से यह काम आसान कर देते हैं। बाकी का काम उनके तकनीक निर्देशकों का है। नतीजे के बतौर जो हमारे सामने आता है, वह सिनेमाई मास्टरपीस बन जाता है।

मसलन, फिल्म के अंत में एक दृश्य अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के क़त्ल पर है। डेनियल पर्ल भागने की कोशिश में मारा जाता है। चारों ओर घुप्प अंधेरा है। जंगल है। दूर से चार लोग टॉर्च की रोशनी में पास आते हैं। ओमर उसे करीब से देखता है। पर्ल मर चुका है। वह केवल एक शब्द कहता है- चाकू। घुप्प अंधेरे में उसके मुंह से किसी मंत्र की तरह निकला यह शब्द सन्नाटे को चीर जाता है। फिर बारी आती है चाकू के चलने की। कैमरा ओमर को बेहद क्लोज़ से साइड से कवर कर रहा है। कैमरे में ओमर का चेहरा है। हाथ तक नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड में सिर को धड़ से अलग किए जाने की जो आवाज़ आ रही है, उसमें खून के छलछलाने की निरंतर आहट है। वास्तव में वह जब-जब लाश पर चाकू से वार कर रहा है, मांस के कटने की आवाज़ पर खून के छलछलाने की आवाज़ भारी पड़ जा रही है। दर्शक उस एक आवाज़ से अंजाम की परिकल्पना कर रहा है।

काम निपटाने के बाद ओमर का चेहरा रोशनी में आता है। उसके चेहरे पर खून के छींटे हैं। अचानक अहसास होता है कि यह चेहरा लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में दो साल पढ़ चुके उस छात्र का नहीं था जो सर्बिया में मुसलमानों पर हुई ज्यादती से आहत होकर विरोध प्रदर्शनों में जाया करता था और समान विचार वाले युवाओं की बैठक में उत्पीडि़त मुसलमानों की मानवीय मदद की बात करता था। यह तो एक बदला हुआ इंसान है। इसके हाथों में खून लगा है। इसके चेहरे पर खून है। उसे पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान से आश्वासन मिलता है कि डेनियल पर्ल की हत्या का मुकदमा उसके ऊपर पाकिस्तान में ही चलेगा, प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। इसके अगले शॉट में उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है। पुलिस उसे लेकर जा रही है। यहां उसका चेहरा देखें। एक महीन मुस्कान है राजकुमार राव के चेहरे पर। पर्ल का सिर धड़ से अलग करने के बाद का चेहरा जो अहसास पैदा करता है, यह मुस्कान उस चेहरे की पुष्टि करती सी लगती है। शैतान अब बुद्ध बन चुका है। आप उसके भीतर तब भी नहीं घुस पाए थे। अब भी उसे बेधना मुश्किल है। यही ओमेर्ता है।

हंसल मेहता ने ओमर शेख का जो किरदार गढ़ा है, वह खांटी ”डिसपैशनेट” है। बिलकुल सर्द। निर्लिप्त। वास्तव में, आप पाएंगे कि शुरू में यह किरदार इमोशनल है, फिर अफ़गानिस्तान की पहाडि़यों में अपने पहले प्रशिक्षण के दौरान भयंकर प्रेरित दिख रहा है। उसके बाद यह निर्लिप्त होता गया है। यह निर्लिप्तता आध्यात्मिक नहीं है1 यह ऐसी निर्लिप्तता है जो विचारधारा को उसके शुद्धतम स्वरूप मे बरतती है। उदारहण देखें। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपने साथी को रमज़ान के महीने में खाना खाता देख ओमर बाकी कैदियों पर चिल्लाता है कि अगर वे एक महीने खाना नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे। ऐसा करते वक्त वह भूल जाता है कि सारे कैदी मुसलमान नहीं हैं। अपने साथी से वह खाना रोकने को कहता है। फिर अचानक बिना संदर्भ के अपने ठीक सामने बैठे कैदी से उसका नाम पूछता है। ”कृष्णा”- जवाब मिलता है। उसे अहसास होता है कि अरे, यह तो हिंदू है। ”तो आप खाइए”! ओमर से इस जवाब की उम्मीद आप नहीं कर रहे होते हैं। यह बेहद सपाट, थोड़ा कॉमिकल और विशुद्ध आइडियोलॉजिकल जवाब है। यहां भावनाओं के लिए जगह नहीं है। फिल्म में आइएसआइ के एक जनरल से शब्द उधार लें, तो यह किसी ”अनपढ़ जिहादी” का जवाब नहीं है। यह एक ”पढ़े-लिखे” जिहादी का जवाब है जिसका सबसे बड़ा हथियार उसका ”माइंड” है। गोकि आइएसआइ की रहनुमाई में प्रशिक्षण के दौरान एक मौलाना के साथ संवाद में जब कयमीर का मसला आता है तो ओमर सपाट शब्दों में कहता है कि कश्मीरियों को ”हिंदुओं के आतंक” से मुक्त कराना होगा। लेकिन तिहाड़ में जब सामने एक हिंदू कैदी बैठा मिलता है, तो वह समझ रहा होता है कि यहां ”माइंड” का इस्तेमाल करना है।

दिल्ली में विदेशियों के अपहरण के पहले जुर्म से लेकर वाया 9/11, डेनियल पर्ल की हत्या तक ओमर का जिहाद और वैचारिक होता जाता है जहां दिल के लिए जगह नहीं बचती। इस समूचे सीक्वेंस में पाकिस्तान में हुई उसकी शादी का दृश्य एक विपर्यय पैदा करता है जहां कुछ सेकंड के लिए उसे कव्वालों के बोल पर हिलते-डुलते, होंठ हिलाते और नाचने की कोशिश करते दिखाया गया है। उसका पिता जब इस शादी में उससे कहता है कि ”काश तुम्हारी बीवी और बच्चे ही तुम्हारा दिमाग ठिकाने लाएं”, तो उस वक्त भी दर्शक के दिल में एक उम्मीद बची होती है कि शायद यह शख्स अपनी राह से लौटेगा, वापस आएगा, लेकिन ऐसा अंत तक नहीं होता।

आखिरी दृश्यों में जब 26/11 के हमले के दौरान उसे पाकिस्तान की हैदराबाद जेल में बैठे हुए पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को भारत के विदेश मंत्रालय का नुमाइंदा बनकर फोन करता दिखाया जाता है, तो यह पल उसके ‘रिहा’ होने की गवाही देता है। यह रिहाई अपने संरक्षकों से है। पाकिस्तान की जो सरकार उसकी संरक्षक है और जिसके आश्वासन पर वह डेनियल पर्ल की हत्या में जेल में था, उसी सरकार को वह फर्जी फोन करता है। चाहता है कि दोनों देशों की फौजों में जंग छिड़ जाए। यह पल एक शैतान के भगवान बनने का है। सर्वशक्तिमान बनने का है। उसके बाद और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसीलिए फिल्म एक झटके से खत्म हो जाती है।

ओमर का किरदार हर जगह मौजूद है। दुनिया के हर विचार में एक ओमर होता है। कई हो सकते हैं। अगर यह फिल्म इस्लामिक जिहाद की पृष्ठभूमि पर नहीं होती तो हिंदू आतंक पर हो सकती थी। आप चाहें तो इसे कम्युनिस्ट राजनीति की हिंसक घटनाओं के इर्द-गिर्द बना सकते थे। आप चाहें तो नाज़ी हिंसा के प्लॉट पर कहानी गढ़ सकते थे। अगर ज्यादा दार्शनिक स्तर पर ले जाना हो तो म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ़ हिंसारत बौद्धों पर यह फिल्म बनाई जा सकती थी, जहां बोधिसत्व की अवस्था में कर्म की छाप से मुक्त होने का गुण पैदा हो जाता है। कर्म करना एक बात है, कर्म की छाप से मुक्त होना दूसरी बात। आइडियोलॉजी विशुद्ध रूप से जहां अपना काम करती है, वहां कर्ता अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ जाता। उसका प्रत्येक कर्म मुक्ति की दिशा में अग्रसर होता है। मुक्तिदायी होता है। आइडियोलॉजी और कर्म के बीच का फासला खत्म हो जाता है। फिर कोई बाहरी एजेंट कर्ता के भीतर सेंध नहीं लगा सकता। जो होता है, प्रत्यक्ष होता है।

ओमेर्ता इसी प्रत्यक्ष का वृत्तांत है। इतना प्रत्यक्ष, कि यह वास्तविक लगने लगता है। वास्तविकता ऐसी जो रीढ़ में सिहरन दौड़ा दे। सही और गलत का फ़र्क मिटा दे। परदे के पीछे देखने की मोहलत न दे। आपको ख़बर तक न हो और एक शैतान को भगवान बना दे। एक कुख्यात आतंकवादी की जिंदगी पर रचा हंसल मेहता का यह बायोपिक सतर्कता से देखा जाना चाहिए। ज़रा सी झपकी लगी, नज़र हटी, कि आप शैतान को भगवान मान बैठेंगे।

अव्वल तो यह बायोपिक शैली की अपनी अंतर्निहित कमज़ोरी है कि केंद्रीय किरदार चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, उसका ग्लैमराइज़ेशन हो ही जाता है। दूसरे, निर्देशक ने पहले ही दृश्य से ओमर के आगे जो झीना परदा डाल रखा है, वह आपको उलझाए रखता है। मुखौटे के पार असली व्यक्ति को देखने-समझने की ललक इस सभ्यता का सबसे पसंदीदा काम रहा है। जनता मुखौटे को नोंचने की आदी रही है। फर्ज़ करिए कोई ऐसा किरदार जिसके मुखौटे और असल चेहरे का फ़र्क ही मिट चुका हो? उससे आप कैसे बोलवाएंगे? नहीं बोलवा सकते। कभी नहीं। आपराधिक चुप्पी की यही वह पवित्र संहिता है जिसे हंसल मेहता ने ‘ओमेर्ता’ का नाम दिया है। थोड़ा आसपास नज़र दौड़ाएं, एक किरदार अपने देश में भी है जिसका मुखौटा नोंचने की तमाम कोशिशें बीते सोलह साल से की जा रही हैं लेकिन जो सर्वशक्तिमान बनता जा रहा है। धीरे-धीरे उस शख्स ने अपने चेहरे और मुखौटे का फ़र्क खत्म कर डाला है। उसकी चुप्पी को सुनें। समझ आएगा ओमर हर जगह, हर देश में, हर मज़हब में, हर विचार में पाए जाते हैं।

ओमेर्ता किसी आतंकवादी पर बनी फिल्म नहीं है। यह आतंक के स्वीकार्य होते जाने, कर्ता के ‘लार्जर दैन लाइफ” हो जाने, हमारे भीतर उसके समाहित होते जाने, हमारा अंश होते जाने की एक सार्वभौमिक कहानी है। हमारा ओमर हमारे बहुत करीब है। उसे हमने चुना है। बस, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि किसी निर्देशक ने बीच में एक परदा-सा डाल रखा है।

लेखक मीडियाविजिल के कार्यकारी संपादक हैं