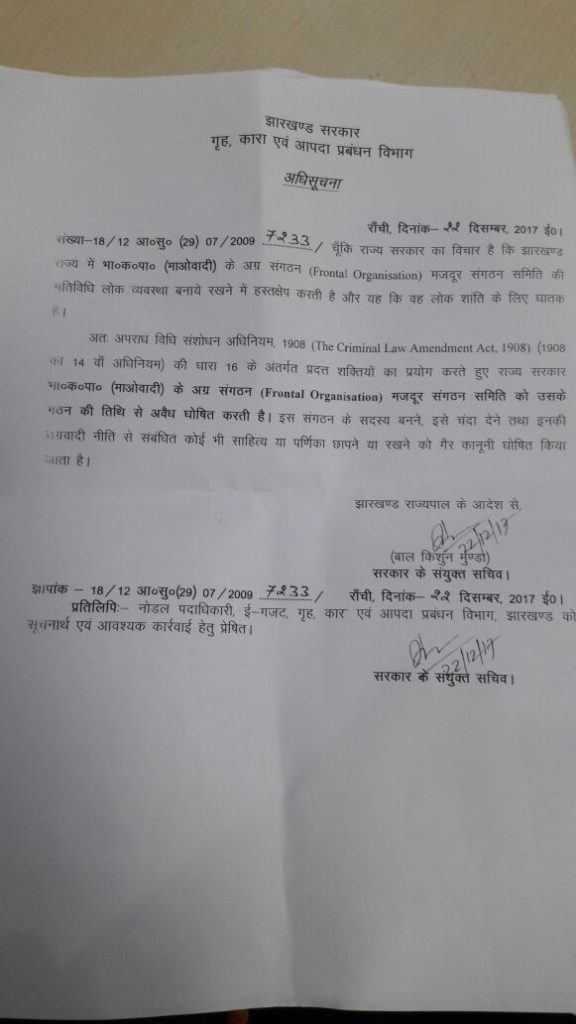

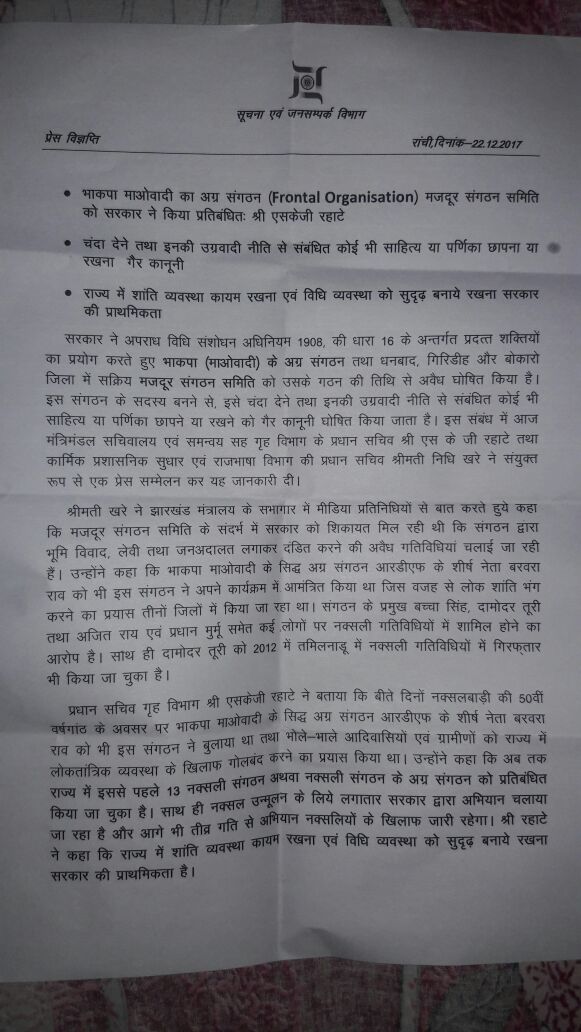

झारखंड सरकार द्वारा इस महीने मजदूर संगठन समिति (एमएसएस) को माओवादी करार देकर प्रतिबंधित किए जाने के आदेश की देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। मजदूर संगठन समिति झारखंड में पंजीकृत 30 साल पुराना ट्रेड यूनियन है जिसे पिछले दिनों झारखंड की भाजपा सरकार ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत असंवैधानिक और गैर-कानूनी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया था और संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 28 दिसंबर को नेशनल ट्रेड यूनियन इनीशिएटिव (एनटीयूआइ) समेत कई मजदूर संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के सरकार के इस कदम की तीखी निंदा की और संगठन पर से प्रतिबंध हटाने और इसके सदस्यों पर से फर्जी मुकदमे हटाने की मांग उठाई है।

झारखंड के सघन औद्योगिक इलाके में इतने वर्षों से काम कर रहे इस पुराने मजदूर संगठन की बेहद अहम सामाजिक-आर्थिक भूमिका रही है। दिलचस्प है कि इस संगठन को प्रतिबंधित किए जाने पर संसदीय वामपंथी दलों और अन्य राजनीतिक दलों से संबद्ध मजदूर संगठनों जैसे एटक, एक्टू, सीटू इत्यादि की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केवल उन हाशिये के मजदूर संगठनों ने प्रतिबंध की आलोचना की है जिनका संसदीय चुनावी दलों के साथ कोई लेना-देना नहीं रहा है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में मजदूरों के सवाल पर दर्जन भर मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच ने तीन दिनों का महापड़ाव डाला था। आश्चर्य की बात है कि आखिर इन संगठनों ने एमएसएस पर प्रतिबंध पर अपनी ज़बान बंद क्यों रखी है।

एमएसएस की झारखंड के सामाजिक-आर्थिक जीवन में अहम भूमिका रही है, जिस पर मीडिया में अब तक कोई विस्तृत बात नहीं आ सकी है। सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता और मजदूर आंदोलन पर करीबी रिपोर्टिंग करने वाले स्वतंत्र लेखक अंजनी कुमार ने एमएसएस के सक्रियता से साथ पिछले कुछ महीने बिताए हैं और उसकी गतिविधियों को करीब से देखा-समझा है। गिरीडीह जिले में एमएसएस के साथ बिताए दिनों पर अंजनी कुमार ने एक विस्तृत रिपोर्ताज मीडियाविजिल के लिए विशेष रूप से लिखा है। इस रिपोर्ट को पढ़कर दो बातें समझ में आती हैं- एक गिरीडीह के सामाजिक-आर्थिक जीवन का स्याह पक्ष और दूसरे, उसमें एमएसएस की महती भूमिका।

यह रिपोर्ताज थोड़ा लंबा है। इसे श्रृंखला के तौर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन उससे लय टूटती और समग्रता में समूची तस्वीर को समझ पाने में दिक्कत होती। मीडियाविजिल अपने पाठकों के लिए अंजनी कुमार का यह विशिष्ट रिपोर्ताज एक ही खंड में अविकल प्रस्तुत कर रहा है – (संपादक)

अंजनी कुमार

गिरीडीह यानी पहाड़ों की जगह। यहां के सैकड़ों पहाड़ और घाटियों की खूबसूरती और यहां के निवासियों की वह खूबी थी जिसकी पनाह में हजारों साल पहले जैन मुनियों ने शरण लिया और अपना अंतिम समय बिताया। सरकारी पोर्टल पर गिरीडीह की ऐतिहासिक विकास यात्रा का अगला पड़ाव सीधा महान बादशाह अकबर के कर वसूली के संदर्भ में और फिर अंग्रेजों के कोयला खदान के विवरण के रूप में पेश किया जाता है। संथाल, मुंडा और अन्य बहुत सी आदिवासी समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी के इतिहास को न देख पाने का नजरिया आज भी गिरीडीह के जंगलों, खेतों और वहां के निवासियों को नजरअंदाज कर देने के परिणाम में दिखता है। जब तक राज्य को देखने का नजरिया केंद्र की कर वसूली और आर्थिक व्यवस्था का कथित आधुनिक आईना बना रहेगा, आदिवासी समुदाय की खेतिहर व्यवस्था को विकास का रोड़ा बताने का सिलसिला भी जारी रहेगा। यह औपनिवेशिक सोच ही है जिसने ‘संपत्ति के नये अर्थ ही नहीं राज्य की संकल्पना को भी एकदम बदल दिया, और यह यहां के पूर्ववर्तियों के प्रति समझदारी, आर्थिक दृष्टिकोण से एकदम अलग था। (अ रोग एण्ड पीजेंट स्लेव: आदिवासी प्रतिरोध 1800-2000; लेखक: शशांक केला, पृष्ठ 20)।’

जनसंख्या पंजीकरण के मसले पर असम की आदिवासी जनता को पंजीकृत करने के मसले पर 30 नवम्बर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार के अधिकारी की आलोचना करते हुए कहा कि ‘जिस तरह का बयान आपने पेश किया है, यह काम का ठीक तरीका नहीं है। इस तरह के सतही बयान जनता और राज्य की सेहत के लिए ठीक नहीं है। यदि आप यह कह रहे हैं कि 15 प्रतिशत जनता मुख्यधारा में नहीं हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि इस संदर्भ में राज्य की ओर से आपकी क्या भूमिका है।’

नदी, पहाड़, खेत, खनिज और मेहनती लोगों से भरी गिरीडीह की जिंदगी इस विकास के आधुनिक नजरिये के धुएं और खदान में फंसती हुई दिख रही है। जब नवम्बर 2017 के मध्य में दिल्ली धुंध और प्रदूषण बेहाल था और लगभग 15 दिनों तक यह देश की सबसे बड़ी खबर थी तब मैं गिरीडीह के चतरो इलाके में था जहां पिछले 20 सालों से चैबीसों घंटे धुंध और राख का अंधेरा छाया हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ इंसानों की जिंदगी ही नहीं जानवरों और पेड़-पौधों की जिंदगी भी तबाह हो रही है, लेकिन इसे विकास के सूचकांक की तरह देखा जा रहा है।

पारसनाथ की आग

गिरीडीह शहर के एक तरफ पारसनाथ की जंगलों से भरी हुई पहाड़ियां हैं जिसमें धर्म-कर्म और धर्म से जुड़े व्यवसाय का फैलाव तेजी से बढ़ा है। बिहार से आकर बसे चाय की दुकान चलाने वाले विनय मिश्रा बताते हैं, ‘पहले यहां जैन धर्म के तेरह पंथी, बीस पंथी जैसी धार्मिक धारा के धर्मशालाएं थी और पारसनाथ शिखर जी पर मंदिर थे। 1990 के बाद धर्मशालाओं, मंदिरों की बाढ़ आ गई है। पहाड़ के अंदर के गांवों की जमीनों की बड़ी पैमाने पर खरीददारी हुई है। आदिवासी लोगों मजदूर बनते गये हैं। जंगलों की कटाई भी बढ़ गई है। व्यवसाय बढ़ा है लेकिन यहां के लोगों का नुकसान भी हुआ है और हो रहा है। पिछले कुछ सालों से पारसनाथ के इन जंगलों में आग लगने की घटना तेजी से बढ़ी है। जंगल विभाग इसकी जिम्मेदारी मूलतः यहां के निवासियों पर डालता है। 30 अप्रैल 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया का शहर संस्करण लिखता है: ‘पारसनाथ के जंगलों से आयुर्वेदिक बूटियां तेजी से खत्म हो रही हैं।’ डीएफओ एमके सिंह इसकी जिम्मेदारी महुआ बीनने, मवेशी चराने और लकड़ी बीनने वालों पर डाल दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि यह आग पिछले दस सालों में इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है? दूसरा, यह भी कि जिस जंगल पर तीस से अधिक गांव जिंदा है और उसी में रह रहे हैं, वही लोग उसमें आग क्यों लगाएंगे?

पारसनाथ आदिवासी समुदाय के संगठन ‘मरांगबुरू सोउता सूसार बायसी’ के उपाध्यक्ष बुध्धन हेम्राम का कहना है कि ‘हम बहुमूल्य पेड़ों को नष्ट करने वाले दोषियों पर सीधी कार्यवाही करने की बात के अलावा यह भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन और स्थानीय जनता को इस आग लगने की मसले को गंभीरता से विचार करना होगा।’ ‘द टेलीग्राफ’ ने 5 जनवरी 2010 में एक खबर लगाई थी कि ‘झारखंड के जंगल परिक्षेत्र में 172 किमी की वृद्धि हुई है और स्थनीय जनता के प्रयासों से हुआ है।’ इसी रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि ‘यह बढ़ोत्तरी पलामू, गुमला, चतरा, लोहारदंगा, हजारीबाग और गिरीडीह में ग्रामवासियों के प्रयास से हुई है।’ इस सर्वे से यह बात साफ होती है कि जनता का और खासकर आदिवासी समुदाय का वन और पर्यावरण के प्रति वह रुख नहीं है जो प्रशासन और बन कटाई के ठेकेदारों, अवैध कटान करने वालों का होता है। पारसनाथ इलाके के युवाओं ने मिलकर ‘पारसनाथ वन सुरक्षा समिति’ का गठन कर आग बुझाने का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है: ‘‘हम लोगों ने पारसनाथ पहाड़ के चारों तरफ स्थित लगभग पचास गांवों में फरवरी से ही वन के फायदे से संबंधित पर्चा वितरण, पोस्टर चिपकाना व सभी गांवों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सभी गांवों से दो शिक्षित युवाओं की कमेटी में शामिल किया और उनके मोबाइल नम्बर का आदान प्रदान किया। जब गर्मियों में जंगल में आग लगनी शुरू हुई तो जिधर भी कोई ग्रामीण आग लगा देखते, फोन से कमिटि के सदस्यों को सूचित करते थे। (रूपेश कुमार सिंह की ‘जनज्वार’ में छपी रिपोर्ट)।’’

मजदूर संगठन समिति, मधुबन प्रखंड के साथियों ने बताया कि संगठन आग रोकने के लिए खुद भी प्रचार-प्रसार और तकनीक प्रयोग का प्रचार करता है। यहां यह जानना जरूरी है कि पारसनाथ पहाड़ में माओवाद को खत्म करने के अभियान में जुटी सरकार की नीति के तहत पुलिस और सीआरपीएफ की मजबूत घेराबंदी है और चारों ओर उनके कैंप लगे हुए हैं। यह बात भी लोगों के जबान पर है कि आग इन सुरक्षा प्रहरियों की ओर से लगाया जाता है जिससे माओवादी गुरिल्लों का ठहरना मुश्किल हो जाय। इस बात कितनी सच् है, इसे परखने की जरूरत है लेकिन यह रणनीति गुरिल्लों के खिलाफ बहुत से देशों में अपनाया जा चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच न सिर्फ नजरिये का फर्क दिखता है बल्कि पर्यावरण और जनता के बीच के रिश्ते की नासमझी भी दिखती है। धर्म में व्यवसायिकता के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को नजरअंदाज इस आधार पर कर दिया जाता है क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मसला होता है। उत्तराखंड राज्य में धर्म के आधार पर हुए कई सारी आयोजित यात्राओं के चलते पर्यावरण की गंभीर समस्या पैदा हुई थी। इसके परिणामों के संदर्भ में इसे देखने से स्थिति साफ हो सकती है।

पारसनाथ, शिखर जी में 1970 तक वहां तीन कोठियां थीं जो बीसपंथी, तेरहपंथी और श्वेताम्बर जैन मतावलंबियों की कोठियां थीं। 1990 तक इनकी संख्या मत के आधार पर छह हुई। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की प्रतिक्रियावादी राजनीति ने धर्म को शिखर पर पहुंचा दिया। अब यहां 27 से अधिक कोठियां हैं। धर्मशाला के नाम पर होटलों का व्यापार चरम पर है। ‘ट्रस्ट’ के नाम पर करोड़ों की पूंजी आदिवासी और वन की जमीन को हथियाने का मानों अभियान ही चल पड़ा है। धर्म का व्यवसाय इतना बढ़ चुका है कि 2004 में रांची उच्च न्यायालय ने इन कोठियों के आय-व्यय का ब्यौरा रखने के लिए प्रशासन को एक कमेटी गठित करने का प्रावधान किया।

ज्ञात हो कि पारसनाथ, शिखरजी में हर साल लाखों यात्री आते हैं। इतने अधिक यात्रियों के आने का दबाव न सिर्फ स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि दूर के इलाकों की जिंदगी को भी अपने असर में लिया हुआ है। 24 किमी की पहाड़ में परिक्रमा और इन कोठियों, धर्मशालाओं में ठहरने वालों लोगों का कूड़ा, पाखाना, पेशाब का निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। यह गंदगी जंगलों में डंप कर दिया जाता है और मल-मूत्र और अन्य पानी वाले कचड़े को पीरटांड पहाड़ की एक छोटी सी नदी खपेयवेड़ा में गिरा दिया जाता है। यह छोटी से नदी विभिन्न सैकड़ों गांवों से गुजरते हुए जाती है और यही उनके लिए पानी का स्रोत भी होता है। झारखंड सरकार पारसनाथ के पर्यटन विकास के लिए पारसनाथ रेलवे स्टेशन से शिखर जी तक की सीधी रेल सेवा की परियोजना का प्रस्ताव बनाने में लगी हुई लेकिन इस पर्यटन का जो भार यहां के लोगों पर पड़ रहा है उसे ठीक करने की योजना दूर दूर तक नहीं दिख रही है।

पारसनाथ पहाड़ और शिखर जी में डोली ढ़ोकर 30 किमी कठिन पहाड़ की चढ़ाई से लाखों लोगों को धर्म की सैर कराने वाले और इन धर्म की कोठियों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 20 हजार है। इन मजदूरों और आसपास के गांवों के लोगों और यहां तक कि धर्म के यात्रियों के लिए भी पारसनाथ में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। इन कोठियों में धर्मार्थ चलने वाले कुछ चलताऊ किस्म के अस्पताल हैं। यहां मजदूरों को संगठित करने वाला ‘मजदूर संगठन समिति’ ने मजदूरों और गरीबों के लिए पांच बेड वाला मुफ्त इलाज करने वाला ‘श्रमजीवी अस्पताल’ चला रहा है जहां दवाओं का भी पैसा नहीं लिया जाता है।

एमएसएस की भूमिका

गिरीडीह शहर का दूसरा और मुख्य पक्ष उद्योग और खदान है। इसके पहाड़ों के नीचे कोयला, बाक्साइट और माइका जैसे संसाधन भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस बारे में यहां के मूलवासियों को पता नहीं था। झारखंड के प्राचीनम आदिवासी समूह लोहा, कोयला जैसे संसाधनों का प्रयोग अच्छी तरह जानते थे। खेती के विविध तरीके प्रचलन में थे। 1856 तक अंग्रेज यहां से कोयला निकालने के लिए खदान का काम शुरू कर दिये थे। 1936 में यहां कोयला खदान के लिए बकायदा अलग से कंपनी स्थापित किया गया। और, 1956 में सीसीएल यानी केंद्रीय कोयला खदान लिमिटेड भारत सरकार के दायरे में आ गया। भारत के प्रथम दो कोयला खदानों में से एक गिरीडीह के हिस्से में आया। बाक्साईट खदान और माईका उद्योग तेजी से फैला। गिरीडीह शहर का रूप और रंग बदलता गया। कोयला खदान और माईका उद्योग के लिए ओडिशा, बंगाल, बिहार, यूपी सहित विभिन्न इलाकों से मजदूरों का धौड़ा यानी मुहल्ला बसता गया। शहर के भीतर माइका पर काम करने वाली फैक्ट्री और मजदूरों का जमाव बढ़ता गया। 1980-85 तक यह शहर मजदूर और फैक्ट्रीयों से भरा हुआ था। केवल गिरीडीह शहर में उस समय लगभग दो लाख मजदूर थे। आज भी भारत की सबसे पुराना कोयला खदान इस शहर में जिंदा है और अनवरत कोयला निकाला जा रहा है। लेकिन बाद के दिनों में न सिर्फ मजदूर कम होते गये है साथ ही माइका उत्पादन बर्बाद होने के बाद यहां मजदूरों की बसावट भी कम होती गई है। लेकिन गिरीडीह के बाहर इलाकों में 1990 के वैश्वीकरण के साथ ही सैकड़ों की संख्या में स्टील, स्पंज आयरन, केबल व इसी तरह की फैक्टरियां लगी जिनसे विकास के छतरी के नीचे तबाही का मंजर अब भी अदृश्य बना हुआ है।

गिरीडीह के टुंडी, धनबाद रोड पर चतरो, श्रीरामपुर की धुआं और राख उगलती फैक्टरियां हैं जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी का दम घुट रहा है। गिरीडीह से टुंडी रोड पर चतरो की तरफ बढ़ते ही स्पंज आइरन की कंपनियां धुआं और राख उगलती दिखाई देंगी। दिन में अंधेरे का आलम है। 1980 में मोंगिया की स्पंज आइरन की फैक्टरी लगी। 1996-2000 के बीच सबसे अधिक फैक्टरियां खुलीं। 2006 तक आते आते यहां लगभग 60 फैक्टरियां खुल चुकी थीं। यह साम्राज्यावादी वैश्वीकरण का पहला और दूसरा दौर था जिसमें विकास के लिए एक तरफ फैक्टरियों का जमीन लूटने और मजदूरों का शोषण करने की खुल छूट दी गई थी। जनता के प्रतिरोध के प्रति रवैया दुश्मनाना होता जा रहा था। मजदूर और किसान जमीन और मजदूरी हासिल करने के लिए मर रहे थे। इस इलाके में भी पानी का दोहन, प्रदूषण, स्थानीय समुदाय और निवासियों को रोजगार, नदी-नालों को गंदा करने, स्वास्थ्य और मजदूरों का शोषण-उत्पीड़न की पूरी छूट मिली हुई थी और यह आज भी जारी है।

चतरो और श्रीरामपुर के इलाके में काम कर रही फैक्टरियों में ज्यादातर स्पंज आइरन कंपनियां हैं। कुछ सरिया और वायर फैक्टरी हैं। इन कंपनियों के नाम निम्न हैं: मोंगिया स्टील लिमिटेड, सलूजा आयरन एण्ड स्टील पावर लिमिटेड, सत्यम स्टील एण्ड आयरन कंपनी प्रा लिमिटेड, हर्षित पावर एण्ड इस्पात प्रा लिमिटेड, निरंजन मेटालिक्स, अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, बालमुकुंद स्पांज आयरन लिमिटेड, शिवम आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड आदि। पिग आयरन और हार्ड कोक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली कंपनी ‘लाल फेरो एल्वाय कंपनी प्रा लिमिटेड’ के इंडक्शन फर्नेश को कंपनी के भीतर 2009 में लगाने के संदर्भ में इन्वायर्नमेंटल ईम्पैक्ट असेसमेंट’ और इन्वायर्नमेंटल मैंनेजमेंट प्लान’ का जनसुनवाई के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जिसे भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2010 में भेजा गया था। इस रिपोर्ट ने जंगल, फसल, खेत, सामान्य जनजीवन, स्वास्थ्य, जमीनी पानी, नदी और पोखर, स्वास्थ्य और रोजगार आदि पर प्रदूषण के प्रभाव की चर्चा की है। 2013 में उपरोक्त कंपनी के 12000 टन पिग आयरन, 15000 टन हार्ड कोक और 18000 टन इनगाट्स के उत्पादन के संदर्भ में श्रीरामपुर में जनसुनवाई जिला प्रशासन के विविध अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। इस जनसुनवाई में मजदूर यूनियन के एक पदाधिकारी और कुलची के निवासी तुलसी तुरी ने साफ तौर पर कहा कि ‘पिछले समय में हमने बहुत से प्रदर्शनों के बावजूद प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया।’ गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद प्रशासन पदाधिकारियों ने वादा किया कि धुआं और शोर के प्रदूषण को रोक लिया जाएगा। टिकोडीह के राजेन्द्र बायन ने कहा कि ‘यहां के लोग खेती पर निर्भर हैं। इस कंपनी से इसका काफी नुकसान होगा। पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा।’

गांव के लोगों ने इसी सुनवाई के दौरान बताया कि पानी का तल पहले से लगभग 60 फिट नीचे चला गया है। विसवाडीह के राजीव सिन्हा ने बताया कि ‘प्रदूषण की वजह से लोग जमीन बेचकर यहां से जाने के लिए विवश हो रहे हैं। फैक्टरियां 1000 फिट नीचे से पानी खींचकर निकाल रही हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि या तो यहां सिर्फ फैक्टरियां रहें या हम लोगों का प्रदूषण मुक्त जीवन जीने दें।’ यह कंपनी अपनी घोषित नीति पर चले तब भी यह पानी का दोहन 160 एमटी प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। इस कंपनी ने वादा किया वह प्रदूषण को रोकने की पूरी व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, पीने का पानी, रोजगार और लगभग चार एकड़ का ग्रीन क्षेत्र विकसित करेगा। पिग आयरन और हार्डकोक जैसे उत्पादन के दौरान कार्बन के विविध रूपों का गैस और कचड़े का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर होता है। इससे मुख्य हिस्सा हवा में लगातार घुलता रहता है। यह संवेदनशील क्षेत्र के लिए काफी नुकसानदायक होता है।

रिपोर्ट के मुताबिक इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र का दायरा 25 किमी तक का है लेकिन 10 किमी का दायरा सघन रूप में प्रभावित होता है। चतरों, श्रीरामपुर के इलाके में खेती मुख्य है। इस क्षेत्र में उसरी नदी-घाटी क्षेत्र महज पांच-छह किमी के दायरे में आ जाता है। सापेक्षिक रूप से यह क्षेत्र जनसंख्या घनत्व वाला है। जिस समय यहां फैक्टरी के लिए जमीन अधिग्रहण, जनसुनवाई और सरकारी पर्यावरण विभाग से अनुमति हासिल करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं उस समय तक यहां के लोगों का प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन काफी तेज हो चुका था। उपरोक्त जनसुनवाई में किसी ने भी फैक्टरी लगाने के प्रति पक्षधर रवैया अख्तियार नहीं किया था। फिर भी विकास की ऊंची दर हासिल करने की दौड़ में पर्यावरण और लोगों की जिंदगी को कमतर करके देखा गया।

‘द टेलीग्राफ’ के 25 फरवरी 2009 को शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि उस समय 39 फैक्टरियां स्टील और आयरन उत्पादन की थीं और 15 माईका उद्योग से जुड़ी हुई थीं। आयरन, स्टील, माईका फैक्टरियां, कोल खदानों से भरे गिरीडीह में कोई प्रदूषण बोर्ड नहीं है। डाक्टरों के रिपोर्ट के अुनसार क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया, कन्जेक्टिवाइटिस, टीबी, स्क्लेरोसिस जैसी घातक बीमारीयों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। 2008 में वन विभाग और पर्यावरण विभाग से जुड़े अखिलेश शर्मा के नेतृत्व में सर्वेक्षण के दौरान स्वाती स्पांज और आदर्श फ्यूल कंपिनयां प्रदूषण मानक पर खरी नहीं थीं। गिरीडीह वह जगह है जिसकी खूबसूरती से रबिन्द्रनाथ टैगोर अभीभूत थे और उन्होंने इस दूसरा घर बना लिया था। आज भी उनका घर द्वाशिका भवन बचा हुआ है, लेकिन ‘विकास’ की परिभाषा में यह सब मुद्दा नहीं होता।

दो महीने तक लगातार चले ग्रामीणों और जन संगठनों के संगठित विरोध के चलते 2009 की जुलाई के महीने में चतरो, श्रीरामपुर, मोहनपुर व अन्य इलाकों में चार प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने दौरा किया। टीम में शामिल उपअधिक्षक वंदना डादेल ने बताया कि ‘हमने तीन कंपनियों- अतिबीर, वेंकेटेश्वर और बालमुकुंद प्रा लिमिटेड का दौरा किया। स्थानीय निवासियों ने लगातार शिकायतें रखी है कि मोहनपुर में स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने पाया कि इन प्लांटों में से सात यूनिट में ईएसपी नहीं हैं। हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया था कि प्रत्येक ईएसपी को एक दूसरे से जुड़ी व्यवस्था में रखा जाय। लेकिन अतिबीर की दो यूनिटों में ही ईएसपी लगा हुआ था (द टेलीग्राफ, 14 जुलाई 2009)।’

जून 2009 में धनबाद स्थित एनजीओ ग्रीन एण्ड लेवर वेलफेयर की चार सदस्यीय टीम ने चतरो और आसपास के गांव का दौरा किया। एनजीओ के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार अर्जुन सिंह के अनुसार ‘चतरो, महतोडीह, गंगापुर, कलामाझो जामबाद, उदानबाद और अन्य बहुत से गांव स्पांज आयरन की यूनिटों के वजह से चिंताजनक हालात में हैं। इन इलाकों की फैक्टरियां सारे नियम कानूनों को तोड़ रहे हैं। प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग विभाग कार्यवाही करने मंे असफल रहा है।’ उसी समय बना एक और संगठन पूर्वांचल पर्यावरण संघर्ष समिति की 11 सदस्यीय टीम ने मांग किया कि फैक्टरियों में इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपीटेटर यानी ईएसपी जो राख और धुंए को साफ करता है को अनिवार्य किया जाय और बिना पंजीकरण के गांव की जमीनों पर इन कंपनियों ने जो कब्जा किया है उसे वापस किया जाय। इस टीम ने मोहनपुर में प्रस्तावित लाल फेरो एल्वाय कंपनी की पिग, इग्नोट और कोक कंपनी स्थापित करने का भी विरोध किया। लेकिन हालात में थोड़े समय के लिए कुछ असर दिखा फिर स्थिति बद से बदतर होती गई।

तिल-तिल कर मरती जिंदगी

मैं 7 नवम्बर से 9 नवम्बर 2017 तक गिरीडीह शहर, चतरो, श्रीरामपुर, मोहनपुर और पारसनाथ में लोगों से मिला। इस दौरान धान कटाई का समय चल रहा था। ज्यादातर लोग या तो खेतों में थे या काम की खोज में घर गांव से बाहर थे। गिरीडीह जिला क्षेत्र में एक फसल की खेती मुख्य है और यह लगभग पूरी खेती की जमीन का लगभग 60 प्रतिशत है। मात्र डेढ़ प्रतिशत खेती योग्य जमीन पर दो फसल होती है। पिछले कुछ सालों से सब्जी का उत्पादन पर जोर बढ़ा है। पिछले बीस सालों में तीन बार सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई। फैक्टरियों की वजह से पोखरों के पानी का जल्द सूख जाना, छोटे छोटे नालों को कचड़ा बहाने की वजह से पानी का पारम्परिक स्रोत कम होते गये हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जैसी योजना से पानी की समस्या का हल तो दूर इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। पानी का प्रबंधन न होने से गर्मियों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ऐसे में खेती मुख्यतः मौसम पर निर्भर है और एक फसली होना एक नियति की तरह हो गया है। यदि इस खड़ी फसल को प्रदूषण भी खा रहा हो तो यहां के हालात का अनुमान लगा सकते हैं।

इस इलाके में घूमते हुए कुछ गांव के लोगों और फैक्टरी मजदूरों से बात करना संभव हो पाया। महुआटांड़ के गांव के लोगों ने बताया कि चतरो और श्रीरामपुर में जब फैक्टरियां खुल रही थीं तब यहां की फैक्टरियों के मालिकों और प्रशासन ने जमीन पर काबिज होते हुए वादा किया था कि यहां के गांव के लोगों को नौकरी दी जायेगी, स्कूल और अस्पताल खुलेंगे और उचित मुआवजा दिया जायेगा। चतरों में ‘मजदूर संगठन समिति’ का कार्यालय है। इस संगठन के चतरो सचिव कन्हाई पाण्डे बताते हैं कि ‘ये सिर्फ खोखले वादे थे। यहां किसी भी फैक्टरी में स्थाई मजदूर के रूप में नियुक्ति नहीं की गई। ट्रांसपोर्ट, ढुलाई, लदाई, कचरा छंटाई जैसे काम ही स्थानीय लोगों को दिया जाता है। यह सब कैजुअल मजदूरी है। मालिक न्यूनतम मजदूरी भी देना नहीं चाहते। मजदूर संगठन समिति के आंदोलनों से ही मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलना शुरू हुआ। आज भी फैक्टरियों में 70 प्रतिशत मजदूर बाहर के हैं और 30 प्रतिशत स्थानीय हैं। जो बाहरी मजदूर हैं उनके गिरीडीह शहर में अलग थलग लॉज में रखा जाता है। उन्हें अन्य मजदूरों और संपर्कों से काटकर रखा जाता है। स्थानीय मजदूरों को कभी भी काम न होने की शर्त पर गेट से वापस कर दिया जाता है।’

वह बताते हैं कि ‘2007 से गांव के लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। हमारा संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हुआ। आंदोलन लंबे समय तक चला। अधिकारी से लेकर मीडिया तक आया लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। कुछ छह सात साल के प्रयास के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो गांव के लोग निराश हुए और बहुत से लोग गांव छोड़कर जाना भी शुरू कर दिया।’ आज भी न तो चतरो में और न ही श्रीरामपुर में कोई अस्पताल है। गिरीडीह में एक सरकारी अस्पताल है। इन दोनों ही इलाकों को जिसमें सर्वाधिक फैक्टरियां है, चालबाजी के साथ ईएसआई के दायरे से बाहर रखा गया है।

इन फैक्टरियों को कोयला गिरीडीह और झारखंड के खदानों से मिलता है जबकि लौह अयस्क ओडिशा से आता है। पिछले कुछ सालों से जापान अपने यहां लौह अयस्क और कोयले का पहाड़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यहां से खनिजों की खरीददारी कर रह रहा है। इससे लौह अयस्क के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है। फिर भी बैंक से कर्ज, श्रम का भयवाह शोषण, सामाजिक जिम्मेवारियों से मुक्ति और पर्यावरण और मानव जीवन को बर्बाद करने वाली तकनीक के लगातार उपयोग से ये फैक्टरियां न सिर्फ चल रही हैं बल्कि मालिकों का मुनाफा बढ़ा रही हैं। फैक्टरियों में न्यूनतम 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है जिसके बदले उन्हें 250 से 300 रूपये की मजदूरी मिलती है। स्थायी मजदूरों को इसके लिए 500 रूपये मिलता है। यह मजदूरी भी 2004 से लेकर 2006 तक ‘मजदूर संगठन समिति’ के नेतृत्व में लड़ने के बाद मिला।

इस मजदूर यूनियन के महासचिव बच्चा सिंह बताते हैं कि मजदूरों को सिर्फ वहीं पर बोनस मिल सका जहां हमारी यूनियन है। कुल चार फैक्टरियों में ही मजदूरों को बोनस मिल सका है। आज भी मजदूरों को सेफ्टी के लिए जूता, हेल्मेट, चश्मा, वर्दी आदि उपलब्ध नहीं कराया जाता। कुछ समय तक दो फैक्टरियों ने एक महीने के हिसाब से 3 किग्रा चना और दो किग्रा गुड़ मिला, बाद में वह भी बंद हो गया। फैक्टरी के भट्ठी पर काम करना सबसे अधिक जोखिम का काम होता है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। चतरो से सटा हुआ एक गांव महुआटांड़ के रहने वाले एक मजदूर चंदन टुडु बताते हैं कि ‘फैक्टरी का कचरा एक ट्रक भरने में, लगभग 50-55 टन के एवज में कुल 600 रूपये मिलते हैं और इसमें कुल चार मजदूरों को लगना होता है। यानी लगभग 150 रूपये प्रति मजदूर। यह काम भी अधिक नहीं मिलता।’

पांडे बताते हैं कि ‘पहले दुर्घटना होने पर फैक्टरी मालिक घायल या मृत मजदूर को सड़क पर या जंगलों में फेंक आते थे।’ मजदूर बताते हैं कि इस तरह की अपराधिक कृत्य के सहयोग में पुलिस भी शामिल रही है। लेकिन बाद के समय में गांव के लोगों और मजदूरों ने एकताबद्ध होकर मालिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मजदूरों ने बताया कि 2009 में अतिबीर फैक्टरी में एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के सहयोग से उसका अंतिम दाह संस्कार की तैयारी भी कर ली गई थी। लेकिन मजदूरों ने उन्हें पकड़ लिया और न्याय की लड़ाई में परिवार के लिए कुछ मुआवजा दिला सका। आज इस इलाके में फैक्टरियों का उत्पादन बढ़ा है, नई तकनीक आई है लेकिन धुआं और राख उगलते इन फैक्टरियों में बीसियों साल पुरानी उस तकनीक प्रयोग अब भी नहीं हो रहा है जिससे यहां के गांवों और पहाड़ों को राहत मिल सके। इस इलाके में एक समय में 20 से 25 हजार मजदूर काम करते थे लेकिन अब यह संख्या सिर्फ 10 हजार के आसपास रह गई। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी पहले से भी कम हो गई है। स्थानीय लोग मजबूर होकर काम के लिए बाहर जा रहे हैं।

इन फैक्टरियों ने पानी के स्रोत के लिए जमीन के नीचे के पानी का दोहन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। लगभग 25 सालों में इन फैक्टरियों ने इस कदर पानी को खींच निकाला है कि आसपास के 20 किमी के दायरे में पानी हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। फुलची गांव के तुलसी तुरी बताते हैं कि ‘तालाब गर्मी के आने के पहले ही सूख जाते हैं। चापाकल के लिए बहुत गहरे 100 फिट पाइप डालना होता है। तब भी गर्मी के महीने में पानी नहीं आता जबकि पहले 20 से 25 फिट गहरे पानी मिल जाता था। कपड़ा धोने, नहाने के लिए कई किमी दूर उसरी नदी पर जाना होता है। पीने के पानी के लिए काफी दूर जाना होता है।’

इन फैक्टरियों ने यहां सिर्फ जीवन का स्रोत ही नहीं सुखाया है बल्कि यहां की जमीनों की लूट भी किया है। मोंगिया की स्पांज आयरना कंपनी ने लालपुर नदी को एक काले बहते नाले में बदल दिया है। इस नदी के किनारे के श्मशान घाट और उससे सटी 22 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया। इसी तरह एक और फैक्टरी मालिक ने इसी इलाके में गोचर जमीन का 20 एकड़ कब्जा कर लिया। श्मशान घाट के पुजारी भुवनेश्वर राणा बताते हैं कि श्मशान की पूरी जमीन को कब्जा कर उसे फैक्टरी के गैराज में बदल दिया गया है और अब सिर्फ मंदिर के लिए एक छोटी सी जगह ही बच गई है। भुवनेश्वर राणा को श्मशान की जमीन हासिल करने के एवज में पांच पर जेल हो चुकी है और पुलिस और गुंडो की पिटाई अलग से है लेकिन अब भी अपनी ही जमीन से वे बेदखल हैं। फैक्टरी मजदूरों के लिए जवाहर लाल नेहरू पार्क बनाया गया लेकिन अब यह भी मुन्नालाल नामक जमीन माफिया के कब्जे में है। यह पार्क जिला कारागार से सटा हुआ है। झिरिया गांव के राजेन्द्र काल बताते हैं कि ‘इस इलाके की गैरमजरूआ जमीन का 75 प्रतिशत इन फैक्टरियों और भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है।’ गंगापुर गांव के कालीचरन सोरेन बताते हैं कि ‘1994-95 की बात है, दलालों के माध्यम से जमीनों की लूट हुई। 15000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन लिया गया और वादा किया गया कि स्कूल और अस्पताल खुलेंगे। रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।’

धुआं और राख भरे दिन और रात कटते कटते आज वहां के लोग 20 साल से ऊपर की जिंदगी गुजार चुके हैं। पेड़, जंगल, पौधे, बाहर टंगे कपड़े, … सब कुछ काला है। जानवरों के रंग बदरंग दिखते हैं। घर के छतें काली हैं। यहां काम करने वाले लोग कालिख से पुते होते हैं। बरसात के दिनों में कई दिनों तक सिर्फ काला पानी बहता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जानवर क्या खाते होंगे और उनकी दशा क्या होगी! लोग बताते हैं कि जानवरों को अक्सर गलाघोंटू रोग होता है और मर जाते हैं। सब्जी उगाना मुश्किल हो चुका है। साल भर में एक ही फसल होती है। इसका उत्पाद भी आधा हो चुका है। यहां के गांव में, इन गांवों की जनसंख्या 200 से 300 तक होती है, में पांच से सात टीबी के मरीज हैं, और इससे मौत की संख्या भी बढ़ रही है। अब महुआटांड़ गांव में दो ऐसे बच्चों का जन्म हुआ है जिसमें से एक की आंख की बनावट ही नहीं है और दूसरे की जीभ नहीं है। इसी तरह गंगापुर गांव में एक बच्चे का जन्म से एक हाथ नहीं है जबकि दूसरे बच्चे का पैर टेढ़ा-मेढ़ा है। इन बच्चों के जन्म के बाद से इस इलाके के लोगों में दहशत और गुस्सा बढ़ गया है। महुआटांड गांव के लोगों ने इस प्रदूषण को रोकने के लिए 2009 में हुए विधानसभा चुनाव का वोट बहिष्कार किया। इस बात का प्रचार होने के बावजूद इस संदर्भ में आगे किसी ने भी कार्यवाही नहीं की।

‘मजदूर संगठन समिति’ अकेले किसानों, मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों के लिए काम कर रही है। इस संगठन का एक कार्यालय चतरों में ही खुला हुआ है जहां सबसे अधिक प्रदूषण है। इस इलाके में यह संगठन 2002 से सक्रिय हुआ। गांव के मजदूर और आदिवासियों पर जमींदारों का कब्जा इस कदर था कि उन्हें उनकी जमीनों पर गुलामों जैसा काम करना पड़ता था। ‘मजदूर संगठन समिति’ के संघर्ष से उन्हें कुछ मजदूरी हासिल होना शुरू हुई। 2010 तक आते आते इस संगठन ने फैक्टरियों में मजदूरों के शोषण उत्पीड़न के खिलाफ गोलबंदी की और न्यूनतम मजदूरी, बोनस और मुआवजा की लड़ाई लड़ी। फैक्टरी मालिकों की गुंडागर्दी पर रोकथाम लगी। 2010-2013 के बीच ‘मजदूर संगठन समिति’ और अन्य संगठनों के नेतृत्व में गिरीडीह जिला प्रशासन, राज्यपाल, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि को ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन किया गया लेकिन आज भी यहां के लोग ‘ऊपर’ से होने वाली कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया के लोग भी आये लेकिन अब भी यहां की आवाज अनसुनी ही है।

आज जब दिल्ली का प्रदूषण राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है, कुल मौतों की 30 प्रतिशत जिम्मेवारी प्रदूषण के हिस्से आया है और सर्वोच्च न्यायालय 2008 के पर्यावरण के मानकों पर पुनर्विचार करने के लिए नई कमेटी कठित करने का आदेश दे चुका है, तब निश्चय ही यह जिम्मेदारी बनती है गिरीडीह और ऐसे ही शहर, गांव के लोगों को जिंदा रहने के अधिकार पर बात हो, मौत का साया बने धुंध, धूल, धुआं, कचरा फेंक रही फैक्टरियों पर अंकुश लगाया जाय और जरूरत हो तो उसे बंद किया जाय।