रवीश कुमार

जब भी चुनाव आता है, डॉ प्रणॉय रॉय चुनाव पढ़ने निकल जाते हैं। वे चुनाव कवर करने नहीं जाते हैं। चुनाव पढ़ने जाते हैं। कई साल से उन्हें चुनावों के वक्त दिल्ली से जाते और जगह-जगह से घूम कर लौटते देखता रहा हूं। अक्सर सोचता हूं कि उनके भीतर कितने चुनाव होंगे। वो चुनावों पर कब किताब लिखेंगे। वे अपने भीतर इतने चुनावों को कैसे रख पाते होंगे। हम लोग कहीं घूम कर आते हैं तो चौराहे पर भी जो मिलता है, उसे बताने लगते हैं। मगर डॉ रॉय उस छात्र की तरह चुप रह जाते हैं जो घंटों पढ़ने के बाद लाइब्रेरी से सर झुकाए घर की तरफ चला जा रहा हो।

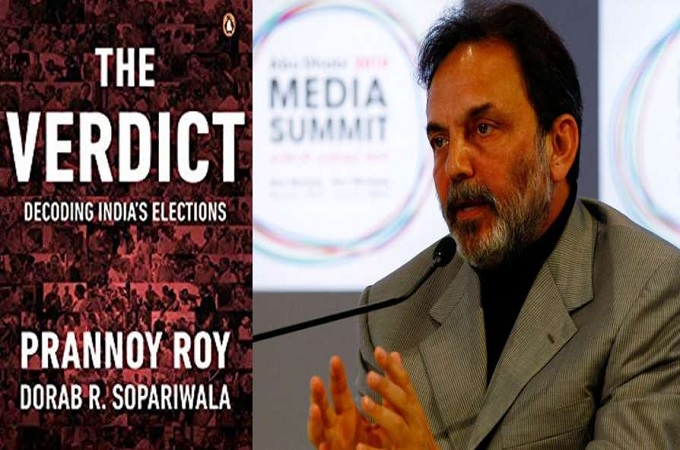

डॉ रॉय टीवी पर भी कम बोलते हैं। अपनी जानकारी को थोपते नहीं। न्यूज़ रूम में हम रिपोर्टरों के सामने शेखी बघारने में अपने ज्ञान का इस्तमाल नहीं करते। बल्कि हमसे सुनकर चुप हो जाते हैं। वैसे तो बहुत कम बातें होती हैं मगर आराम से हम लोग उनकी बातों को काट कर निकल जाते हैं। वे ये अहसास भी नहीं दिलाते कि बच्चू हम तुम्हारे उस्ताद हैं। जिस तरह से वे बाहर जनता की बात सुनकर आते हैं, उसी तरह न्यूज़ रूम के भीतर भी हम लोगों को सुनकर चले जाते हैं। लंबे समय तक धीरज से सुनने वाले विद्यार्थी ने चुनाव पर किताब लिखी है। नाम भी उनकी आदत के अनुसार बेहद संक्षिप्त है-The Verdict

इस किताब में उनका अनुभव है। उनका शोध है। उनके साथ एक और नाम है,दोराब सोपारीवाला। दोराब सुनते हैं और बोलते भी हैं। जो पूछ देगा उसे समझाने लगते हैं। डॉ रॉय दिल्ली लौट कर कमरे में बंद हो जाते हैं। उनके कमरे में एक ब्लैक बोर्ड है, जिस पर मास्टर की तरह लिखने लगते हैं। किसी और को पढ़ान के लिए नहीं बल्कि ख़ुद को समझाने और बताने के लिए।

2014 के चुनाव में वाराणसी के पास भरी गरमी में डॉ रॉय को देखा था। गमछा लपेटे, घूप में लोगों के बीच रमे हुए, जमे हुए। हम दोनों थोड़ी देर के लिए मिले। हाय हलो हुआ मगर फिर अपने अपने काम में अपने-अपने रास्ते चले गए। मैं आगे जाकर थोड़ी देर उन्हें देखता रहा। ये एन डी टी वी में हो सकता है कि आपके संस्थापक फिल्ड में रिपोर्ट कर रहे हों, आप देखकर निकल जाएं। एक दूसरे के काम में किसी का बड़ा होना रुकावट पैदा नहीं करता।

वाराणसी के आस-पास जलती धूप में भोजपुरी भाषी लोगों के साथ बतियाते हुए उन्हें देखकर लगा कि वे लोगों की ज़ुबान समझ भी रहे हैं या नहीं। ज़ाहिर है भाषा से नहीं, भाव से समझ रहे थे। वे अपनी राय लोगों से सुनने नहीं जाते हैं। बल्कि लोगों की राय जानने जाते हैं। चुनावों के बहाने उन्होंने भारत को कई बार देखा है। हर चुनाव में वे एक नए विद्यार्थी की तरह बस्ता लेकर तैयार हो पड़ते हैं। पिछले चुनाव की जानकारी का अहंकार उनमें नहीं होता। तभी कहा कि चुनाव के विद्यार्थी की किताब आई है।

भारत में चुनावों के विश्लेषण की परंपरा की बुनियाद डालने के बाद भी मैं डॉ प्रणॉय रॉय और दोराब सोपारीवाला को चुनावों का उस्ताद नहीं कहता। क्योंकि दोनों उस्ताद कभी विद्यार्थी से ऊपर नहीं उठ सके। पढ़ने से उनका मन नहीं भरा है।। उनकी किताब पेंग्विन ने छापी है और कीमत है 599 रुपये। अंग्रेज़ी में है और हर जगह उपलब्ध है। इंटरनेट पर अमेजॉन और फ्लिप कार्ट पर है।

यह किताब उनके शोध और अनुभवों के लिए तो पढ़िए ही, उनकी भाषा के लिए भी पढ़ें। डॉ रॉय जब न्यूज़ रूम में बैठते थे, एडिट करते थे तो अपनी भाषा की अलग छाप छोड़ते थे। कितना भी जटिल लिख कर ले जाइये, काट पीट कर सरल कर देते थे। विजुअल के हिसाब से विजुअल के पीछे कर देते थे। इससे एक एंकर के तौर पर उन्हें चीख कर बताना नहीं होता था। टीवी की तस्वीरें खुद बोल देती थी. उनके पीछे डॉ रॉय हल्के से बोल देते थे। आज उनके शागिर्दों ने अलग- अलग चैनलों में जाकर बोलने की यह परंपरा ही ध्वस्त कर दी। वे विजुअल और भाषा के दुश्मन बन गए।

डॉ रॉय की अंग्रेज़ी बेहद साधारण है। उनके वाक्य बेहद छोटे होते हैं। भाषा को कैसे सरल और संपन्न बनाया जा सकता है, इसका उदाहरण आपको इनकी किताब में मिलेगा। जिस शख्स ने भारत में अंग्रेज़ी में टीवी पत्रकारिता की बुनियाद डाली, उसकी भाषा कैसी है, उसकी अंग्रेज़ी कैसी है। यह जानने का शानदार मौक़ा है। मेरा मानना है कि डॉ रॉय की अंग्रेज़ी ‘अंग्रेज़ी’ नहीं है। मतलब उसमें अंग्रेज़ी का अहंकार नहीं है।

अभी प्राइम टाइम की तैयारी में सर खपाए बैठा था कि मेज़ पर उनकी किताब आ गई।अब डॉ रॉय दो चार दिनों की छुट्टी भी दिलवा दें ताकि इस किताब को पूरा पढ़ूँ और इसकी समीक्षा लिखें !