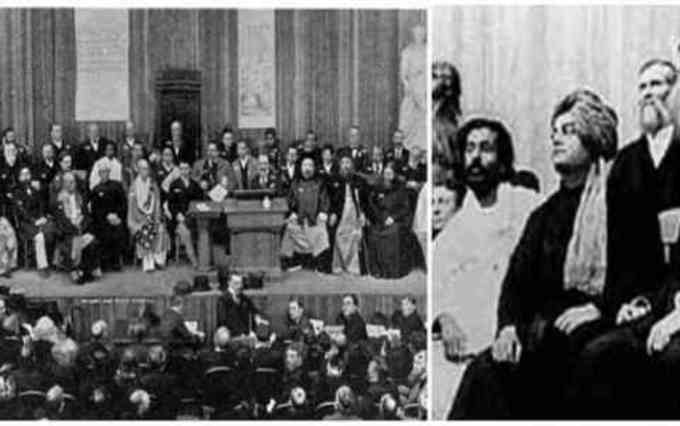

जिस स्विडनबॉर्जियन चर्च की पहल पर 11 सितम्बर 1893 को दुनिया की एकमात्र धर्म संसद आयोजित हुई थी, वह खुद तो कहीं बह-बिला गया लेकिन दक्षिण एशिया में इस आयोजन के दो अवशेष लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। इनमें एक हैं हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनकी मेहरबानी से हिंदुओं के पास आज भी वैश्विक मंचों से धर्म और अध्यात्म के नाम पर बोलने के लिए कुछ बचा हुआ है। और दूसरे श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल, जिन्हें दक्षिण एशिया में, खासकर भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है।

ऊपर आए तीनों नामों की एक खासियत यह भी है कि वे अपने-अपने यहां आउटकास्ट थे। मुख्यधारा से बाहर की कुछ-कुछ सन्देहास्पद सी चीज। स्विडनबॉर्जियन चर्च सपनों में ईसा मसीह से बात करने वाले लोगों द्वारा खड़ा किया हुआ था और उसका मकसद थियोसॉफिकल (थियोलॉजिकल यानी धर्मशास्त्रीय और फिलसॉफिकल यानी दार्शनिक को मिलाकर बनाया गया शब्द) सोसायटी जैसे संदिग्ध, विवादास्पद और किनारे पड़े नव-ईसाई पंथ को न सिर्फ ईसाइयत बल्कि पूरी दुनिया की धार्मिक मुख्यधारा बनाना था।

भारी बेचैनी और अकेलेपन से घिरे 29 साल के संन्यासी विवेकानंद इस आयोजन में शामिल होना चाहते थे लेकिन तत्कालीन हिन्दू धर्म की प्रभावी धाराएं उन्हें कायस्थ और पांथिक बताकर इसके प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुकी थीं। ऐसे में 1892 में तमिलनाडु की रामनाड रियासत के मात्र 20 वर्ष आयु के पिछड़ी थेवर बिरादरी वाले राजा भास्कर सेतुपति ने विवेकानंद की अमेरिका तक की लंबी और खर्चीली समुद्री यात्रा को स्पॉन्सर करने का फैसला किया।

भास्कर सेतुपति असल में कोई राजा भी नहीं, दक्षिणी तमिलनाडु के रामेश्वरम क्षेत्र के जमींदार थे, जो तब रामनाड कहलाता था। उधर मन्नार की खाड़ी के दूसरी तरफ थियोसॉफिकल सोसायटी की संस्थापिका रूसी-जर्मन महिला मैडम ब्लावत्स्की की आलोचना के प्रभाव में ईसाइयत छोड़कर बौद्ध धर्म में लौटे और डेविड से धर्मपाल बने, विवेकानंद से मात्र एक साल छोटे श्रीलंकाई युवक अनागारिक को धर्म संसद में भेजने के लिए कई व्यक्तियों और संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका में बिल्कुल अलग-अलग पृष्ठभूमि के इन दोनों युवाओं की पटरी आध्यात्मिकता को लेकर खूब बैठी और हमेशा बैठी रही।

असल में धर्म संसद का आयोजन धर्मों की मूल प्रकृति के ही खिलाफ जाता था। हर धर्म के शुरुआती दौर को छोड़ दें तो समय बीतने के साथ इस शब्द का व्यावहारिक अर्थ हर जगह सामुदायिक पहचान से ही जुड़ता गया है। लेकिन इस आयोजन का उद्देश्य सभी धर्मों के बीच की बुनियादी एकता का संधान करने का था। यही कारण है कि यह संसद अकेली, न भूतो न भविष्यत आयोजन बन कर रह गई। हालांकि उस समय इसको विज्ञान, धर्म और दर्शन के आपसी समायोजन के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया था और अगले दो दशकों तक दुनिया पर इसका काफी प्रभाव भी देखा गया।

अपने यहां थियोसॉफिकल पृष्ठभूमि वाली श्रीमती एनी बेसेंट की राजनीति और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाओं से हम सभी परिचित हैं। यह आंदोलन और इससे निकले लोग आधुनिक पश्चिमी सभ्यता में स्वप्न युग (1878-1914) की देन कहे जा सकते हैं। इनके पहले या बाद यूरोप-अमेरिका में ऐसी कोई चीज नहीं देखी गई। उस खास दौर में ही धर्म-दर्शन का ऐसा उदात्त उभार क्यों संभव हुआ? इसका मुख्य कारण सम्भवतः इन साढ़े तीन दशकों में यूरोप में कोई बड़ा युद्ध न होना है (1878 वाला युद्ध भी रूस और तुर्की के बीच यूरोप के ठेठ पूर्वी किनारे पर ही हुआ था।)

आप चाहें तो इस दौर की एक झलक आपको टाइटैनिक फिल्म में देखने को मिल सकती है। श्वेत सामंती कुलीनता की एक ऐसी किस्म, जिसमें नकचढ़ापन तो था, लेकिन उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, भिन्न मानवजातियों और उपेक्षित विचारों को इज्जत देने का एक गहरा बोध भी था। इस दौर ने टॉल्स्टॉय और एमिल जोला ही नहीं, गांधी और टैगोर भी पैदा किए। बहरहाल, प्रथम विश्वयुद्ध और रूसी सर्वहारा क्रांति ने उस स्वप्न युग, उसके विचारों और धर्म संसद जैसी उसकी सम्भावनामय संस्थाओं को चकनाचूर कर दिया। भारत में विवेकानंद की स्मृति के रूप में उसके अवशेष अभी जिंदा हैं, हालांकि अक्सर दुष्ट लोग अपने स्वार्थ में ही इसे भुना रहे हैं।

चंद्रभूषण वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह लेख उनके फेसबुक पेज से साभार लिया गया है।