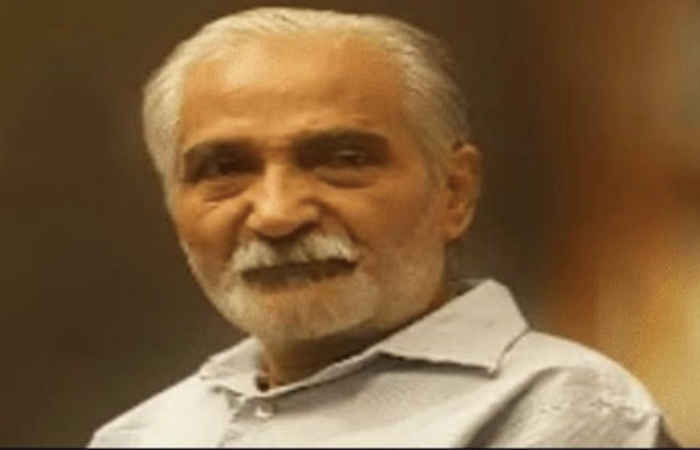

पुष्परंजन

शोक गीत में समालोचना का निषेध होता है. ख़ुसूसन हिंदी पट्टी में. हिंदी का अपना संस्कार है. यूरोप समेत नॉर्डिक देशों में, दिवंगत की अच्छाई–बुराई का हिसाब शोक संदेशों में दरपेश हो जाता है. बेहिचक. बिना–लाग लपेट के. अजय उपाध्याय गंभीर रूप से बीमार थे. मल्टीपल फिज़िकल डिसऑर्डर का जो शिकार होता है, उसका देर–सवेर जाना लगभग तय मानिये. कुछ अखबारों की हेडलाइन थी– “प्रसिद्ध पत्रकार अजय उपाध्याय का आदरपूर्वक अंतिम संस्कार.” अब कोई ये बताये, सामान्य अवस्था में अंतिम संस्कार ‘अनादरपूर्वक‘ भी होता है क्या?

1990 वाले दशक में दैनिक जागरण से शनासा यह शख़्सियत, मेरे लिए मिस्ट्री मैन ही रहा. हम माया और ऑब्ज़र्बर के दफ़्तर में भी “कभी यक–ब–यक तवज्जो ,कभी दफ़अतन तग़ाफ़ुल” मिलते रहे. फ़िर कुछ और संस्थानों में योगदान देने के बाद, अजय उपाध्याय दैनिक हिंदुस्तान आये. 2001अक्टूबर में मुझे जर्मनी, ‘डॉयचेवेले‘, बतौर संपादक ज्वाइन करना था. अजय उपाध्याय ने मेरा इस्तीफा कुबूल किया. और मैँ अपनी मंज़िल की ओर.

अजय उपाध्याय क़िस्मत के सांड थे, यह दैनिक आज में उनके साथी रहे सत्यप्रकाश असीम भी स्वीकारते थे. 1984-85 के दौर में असीम जी ने पटना आज में रहते मेरी रिपोर्ताज और आलेखों को बेपरवाह– बेधड़क छापा था. दिल्ली आने के बाद आईएनएस बिल्डिंग में जब अजय उपाध्याय का ज़िक्र होता, असीम जी ” अजयवा” ही बोलते थे. बिहार–यूपी में हम फ़ितरतन नाम के साथ “वा” अथवा “या” ज़रूर जोड़ते हैं. सत्यप्रकाश असीम की दोस्ताने गुफ़्तगू में औपचारिकता नहीं हुआ करती थी. लिखने में भी सत्यप्रकाश असीम का जोड़ नहीं था, जिसे दिल्ली आने के बाद उन्होंने लगभग त्याग दिया था.

अजय उपाध्याय हिंदुस्तान तब आये, जब यह अख़बार विस्तार के दौर से गुज़र रहा था. यूनियन का दबाव कमज़ोर हो चुका था, संपादक को वो छूट मिल चुकी थी, कि वह अपनी मर्ज़ी से अख़बार चलाये. आज जिस मल्टीएडीशन दैनिक हिंदुस्तान को हम देख रहे हैं, उसका विज़न डॉक्यूमेंट आलोक मेहता जैसे संपादक का दिया हुआ था, जिसपर अमल अजय उपाध्याय को करना था.

इसमें कोई दो राय नहीं, अजय उपाध्याय टेक्नोक्रेट थे. ख़ूब पढ़ते थे. मृदुभाषी थे. मैनेजमेंट के पसंदीदा अच्छे मैनेजर थे. प्रोजेक्ट इम्लीमेन्ट भी देर–सवेर करवाते थे. लेकिन, वो बहुत बारीक़ी से अपने विरोधियों के “काम” भी लगाते थे, इसे शायद उनके शैदाई स्वीकार न करें.

पीठ पीछे अजय उपाध्याय के बारे में हिंदुस्तान में फ़िकराकशी होती थी– ‘मसि–कागद छूयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ॥‘ अर्थात, “मैंने न तो कभी कागज़ को छुआ है, न कभी कलम हाथ में लेकर कुछ लिखा है.” क्यों आख़िर? इसलिए कि ज्ञान देने में उनकी अधिक दिलचस्पी थी. सूचनाओं का भंडार था उनके पास. लेकिन, लिखने से परहेज़ था. दैनिक जागरण से लेकर हिन्दुतान तक अजय उपाध्याय के केवल पांच ऐसे आलेख, या रिपोर्ताज़ कोई बता दे, जिसे याद किया जाये. उनके चाहनेवालों की स्मृतियों को आप भी पढ़ें, किसी ने भी अजय उपाध्याय के लेखन पर चर्चा नहीं की.

जेएनयू की लाइब्रेरी में हमारे एक से एक पढ़ाकू साथी हुआ करते थे, लेकिन जब कुछ बाहर नहीं दीखता था, तब हम सब यही बोला करते थे, ” ये केवल इनपुट वाला प्राणी है, इसका आउटपुट ज़ीरो है.” हिंदी में कमलेश्वर, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, मनोहर श्याम जोशी, उदयन शर्मा, एसपी सिंह जैसे सम्पादकों ने जीवन के आख़िरी क्षण ‘इनपुट‘ के साथ ‘आउटपुट‘ भी दिया था. अर्थात, इन लोगों ने जितना अध्ययन किया, उससे कमतर लिखा भी नहीं.

दिवंगत व्यक्ति अपने दोस्तों–रिश्तेदारों की यादों का हिस्सा होता है. लेकिन, किसी संपादक को उसका पाठक सदियों तक क्यों याद करता है? एक पत्रकार या संपादक अपने पाठकों की वजह से कालजयी होता है, न कि उनसे, जो उसके हम प्याला–हम निवाला रहे हैं.

अच्छी बात यह रही, कि अजय उपाध्याय 90 के दशक के बाद कभी आर्थिक रूप से अभावग्रस्त नहीं रहे. दिल्ली में मकान वो नौकरी की तरह बदलते रहे. यह उनकी अपनी चॉइस थी. कुछ साल मेरे अपार्टमेंट में भी किरायेदार रहे. 2007 में जर्मनी से लौटकर जब मैं पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित पवित्रा अपार्टमेंट में रहने आया, हमारी मुख़्तसर मुलाक़ातें होती रहतीं. मैंने अपनी पार्किंग भी उन्हें दे रखी थी.

अजय उपाध्याय जैसे मृदुभाषी–पढ़ाकू साथी का जाना निश्चित रूप से दुखद है. जाने की यह उम्र नहीं थी. हिंदी पत्रकारिता में पढ़ने वाले सम्पादकों की पीढ़ी समाप्ति की ओर है, इस वजह से भी अजय उपाध्याय याद आते रहेंगे. मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद. पार्किंग का पैसा लेना बाक़ी रह गया है.

(वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन की फ़ेसबुक दीवार से साभार।)