‘बुल्ला की जाणा मैं कौन?’ अकेले में शून्य को थैया-थैया नाच दिखाकर थक गए फकीर बुल्लेशाह ने कोई तीन सदी पहले किसी दिन यह सवाल खुद से ही पूछा होगा। लेकिन बात पुरानी है। योगवाशिष्ठ में ठीक यही सवाल राम अपने गुरु वशिष्ठ से करते हैं। किसी अंधियारी रात में वह गुरु के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। भीतर से गुरु पूछते हैं- कौन? राम बाहर से बोलते हैं- ‘यही तो जानने आया हूं कि मैं हूं कौन?’

यह कोई संयोग नहीं है कि इक्कीसवीं सदी में जाति, धर्म, सभ्यता, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता आदि जैसे पहचान से जुड़े सवालों से खदबदा रहा दक्षिण एशिया कभी नुसरत फतेह अली खां, कभी वडाली बंधुओं, कभी रब्बी शेरगिल तो कभी ए. आर. रहमान के सुरों पर सवार बुल्लेशाह की रचनाओं में सुकून पा रहा है। बाबा का जीवनकाल 1680 से 1757 के बीच माना जाता है। वही दौर, जिसकी पहचान औरंगजेब की मजहबी तानाशाही और गुरु गोविंद सिंह की बगावत से जुड़ी है।

नवें गुरु तेग बहादुर के दिल्ली तख्त के सीधे निशाने पर होने के बावजूद इस फकीर ने उन्हें खुलेआम ग़ाज़ी (धर्मयोद्धा) करार दिया था। ऐसा योद्धा, जो धर्म के लिए लड़ता है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। हिंसा-रक्तपात से भरे उस युग को ध्यान में रखें तो बाबा बुल्लेशाह की इस क़ाफ़ी (सूफी छंद) का अलग अर्थ निकलता है- ‘वाह-वाह माटी दी गुलजार। माटी घोड़ा, माटी जोड़ा माटी दा असवार। माटी माटी नूं दौड़ावे, माटी दी खड़कार। माटी माटी नूं मारन लागी, माटी दे हथियार…।’ मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का जोड़ा, मिट्टी का ही सवार। मिट्टी मिट्टी को दौड़ावे, मिट्टी की खड़कार। मिट्टी मिट्टी को मार रही है, मिट्टी के हथियार…वाह-वाह मिट्टी की गुलजार।

बुल्लेशाह सूफी पंथ के कादरी सिलसिले से संबंध रखते थे, जो उस समय इस्लामी कट्टरपंथ के अग्रदूत के रूप में सक्रिय सरहिंदी तहरीक के मुकाबले उदार इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता था। जहांगीर के बाद मुगल सल्तनत का सुसंस्कृत वारिस दारा शिकोह खुद को कादरी सिलसिले के बहुत करीब पाता था। दिल्ली पर जबतक उसका प्रभाव रहा, पंजाब में उदार और सहिष्णु इस्लाम की धारा बहती रही।

लेकिन यह क्रम बाबा बुल्लेशाह की पैदाइश के ठीक तेरह साल पहले औरंगजेब के हाथों दारा शिकोह की पराजय के साथ टूट गया और कादरी सिलसिला अचानक उस समय की सरकारों की नजर में धर्मद्रोह और बगावत के अड्डे की तरह जाना जाने लगा। बुल्लेशाह की कविता में कट्टरपंथ और शाही रौब-दाब को लेकर हिकारत एक हद तक उनके इस धार्मिक पंथ से भी प्रभावित है। हालांकि कवि की चेतना हमेशा सामूहिक से ज्यादा निजी ही हुआ करती है।

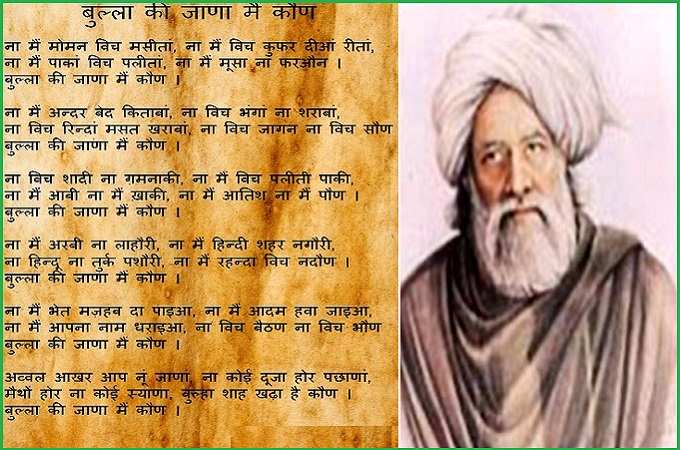

‘बुल्ला की जाणा मैं कौन’ को ही गौर से सुनें तो फकीर बुल्लेशाह की विराट चेतना और उनके क्रांतिकारी अध्यात्म की सरहद छू सकते हैं। ‘ना मैं मोमिन विच्च मसीतां, ना मैं विच्च कुफर दिआं रीतां। ना मैं पाकां विच्च पलीतां, ना मैं मूसा ना फिरऔन। ना मैं अंदर बेद किताबां, ना विच भंगां होर शराबां। ना विच रिंदां मस्त खराबां, ना विच जागन ना विच सौन।… अव्वल आखर आप नूं जाना, ना कोई दूजा होर पिछाना। मैथों होर न कोई सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन।’

(न तो मस्जिद में रमने वाला मोमिन हूं, न कुफ्र की रीत से कोई लेना-देना है। न पवित्र लोगों के बीच गंदा हूं, न मूसा हूं, न फराओ। न वेद और दूसरी किताबों में हूं, न भांग और शराबों में। न मस्त शराबियों के बीच खराब हुआ पड़ा हूं, न जागने वालों में हूं, न सोने वालों में। … प्रारंभ और अंत मैं खुद को ही जानता हूं। किसी और की मुझे पहचान नहीं है। मुझसे सयाना कोई और नहीं। बुल्लेशाह, तेरी शक्ल में ये कौन खड़ा है?)

बुल्लेशाह के बारे में किस्सा है कि एक बार रमजान के महीने में वह अपने डेरे में बैठे बंदगी कर रहे थे और उनके चेले बाहर ड्योढ़ी पर पैर लटकाए गाजर खा रहे थे। कुछ रोजादार मुसलमान उधर से गुजरे और फकीर के डेरे पर लोगों को रोजे की परवाह न करते देख नाराज हो गए। पूछा- तुम लोग मुसलमान नहीं हो क्या? जवाब हां में मिला तो उनकी कुटाई कर दी। फिर उन्हें लगा कि कुछ सेवा उस उस्ताद की भी की जानी चाहिए, जिसके शागिर्द ऐसे हैं।

भीतर जाकर पूछा- ‘अरे तू कौन है बाबेया? हिंदू या मुसलमान?’ बुल्लेशाह ने बाजू ऊपर करके एं-वें हाथ हिला दिए। मोमिनों को लगा, पागल है। बाद में चेलों ने पूछा, बाबा हमें तो बड़ी मार पड़ी, तुम बच कैसे गए? उन्होंने कहा, तुमसे कुछ पूछा था? वे बोले, मजहब पूछा था, मुसलमान बताया तो मारने लगे। बुल्लेशाह ने कहा- ‘बेटा, कुछ बने हो, तभी मार खाई है। हम कुछ नहीं बने तो बच गए।’

सूफी संतों की आम छवि पढ़ाई-लिखाई को घंट पर मारने वाले मस्त-मलंगों की ही हुआ करती आई है। लेकिन इस छवि से उलट बाबा बुल्लेशाह को लोग अपने समय के एक कुलीन परिवार से आए हुए काफी पढ़े-लिखे व्यक्ति के रूप में जानते थे। उनकी मानसिक गति गांधी की तरह ज्ञान से भावना की ओर, पढ़े से अपढ़ होने की ओर, तर्क्य से अतर्क्य की ओर बढ़ने की थी। ऐसा सुयोग संसार में कुछेक विरले बौद्धिकों को ही हासिल हो पाता है। और जिन्हें होता भी है, उनमें से गिने-चुने ही इससे उपजी ऐंठ से बच पाते हैं।

बुल्लेशाह की क़ाफ़ियां सुनने में तो अच्छी लगती ही हैं लेकिन उन्हें पढ़ने का एक अलग आनंद है। एक अर्से से ये देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। इन्हें पढ़ने के लिए आप में सिर्फ पंजाबी जुबान की कामचलाऊ समझ होनी चाहिए, और धार्मिक राग-द्वेष से मुक्त एक खुला दिमाग, जिसमें एक संत कवि का मर्म थाहने की लगन हो। बाबा बुल्लेशाह की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों अभी पाकिस्तानी पंजाब में है। पता नहीं वहां उभरते मजहबी कट्टरपंथ ने उनके घर में उनके बागी सुर के लिए अभी कोई जगह भी छोड़ी है या नहीं।