1931 का जन-विद्रोह : मिलना आवाज़ बेज़ुबानो को

(अशोक कुमार पाण्डेय)

कश्मीर मे डोगरा शासन के दौर मे भयानक उपेक्षा और शोषण से पीड़ित जन तीस का दशक आते-आते अपने गुस्से के साथ सड़क पर आने लगे थे। अलीगढ़ से रसायन शास्त्र मे एमएससी करके लौटे शेख़ अब्दुल्ला को एक हाईस्कूल मे नौकरी मिली तो वह कुछ अन्य नौजवानों के साथ मिलकर “रीडिंग रूम पार्टी ” चलाने लगे जहां इन समस्याओं पर विचार होता और माँगपत्र दिये जाते। लेकिन राजा ने इसकी भी अनदेखी की जिससे 1931 में आंदोलन भड़क उठा..

29 अप्रैल, 1931 को जम्मू में वह घटना हुई जिसने बारूद में तीली लगाने का काम किया. ईद के समारोह के दौरान जब इमाम ख़ुतबा पढ़ने लगे तो खेम चंद नामक एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जबकि ख़ुतबा परम्परा से हमेशा इस मौक़े पर पढ़ा जाता था. मुसलमानों ने इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क़रार दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. अभी इस मुद्दे की आग बुझी भी नहीं थी कि जुलाई में जम्मू की पुलिस लाइन में एक और घटना घटी. प्रेमनाथ बज़ाज़ बताते हैं कि एक हिन्दू हेड कॉन्स्टेबल लाभो राम ने अपने अधीनस्थ एक मुस्लिम कॉन्स्टेबल के समय से काम पर न आने के कारण उसका बिस्तर उठा कर फेंका जिसमें उसके बिस्तर में रखा पंजसुरा (क़ुरान का एक हिस्सा) भी फिंक गया.(1) लेकिन ख़ुतबा वाली घटना पर सभी लेखक जहाँ एकराय हैं वहीं इस घटना को लेकर उनमें पर्याप्त मतभेद है. हसनैन ने बिस्तर फेंकने की घटना का ज़िक्र न करते हुए मुस्लिम कांस्टेबल के नमाज़ पढ़ते समय हिन्दू हेड कॉन्स्टेबल द्वारा क़ुरान (पंजसुरा नहीं) फेंके जाने की बात कही है.(2) एम जे अकबर ने लाहौर के आल-कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस के सालाना जलसे से लौटते युवाओं के आन्दोलन के दौरान एक कांस्टेबल के क़ुरान फेंकने की बात कही है.(3) शेख़ अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी में लिखा है कि लाभो राम ने अपने एक साथी के झोले से क़ुरान निकाल कर फाड़ दी.(4) मृदु राय पुलिस विभाग की तत्कालीन पाक्षिक रिपोर्ट के हवाले से बताती हैं कि उस समय अफ़वाह थी कि एक हिन्दू पुलिस हेड कांस्टेबल ने अपने अधीनस्थ कांस्टेबल को नमाज़ पढ़ने से रोका और फिर क़ुरान का अपमान किया गया, पाया गया कि घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया है.(5)

ऐसा लगता है कि वे अफवाहें कभी नहीं थमीं. प्रेस और छापेखाने पर पूरी तरह से पाबंदी के कारण लोगों ने जो जाना वह अफ़वाहों या फिर पंजाब से छपने वाले हिन्दू/मुस्लिम अख़बारों से ही जाना. यह वह जगह है जहाँ से एजेंडा सेट होने शुरू होते हैं अपने-अपने एजेंडे के अनुसार इस तरह के मतभेद, घटनाओं की चयनित प्रस्तुति और अप्रस्तुति बहुत सामान्य होती चली जाती है. यह वह जगह से जहाँ से कश्मीर का आधुनिक इतिहास शुरू होता है, जहाँ से घटनाएँ बिजली की गति से आकार लेना शुरू करती हैं और उस हाथी की तरह होती जाती हैं जिसके अलग-अलग हिस्सों को छू-छू कर लोग उसके आकार का अनुमान लगाते हैं- फ़र्क बस इतना है कि यहाँ देखने वाले अंधे नहीं हैं, उन्होंने आँखें मूँदना और खोलना चुना है. इसीलिए इन्हें पढ़ते हुए पाठकों को और अधिक सावधान होने की ज़रूरत है.

यह शायद कोई कभी नहीं जान पायेगा कि उस पुलिस लाइन में उस दिन हुआ क्या था, लेकिन उसकी जिस तरह की प्रक्रिया हुई उसे देखने-समझने के पहले एक और तथ्य को जान लेना आवश्यक है. गोलमेज़ सम्मेलन के दौरान हरि सिंह के भाषणों ने ब्रिटिश शासन को काफी चौंकाया था. उन्होंने ख़ुद को पहले भारतीय ही नहीं बताया था बल्कि कुछ ऐसी बातें कही थीं जो ब्रिटिश शासन के लिए सहनीय नहीं थीं (6). यही नहीं अपने शासकीय व्यवहार में वह प्रताप सिंह से उलट ब्रिटिश रेजीडेंसी को वह महत्त्व नहीं देते थे. ज़ाहिर है अंग्रेज़ ऐसे व्यवहार से नाख़ुश थे. इधर सविनय अवज्ञा आन्दोलन से बाहर रहे साम्प्रदायिक मुस्लिम संगठन उन्हें कांग्रेस के ख़िलाफ़ अपने तत्कालीन सहयोगी के रूप में मिले थे. प्रेमनाथ बज़ाज़ सहित कई लेखकों का मानना है कि अपनी इसी नीति के तहत अंग्रेज़ों ने न केवल इस आन्दोलन को नियंत्रित करने में समुचित सहयोग नहीं दिया बल्कि जम्मू-कश्मीर में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा भी दिया. यह भी सच है कि देश के अनेक हिस्सों और ख़ासतौर पर पंजाब से विभिन्न संगठनों और अखबारों ने इस आन्दोलन को भड़काने में अहम भूमिका निभाई. यह कहना बलराज मधोक या फिर उनके वैचारिक सहयोगियों के लिए बेहद सुविधाजनक भी है. लेकिन क्या यह उन अत्याचारों और साम्प्रदायिक नीतियों की उपस्थिति में संभव था जिसकी वज़ह से कश्मीरी मुसलमान ख़ुद को लगातार उपेक्षित, पीड़ित और हिन्दू आबादी के सम्मुख भेदभाव से ग्रसित व्यवहार का शिकार महसूस कर रहे थे? अगर कश्यप बन्धु जैसे पंडित अपनी बिरादरी को सत्ता के समरूप कह रहे थे तो उस सत्ता के ख़िलाफ़ खड़े कश्मीरी मुसलमान उन्हें अपना साथी कैसे मान सकते थे? आज जब हम कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की बात करते हैं, वहाँ साम्प्रदायिकता के बढ़ने की बात करते हैं और बलराज मधोक के वैचारिक उत्तराधिकारी इसके लिए कश्मीरियों को ही दोषी ठहराते हुए कड़ी कार्यवाहियों की वक़ालत करते हैं तो इस घटना का ऐतिहासिक महत्त्व और बढ़ जाता है और यह एहसास भी कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम उससे कोई सबक नहीं सीखते.

खैर, 1931 की तरफ़ लौटते हैं. इन घटनाओं के बाद जम्मू में तनाव फ़ैल गया. जुलूस और प्रदर्शन शुरू हो गए. ख़बर आग की तरह कश्मीर पहुँची. कश्मीर में “इस्लाम ख़तरे में है” के नारे पहली बार गूँजे, पहली बार कश्मीरी दीवारें जम्मू में छपे इन नारों के पोस्टर्स से रंग गईं. हालात की गंभीरता देखते हुए शासन ने तुरंत जाँच के लिए कमेटी बनाई और सम्बंधित कर्मचारियों को सज़ा भी दी गई. आश्चर्यजनक है कि प्रेमनाथ बज़ाज़ के अलावा किसी महत्त्वपूर्ण लेखक ने सज़ा का ज़िक्र नहीं किया है. लेकिन अब तक देर हो चुकी थी. ऐसे माहौल में ग़ुलाम नबी गिलकर ने पहलक़दमी ली और जामा मस्जिद में एक बड़ी विरोध सभा का आयोजन किया. यह अपनी तरह का पहला राजनैतिक जमावड़ा था जिसमें हजारो मुसलमानो ने हिस्सेदारी की. मौलाना अहमद उल्लाह की मृत्यु के बाद जामा मस्जिद के मीर वायज़ बने देवबंद से शिक्षित मौलाना युसुफ़ शाह रीडिंग रूम पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते थे. माहौल की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी पारम्परिक प्रतिद्वंद्विता भुलाकर मीरवायज़ हमदानी और मीरवायज़ कश्मीर दोनों इस सभा में शामिल हुए. शेख़ अब्दुल्ला ने क़ुरान की आयतों के साथ अपना भाषण शुरू किया तो लोगों की आँखों में आँसू आ गए. अल्लाह ओ अकबर, इस्लाम ज़िन्दाबाद के साथ पहली बार शेख़ अब्दुल्ला ज़िन्दाबाद का जो नारा लगा तो फिर उसके बाद वह हर जुलूस और सभा का नारा बन गया. इस मीटिंग से प्रशासन चौकन्ना हो गया. सूबेदार रायज़ादा त्रिलोक चंद ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए शहर के कुछ प्रमुख मुसलमानों की बैठक बुलाई जहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मौलवी रहीम शाह, मौलवी शरीफ़-उल-दीन और मुंशी असद उल्लाह जैसे प्रतिक्रियावादी लोगों ने ज़िलाधिकारी को इस आन्दोलन के नेताओं की गिरफ़्तारी और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही की सलाह दी, लेकिन बाक़ी लोगों ने इसका विरोध किया. बैठक नाक़ामयाब रही और अंततः सूबेदार ने, जो जामा मस्ज़िद की निर्माण समिति के अध्यक्ष भी थे, मस्ज़िद के अन्दर किसी तरह की राजनीतिक कार्यवाही, बैठक आदि पर रोक लगा दी. लेकिन रीडर्स रूम पार्टी के नौजवान इन प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार नहीं थे. शेख़ अब्दुल्ला ने कहा –

चूँकि यह आदेश हमारे धर्म के मामले में अनधिकार हस्तक्षेप है इसलिए हम ऐसे आदेशों की अवहेलना का निर्णय लेते हैं और हम कभी अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देंगे. हम इन आदेशों के विरोध में एक और सभा की घोषणा करते हैं. (7)

अगले शुक्रवार को श्रीनगर से चार मील दूर एक दरगाह में एक धार्मिक समारोह था जिसमें लगभग पचास हज़ार लोग एकत्र हुए. किसी तनाव की सम्भावना को देखते हुए ज़िलाधिकारी उन्हीं प्रतिक्रियावादियों के साथ वहाँ पहुँचे लेकिन जनता ने नज़रअंदाज़ किया, लेकिन जब वहाँ जब रीडिंग रूम पार्टी के तीन सदस्य पहुँचे तो ज़ोरदार नारों से उनका स्वागत किया. वहाँ भाषण तो नहीं हुए लेकिन जनता वहाँ से उनके साथ जामा मस्जिद की ओर चली और वहाँ आदेशों का उल्लंघन करके एक बड़ी सभा हुई. इन घटनाओं के बाद शेख़ अब्दुल्ला को पहले मुज़फ्फराबाद स्थानांतरित कर दिया गया. इसे स्वीकार करने की जगह खानक़ाह ए मौला पर शेख़ ने नौकरी से इस्तीफ़े की घोषणा की. वहाँ मौजूद ज़मींदार (लाहौर) अख़बार के सम्पादक मौलाना ज़फर अली खान ने उसी सभा में उन्हें शेर-ए-कश्मीर कहकर संबोधित किया. (8)जो भविष्य में उनका परिचय बन गया. लेकिन सरकार ने इस्तीफ़ा स्वीकार करने की जगह उन्हें नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया.(9)

इस बीच हरि सिंह योरप यात्रा से लौट आये थे और उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधियों से सीधे बात करने का निश्चय किया. जम्मू के यंग मेंस मुस्लिम असोसिएशन की तरफ़ से मिस्त्री याक़ूब अली, सरदार गौहर रहमान, चौधरी ग़ुलाम अब्बास और शेख़ अब्दुल हमीद को प्रतिनिधि चुना गया जबकि कश्मीर से प्रतिनिधि चुनने के लिए 21 जून 1931 को इस आन्दोलन की सबसे बड़ी सभा खानकाह ए मौला में बुलाई गई. इस ऐतिहासिक सभा में मीरवायज़ युसुफ शाह भी शामिल हुए. किसी मीरवायज़ कश्मीर ने पहली बार खानकाह ए मौला में प्रवेश किया था. इसमें मीरज़ाई मौलवी अब्दुल्ला शिया, सुन्नी, अहमदिया, हनफ़ी, वहाबी सहित मुस्लिम समाज के सभी तबके शामिल हुए. राष्ट्र के प्रति वफ़ादारी की कसमे खाई गईं और सात प्रतिनिधि चुने गए – मीर वायज़ मौलाना युसुफ शाह, मीरवायज़ हमदानी, ख्वाज़ा सैदुद्दीन शाल, आग़ा सैयद हुसैन शाह जलाली, ख्वाज़ा ग़ुलाम अहमद अशाई, मुंशी शहाबुद्दीन और शेख़ मुहम्मद अब्दुल्ला.(10) इस बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया. मौलाना युसुफ़ शाह ने मुसलमानों के तमाम हक़-ओ-हुकूक के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया तो शेख़ अब्दुल्ला ने अपने इस पहले सार्वजनिक राजनीतिक भाषण में मुसलमानों के साथ-साथ कश्मीर की हिन्दू जनता से भी अन्याय के ख़िलाफ़ इस संघर्ष में साथ आने की अपील की. हम इन दोनों भाषणों की ऐतिहासिक परिणितियाँ आगे देखेंगे. सभा समाप्त होने ही वाली थी कि एक ऐसी घटना घटी जिसने इस आन्दोलन का चेहरा बदल दिया. अब्दुल क़ादिर नामक एक व्यक्ति अचानक मंच पर आया और उसने बेहद भड़काने वाला साम्प्रदायिक भाषण देते हुए “इस्लाम ख़तरे में है” के नारे के साथ महाराजा के शासन को इस्लाम विरोधी बताते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील की और ज्ञापनों तथा मांगपत्रों को बेकार की बात बताते हुए कहा कि पवित्र क़ुरान के अपमान का मसला ऐसी चीज़ों से हल नहीं हो सकता. मुसलमानों से अपने पैरों पर खड़े होकर हथियारों का मुक़ाबला लाठियों और पत्थरों से करने की अपील करते हुए उसने महाराजा के महल की ओर इशारा किया और कहा कि “अन्याय, क्रूरता और ग़ुलामी के इस प्रतीक को नेस्तनाबूद कर दो.

उस माहौल में जब अभी राज्य के ओर से एक लाठी भी नहीं चली थी, महाराजा ने आन्दोलन से सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा था, इस तरह का भड़काऊ भाषण देने वाला कौन था यह अब्दुल क़ादिर? अक्सर उसे किसी अंग्रेज़ अधिकारी के खानसामे के रूप में कश्मीर आये एक बाहरी की तरह पेश किया जाता है लेकिन हसनैन ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से लिखा है. श्रीनगर दंगा जाँच कमिटी के हवाले से वह बताते हैं कि अब्दुल कादिर दरअसल मौलाना अब्दुल कादिर ग़ाज़ी था जो पैन-इस्लामिक आन्दोलन के मौलाना जमाल-उद-दीन अस्तारबादी उर्फ़ अफ़गानी से जुड़े पठान परिवार से सम्बद्ध था, अफ़गानी रूस जाने से पहले कश्मीर होते हुए गया था.(11) इसलिए बहुत संभव है कि अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी और अरबी जानने वाले अब्दुल कादिर का ब्रिटिश अधिकारी का खानसामा बनकर कश्मीर में प्रवेश वहाँ उसकी योजना का हिस्सा था. और यह योजना उस समय पूरी होती भी नज़र आती है. अब्दुल कादिर के भाषण के बाद इस आन्दोलन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया. अब तक बातचीत के लिए प्रस्तुत हरि सिंह की सरकार ने इस भाषण को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखते हुए 25 जून 1931 को अब्दुल कादिर को गिरफ़्तार कर लिया. जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो हज़ारो लोग एकत्र होने लगे. शान्ति व्यवस्था पर ख़तरे को भांपते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट ने कोर्ट की कार्यवाही जेल के भीतर करने और उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया और लोगों को वहाँ जमा होने से रोक दिया गया. महाराजा ने 9 जुलाई को जनता से शान्ति बनाये रखने के लिए राजनीतिक कार्यवाहियों को रोकने की अपील की लेकिन अगले ही दिन जामा मस्जिद में एक विशाल सभा हुई जिसमें शेख़ अब्दुल्ला ने कहा कि अब्दुल क़ादिर इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के भीतर अब्दुल कादिर का मुक़दमे के दौरान प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की. जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर अब्दुल कादिर की जगह ख़ुद को गिरफ़्तार करने के नारे लगा रहे थे. सेशन जज ने जब भीड़ को जाने के लिए कहा तो लोगों ने नमाज़ के बाद जाने की बात कही. ख्वाज़ा अब्दुल ख़ालिक शोरा ने नमाज़ पढ़नी शुरू की तो उसी समय पुलिस ने पाँच लोगों को गिरफ़्तार कर लिया. अफ़रातफ़री मच गई और पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी. सबसे पहले मरने वाले थे ख्वाज़ा अब्दुल खालिक़ शोरा. नारे तेज़ हो गए और कश्मीर के इतिहास में पहली बार पत्थरबाज़ी की घटना हुई. बदले में पुलिस ने लगातार गोलियाँ चलाईं 22 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए. शेख़ अब्दुल्ला ने इसकी तुलना जालियावाला बाग़ काण्ड से की है. लेकिन भीड़ का गुस्सा अब गोलियों ने दबने वाला नहीं था. “क्रूसिबल ऑफ़ कश्मीर” में प्रेमनाथ बज़ाज़ ने लिखा है कि मरने वालों में से किसी को भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी. भागने की जगह भीड़ जेल में घुस गई और वहाँ रखी चारपाइयों पर शवों को लेकर जामा मस्ज़िद की तरफ़ चले. रास्ते में तोड़ फोड़ और हिन्दू दुकानों की लूट की भी घटनाएँ हुईं. हसनैन ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया है कि ऐसी महाराजगंज में घटना नहीं हुई, लेकिन शहर के दूसरे हिस्सों में बीस-बाईस दुकानों के लूटे जाने की बात बताते हैं. शेख़ अब्दुल्ला लिखते हैं कि आन्दोलनकारियों ने हिन्दू दुकानदारों से दुकाने बंद कराने के लिए कहा और उनके मना करने पर असामाजिक तत्त्वों ने लूट-पाट की घटना को अंजाम दिया और बाद में स्थिति सामान्य होने पर लूट का माल बरामद करके दुकानदारों को लौटा दिया गया. रेजीडेंट की तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार लूटपाट और आगजनी की घटना श्रीनगर के महराजगंज इलाक़े में हुई थी. यह इलाक़ा मूलतः कश्मीरी पंडित और पंजाबी हिन्दू व्यापारियों का था.(12) इसके अलावा विचरनाग जैसे कुछ और इलाक़ों में भी लूटपाट तथा आगजनी की घटनाएँ हुईं. घर जलाए जाने, तोड़फोड़ और मारपीट की इन घटनाओं में तीन हिन्दू मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए. (13) यह कश्मीर के इतिहास में इस तरह का पहला साम्प्रदायिक संघर्ष था. इस बात से इंकार किया ही नहीं जा सकता कि उस माहौल में असामाजिक तत्त्वों कह लीजिये या फिर भड़के हुए आम लोगों ने शासन और पुलिस का गुस्सा उन हिन्दुओं पर निकाला जिन्हें वे प्रत्यक्ष तौर पर वे अपना प्रतिद्वंद्वी और डोगरा शासन का लाभार्थी मानते थे. इसे जायज़ ठहराना भी उतना ही सरलीकरण होगा जितना इसे सिर्फ़ साम्प्रदायिक आधार पर देखना. और दोनों तरह की अतियाँ ख़ूब हुई हैं. जहाँ एक तरफ़ हम हसनैन जैसे लेखकों को इन घटनाओं को लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करते देखते हैं वहीँ राहुल पंडिता अपनी किताब में 1931 का ज़िक्र करते हुए सिर्फ़ लूटपाट और हिंसा की बात करते हैं, इसके आगे-पीछे का कुछ भी उनके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है तो जियालाल क़िलाम से लेकर बलराज मधोक तक के लिए 1931 सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साम्प्रदायिक घटना थी.

उस माहौल में जब अभी राज्य के ओर से एक लाठी भी नहीं चली थी, महाराजा ने आन्दोलन से सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा था, इस तरह का भड़काऊ भाषण देने वाला कौन था यह अब्दुल क़ादिर? अक्सर उसे किसी अंग्रेज़ अधिकारी के खानसामे के रूप में कश्मीर आये एक बाहरी की तरह पेश किया जाता है लेकिन हसनैन ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से लिखा है. श्रीनगर दंगा जाँच कमिटी के हवाले से वह बताते हैं कि अब्दुल कादिर दरअसल मौलाना अब्दुल कादिर ग़ाज़ी था जो पैन-इस्लामिक आन्दोलन के मौलाना जमाल-उद-दीन अस्तारबादी उर्फ़ अफ़गानी से जुड़े पठान परिवार से सम्बद्ध था, अफ़गानी रूस जाने से पहले कश्मीर होते हुए गया था.(11) इसलिए बहुत संभव है कि अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी और अरबी जानने वाले अब्दुल कादिर का ब्रिटिश अधिकारी का खानसामा बनकर कश्मीर में प्रवेश वहाँ उसकी योजना का हिस्सा था. और यह योजना उस समय पूरी होती भी नज़र आती है. अब्दुल कादिर के भाषण के बाद इस आन्दोलन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया. अब तक बातचीत के लिए प्रस्तुत हरि सिंह की सरकार ने इस भाषण को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखते हुए 25 जून 1931 को अब्दुल कादिर को गिरफ़्तार कर लिया. जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो हज़ारो लोग एकत्र होने लगे. शान्ति व्यवस्था पर ख़तरे को भांपते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट ने कोर्ट की कार्यवाही जेल के भीतर करने और उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया और लोगों को वहाँ जमा होने से रोक दिया गया. महाराजा ने 9 जुलाई को जनता से शान्ति बनाये रखने के लिए राजनीतिक कार्यवाहियों को रोकने की अपील की लेकिन अगले ही दिन जामा मस्जिद में एक विशाल सभा हुई जिसमें शेख़ अब्दुल्ला ने कहा कि अब्दुल क़ादिर इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के भीतर अब्दुल कादिर का मुक़दमे के दौरान प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की. जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर अब्दुल कादिर की जगह ख़ुद को गिरफ़्तार करने के नारे लगा रहे थे. सेशन जज ने जब भीड़ को जाने के लिए कहा तो लोगों ने नमाज़ के बाद जाने की बात कही. ख्वाज़ा अब्दुल ख़ालिक शोरा ने नमाज़ पढ़नी शुरू की तो उसी समय पुलिस ने पाँच लोगों को गिरफ़्तार कर लिया. अफ़रातफ़री मच गई और पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी. सबसे पहले मरने वाले थे ख्वाज़ा अब्दुल खालिक़ शोरा. नारे तेज़ हो गए और कश्मीर के इतिहास में पहली बार पत्थरबाज़ी की घटना हुई. बदले में पुलिस ने लगातार गोलियाँ चलाईं 22 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए. शेख़ अब्दुल्ला ने इसकी तुलना जालियावाला बाग़ काण्ड से की है. लेकिन भीड़ का गुस्सा अब गोलियों ने दबने वाला नहीं था. “क्रूसिबल ऑफ़ कश्मीर” में प्रेमनाथ बज़ाज़ ने लिखा है कि मरने वालों में से किसी को भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी. भागने की जगह भीड़ जेल में घुस गई और वहाँ रखी चारपाइयों पर शवों को लेकर जामा मस्ज़िद की तरफ़ चले. रास्ते में तोड़ फोड़ और हिन्दू दुकानों की लूट की भी घटनाएँ हुईं. हसनैन ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया है कि ऐसी महाराजगंज में घटना नहीं हुई, लेकिन शहर के दूसरे हिस्सों में बीस-बाईस दुकानों के लूटे जाने की बात बताते हैं. शेख़ अब्दुल्ला लिखते हैं कि आन्दोलनकारियों ने हिन्दू दुकानदारों से दुकाने बंद कराने के लिए कहा और उनके मना करने पर असामाजिक तत्त्वों ने लूट-पाट की घटना को अंजाम दिया और बाद में स्थिति सामान्य होने पर लूट का माल बरामद करके दुकानदारों को लौटा दिया गया. रेजीडेंट की तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार लूटपाट और आगजनी की घटना श्रीनगर के महराजगंज इलाक़े में हुई थी. यह इलाक़ा मूलतः कश्मीरी पंडित और पंजाबी हिन्दू व्यापारियों का था.(12) इसके अलावा विचरनाग जैसे कुछ और इलाक़ों में भी लूटपाट तथा आगजनी की घटनाएँ हुईं. घर जलाए जाने, तोड़फोड़ और मारपीट की इन घटनाओं में तीन हिन्दू मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए. (13) यह कश्मीर के इतिहास में इस तरह का पहला साम्प्रदायिक संघर्ष था. इस बात से इंकार किया ही नहीं जा सकता कि उस माहौल में असामाजिक तत्त्वों कह लीजिये या फिर भड़के हुए आम लोगों ने शासन और पुलिस का गुस्सा उन हिन्दुओं पर निकाला जिन्हें वे प्रत्यक्ष तौर पर वे अपना प्रतिद्वंद्वी और डोगरा शासन का लाभार्थी मानते थे. इसे जायज़ ठहराना भी उतना ही सरलीकरण होगा जितना इसे सिर्फ़ साम्प्रदायिक आधार पर देखना. और दोनों तरह की अतियाँ ख़ूब हुई हैं. जहाँ एक तरफ़ हम हसनैन जैसे लेखकों को इन घटनाओं को लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करते देखते हैं वहीँ राहुल पंडिता अपनी किताब में 1931 का ज़िक्र करते हुए सिर्फ़ लूटपाट और हिंसा की बात करते हैं, इसके आगे-पीछे का कुछ भी उनके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है तो जियालाल क़िलाम से लेकर बलराज मधोक तक के लिए 1931 सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साम्प्रदायिक घटना थी.

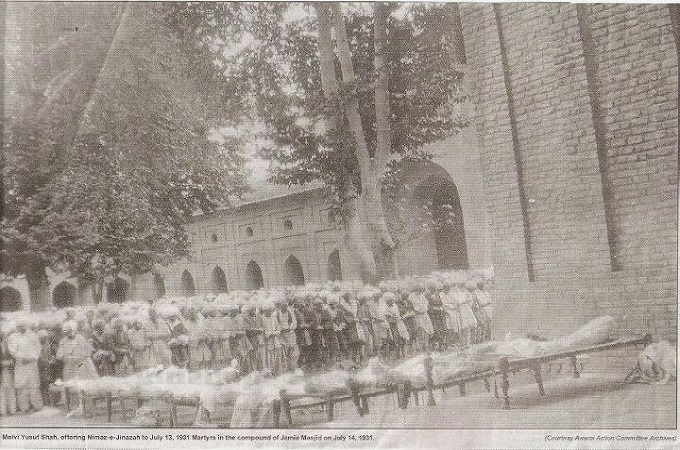

ऐसे में प्रेमनाथ बज़ाज़ कुछ ज़रूरी सवाल उठाते हैं. प्रशासन और पुलिस की भूमिका की विवेचना करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रशासन इस मामले में पूरी तरह नाकाम रहा. जहाँ जेल में गोलियाँ चलाने का निर्णय उस माहौल में मूर्खतापूर्ण था वहीँ जब ये घटनाएँ हो रही थीं तो सूबेदार रायज़ादा त्रिलोक चंद ने दो बार हरि सिंह को फोन कर निर्देश लेने की कोशिश की, लेकिन महाराजा फोन पर उपलब्ध नहीं थे. जब लूटपाट के दौरान हिन्दुओं ने प्रधानमंत्री वेकफील्ड को फोन करने की कोशिश की तो वह घर पर नहीं थे. पुलिस प्रमुख जो एक डोगरा राजपूत थे उस पूरे वक्फे में प्रधानमंत्री को तलाश रहे थे कि उनसे मिले निर्देश के बाद आगे निर्णय लें. बाद में इन्क्वायरी के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह महाराजगंज की हिंसा के समय वह अनुपस्थित था और बाद में जब पहुँचा तो भी उसने किसी दुकान के अन्दर जाकर यह जानने की कोशिश नहीं की कि कोई लूट हुई भी थी या नहीं. उसने इन घटनाओं पर नियंत्रण की कोशिशों की जगह केवल सेना जुटाने और हिंसाग्रस्त इलाक़ों तक भेजने का काम किया. जब अधिकारी इतना “दक्ष” था तो उसके अधीनस्थों से भी क्या उम्मीद की जा सकती थी! महाराजगंज के पुलिसकर्मियों ने ख़ुद को थाने के भीतर बंद कर लिया! सेना के आने तक पुलिस आमतौर से घटनास्थलों से अनुपस्थित रही. इन दो-तीन घंटों में उपद्रवियों का श्रीनगर पर नियंत्रण रहा तो सेना के आने के बाद शहर पर सेना का नियंत्रण हुआ. बिना उकसावे के हुई गोलीबारी में छः लोग और मारे गए तथा सैकड़ो घायल हुए. बाद में ग्लांसी कमीशन की जाँच में पाया गया कि कुल 180 गोलियाँ चली थीं. सेना द्वारा मुस्लिम दुकानदारों और कुलीनों के घर लूटे जाने की भी घटनाएँ हुईं. सारे सरकारी दफ़्तर, थाने और दूसरे सरकारी भवन जेलखानों में बदल दिए गए और हज़ारो मुसलमानों को जेल में ठूंस दिया गया. अगले दिन नेताओं की धर-पकड़ शुरू हुई. सबसे पहले महाराजा के आमंत्रण पर जम्मू से आये तीनों प्रतिनिधियों को गिरफ़्तार कर लिया गया. इसके बाद शेख़ अब्दुल्ला सहित आन्दोलन के 6 नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया. पहले सभी को बादामी बाग़ स्थित सेना के कैंटोनमेंट में रखा गया लेकिन हालात बेक़ाबू होने की आशंका को देखते हुए 15 जुलाई को सभी को हरि पर्बत की जेल में भेज दिया गया जहाँ शेख़ अब्दुल्ला को क़ैद ए तन्हाई में रखा गया. गिरफ़्तारी से बचे नेताओं ने आन्दोलन में मारे गए लोगों की लाशों के दफ़न-कफ़न का इंतजाम अपने हाथ में लिया. ख्वाज़ा नूर नक्शबंदी की सलाह पर सभी को खानक़ाह ए नक्शबंदिया में दफ़नाया गया. यह जगह शहीदों के स्मारक के रूप में कश्मीर में आज भी प्रतिष्ठित है और हर साल 13 जुलाई को वहाँ जलसा होता है.

(अशोक कुमार पाण्डेय की शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक कश्मीरनामा से)

1-देखें, पेज़ 120-21, इनसाइड कश्मीर, प्रेमनाथ बज़ाज़, द कश्मीर पब्लिशिंग कंपनी, श्रीनगर, 1941

2-देखें, पेज़ 40, फ्रीडम स्ट्रगल इन कश्मीर, ऍफ़ एम हसनैन, रीमा पब्लिशिंग हाउस, 1988, दिल्ली

3-देखें, पेज़ 70,कश्मीर बिहाइंड द वेल, एम.जे. अकबर, रोली बुक्स, दिल्ली -2002

4-देखें, पेज़ 21, फ्लेम्स ऑफ़ चिनार, शेख़ अब्दुल्ला (अनुवाद – खुशवंत सिंह), पेंगुइन- दिल्ली- 1993

5-देखें, पेज़ 258, हिन्दू रूलर्स एंड मुस्लिम सब्जेक्ट्स, मृदु राय, परमानेंट ब्लैक, 2007

6-देखें, पेज़ 154, अ हिस्ट्री ऑफ़ कश्मीर, पी एन के बमजाई, मेट्रोपोलिटन बुक कंपनी, दिल्ली, 1962

7-देखें, पेज़ 41, फ्रीडम स्ट्रगल इन कश्मीर, ऍफ़ एम हसनैन, रीमा पब्लिशिंग हाउस, 1988, दिल्ली

8-देखें,शेहजार में डॉ. सतीश गंजू का लेख “बर्थ ऑफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कश्मीर (http://www.shehjar.com/list/141/1668/1.html)

9-देखें, वही, पेज़ 41

10-देखें, पेज़ 21, फ्लेम्स ऑफ़ चिनार, शेख़ अब्दुल्ला (अनुवाद – खुशवंत सिंह), पेंगुइन- दिल्ली- 1993

11-देखें, वही, पेज़ 43

12-देखें, पेज़ 259, हिन्दू रूलर्स एंड मुस्लिम सब्जेक्ट्स, मृदु राय, परमानेंट ब्लैक, 2007

13-देखें, पेज़ 132-33, इनसाइड कश्मीर, प्रेमनाथ बज़ाज़, द कश्मीर पब्लिशिंग कंपनी, श्रीनगर, 1941

अशोक कुमार पाण्डेय

(लेखक इन दिनों “कश्मीरनामा : भविष्य की क़ैद में इतिहास ” नामक किताब लिख रहे हैं )