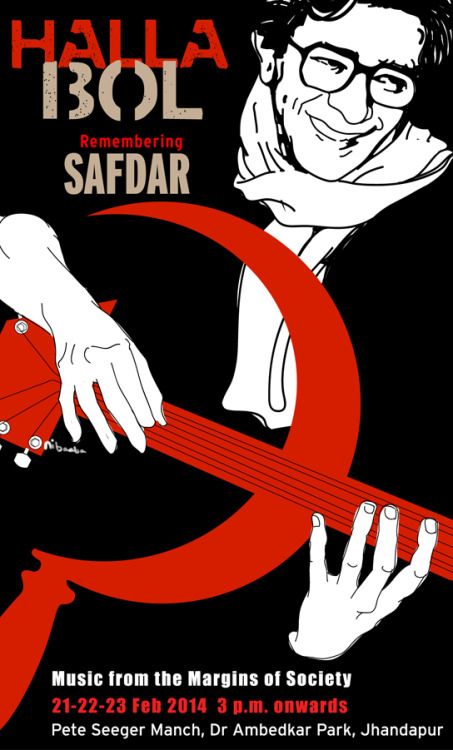

सफ़दर हाशमी के तीसवें शहादत दिवस पर विशेष

विद्यार्थी चटर्जी

सफदर हाशमी जि़ंदा होते तो आज पैंसठ बरस के होते। मेरे खयाल में मेरी अपनी पीढी के लोगों में कोई यदि अपने विचार और कर्म में चे ग्वारा के सबसे नजदीक पहुंच सका तो वे सफ़दर थे- सार्त्र के शब्दों में कहें तो एक ‘’सर्वाधिक संपूर्ण व्यक्ति‘’। सफ़दर के व्यक्तित्व के कई आयाम थे और उनके हर आयाम ने एक अमिट छाप छोड़ी- कलाकार, बुद्धिजीवी, नागरिक, दोस्त और एक मनुष्य के रूप में। अस्सी के दशक में हम लगातार उनके बारे में यही सुनते या पढ़ते रहे कि वे किसी एक या दूसरी गहन रचनात्मक भूमिका में मुब्तिला रहे। अकसर वे एक ऐसे संस्कृतिकर्मी के रूप में हमारे सामने आते जो अटूट समाजवादी, जनवादी और सेकुलर मूल्यों से युक्त था। वक्त के ज्वलंत मसलों पर और आम आदमी की बदहाल जिंदगी पर नाटक लिख कर और खेल कर उन्होंने नुक्कड़ नाटक आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा की। जनता से जुड़ाव के चलते उन्हें क्या भुगतना पड़ा, आज वह कहानी जनश्रुति का हिस्सा बन चुकी है।

उनके एकाधिक नाटक मजदूर वर्ग के संकटों से ताल्लुक रखते थे। दिल्ली और उसके इर्द-गिर्द बसे औद्योगिक क्षेत्रों में इन नाटकों की कामयाबी ने उन्हें उन कथित मजदूर नेताओं की आंख का कांटा बना दिया था जो वास्तव में मजदूरों के दुश्मन थे। सीपीएम की मजदूर इकाई सीटू की बढ़ती लोकप्रियता व प्रतिष्ठा से सबसे ज्यादा रश्क कांग्रेस की मजदूर इकाई इन्टक को था। गाजि़याबाद, साहिबाबाद और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के गेट पर खेले जाने वाले सफ़दर के नाटकों क जवाब देने के लिए कांग्रेस बेचैन हो चुकी है। वे सही सोच रहे थे कि सफ़दर के नाटकों के चलते ही बडी संख्या में मजदूर समाजवादी खेमे में पलायन करने लगे थे।

तीस साल पहले 1 जनवरी, 1989 को माफिया ने धावा बोला। अगले दिन सफ़दर चल बसे। सफ़दर और उनकी मंडली साहिबाबाद में एक नाटक कर रही थी जब इन्टक के गुंडों ने उनके ऊपर चाकू और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया। सफ़दर बुरी तरह ज़ख्मी और लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे लेकिन वे चिंल्ला-चिल्ला कर अपने साथियों से भागकर छुपने को कह रहे थे। घटनास्थल से सैकड़ों मील दूर अपने महफूज़ बैठके में मैंने अखबारों से जाना कि उस सदा मुस्कराते प्रतिभाशाली युवक की मौत कैसे हुई, जिससे मैं दिल्ली मे रित्विक घटक पर आयोजित एक छाया प्रदर्शनी के दौरान मिला था। पश्चिम बंगाल सरकार का रेजिडेंट प्रतिनिधि होने की हैसियत से सफ़दर ने वह प्रदर्शनी आयोजित करवायी थी।

कवि के शब्दों में कहें, तो जाते-जाते जो कुछ मुट्ठी भर लोग वक्त की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए, उनमें अब एक और नाम दर्ज हो चुका था। हमने इतिहास की किताबों में इंकलाबी मजदूर नेता रोज़ा लक्ज़मबर्ग के आखिरी शब्द पढ़े हैं, जब उन्हें कम्युनिस्ट नेता कार्ल लीबनिख्त के साथ घसीट कर मौत के घाट उतारने ले जाया जा रहा था और उन्होंने कहा था: ‘’गोली मत चलाना’’। दूसरी ओर चे ने खुद को बंधक बनाने वालों से चिल्लाकर कहा था कि वे उसे गोली मार दें क्योंकि वे ‘’महज एक मनुष्य को मार रहे हैं’’। लेकिन यहां एक ऐसा भारतीय था जिससे मैं वास्तव में मिल चुका था, भले ही एक बार और वो भी थोड़े वक्त के लिए। अपने मन की आंखों से मैं अब भी सफ़दर हाशमी को देख पा रहा हूं- उसकी आंखों की चमकदार मुलायमियत जिसमें हंसी अठखेलियां करती थी। और उसके शब्दों व भंगिमाओं की नज़ाकत भी मुझे याद पड़ती है। उस वक्त मैं इस शख्स के दिल में छुपी वह आग नहीं देख सका था जिसने कई जिंदगियों को रोशन किया लेकिन खुद को जला डाला।

दिन के उजाले में हुई उस हत्या के आठ दिन बाद 10 जनवरी, 1989 को दिल्ली के सीरी फोर्ट सभागार में भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। माहौल में इतना तनाव था कि उसे एक छुरी भर से चीरा जा सकता था। कुछ हलकों में यह आशंका जतायी जा रही थी कि सफ़दर के साथी इस समारोह के दौरान उसकी हत्या का मुद्दा उठाएंगे। उस उद्घाटन समारोह में जो कुछ हुआ, उसका प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते घटनाक्रम का विवरण आज बयां करना मेरे लिए एक पुराने घाव की परतों को उधेड़ने जैसा है, जो अनछुआ ही ठीक रहता। स्मृतिभ्रंश हालांकि स्वाभाविक हो या थोपा हुआ, वर्तमान के लिए ठीक नहीं होता और भविष्य के लिए तो बिलकुल भी नहीं। लिहाजा मैंने तय किया कि पाठकों को बताया जाना चाहिए कि भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इतिहास का एक ऐसा भी अध्याय था जो त्रासदी और फ़तह का एक सम्मिश्रण रहा।

उस शाम मंच संचालन अभिनेता कबीर बेदी कर रहे थे। जब शबाना आज़मी के बोलने की बारी आई, वे ऐसे बोलीं गोया उन पर कोई रूह उतर आई हो। उन्होंने तनिक भी जबांदराज़ी किए बगैर सफ़दर की हत्या पर सरकार को अंगारों पर चलने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के पाखंड की ओर इशारा किया जो इतने हर्षोल्लास के साथ फिल्म समरोह जैसा सांस्कृतिक आयोजन कर रही है जबकि कुछ ही दिन पहले उस पार्टी के कुछ सदस्यों ने एक ऐसे संस्कृतिर्मी की हत्या की है जिसने अपनी छोटी सी प्रतिष्ठित जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया। शबाना जब सत्ताधारी पार्टी को इस हत्या का सीधा जिम्मेदार ठहरा रही थीं, उस वक्त हर कोई अपनी सीट में स्तम्भित हो गया था।

शबाना के बात खत्म करते ही बेदी ने कहा, ‘’खैर, शबाना, आपने जब एक राजनीतिक बयान दे ही दिया है तो मैं यही बेहतर समझता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री श्री एचकेएल भगत को भी इस मसले पर उनकी बात रखने का एक मौका दूं।‘’ तकरीबन ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था। मंत्रीजी मंच पर चढ़े। काले टोप, काले चश्मे, काले गलाबंद और काली पतलून, काले जूतों और काले कारनामों (याद रहे यही वो शख्स था जिसके ऊपर पांच साल पहले दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप लगा था) से युक्त वे पूरी तरह काले लग रहे थे। उन्होंने माइक पकड़ा और कुछ ऐसी अनाश्वस्तकारी बातें कहीं जिनका मतलब यह निकलता था कि कैसे कांग्रेस या इन्टक का इस हत्या से कोई लेना-देना नहीं था। इसके बाद वे कई सुरक्षागार्डों से घिरे भड़भड़ाते हुए सभागार से बाहर निकल लिए।

जाहिर है उस दिन के बाद से अब तक मेरे मन में शबाना आजमी के लिए बहुत इज्जत है। शबाना ने जिस दृढ़ता और शिद्दत के साथ जिन वाक्यों में सरकार की निंदा की थी, वैसा एक शब्द भी कहने के लिए कितने साहस की ज़रूरत हो सकती है, यह कोई तभी समझ सकता है जब तीस साल पहले उस शाम वहां मौजूद रहा हो। फिल्म समारोहों की राजनीति ने उस शाम एक नया जीवंत अर्थ ग्रहण किया था। तब तक मैं इतनी दुनिया तो देख ही चुका था कि जान सकूं किसी असहमत द्वारा ऐसा दृढ़संकल्पित भाषण माफिया को कत्लोगारत और तबाही से रोक नहीं सकता। ठीक उसी वक्त हालांकि मैं यह भी सोच रहा था कि मुमकिन है कुछ वक्त के लिए सही इससे उस पर कुछ लगाम लग सकेगी। कम से कम इतना तो था ही कि आने वाले दिनों में यह असाधारण साहसिक कर्म और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणास्रेात का काम करेगा।

विद्यार्थी चटर्जी मूर्धन्य फिल्म समीक्षक और टिप्पणीकार हैं । लेख का अनुवाद अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है।