विनीत कुमार

महात्मा गांधी के बारे में यह बात ऐतिहासिक तौर पर प्रचलित है कि उन्होंने रेडियो को कभी पसंद नहीं किया. अपने पूरे जीवन काल में वो केवल एक बार रेडियो पर गए. रेडियो को बढ़ावा न देने के पीछे की वजह बहुत साफ रही.

महात्मा गांधी के बारे में यह बात ऐतिहासिक तौर पर प्रचलित है कि उन्होंने रेडियो को कभी पसंद नहीं किया. अपने पूरे जीवन काल में वो केवल एक बार रेडियो पर गए. रेडियो को बढ़ावा न देने के पीछे की वजह बहुत साफ रही.

गांधी ने जिस दौर में रेडियो को देखा, उस दौर में यह जनमाध्यम न होकर प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जानेवाला दौर रहा है. विश्वयुद्ध में रेडियो का इस्तेमाल युद्ध की स्थिति बनाए रखने, बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा. गांधी इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहे कि रेडियो पर आने से लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी. ऐसे में इसके प्रति पर्याप्त दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर होगा. हालांकि आगे चलकर आजाद भारत में विल्बर श्रैम की मदद से नेहरू ने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की जो परिकल्पना की, उसमे रेडियो जनमाध्यम की तरफ बढ़ता नजर आने लगा.

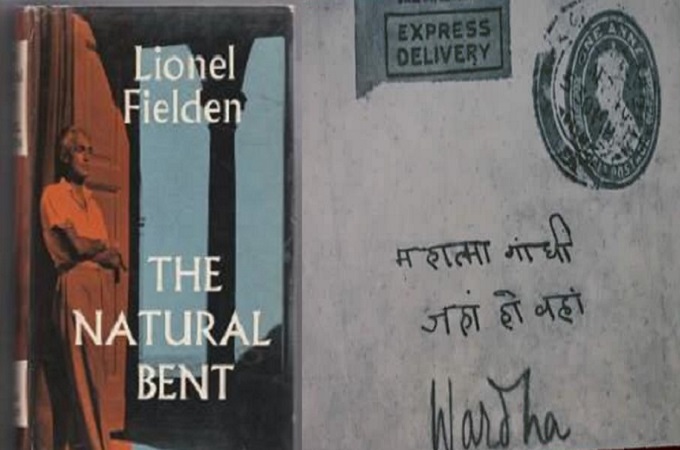

इधर रेडियो से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के बावजूद बीबीसी के तत्कालीन अधिकारी लियोनेल फिल्डेन से उन्होंने न केवल बराबर संपर्क बनाए रखा बल्कि उनकी बातों का, सवालों का चिठ्ठियों के माध्यम से विचारों और स्थितियों का आदान-प्रदान भी करते रहे. “द नेचुरल बेन्ट” वो बेहतरीन किताब है जिसमे गांधी, नेहरू और स्वयं फिल्डेन के वो पत्र शामिल हैं जो कि उनके बीच के संवाद को सार्वजनिक करते हैं. यह अपने आप में एक खूबसूरत दस्तावेज है. यह किताब गांधी के मूल धर्म “संवादधर्मिता” को समझने के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ी जानी चाहिए.

इस पत्र में शामिल चिठ्ठियों से गुजरते हुए आप समझ सकेंगे कि गांधी कैसे बारीकी से माध्यम और संवादधर्मिता के बीच के फर्क को रेखांकित करते हैं. वो यह बात बखूबी समझ पा रहे थे कि बीबीसी की भूमिका और फिल्डेन के विचार को अलग-अलग स्तर पर देखने की जरूरत है. यही कारण है कि वो बीबीसी से, रेडियो से न जुड़कर भी फिल्डेन से जुड़े रहे.

आज जबकि हम सात सौ से भी ज्यादा टीवी चैनलों के बीच घिरे हैं, दर्जनों रेडियो चैनलों से ये देश लैस है और सैकड़ों समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे हैं और करोड़ों हाथों के मोबाईल इंसान को समाचार ब्यूरो बना दे रहे हों, गांधी की ये संवादधर्मिता और माध्यमों के प्रति समझ पलटकर ये सोचने के लिए विवश करता है कि जिसे हम सूचना क्रांति कहकर विस्तार देने का काम कर रहे हैं, वो महज संसाधनों और संचार की क्रांति है या फिर उस संवादधर्मिता का विकास है जिसे लेकर गांधी के सामने एक स्पष्ट तस्वीर रही है.

मैंने निजी तौर पर गांधी को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन जितना कुछ भी पढ़ा, उनसे गुजरते हुए ये जरूर महसूस करता हूं कि मीडिया और महात्मा गांधी को केन्द्र में रखकर अलग से काम किए जाने की जरूरत है. संवाद और सूचना के फर्क को अलगाते हुए उस संवाद पद्धति को रेखांकित करने की जरूरत है जहां माध्यम के अभाव के बीच भी असरदार संवाद की संभावना बनी रहती है.

गांधी को लेकर ये भी कहा जाता रहा है कि वो अच्छे वक्ता नहीं रहे हैं. एमए के दौरान एक लेख पढ़ा था जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार था- गांधीः ए बैड कम्युनिकेटर. मुझे लेखक का नाम ठीक-ठीक याद नहीं लेकिन पिछले दिनों साबरमती आश्रम और सेवाग्राम, महाराष्ट जाना हुआ और गांधी के अलग-अलग चिन्हों से गुजरा तो एक हद तक समझ पाया कि दरअसल गांधी ने माध्यम के लिए अलग से उपकरण या तंत्र विकसित करने के बजाय उन तमाम वस्तुओं को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े रहे हैं. अब इस बात को मेरा जीवन ही मेरा संदेश से नत्थी करके देखें तो यह बात माध्यम को लेकर उनकी एक बेहतरीन परिभाषा जान पड़ती है.

1964 ई. में मार्शल मैक्लूहन ने अपनी किताब “अन्डर्स्टैंडिंग मीडियाः द एक्सटेंशन ऑफ मैन” में एक स्वतंत्र अध्याय लिखा- द मीडियम इज द मैसेज. इस अध्याय में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि जो माध्यम है, वही संदेश है यानी माध्यमों की प्रकृति से संदेश की प्रकृति निर्धारित होती है. इसे गांधी के संदर्भ में देखें तो माध्यम की परिभाषा कहीं और विस्तृत है-

गांधी जब कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है तो इसका मतलब है कि वो रोजमर्रा जीवन में माध्यम को स्वाभाविक रूप से जुड़ा पाते हैं. इसका मतलब है कि उनका खुद से शौचालय साफ करने से लेकर पशुओं को चारा खिलाने तक का काम में एक एक संदेश शामिल है और ऐसे में हर काम एक माध्यम जैसा असर कर रहा है. उस हिसाब से देखा जाए तो हिन्दुस्तान को स्वच्छ रखने से लेकर स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने जैसे दर्जनों मुद्दों को लेकर जो करोड़ों रूपये के विज्ञापन प्रसारित होते हैं, वो व्यवहार के स्तर पर प्रयोग में लाए जाने से विज्ञापन या सूचना से कहीं ज्यादा असर करेंगे.

यही बात सैकड़ों चैनलों की मौजूदगी के बीच किसी नागरिक की सरेआम हत्या कर दिए जाने की घटना, खुलेआम किसी को धर्म, जाति,समुदाय के नाम पर, विजातीय प्रेम को आधार बनाकर गला उतार देने की घटना, एक तरह से आंकड़ों में जीनेवाले उन माध्यमों की विफलता की भी दास्तान पेश कर रहे होते हैं जिनके बीच से संवादधर्मिता गायब है. वो संप्रेषण के तार टूटे हुए हैं जो गांधी के तरीके में साफ न दिखते हुए भी असरदार हुआ करते थे.

2 अक्टूबर के नाम पर इन चैनलों पर, अखबारों में, रेडियो पर अभी से ही शोर है. सोशल मीडिया पर तो खैर जमघट लगा ही है लेकिन इन सबके बीच उस दिशा में लगभग शून्यता की स्थिति है जहां गांधी की संवादधर्मिता को पहचानने की जरूरत महसूस की जा सके.

एक मीडिया छात्र के लिए गांधी इसलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं हैं कि उन्हें राष्टपिता का दर्जा हासिल है बल्कि वो माध्यम के वो आधुनिक भारत के आदिपुरूष हैं जो माध्यम के उपकरणों के जरिए संदेश प्रसारित करने के बजाय जीवन के हर सिरे और काम के बीच से संवाद और सूचना की संभावना पैदा करने का हुनर जानते थे. आज हम लिखकर, बोलकर, दिखाकर भी संवाद पैदा नहीं कर पा रहे और बेहतर से बेहतर भाषा में लिखी गयी चीज शोर लगने लग जाती है. शायद इसलिए कि संवादधर्मिता हमारे जीवन से गायब होकर शब्दों में सिकुड़कर रह गए हैं.

लेखक मीडिया शिक्षक और समीक्षक हैं।