इस लेख की शुरुआत हम, दो क़िस्सों से करना चाहते हैं। ये क़िस्से, दरअसल सच्चे घटनाक्रम ही हैं लेकिन इनकी वैधता पर सामाजिक, वैचारिक और राजनैतिक विश्लेषण भी ज़रूरी है।

पहला किस्सा

मई, 2019 के लोक सभा चुनावों के नतीजे सामने थे और ये तय हो गया था कि, 80 के दशक बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि किसी एक राजनीतिक दल को इतना बड़ा बहुमत मिल रहा हो। भारतीय जनता पार्टी, 303 सीटों के साथ – देश में अपनी सरकार बनाने जा रही थी।

उस दिन, दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी ने दावा किया, “भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नयी रिवायत (नया नैरेटिव) को देश के सामने रख दिया है।“ उनका कहना था कि, देश के ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है कि, अब देश के समाजशास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने कहा, “अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचेगी, दो जाति ही रहने वाली है और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों पर इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। और ये कौन सी दो जाति हैं? अब 21वीं सदी में ,भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देने वाले लोग। एक वो हैं जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो गरीबी से देश को मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति हैं और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है।“

तो क्या आप सब मानते हैं कि देश में सिर्फ़ ये ही दो जातियाँ हैं? क्या 21वीं सदी के भारत में इसके अलावा और किसी जाति पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या जाति को इस तरह आर्थिक दायरे में सीमित करना ठीक बात है?

क़िस्सा नम्बर दो

फ़रवरी, 2019, तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में, एक वक़ील स्नेहा पार्थिबरजा ने सम्बद्ध अधिकारियों से एक ऐसा सर्टिफ़िकेट प्राप्त किया जिसके अनुसार उनकी ना कोई जाति थी और ना ही कोई धर्म। उनका मानना था कि, इस तरह से उन्होंने जाति प्रथा में अपने अविश्वास को ज़ाहिर और दर्ज़ किया है। उनका कहना था कि जो लोग जाति और धर्म में विश्वास रखते हैं, जब वो एक प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं – तो जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते उनको क्यों ये हक़ नहीं कि वो भी एक प्रमाण पत्र हासिल कर पाएँ? फ़िल्मी दुनिया की मशहूर हस्ती कमल हसन ने, स्नेहा की इस बात की भरपूर सराहना करी। उन्होंने ट्वीट करके कहा, “प्रिय स्नेहा, तुमने भारतीयों की एक निष्क्रिय इच्छा को प्रोत्साहन दिया है। जो हमारा नहीं है, उसको हमें त्याग देना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए की हम जाति से परे हो सकें। इस पल के बाद, एक सुनहरा और बेहतर कल सबकी पहुँच में होगा।“

Dear Sneha,

You have actuated a long dormant desire among Indians. Let’s discard what never belonged to us. Let’s caste away Caste. From this point, a better tomorrow will be more accessible. Bravo daughter. Lead India forward. https://t.co/tdjngFiHWl

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 13, 2019

क्या ऐसे प्रमाण पत्र से “जाति” और “धर्म” का त्याग किया जा सकता है? क्या कमल हसन का बयान वाकई जाति और जाति व्यवस्था से ऊपर उठने का का प्रयास माना जा सकता है? और ऐसा करने से समाज की व्यव्यस्थाओं में क्या बदलाव या सुधार आएगा? क्या जाति के बारे में बात नहीं करने से जाति मिट जाती है? क्या जाति में “विश्वास” नहीं करने से जाति के फ़ायदे और नुक़सान होना बंद हो जाते हैं?

इन दोनो क़िस्सों से एक बड़ा सवाल तो उभर कर आता ही है कि आख़िर जाति और जातिवाद को कैसे समझा जा सकता है? इन सवालों को समझने से पहले कुछ आँकड़े समझ लेते हैं।

2011 के जनगणना के आंकलन के मुताबिक़ देश में दलितों की संख्या लगभग 16.2% थी और आदिवासियों की संख्या क़रीब क़रीब 8.2% थी। समाजशास्त्रियों का मानना है कि ये दोनो आँकड़े अब बढ़कर क्रमानुसार 17% और 9% हो गए होंगे। जनगणना में OBC या अन्य पिछड़े वर्ग की गिनती अलग से नहीं होती है। लेकिन विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों के अनुसार देश में OBC की संख्या लगभग 44% है। दलितों (SC), आदिवासियों (ST) और OBC की आबादी मिलकर देश की आबादी का 70% हिस्सा बनती हैं। बचे हुए 30% में 10% में अन-आरक्षित सिख, ईसाई, मुसलमान इत्यादि की गिनती होती है। मतलब देश में सवर्णों अर्थात ब्राह्मण, राजपूत ,बनियों और अन्य ऊँची जातियों की संख्या सिर्फ़ 20% है। एक उदाहरण से हम जाति व्यवस्था की असामानता को समझने की कोशिश करते हैं। संसद में अगस्त, 2019 के प्रकाशित डेटा के मुताबिक़ केंद्र के 89 सचिवों में, सिर्फ़ 1 दलित और 3 आदिवासी शामिल थे। इन सचिवों में एक भी OBC समुदाय का व्यक्ति नहीं शुमार था। तो 96% सचिवों में प्रमुख तौर से सिर्फ़ 20% सवर्ण जाति के लोगों का ही दबदबा है। ऐसे हालात में अगर जाति प्रमाण पत्र को त्यागने को एक अपवाद नहीं मानक बना दिया जाए तो क्या वो असामानता को बरक़रार रखने में कारगर नहीं सिद्ध होगा?

इस सबको समझने के लिए हमने जाति के सवाल को दो भागों में बाँटा है। पहला जाति को हम एक सामाजिक सच या यथार्थ की तरह समझ सकते हैं जो अपने आप में एक संस्थान या व्यापक व्यवस्था है। दूसरा हम जाति को शासन की इकाई की तरह समझ सकते हैं, जिसके लिए ऐसे प्रमाण पत्र शासन व्यवस्था को लागू करने का एक साधन है।

जाति – एक सामाजिक यथार्थ

एक ऐसा ठप्पा है जो व्यक्ति पर, उसके जन्म के साथ ही लग जाता है, वो इसको कमाता नहीं है। इसलिए इसका अनु-क्रम या Hierarchy शुरू से ही तय होती है और उसके बदलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। आंबेडकर कहते थे, “अकेली जाति कुछ नहीं होती है, सिर्फ़ जातियाँ होती है”। दूसरे शब्दों में, आंबेडकर कहना चाहते थे कि,एक जाति का अकेले में या इकाई के तौर पर कोई अस्तित्व नहीं होता। इस व्यवस्था की विद्यमानता या अस्तित्व हमेशा जातियों के एक दूसरे से संबंध पर निर्भर करती है। जातियों के बीच का अंतर ही इस व्यवस्था को एक जीवन देता है। जातियों के बीच का अंतर हमेशा एक शुद्धता की परिकल्पना या धारणा पर आधारित है, जहाँ ऊँची जाति शुद्ध मानी जाति है और नीची जाति अशुद्ध।

ये शुद्धता की अवधारणा सिर्फ़ एक जाति से दूसरी जाति के अंतर या भेद को ही नहीं तय करती, लेकिन हर जाति के भीतर की व्यवस्था को भी आकार देती है। उप-जातियों में भी शुद्धता के आधार पर ही ऊँच नीच का फ़र्क़ किया जाता है। मतलब जाति इतनी व्यापक और अपने आप में इतनी सक्षम व्यवस्था है कि उसको विस्तार और वृद्धि के लिए किसी बाहरी ताक़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवर्ण ही नहीं, बल्कि दलित और OBC समुदायों की प्रभावशाली जातियाँ भी जाति व्यवस्था की हितैषी बन जाती हैं। हर जाति चाहती है कि अपने से नीची जातियों के मुक़ाबले, उसका रूतबा और पद बरकरार रहे। आप तभी ऊँची जाति के हैं, जब आपसे नीचे भी कोई जाति है। इसलिए, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उससे व्यवस्था के स्तर पर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ़ किसी एक जाति के सदस्यों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इस व्यवस्था का तोड़ हर उस सोच या विचार के अंत में हैं जहाँ जाति के आधार पर किए गए भेदभावों को ना सिर्फ़ जगह मिलती है पर उसके पक्ष में सफ़ाई भी दी जाती है। कमल हसन द्वारा प्रमाण पत्र त्यागने को या प्रधानमंत्री के सिर्फ़ ये कह देने से कि अब सिर्फ़ दो ही जातियाँ बची है, जाति व्यवस्था पर कोई प्रहार नहीं होता।

जाति- शासन की एक इकायी की तरह

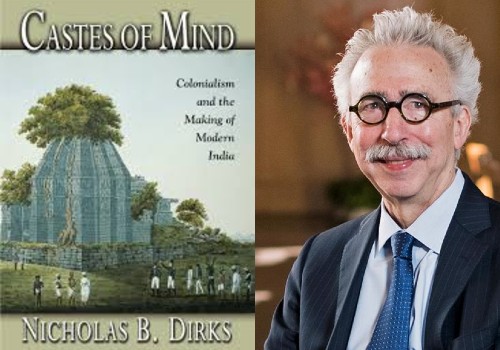

1857 के क्रांति संग्राम के बाद, अंगेजों ने निर्णय लिया कि वो भारत की निजी समाजिक व्यवस्था में दख़ल नहीं देंगे। मशहूर दक्षिण एशियायी इतिहासकार निकोलस डर्क्स का मानना था कि, ब्रिटिश कोलोनियल प्रशासन की वजह से जाति व्यवस्था को उसका वर्तमान स्वरूप मिला। उनके हिसाब से 1857 से पहले और बाद की जाति व्यवस्था में बहुत अंतर था। हालाँकि, हमारा तर्क यह है कि, जाति का मूल स्वरूप कभी नहीं बदला, पर अंग्रेज़ों और प्रशासन में जाति को समझने के नज़रिए में कुछ बदलाव ज़रूर आए थे।

डर्क्स अपनी किताब, ‘मानसिक जातियों:कलोनीयलिज़म और आधुनिक भारत के निर्माण’ में लिखते हैं, कि 1857 से पहले अंग्रेज़ी नौकरशाहों और खोजकर्ताओं के लिए “जाति दो तरीक़े से काम करती थी, पहला तो वो ये समझने में मदद करती थी कि कैसे राजनीतिक और पारंपरिक सत्ता के अभाव में भारतीय समाज अपने आपको संगठित और व्यवस्थित करता है और दूसरा ये कि क्यों भारतीय समाज कभी अपने आपको आत्मनिर्णय या स्वशासन की राजनीति के तहत संगठित या एकत्रित नहीं कर पाएगा।“

(Nicholas Dirks, Castes of Minds: Colonialism and the Making of Modern India, 2001))

हालाँकि, 1857 के बाद में जाति पर जो शोध या रिसर्च की गयी, वो शास्त्रों में लिखित जानकारी से ज़्यादा भारतीय समाज के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित थी। इस प्रकार जाति के माध्यम से लोगों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की श्रेणी को समझा जाता था और लोगों का समाज में क्या पद या स्थान है उसका आंकलन भी जाति के माध्यम से कर सकते थे। इसी कारणवश जाति का इस्तेमाल शासन और संचालन के निर्वाहन के लिए किया जाने लगा। इसलिए 1931 के जनगणना के आँकड़ों का आज भी इस्तेमाल, प्रशासन द्वारा सामाजिक कल्याण की योजनाओं से लेकर आरक्षण जैसे मौलिक अधिकारों के प्रावधान में होता है क्योंकि इस जनगणना में जाति के आधार पर पिछड़ेपन और भेदभाव का लेखा जोखा किया गया था।

इसलिए, जाति का प्रमाण पत्र , सामाजिक स्थिति को दर्शाता है ना की जाति प्रथा को बढ़ावा देता है। ये लोगों के लिए एक ज़रिया है जिसके माध्यम से वो अपने अधिकारों और अवसरों के लिए लड़ सकते हैं।अधिकार और अवसर, लोगों को अपने जीवन को सुधारने के लिए और भेदभाव से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। कमल हसन के बयानों के प्रतिकूल, ये प्रमाण पत्र तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और एक बेहतर कल सबकी पहुँच में लाता है।

जाति प्रमाण पत्र त्यागने के परिणाम

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए की एक व्यक्ति को उसके मूँछ रखने की वजह से भीड़ की हिंसा और ग़ुस्सा का शिकार होना पड़ता है। क्या गारंटी है कि,प्रमाण पत्र त्यागने की वजह से उस पर कोई हमला नहीं होगा? जातिगत हिंसा के अपराधी, अधिकतर पीड़ितों के पड़ोसी या नज़दीकी लोग ही होते हैं। तब तो जाति प्रमाण पत्र का त्याग करने से भी, पीड़ित की जाति लुप्त या ग़ायब नहीं होती है। और तो और – जाति प्रमाण पत्र के अभाव में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क़ानून के अंतर्गत, पीड़ित अपना मुक़द्दमा दायर भी नहीं कर सकता है। कुछ लोग इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि, शायद जाति के प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल ग़ैर क़ानूनी फ़ायदों के लिए किया जाता है। पर फिर असली सवाल तो ये है कि, यह प्रमाण पत्र के होने की ग़लती है या उस इंसान की जो इसका ग़लत इस्तेमाल करता है?

जाति की भेदभाव वाली मानसिकता और विचारों के तहत समाज में लोगों के बीच हिंसा और उत्पीड़न का माहौल बनता है। इसी मानसिकता के अंत में एक ऐसे समाज की परिकल्पना संभव है जो जातिविहीन और समान हो। जाति प्रमाण पत्र के अभाव में पिछड़ी जातियाँ अपने मूलभूत संवैधानिक अधिकारों और अवसरों से वंचित रह जाएँगी। सरकारी सचिवों में तो हमने जाति की असमानता को देख ही लिया है। जब उस स्तर पर ऐसा हाल है तो बाक़ी समाज के बारे में तो सिर्फ़ इस एक डेटा को देखकर ही हमें चिंतित हो जाना चाहिए – ऑक्सफेम संस्थान ने साल 2019,अगस्त में एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी जिसके मुताबिक़ हिंदी न्यूज़ चैनलों में लीडरशिप और नेतृत्व के मुक़ामों पर सारे सवर्ण लोग हैं और इन सब चैनलों पर लगभग 81%ऐंकर भी सवर्ण हैं। हिंदी के प्रसिद्ध अख़बारों के बड़े पद पर कोई भी दलित, आदिवासी या OBC पत्रकार शामिल नहीं थे।

ये सवाल हमारी अपनी मीडिया विजिल संस्थान पर भी लागू है, हम इस सामाजिक व्यवस्था में दलितों-पिछड़ों और आदिवासियों के पास शिक्षा, तरक्की और मुख्यधारा में आने के समान अवसरों की कमी के जारी हालात में – ख़ुद को बरी नहीं कर सकते हैं।

जाति प्रमाण पत्र के अभाव में हमें शायद हमेशा एक अदम गोंडवी की तलाश होगी जो हमें जाति व्यवस्था में लिप्त हिंसा और शोषण से अवगत कराते रहेंगे अपनी ऐसी मार्मिक पंक्तियों से जब तक हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ जाएँ

“आइए महसूस करिए ज़िन्दगी के ताप को

मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको

जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर

मर गई फुलिया बिचारी एक कुएँ में डूब कर”

(हिंदी के कवि अदम गोंडवी की मशहूर कविता ”मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको’ का अंश)

ये लेख, मीडिया विजिल के लिए विग्नेश कार्तिक और सौम्या गुप्ता ने मिल कर लिखा है।

विग्नेश कार्तिक, राजनीतिशास्त्र के स्कॉलर हैं। किंग्स कॉलेज, लंदन में इतिहास और राजनीतिशास्त्र में अपनी पी.एच.डी कर रहे हैं। पीएचडी शोध का विषय है – लोकतंत्र और भीड़/जुटाव की राजनीति (Democracy and Politics of Mobilisation)।

विग्नेश कार्तिक, राजनीतिशास्त्र के स्कॉलर हैं। किंग्स कॉलेज, लंदन में इतिहास और राजनीतिशास्त्र में अपनी पी.एच.डी कर रहे हैं। पीएचडी शोध का विषय है – लोकतंत्र और भीड़/जुटाव की राजनीति (Democracy and Politics of Mobilisation)।

सौम्या गुप्ता, डेटा विश्लेषण एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भारत से इंजीनीयरिंग करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी उच्च शिक्षा हासिल की है। यूएसए और यूके में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करने के बाद, अब भारत में , इसके सामाजिक अनुप्रयोग पर काम कर रही हैं।

सौम्या गुप्ता, डेटा विश्लेषण एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भारत से इंजीनीयरिंग करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी उच्च शिक्षा हासिल की है। यूएसए और यूके में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करने के बाद, अब भारत में , इसके सामाजिक अनुप्रयोग पर काम कर रही हैं।

मीडिया विजिल का स्पॉंसर कोई कॉरपोरेट-राजनैतिक दल नहीं, आप हैं। हमको आर्थिक मदद करने के लिए – इस ख़बर के सबसे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

हमारी ख़बरें Telegram पर पाने के लिए हमारी ब्रॉडकास्ट सूची में, नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, जिससे आप लगातार अपने मोबाइल पर हमारी ख़बरें पा सकते हैं।