कुछ दिन पहले मशहूर लेखक प्रेम कुमार मणि ने अज्ञेय के जन्मदिन पर एक लेख लिखा था और उन्हें फिर से समझने का आह्वान किया था। यह लेख उन्होंने अपने फ़ेसबुक पर छापा था जिसे जिसे मीडिया विजिल ने भी प्रकाशित किया था। इस लेख पर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई है। प्रख्यात आोलचक वीरेंद्र यादव की यह टिप्पणी ग़ौरतलब है-संपादक

“जैसे आज दक्षिणपंथी शक्तियां जवाहरलाल नेहरू और कम्युनिस्टों आदि के बारे में अनाप-शनाप किस्से गढ़ती रहती हैं, वैसे ही उन दिनों अज्ञेय के बारे में प्रगतिवादी खेमे के लोग किस्से गढ़ते थे। मानो अज्ञेय भारत में अमेरिका और दुनिया भर के पूंजीवादियों के सांस्कृतिक जासूस हों। अज्ञेय का विराट-मौन इन सब धारणाओं को पुष्ट करता था। अब महसूस होता है वह इन का आनंद लेते थे।”

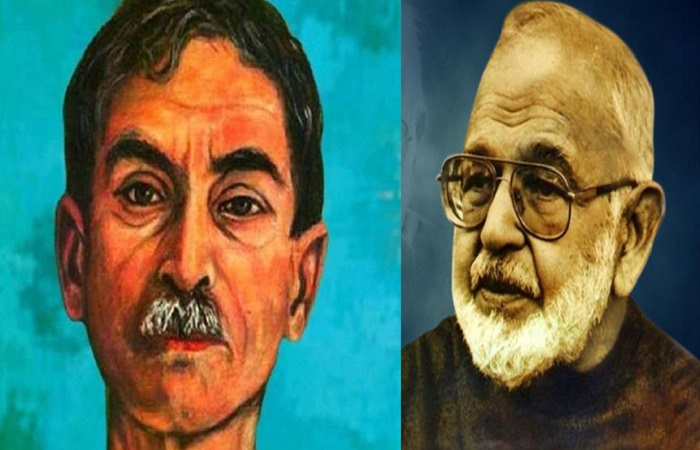

— प्रेमकुमार मणि का विशद विवेचन”.

ओम थानवी जी ने प्रेमकुमार मणि के उपरोक्त ‘विशद विवेचन’ द्वारा ध्यानाकर्षण कर उनके लेख को प्रस्तुत करने के साथ निम्न टिप्पणी की है:

“आपने बहुत महत्त्वपूर्ण आह्वान किया है कि अज्ञेय को फिर से समझने की ज़रूरत है। हमारे प्रगतिशील और जनवादी साथियों ने पता नहीं किस राजनीति के चलते उनकी भरपूर उपेक्षा की। झूठ गढ़े और चलाए। यह काम तो संघ वाले किया करते हैं। हालाँकि बाद में नामवरजी, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पाण्डेय , राजेश जोशी, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि बहुत-से विद्वानों के मत उदार हो चले। फिर भी उनकी जन्मशती पर कितने आयोजन हुए? आज ही के दिन सोशल मीडिया पर सक्रिय किन-किन लेखकों-कवियों ने अज्ञेय के ज़िक्र या आपके लेख पर कुछ कहने से आँख नहीं चुराई है? मनोहर श्याम जोशी ने सही लिखा था कि हिंदी वाले अज्ञेय के नाम से यों सकपका जाते हैं मानो बच्चा बड़ा होकर सहसा कहीं अपनी आया से टकरा जाए! शब्द कुछ अलग रहे होंगे, भाव ऐसा ही था। ”

यह उचित ही है कि प्रेमकुमार मणि अज्ञेय के व्यक्तित्व और कृतित्व का पुनर्मूल्यांकन कर अपना अभिमत सार्वजनिक वृत्त में लाएं. लेकिन यह करते हुए जब वे तथ्यों के प्रति सेलेक्टिव और एकांगी होने की भूमिका का वरण करते हैं तो वे जाने अनजाने अज्ञेय संप्रदाय की इस्तेमाल की राजनीति के इच्छुक सहभागी बनते हैं. जैसा कि ओम थानवी जी की टिप्पणी से स्वत:सिद्ध है. मणि जी ने प्रगतिवादी खेमे को अज्ञेय के बारे में ऐसे किस्से गढ़ने का दोषी करार दिया जिससे सिद्ध हो कि ‘अज्ञेय भारत में अमेरिका और दुनिया भर के पूंजीवादियों के सांस्कृतिक जासूस हों’. ओम थानवी जी ने और आगे बढ़कर यह कह डाला कि ‘यह काम तो संघ वाले किया करते हैं.’

सवाल यह है कि अज्ञेय अमेरिकी संस्था ‘कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ के भारतीय शाखा से सम्बद्ध थे या नहीं और ‘कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ सीआईए द्वारा वित्तपोषित थी या नहीं थी? 1951 में जब बम्बई में ‘कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ की स्थापना हुई थी तब उसके स्थापना सम्मेलन में अज्ञेय की प्रमुख भूमिका थी या नहीं? कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम की पत्रिका ‘क्वेस्ट’ से भी अज्ञेय सम्बद्ध थे. प्रभाकर माचवे के शब्दों में ” वे विश्व साम्यवाद विरोधी, अमेरिका द्वारा आर्थिक अनुदान से प्रायोजित ‘कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ संस्था के भारतीय मुखपत्र ‘क्वेस्ट’ और दिल्ली के ‘थाट’ साप्ताहिक से जुड़े जब वे दिल्ली आये.’ प्रभाकर माचवे ने यह उस लेख में लिखा है, जो ओम थानवी जी द्वारा संपादित पुस्तक ‘अपने अपने अज्ञेय’ में शामिल है.यदि यह सब सच था तो अज्ञेय साम्राज्यवादी अमेरिका के भारत में सांस्कृतिक प्रतिनिधि क्यों नहीं कहे जा सकते?

शीतयुद्ध के उस दौर में सोवियत यूनियन और वामपंथ के विरुद्ध जो विश्व में शिविर बंदी थे, अज्ञेय भारतीय मोर्चे पर उसके अग्रणी योद्धाओं में शामिल थे. यही कारण था कि वामपंथी साहित्यिक खेमे में अज्ञेय को लेकर एक दूरी और खिंचाव था. इलाहाबाद में परिमल के गठन और प्रगतिशील लेखक संघ को घेरने की रणनीति के पीछे भी अज्ञेय का सहयोग था.’कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ का केंद्र मुम्बई था, लेकिन शाखाएँ अन्य शहरों में भी थी. अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है, “कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम की एक शाखा दिल्ली में उन दिनों थी. उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं अंग्रेजी में मुक्तिबोध पर एक निबंध उनकी एक बैठक में प्रस्तुत करुं. अशोक मेहता की अध्यक्षता में हुई बैठक में मैंने यह निबंध ‘हारर एंड होप आफ मुक्तिबोध’ शीर्षक से प्रस्तुत किया.” तात्पर्य यह कि अज्ञेय और अमेरिकी परस्त वामपंथ विरोधी बुद्धिजीवियों के सहकार से ‘कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम’ की गतिविधियां भारत में चल रही थीं. स्वाभाविक ही था कि हिंदी का प्रगतिशील और जनवादी बौद्धिक समुदाय अज्ञेय के इस वामपंथ विरोधी गतिविधियों के नियंता होने के चलते उनसे एक दूरी का भाव बना कर चलता.

यहाँ जरुरी है अज्ञेय की उस भूमिका को उजागर करना जिसमें साहित्य की शिविरबद्धता और प्रगतिशील विचारों की घेराबंदी के चलते उन्होंने यह झूठ तक गढ़ डाला कि प्रेमचंद के जिस भाषण को प्रगतिशील लेखक संघ के 1936 के लखनऊ स्थापना सम्मेलन का भाषण माना जाता है, वह उन्होंने दिया ही नहीं था. उनकी मौलिक स्थापना है कि प्रगतिशील लेखक संघ के उस सम्मेलन के लिए ‘भाषण उन्होंने लिखकर तैयार किया था.यह भाषण उन्होंने वहाँ पढ़ा नहीं ; एक स्वतंत्र और प्रत्युत्पन्न भाषण ही उन्होंने दिया. अर्थात जो भाषण उस ‘सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण’ माना जाता है वह वास्तव में उन्होंने कभी दिया ही नहीं.” यह रहस्योद्घाटन अज्ञेय की पुस्तक ‘स्मृति लेखा’ में ‘उपन्यास सम्राट’ शीर्षक लेख में मौजूद है.

अज्ञेय ने यह लेख प्रेमचंद शताब्दी वर्ष 1980 में लिखा था. विचार का मुद्दा है कि अज्ञेय न उस सम्मेलन के प्रतिभागी और न ही प्रत्यक्षदर्शी फिर उन्होंने यह गढ़न्त क्यों की! जबकि उस सम्मेलन के बारे में सज्जाद जहीर, जो उस सम्मेलन के आयोजक और संगठन के महामंत्री थे, ने अपनी मूल रूप से उर्दू में 1959 में प्रकाशित पुस्तक ‘रौशनाई’ में लिखा था कि ” मुंशी प्रेमचंद सर्वसम्मति से कांफ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए. और उन्होंने अध्यक्षीय वक्तव्य पढ़ना शुरू किया.यह सलीस उर्दू में लिखा था. लेकिन जाहिर है कि इस मजमे में गैर-हिंदुस्तानी बोलने वाले इलाकों के जितने भी डैलीगेट और विजिटर थे (जिनकी तादाद आधी से कुछ कम ही थी) उनकी समझ में वह बिल्कुल नहीं आ रहा था. वे लोग तो खामोश थे ही, लेकिन उर्दू-हिंदी वाले भी, जो इस वक्तव्य को ध्यान से सुन रहे थे, बिल्कुल खामोश थे. बल्कि ऐसा मालूम होता था कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गयी है. किसी जलसे में मौखिक वक्तव्य के बजाय अगर कोई चीज़ लिखकर पढ़ी जाये तो थोड़ी ही देर में जी उकताने लगता है. लेकिन इस वक्तव्य में हमारी जबान और हमारे मुल्क़ में पहली बार एक बड़े साहित्यकार ने हमें प्रगतिशील साहित्यांदोलन की स्थिति और उद्देश्यों से आगाह किया था…. इस वक्तव्य को पढ़ने में (जो बाद को छपा तो पन्द्रह पृष्ठ का था) कोई चालीस- पैंतालीस मिनट के आसपास लगे.मेरा अब भी विचार है कि प्रगतिशील साहित्यांदोलन की अपेक्षा और उद्देश्यों के संबंध में शायद इससे बेहतर चीज अभी तक नहीं लिखी गई है.”

सज्जाद जहीर तरक्कीपसंद तहरीक के रुहेरवां थे, उनके लिए प्रेमचंद द्वारा इस लिखित उद्बोधन का महत्व स्वाभाविक है. लेकिन अज्ञेय द्वारा इसे झुठलाने के जो निहितार्थ है, वह कोई गूढ़ पहेली नहीं है. संभवतः यदि सज्जाद जहीर की पुस्तक अज्ञेय के रहते हिंदी में आ गई होती तो अज्ञेय इस गढ़ंत के दोषी होने से बच जाते. हिंदी में “रौशनाई'” का प्रकाशन वर्ष 2000 में ही हो पाया.

यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि Premkumar Mani जी ने प्रगतिशील समुदाय को कठघरे में खड़ा कर अज्ञेय को उसके शिकार (विक्टिम) के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है. आज के इस दौर में जब संवैधानिक जनतंत्र खतरे में हो तब प्रगतिशील शक्तियों को जाने अनजाने संदिग्ध बनाना उसी भूमिका में उतरना है, जिस भूमिका में आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शक्तियां है. प्रेमकुमार मणि अपने अभिन्न और मित्र समाज से हैं, काश वे इस अनावश्यक चर्चा का लोभ संवरण कर सके होते!!!

प्रेम कुमार मणि का लेख पढ़ने के लिए नीचे शीर्षक पर क्लिक करें–