इस कठिन कठोर कोरोना काल में संजय जोशी दुनिया की बेहतरीन फ़िल्मों से आपका परिचय करवा रहे हैं. उनका यह पाक्षिक स्तम्भ सोमवार को प्रकाशित होता है। अब तक प्रकाशित कड़ियाँ आपको लेख के आख़िर में दिये गये एक पूर्व लेख का लिंक खोलने से प्राप्त हो सकती हैं। इस स्तम्भ का मक़सद है कि हिन्दुस्तानी सिनेमाके साथ–साथ पूरी दुनिया के सिनेमा जगत की पड़ताल हो सके और इसी बहाने हम दूसरे समाजों को भी ठीक से समझ सकें -संपादक

विस्थापन के दौर में कोड़ा राजी की याद

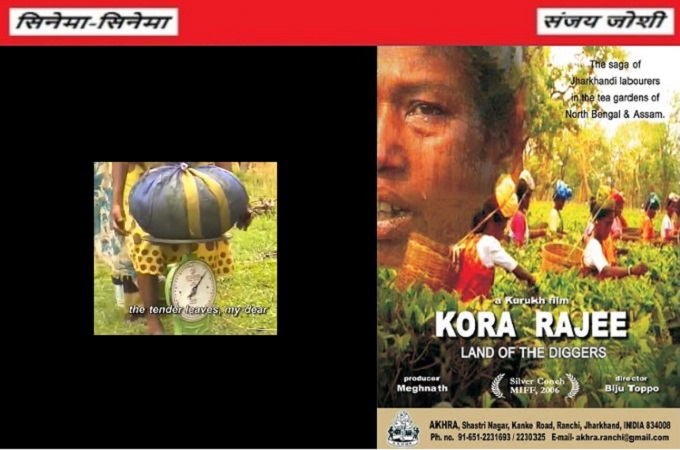

फ़िल्मकार मेघनाथ और बीजू टोप्पो द्वारा स्थापित ‘अखड़ा’ का ज्यादातर काम झारखंडी समाज से जुड़े मुद्दों पर केन्द्रित रहा है. 1995 से वे लगातार न सिर्फ़ फ़िल्में बना रहें बल्कि झारखंड के दूर-दराज इलाकों में जाकर नियमित स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं. 2006 में इस समूह ने एक स्थानीय ट्रेन के बंद हो जाने से पहले ‘गाड़ी लोहरदगा मेल’ के नाम से एक बेहद आत्मीय फ़िल्म बनाई. इसी फ़िल्म में मशहूर कवि और गायक मधु मंसूरी ‘हंसमुख’ ने झारखण्ड से बड़े पैमाने पर आसाम के चाय बागान के लिए कोड़ा कमाने (रोजगार के लिए घर से बाहर जाना) के वास्ते हुए पलायन को ध्यान में रखकर एक गीत ‘ओ चांदो ‘ नाम से लिखा जिसे फ़िल्म में भी मधु जी ने अपनी दमदार आवाज में गाया. गाने का हिंदी में अनुवाद इस तरह है :

‘ओ चांदो’

ओ चाँदो

तुम कोड़ा कमाने परदेस मत जाना

हमारा प्यार तोड़के मत जाना चाँदो

तुम बहुत दिनों के लिए हमें छोड़कर मत जाना

चाँदो तुम माय माटी छोड़कर मत जाना

तुम कोड़ा कमाने परदेस मत जाओ

तुम जहाँ भी जाओगे चाँदो

इतना सुन्दर हीरा जैसा नागपुर नहीं पाओगे

जहाँ हम बचपन में ईंट, पत्थर और धूल में खेलते थे

तुम्हारे बिना कुआँ, तालाब, चुवाँ

सबकुछ सूना –सूना लगता है

इसलिए चाँदो तुम कोड़ा कमाने परदेस कभी भी मत जाना

चाँदो तुम माय माटी छोड़कर मत जाना

तुम जहाँ भी जाओगे चाँदो

इतना सुन्दर झरना नहीं पाओगे

इतने सारे सुन्दर लोग और इतनी सुन्दर बोली कैसे पाओगे

वो सारी जगहें सूनी हो जायेंगी

तुम्हारे बिना कुआँ तालाब, चुवाँ

सब कुछ सूना –सूना लगेगा

चाँदो तुम कोड़ा कमाने परदेस कभी मत जाना

तुम बहुत दिनों के लिए हमें छोड़कर मत जाना

चाँदो तुम माय माटी छोड़कर मत जाना

तुम जहाँ भी जाओगे चाँदो

वहां सरहुल के पर्व वाला नया चाँद कैसे दिखेगा

और यह बात सोचकर

तुम तुम्हारे कलेजे में लगकर/दिल के बाँध को तोड़ दोगे

तुम्हारे बिना कुआँ, तालाब चुवाँ

सब कुछ सूना सूना लगेगा चांदो

तुम जहाँ भी जाओगे चाँदो

परदेसी बन जाओगे

यहाँ अखड़ा में कौन नाचेगा चाँदो

सरहुल के दिन सखुआ फूल कौन खोंसेगा चाँदो

तुमको छोड़ और मैं किससे प्यार करूँगी चाँदो

चाँदो तुम कोड़ा कमाने परदेस कभी मत जाना

2005 में बनी ‘कोड़ा राजी’ एक तरह से इसी गाने का विस्तार है. इस फिल्म के निर्देशक बीजू टोप्पो खुद भी ‘कुरुख’ है. एक तरह से यह फ़िल्म अपने ‘कुरुख’ पुरुखों को खोजने का प्रयास है जो दशकों पूर्व कोड़ा कमाने आसाम और उत्तर बंगाल चले गए थे. कोड़ा कमाने का यह सिलसिला 1840 से शुरू हुआ जब आसाम और उतर बंगाल के चाय बागान में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर झारखंडी लोगों को यहाँ लाया गया. काम की खोज में अपनी जमीन को छोड़कर दूसरी जगह जाने को ही कोड़ा कमाने कहा गया है. फ़िल्म के निर्देशक बीजू अपनी पत्नी के बहाने फ़िल्म के आख्यान को आगे बढ़ाते हैं. फ़िल्म का एक बड़ा हिस्सा फ़िल्म टीम के रांची से आसाम आने और इस क्रम में चाय बागान के पूरे कामकाज को सिलसिलेवार तरह से दिखाने में बीतता है. चाय के बागान से पत्ती तोड़ने और उन्हें मशीन पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को बकायदा एक गाने के जरिये पेश किया गया है. इस प्रकिया में टी टेस्टर द्वारा चाय की गुणवत्ता को परखने वाला दृश्य तक शामिल है लेकिन ये विवरण और दृश्य संयोजन फ़िल्म को ख़ास नहीं बनाता है. इस प्रक्रिया को फिल्माने के क्रम में बीच –बीच कई झारखंडी लोगों से बात की गई है. यह बातचीत ही इस फ़िल्म की सबसे जरुरी उपलब्धि है जो कोड़ा राजी के असल माने समझा पाती है. पूरी फ़िल्म दो तरह की लोकेल में घटती है. पहली है बागान वासियों की रिहायशी कालोनी और दूसरा चाय बागान. कैमरा कई बार लॉन्ग शॉट में कालोनी के दृश्य दिखाता है. इन दृश्यों से जो कहानी बनती है उससे हम बागान मजदूरों की नारकीय जिन्दगी से आसानी से बाबस्ता हो जाते हैं. चाय बागान के मैनेजरों के आलीशान बंगलों की तुलना में ये कालोनियां किसी गंदे स्लम से कुछ ज्यादा की हैसियत नहीं रखती हैं.

अखड़ा की ज्यादातर फ़िल्मों में संगीत सूत्रधार की तरह काम करता है. इस फ़िल्म में भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए दो-दो पंक्तियों के कई गीतों की रचना की गई है. पहले गीत में चाय बागान में काम करती हुई लड़की को चेताते हुआ कहा जा रहा है-

‘ए लड़की तुम कोड़ा कमाने विदेश जाना चाहती हो

जब विदेश जाओगी और अपनी पीठ पर चाय की टोकरी उठाओगी

अपनी पीठ पर चाय की टोकरी उठाओगी और छाती पर अपने दुधमुहे बच्चे को बांधोगी

तब तुम्हे अहसास होगा कि ये चाय की टोकरी तुम्हे पीछे खींच रही है.’

चाय की टोकरी द्वारा पीछे खीचने के रूपक को ही असल में फ़िल्मकार धीरे –धीरे अपने दर्शकों तक संप्रेषित करना चाहता है. इस रूपक की अभिव्यक्ति चाय बागानों में काम कर रहे कई लोगों की बातचीत द्वारा ठीक से निरुपित होती है.

2005 में जब यह फ़िल्म निर्मित हुई तब विश्व बाजार में लगातार छठे साल भारत की चाय का निर्यात कम हो रहा था. चाय के दाम के कम होने और प्रबंधन की दूसरी दिक्कतों और बदमाइशों के कारण एक के बाद एक चाय बागान बंद हो रहे थे. चाय बागानों का बंद होना कोड़ा कमाने गए हुए झारखंडी आदिवासियों के लिए मुश्किल चुनौती खड़ी कर रहा था.

चाय बागानों का कुप्रबंधन कोड़ा कमाने गए मजदूरों पर सीधी मार करता है. एक कुरुख औरत से की गई छोटी बातचीत इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है जब वह कहती है कि ‘यह कोई 2 -3 दिन का नहीं बल्कि तीन वर्ष का मामला है. वह कहती है कि हमें प्रबंधन ने लुंज –पुंज बनाकर चोर-भिखारी बना दिया है.’

अंग्रेजों ने जब यह बागान बनाए तब यहाँ की मुश्किल जलवायु में काम करने आने वाले सभी मजदूरों के लिए राशन –पानी जलावन के साथ –साथ दवा –दारू का भी पर्याप्त इंतज़ाम था. इन पुख्ता इंतजामों की वजह से भी बड़े पैमाने पर कोड़ा कमाने के लिए हजारों लोग यहाँ आये होंगे.

अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है इसलिए बागान के बंद होने पर आय का कोई विकल्प नहीं होने के कारण वे बेतरह संकट में पड़ जाते हैं. एक युवा विधवा से दर्ज बातचीत इस पीड़ा को बहुत मार्मिक तरह से व्यक्त करती है जिसके लिए अकेले बड़े परिवार का पालन –पोषण एक मुश्किल पहाड़ चढ़ने जैसा है.

एक नियत अन्तराल के बाद दुःख की टेक की तरह एक नया गीत हमें फिर से सुनाई देता है.

बोल का हिंदी अनुवाद इस तरह है :

तुम क्यों जा रहे हो

आसाम देश भूटान देश

क्यों अपने शरीर को पीड़ा देने वाले हो

घर में बाजरे का सिर्फ़ एक झोला बचा है

तब याद करो जीवन और मृत्यु को और कूच कर पड़ो

इस गाने को फ़िल्मकार ने खेत पर काम करते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर फ़िल्माया है. जैसे ही गीत ख़त्म होता है बुजुर्ग रोष में कहते हैं कि ‘ये जमीन हमारी नहीं है, ये तो ब्रिटिश समय से कंपनी की है फिर पता नही क्या हुआ उन्होंने इसका जिम्मा दे दिया भारत सरकार को और क्या कहते हैं हमें आज़ादी मिल गयी. और समझ में नहीं आता की घर-बार हमारा कहाँ हैं. जमीन तो है नहीं लेकिन देश तो हम इसी जगह को सोचते हैं अब बताइये यहाँ से कहाँ जाऊं ?’

इस बुजुर्ग की उलट-पुलट जुबान में कही गई बातें बहुत सी बात कह देती हैं. असल में कोड़ा कमाने गए ये आदिवासी अब किसी देश के वासी नहीं है. अपनी जमीन से आख़िरी बचे बाजरे के झोले के ख़त्म होने से पहले कमाने निकले तो लौट के घर ही नहीं पहुँच सके और जहाँ के लिए अपना जांगर गलाया उस देश ने भी कोई मान न दिया.

ऊपरी तौर पर आसाम के चाय बागान पर सीमित यह फ़िल्म असल में आज के प्रवासी मजदूरों की ही कहानी है. अपने गाँव –देहात से निकले कुछ बेहतर पाने की उम्मीद में, दूसरों के खेतों को, कल कारखानों को, सड़कों को हाथ दिया, संवारा लेकिन लाकडाउन में सांप –सीढ़ी के खेल की तरह से फिर से ज़ीरो पर आ गए और फिर से अपने को किसी तरह बचाने की जुगत में लगे हैं.

सिनेमा-सिनेमा ‘की पिछली कड़ियों पर जाने के लिए नीचे के लिंक पर क्लिक करें। इस लेख के अंत में पिछले लेखों के सारे लिंक मिल जायेंगे-

द एडवोकेट: मानवाधिकार योद्धा वकील कन्नाबिरन की अनोखी दास्तान

इस शृंखला में वर्णित अधिकाँश फ़िल्में यू ट्यूब पर उपलब्ध हैं और जो आसानी से नहीं मिलेंगी उनका इंतज़ाम संजय आपके लिए करेंगे.

दुनियाभर के जरुरी सिनेमा को आम लोगों तक पहुचाने का काम संजय जोशी पिछले 15 वर्षो से लगातार ‘प्रतिरोध का सिनेमा’ अभियान के जरिये कर रहे हैं.संजय से thegroup.jsm@gmail.com या 9811577426 पर संपर्क किया जा सकता है -संपादक