अंकित दूबे

भोजपुरी में एक कहावत है कि ‘लइका मुअला के दुख ना, जम के परीकला के दुख’ मतलब कि बच्चे के मर जाने से ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होनी चाहिए कि यमराज को आपके घर का पता मिल गया।

व्यवस्था कोई भी हो वह इस बात की गारण्टी नहीं दे सकती कि वह अन्याय होने ही नहीं देगी। पर उसे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अन्याय के बाद न्याय के पक्ष का समर्थन करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तब यह चिंता की बात होनी चाहिए कि अब अन्याय दोहराया जाएगा और यह बार-बार होगा।

जेएनयू में एमफिल हिंदी एंट्रेस में हुई धाँधली और उससे पैदा हालिया घटनाक्रम को देखें तो पाएँगे कि यहाँ की व्यवस्था न्याय के पक्ष का समर्थन नहीं कर रही। कहावत के मुताबिक़ यमराज ने घर का रास्ता देख लिया है और अब ये दूसरे बच्चे को भी मारेगा। ऐसा फिर होगा और शायद बार-बार भी। उस जगह पर जो हज़ारों मील दूर सीरिया-इजरायल में हुए अन्याय पर भी बोलता है। ऐसे में जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र में हुए जिस अन्याय को पचाने की कोशिश हो रही है वह बेहद ख़तरनाक है।

पिछले साल यहाँ एमफिल/पीएचडी की एक भी सीट नहीं आई। ज़ाहिर है इससे भारी निराशा हुई क्योंकि जो लोग हिंदी साहित्य से एमए कर लेते हैं वे एसएससी की तैयारी नहीं कर पाते। न तो स्किल इण्डिया और ना ही स्टार्टअप इण्डिया के लायक ही रह जाते हैं। मनरेगा में तो इनसे काम होगा नहीं। यहीं इनकी दिक़्क़त है कि ये बदलते हुए देश के साथ बदल नहीं पाते। साहित्य के उद्देश्य – बदलाव, सहभागिता और क्रांति इत्यादि बातों को गंभीरता से ले बैठते हैं।

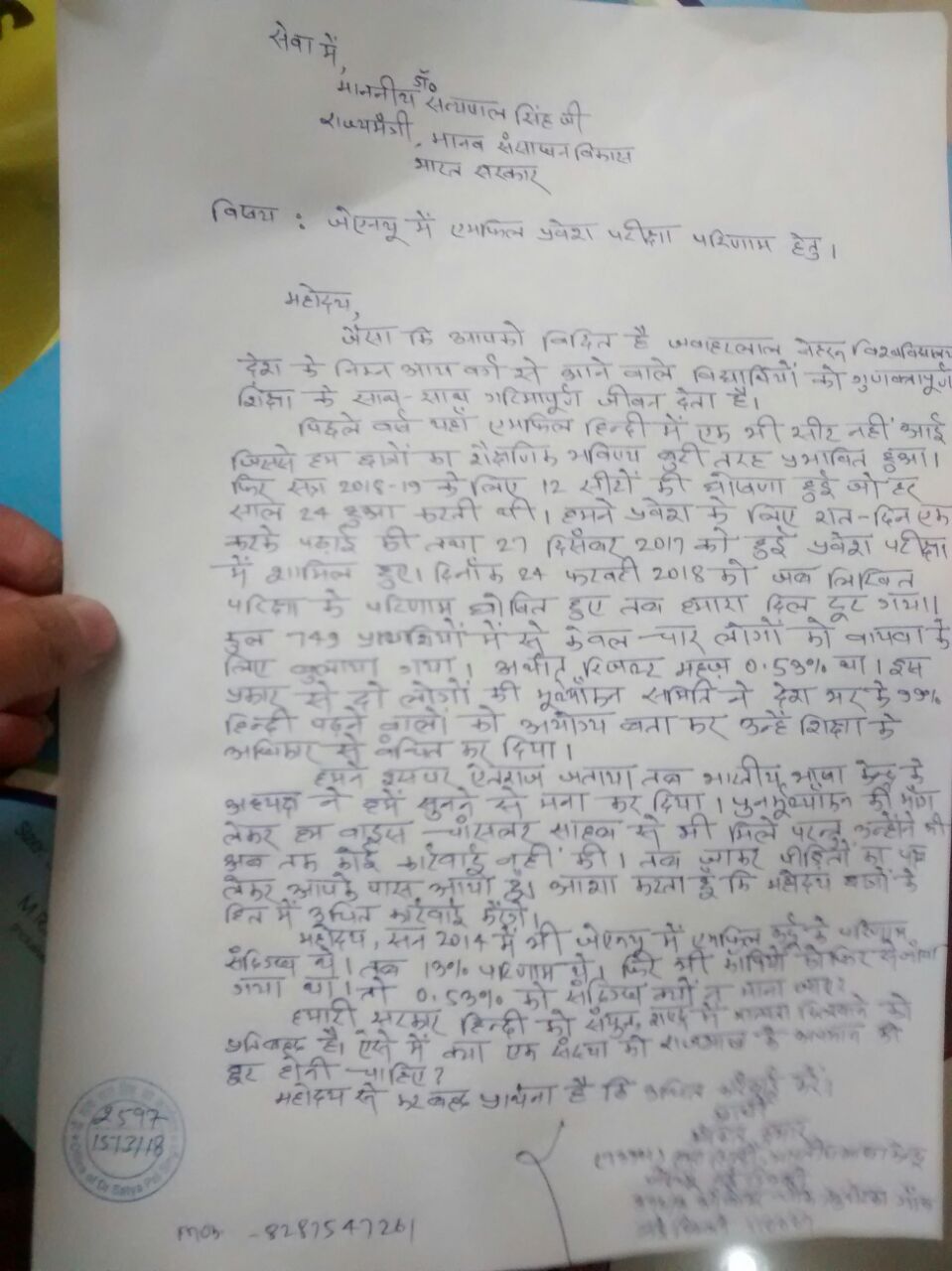

पूरे एक साल के सन्नाटे के बाद साल 2018-19 के लिए हिंदी एमफिल के में 12 सीटें आईं जो पहले हर साल चौबीस हुआ करती थीं। सीटें आधी और दावेदार दूने क्योंकि 2015 बैच जो 2017 में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ वह सीटों का भूखा रहा और फिर साल बाद आधी सीटें आईं तो उसके साथ 2016-18 बैच भी प्रतियोगिता में शामिल हो गया। फिर भी, ना से हाँ भला। लोग तैयारी में लग गए।

प्रवेश परीक्षा हुई और 24 फरवरी को जो परिणाम आए उससे स्वाभाविक ही सभी स्तब्ध रह गए। 12 सीटों के लिए कुल 749 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और साक्षात्कार के लिए महज़ चार लोग चुने गए। फेल होने वालों में जेएनयू के सभी उम्मीदवार थे। सफल परिणाम का प्रतिशत मात्र 0.53 रहा। यह स्वाभाविक ही धाँधली की ओर इशारा था क्योंकि पचास सालों में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि निन्यानवे प्रतिशत लोग फेल कर जाएँ।

छात्र जेएनयू के, पढ़े जेएनयू से फिर एंट्रेंस जेएनयू की और सभी फेल भी जेएनयू के। ये इतना सामान्य नहीं था जिसे पचाया जा सके। पीड़ित छात्रों ने सबसे पहले मूल्याँकन करने वाले शिक्षकों से मुलाक़ात की, शुरू में जिनका रवैया सहानुभूति वाला था। पर जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया यहीं शिक्षक छात्रों को नकारा बताने लगे और इस रिज़ल्ट को स्वीकार कर लेने के लिए दबाव बनाने लगे। इस बात को भूल कर कि अगर सभी फेल हुए तो उन्हें फेलियर हो जाने तक ख़राब गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए इन्हीं शिक्षकों की ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। बात जब राष्ट्रीय मीडिया में गई तब इन्होंने अपने बचाव का एक बेहद आसान रास्ता बनाया।

अब इनका कहना है कि दरअसल इनका दोष नहीं, दोष यूजीसी की उस अधिसूचना का है जो यह सुनिश्चित करने को कहती है कि लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम पचास फीसद अंक होने चाहिए। परीक्षा 80 नम्बर की हुई और इन महानुभावों ने साढ़े सात सौ में 4 को छोड़ किसी को भी 40 नम्बर के लायक नहीं समझा।

बार-बार बात करने की कोशिश और दुत्कारे जाने के बाद शिक्षकों और विभाग के स्तर से जब न्याय मिलने की आशा जब नहीं रही तब पीड़ित लोग वाइस चांसलर के पास गए और दूसरी ओर दोषी शिक्षकों का नारे लगा कर विरोध किया। वीसी ने अकादमिक स्वतंत्रता का हवाला देकर पूरे मामले से ख़ुद को अलग करने की कोशिश की। छात्रों की माँग थी की इस परिणाम की जाँच हो। इस पर वीसी का कहना है कि इसकी माँग विभाग की ओर से हो। अब अपने निर्णय को पत्थर की लकीर मान चुके शिक्षक अपने दिए परिणाम पर कुछ भी सुनने को तैयार कैसे हों !

अंततः इस हकमारी के बीस बीत जाने के बाद अब विरोध प्रदर्शन भी समाप्त हो गए हैं। साथ ही उन चार उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी ले लिया गया जो देश के वो आधे प्रतिशत ख़ुशक़िस्मत लोग थे जिन्हें 745 लोगों को दरकिनार कर चुना गया था। आम विद्यार्थी ख़ुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान के शासन में तीन लोगों को ये हक़ किसने दिया कि अचानक से सैकड़ों छात्रों को अवसर से वंचित कर दें?

ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉपियाँ फिर से नहीं जँची पर इस बार जैसे इस विकल्प पर विचार न करने की कसम ही खा ली गई हो। सन 2014 में एमफिल उर्दू एंट्रेंस के परिणाम संदिग्ध पाए गए थे और जाँच हुई थी जबकि उस समय कुल उम्मीदवारों में से 13% को चुना गया था। आज आधे प्रतिशत रिज़ल्ट पर भी संदेह करने को कोई तैयार नहीं है। क्या चार सालों में हमारा देश और उसकी शानदार तालिमगाहों में से एक जेएनयू इतना बदल गया?

ख़ैर… वक़्त को बीतना होता है और यह बीत भी रहा है। साथ ही पीड़ितों का घाव समय के मर्र्हम से सूखने भी लगे हैं। मग़र अफ़सोस कि नाइंसाफी का कोई हिसाब न हो सका है। लेनिन की मूर्ति, नीरव मोदी और उपचुनावों में सत्ताधारी दल के पराजय की ख़बरों के बीच इस मुद्दे को वह तवज्जो नहीं मिल सकी जिसका वह हक़दार था। वैसे हम आशावादी हैं और अब भी न्याय की उम्मीद रखते हैं। समझते हैं कि अन्याय के विरुद्ध चेतना समाप्त नहीं होगी। भोजपुरी की कहावत कि ‘पानी में आँकड़ ना सरेला’ मतलब पानी में कंकड़ नहीं सड़ेगा। आशा है कि न्याय का कंकड़ छान कर निकाला जा सकेगा।

लेखक भारतीय भाषा केंद्र के पूर्व छात्र हैं और अयोग्य ठहराए गए 745 छात्रों में एक हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं