विश्व पत्रकारिता दिवस पर विशेषः

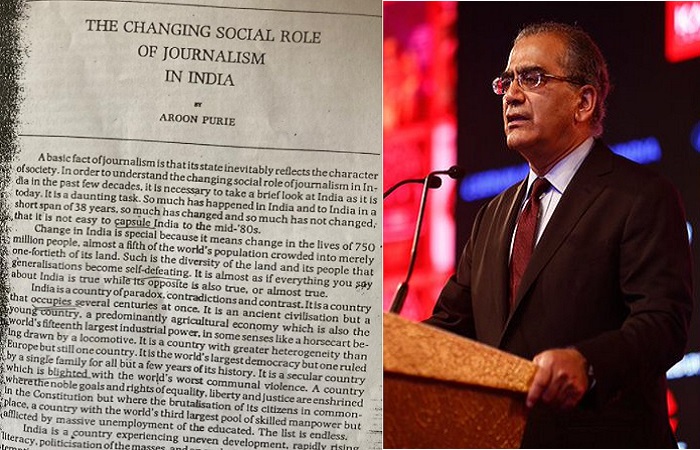

यह भाषण 35 साल पहले यानी 1985 में इंडिया टुडे ग्रुप के संस्थापक अरुण पुरी ने दिया था जब उनकी उम्र 41 बरस थी और इंडिया टुडे मैगज़ीन को प्रकाशित करते हुए दस बरस हो चुके थे। वाशिंगटन के मशहूर स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में दिया गया यह भाषण बताता है कि आज़ादी के 38 बरस बाद जिन लोगों के हाथ पत्रकारिता की कमान थी उनके ज़ेहन में कैसे वलवले थे। वे इमरजेंसी के जले थे और हर क़दम एक संविधान की आत्मा से निखरे भारत की ओर उठाना चाहते थे। इस भाषण में पत्रकारों के ग़रीब जनता का प्रवक्ता होने की वक़ालत की गयी है, वहीं अंधविश्वास के विरुद्ध अभियान और सरकार से लगातारा सवाल पूछते रहने को फ़र्ज़ बताया गया है। ‘ बार में सर कटी लाश मिली’ जैसी सनसनीख़ेज़ हेडलाइन का मज़ाक़ उड़ाया गया है। आज देखकर आश्चर्य होता है कि अरुण पुरी के विशाल साम्राज्य में शामिल ‘आज तक’ और दूसरे चैनल वग़ैरह ठीक उलट काम कर रहे हैं। सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, झूठ, फ़रेब, सरकार की बेशर्म चाटुकारिता इनकी पहचान हैं। यह लेख विश्व पत्रकारिता दिवस पर इस उम्मीद से छापा जा रहा है कि उस दौर का कोई वरिष्ठ पत्रकार इसे पढ़े और अरुण पुरी को फ़ोन करके बताये कि ‘ये क्या कर डाला उस्ताद?’ या ‘ क्या लेकर आये थे और क्या लेकर जाओगे?’ पद्मभूषण अरुण पुरी से हिंदी पढ़ने की उम्मीद करना तो ज़्यादती ही होगी- संपादक

भारत में पत्रकारिता की बदलती सामाजिक भूमिका – अरुण पुरी

पत्रकारिता से जुड़ा बुनियादी तथ्य यह है कि इसकी स्थिति से समाज का चरित्र जरूर पता चलता है। गुजरे कुछ दशक के दौरान भारत में पत्रकारिता की बदलती सामाजिक भूमिका को समझने के लिए यह आवश्यक है कि भारत आज जैसा है उस पर एक संक्षिप्त नजर डाली जाए। यह एक मुश्किल काम है। 38 साल की अल्प अवधि में भारत में और भारत को बहुत कुछ हुआ है। काफी कुछ बदल गया है और बहुत कुछ नहीं बदला है। अस्सी के दशक के मध्य में भारत को किसी खोल में डालना आसान नहीं है।

भारत में बदलाव विशेष है क्योंकि इसका मतलब है 75 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव। यह दुनिया भर की आबादी का करीब पांचवां हिस्सा है जो महज चालीसवें हिस्से में एक पर रह रहा है। इस भूमि और इसके लोगों की विविधता ऐसी है कि इसका सामान्यीकरण बेमतलब हो जाता है। यह लगभग ऐसा है कि भारत के बारे में आप जो कुछ भी कहिए वह सही है जबकि उसका उल्टा भी सही है या लगभग सही है।

भारत विरोधाभासों, अंतर्विरोध और विषमताओं का देश है। यह एक ऐसा देश है जिसका एक साथ कई सदियों पर कब्जा है। यह एक पुरानी सभ्यता है पर एक नया देश है मुख्य रूप से कृषि की अर्थव्यवस्था है जो दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक ताकत भी है कुछ अर्थों में, एक घोड़ागाड़ी है जिसे रेल इंजन से खींचा जा रहा है। यह एक ऐसा देश है जहां यूरोप से ज्यादा विविधता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसपर एक अकेले परिवार का राज चलता है और इसका इतिहास कुछ ही साल पुराना है। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो दुनिया की सबसे बुरी सांप्रदायिक हिंसा से अभिशप्त है। एक ऐसा देश है जहां बराबरी, आजादी और न्याय जैसे महान लक्ष्य संविधान में लिखे हैं पर नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार आम है। यह एक ऐसा देश है जहां कुशल मानवशक्ति का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है पर शिक्षितों में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। सूची अंतहीन है।

भारत एक ऐसा देश है जिसका विकास समान नहीं है, साक्षरता तेजी से बढ़ रही है, आम लोगों का राजनीतिकरण हो रहा है और अपेक्षाओं का विस्फोट है। दशकों में यह वह सब हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो आज ज्यादा स्थिर समाज है और यहां तक पहुंचने में जिसे सदियों लगे हैं। ऐसे समाज से अलग यहां यह सब सबको वोट देने के अधिकार और एक संपूर्ण लोकतंत्र के संदर्भ में हो रहा है। नतीजा यह है कि जो समाज है उसे बांटा जा सकता है, विवादों से भरा है, गुटों में बंटा है और अनंत शोर कर रहा है। यह जैसा कि भारत में एक पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने कहा, यह काम करती अराजकता है। इसके बावजूद हमारी तमाम विविधताओं और भारी गरीबी के साथ हमलोगों ने शासन की एक स्थिर प्रणाली तलाश ली है जिससे लोगों की बढ़ती अपेक्षाओं का पता चलता है। संपूर्ण विकासशील विश्व में कोई दूसरा लोकतंत्र नहीं है जो बने रहने का ऐसा वादा करता है।

भारतीय मीडिया पर भी यही बात लागू होती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे न्यू यॉर्क टाइम्स के एब रोसेन्थल ने दिल्ली के पास एक गरीब भारतीय किसान जो पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री और सरकार की आलोचना करता है, के संदर्भ में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कहा है और बताया है कि उसने खुशी-खुशी अपना नाम और पता भी दे दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सब छप सकता है। रोसेन्थल यह पूछते हुए एक महत्वपूर्ण बात उठाते हैं कि ऐसा और कहां हो सकता था? चीन, पूर्वी यूरोप, (उस समय के) सोवियत संघ में ऐसे सवाल, जवाब देना तो छोड़िए, सुनने का आईडिया ही डरा देगा। एशिया के ज्यादातर हिस्से, तकरीबन संपूर्ण मध्य पूर्व या अफ्रीका या लातिन अमेरिका के कई देशों में ऐसे सवाल ना पूछे जा सकते हैं और ना इनका जवाब दिया जा सकता है। इससे यह तथ्य भी रेखांकित होता है कि भारत में न सिर्फ स्वतंत्र प्रेस है बल्कि यहां हमारे ज्यादातर लोग इसका महत्व समझते हैं और उसका ख्याल रखते हैं भले ही वे खुद लिख या पढ़ नहीं सकते हों। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की स्वतंत्र प्रेस अपने तमाम दोष और नाकामियों के बावजूद भारत के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

इसकी वजह यह भी है कि भारत में प्रेस अभी तक यहां की स्वभावतः उदार और मुक्त समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल रहा है। गंभीर मुश्किलों जैसे न्यूजप्रिंट की कमी, बड़े पैमाने पर निरक्षरता और खराब क्रय शक्ति के बावजूद भारत में प्रेस का अच्छा-खासा विकास हुआ है और यह संख्यात्मक रूप से ही नहीं, गुणात्मक रूप से भी है। यह बढ़ती साक्षरता से आगे रहा है। भिन्न प्रकाशनों के प्रसार में भारी विकास हुआ है और यह क्षेत्रीय, भाषाई प्रकाशनों के मामले में प्रतिष्ठा वाले और ज्यादा दिखने वाले अंग्रेजी भाषा की प्रेस के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट है।

भारत में आज (यह अक्तूबर 85 का लिखा हुआ है) प्रकाशनों की संख्या 1952 के मुकाबले छह गुना और प्रसार पांच गुना है जबकि इसी अवधि में आबादी बमुश्किल दूनी हुई है। भारत की अनूठी विविधता का पता इसकी प्रेस के चरित्र से भी लगता है। दुनिया के कितने देश 85 भाषाओं में अखबार प्रकाशित होने और दर्शनशास्त्र तथा धर्म के प्रति समर्पित 1595 पत्रिकाएं होने का दावा कर सकते हैं। 20,000 से ज्यादा प्रकाशन जिनका मिला जुला सर्कुलेशन 50 मिलियन हो भारतीय न्यूजस्टैंड पर भीड़ लगाए रहते हैं और हर साल 700 नए इनमें जुड़ जाते हैं। सच तो यह है कि इन प्रकाशनों में 30 ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पहले शुरू किए गए थे। इनमें देश के कुछ सबसे प्रमुख समाचार पत्र शामिल थे। अमेरिका के ज्यादातर शहरों में अगर एक या दो समाचार पत्र हैं तो अकेले दिल्ली में आठ दैनिक अखबार हैं और बांबे में 14। एक संस्थान और उद्योग दोनों के रूप में भारत में आज प्रेस का आकार 10 साल पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है। यह एक ऐसी बात है जो देश की की अन्य संस्थाओं के लिए नहीं कही जा सकती है।

तो ऐसे किसी देश में प्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि किसी देश को फ्री प्रेस की जरूरत है कि नहीं और वह उसका ताम-झाम संभाल सकता है कि नहीं। तर्क दिया जाता है कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए रोटी बोलने की आजादी से ज्यादा जरूरी है और यह भी कि मुक्त, युद्धरत प्रेस कुटिलता फैलाती है और विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है। इस तरह, ऐसी प्रेस उन देशों में शासन मुश्किल कर देती है जहां शासन वैसे भी मुश्किल है। यह खासतौर से गरीबी और सामाजिक टकराव वाले भारत जैसे देश में लागू होता है तथा भारतीय प्रेस ने इस सवाल का सामना अक्सर सरकार के अंदर और बाहर के लोगों से किया है।

इस सवाल का सही जवाब यह है कि गरीब आदमी को स्वतंत्र प्रेस की जरूरत अपने अमीर पड़ोसी से ज्यादा होती है। अगर आप शिक्षित, जागरूक हैं और आपके पास पैसे हैं तो आपके पास अपनी दिलचस्पी का ख्याल रखने के साधन होंगे और आप उनके लिए लड़ सकेंगे। लेकिन जब ज्यादातर लोग गरीब, निरक्षर, दब्बू और डरपोक हों तो प्रेस की विशेष जिम्मेदारी है कि प्रवक्ता की भूमिका में आ जाए और शासकों तथा शासित के बीच सेतु का काम करे ताकि राजनीति के लिए खतरा हो सकने वाले सामाजिक विस्फोटों को रोका जा सके। भारत में प्रेस असल में मध्यवर्गीय परिघटना है और इसे अपने दर्शक समूहों को ही कवर करने तक सीमित रहने के लालच से बचना है। इसे भारत की वास्तविकता को दर्ज करने की अपनी विशेष जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और अपने वर्ग से बाहर के लोगों तक पहुंचना चाहिए।

एक हद तक यह होता रहा है। उदाहरण के लिए, तीन साल पहले जब नीम-हकीमों के एक समूह ने खुद के नेत्र सर्जन होने का दावा करके राजस्थान में बड़ी संख्या में लोगों का ऑपरेशन किया और इस प्रक्रिया में उन्हें अंधा बना दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसीलिए की जा सकी कि मीडिया ने तुरंत पूरे मामले का खुलासा कर दिया और क्रोधित जनता के बीच हंगामा मच गया। यहां, अमेरिका में मीडिया हो या नहीं, पीड़ितों में से हर कोई अपने स्तर पर अदालत गया होता और भारी हर्जाने की मांग की होती।

ऐसे ही मामलों का एक और चौंकाने वाला चित्रण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जाने-माने अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने किया है। अपने व्याख्यान, “भोजन तक पहुंच में टकराव” पर वे कहते हैं कि भारत में आजादी के बाद से अकाल नहीं पड़ा है। भारतीय राजनीति और समाज की प्रकृति के मद्देनजर इस बात की आशंका नहीं है कि भोजन की भारी समस्या के वर्षों में भी अकाल पड़ेगा। बड़े पैमाने पर भूख से मौत का खतरा हो तो सरकार के पास तत्काल कार्रवाई नहीं करने का कोई विकल्प नहीं है। अखबार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह है तथ्यों की जानकारी देना और चुनौती का मुकाबला करने के लिए मजबूर करना” इसकी तुलना वे चीन से करते हैं, जहां 1959 से 1961 तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। यह तथाकथित आगे की ओर लंबी छलांग की नाकामी के बाद हुआ था जिसमें 16.3 से 23 मिलियन मौतें हुई थीं जिसे टाला जा सकता था। इस अवधि में चीन में इन स्थितियों के बारे में मामूली जानकारी थी जबकि विदेशों में भारी अफवाह थी। इन भयावह तथ्यों को बहुत हाल में आधिकारिक तौर पर एक ऐसे शासन ने स्वीकार किया गया है जो पहले के नेतृत्व का आलोचक है। प्रो. सेन के मुताबिक विडंबना यह है कि चीन के गरीबों को सामान्य समय में भारत के गरीबों के मुकाबले बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है।

इसलिए इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता है कि एक गरीब विकासशील समाज में यह प्रेस का काम है कि वह बहुमत की स्थिति पर ध्यान दे। मामला सिर्फ किसी समाचार, गांव में नरसंहार या बाढ़ को कवर करने का नहीं है बल्कि विकास की प्रक्रिया को कवर करने का भी है। भारत में ऐसी संस्थाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जो असंगठित और अकसर भोले आम लोगों की चिन्ता या आवाज उठाए। और ऐसे में जब प्रेस की आवाज दबाई गई, जैसा 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान हुआ, श्रीमती गांधी का संपर्क तुरंत जनता के मूड से टूट गया तथा उसके बाद हुए चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक हद तक यह विडंबनापूर्ण ही है कि इमरजेंसी के सेंसरशिप और इसके साथ नागरिकों के अधिकारों तथा आजादी पर थोक भाव में हुए हमले से नागरिकों के साथ-साथ पत्रकारों को भी बुनियादी तौर पर प्रेस की भूमिका के बारे में पता चला। क्योंकि सेंसरशिप के बिना हजारों लोगों की नसबंदी कर दी जाती जो परिवार नियोजन के प्रति हास्यास्पद और बेहद गलत उत्साह में किया जा रहा था। इसी तरह बहुत सारे शहरी गरीब अपनी झुग्गियों और जैसे-तैसे घरों से उजाड़ दिए गए होते और शहर की सीमा के बाहर कहीं पटक दिए गए होते क्योंकि उनकी बस्ती देखने में अच्छी नहीं लगती थी।

भारत में प्रेस की भूमिका को देश की दूसरी संस्थाओं के मुकाबले खासतौर से एक अलग ढंग से भी पारिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले, देश में रेडियो और टेलीविजन के विशाल नेटवर्क का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास है। इसलिए मुक्त विचारों का प्रसार नहीं होता है और रिपोर्टिंग सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं तक सीमित होती है। इसलिए स्वतंत्र प्रेस के बुनियादी काम निजी स्वामित्व वाले प्रिंट मीडिया पर आश्रित हैं।

दूसरे, किसी भी मुक्त समाज में प्रेस की मौजूदगी का संबंध पूरे समाज की राजनीति के तीन हिस्सों – विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा अन्य संस्थाओं के साथ सहजीवी का होता है। ये संस्थान स्वस्थ और जीवंत रहें इसके लिए प्रेस के काम-काज को मुख्य रूप से इसकी परंपरागत भूमिका में सीमित रखा गया है जो घटनाओं की रिपोर्टिंग और उसकी व्याख्या करने तक है। पर ये संस्थान अगर अप्रभावी हों या उनका क्षरण हो रहा हो तो पत्रकारिता की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। तब उसे इन संस्थानों के कामकाज को मजबूत करने, उनका समर्थन करने और सहायता देने का काम करना है जिससे मुक्त समाज बनाने में सहायता मिले।

भारत में संसद ने गुजरे तीन दशक के दौरान ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत में देखा है। शुरुआती वर्षों में इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। तब स्वतंत्रता संघर्ष में कई वर्ष लगा चुके दिग्गज सांसद सरकार की खबर लेते रहते थे और तब जवाहरलाल नेहरू जैसे जानकार प्रधानमंत्री अपने बहुमत का उपयोग आलोचना की आवाज को दबाने के लिए नहीं करते थे। हालांकि, बाद के वर्षों में ये स्थितियां बदली हैं। संसद में कम विशिष्टता वाले लोगों का आना धीरे-धीरे बढ़ा है, कांग्रेस के अंदर पार्टी का लोकतंत्र लगभग खत्म हो गया है। संसद के दोनों सदनों की बैठकें लगातार संक्षिप्त हुई हैं और इन बैठकों के दौरान होने वाली चर्चा कम अर्थपूर्ण रह गई है। एक समय था जब भारत में प्रेस को अपने दैनिक जरूरत की खुराक संसद में जो बताया गया और जिसपर चर्चा हुई से मिल जाती थी। रही सही जरूरत की पूर्ति सांसद ने कहां क्या कुछ छोड़ दिया से हो जाती थी।

आज प्रेस संसद का अनुसरण करे इसकी बजाय संसद प्रेस से लीड लेती है। गुजरे दशक के दौरान जो बड़े खुलासे हुए हैं वे पहले अखबारों में छप चुके थे। जिसे बाद में विपक्ष के सांसद ने संसद में उठाया और सरकार पर स्पष्टीकरण देने के लिए दबाव डाला। कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अखबारों ने ही खबर दी थी कि बिहार में पुलिस वाले जानबूझकर अपराधियों की आंख फोड़ रहे हैं और ऐसा अपराध पर नियंत्रण के नाम पर किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर रहे थे क्योंकि उन्हें पर्याप्त संख्या में डकैत नहीं मिल रहे थे और डकैत विरोधी अभियान में उन्हें मारे गए डकैतों की संख्या बतानी थी। अखबारों ने ही छापा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीमेंट का कोटा देने के बदले लोगों से जबरन अपने ट्रस्ट के नाम से चंदा ले रहे थे। और प्रेस ने ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को एक टिम्बर स्कैंडल में दोषी ठहराया जिसकी वजह से आखिरकार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

एक लोकतांत्रिक राजनीति में प्रेस और दूसरी संस्थाओं का सहजीवी रिश्ता होता है और यह न्यायपालिका के मामले में खासतौर से प्रासंगिक है। भारत में प्रेस और अदालतों ने कार्यपालिका के दबाव में रहने पर एक दूसरे का समर्थन किया है। अदालतों ने अखबारों की कीमत तय करने की सरकार की कोशिश को नाकाम कर दिया और जब सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठतम जज को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा छोड़ी और एक चुने हुए जज को इस पद पर नियुक्ति कर दिया तो प्रेस ने सरकार की कड़ी आलोचना की। इसी समय सरकार के प्रवक्ता ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका के सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया। मीडिया ने इस घातक सिद्धांत के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया जो व्यवहार में हाल के वर्षों में छोड़ दिया गया था। हालांकि, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति अन्य खतरे सामने आते रहते हैं।

प्रेस की सामाजिक भूमिका का अच्छा खासा विस्तार हुआ है और यह एक अन्य तरीके से है जिसका संबंध न्यायपालिका से है। हर तरह के अन्याय से घिरी व्यवस्था में और जहां सामान्य कानूनों को राज्य के भिन्न अंगों द्वारा खुद आदतन नजरअंदाज किया जाता है या जिनका उल्लंघन किया जाता है, प्रेस ने इस बात पर ध्यान दिया है कि नियोक्ता कैसे बाल मजदूरों को सताते हैं, वेश्यावृत्ति के लिए कैसे महिलाएं खरीदी और बेची जाती हैं, कैसे विचाराधीन

कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखा जाता है और मुकदमे की सुनवाई शुरू ही नहीं होती है, कैसे एक राज्य सरकार के मंत्री अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। ऐसी रपटों से अदालतों को ऊर्जा मिली है, न्यायपालिका की भूमिका बढ़ी है और भारत में जनहित याचिका कहे जाने वाले मामले दायर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। खुद अखबार का रिपोर्टर समेत कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नागरिक अधिकार के किसी मामले में पत्र लिख सकते हैं। अदालत ऐसे मामलों में दखल देती है और कार्यपालिका से सवाल करती है। नतीजा यह है कि एक अन्यायपूर्ण समाज में न्याय के सारे मोर्चे आगे आ गए हैं। इसलिए इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि भारत में प्रेस की भूमिका न सिर्फ लोकतंत्र के एक प्रमुख साधन की रही है बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति में प्रमुख संस्थाओं के काम-काज में सहायता करना भी रहा है। सामाजिक न्याय के मामले आगे बढ़ाने में भी इसकी भूमिका रही है और यह उन लोगों की ओर से सतर्क रहता है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, कई तरह से पत्रकारिता की सामाजिक भूमिका विकसित समाज में इस पेशे के लिए जो कुछ निर्धारित है उससे आगे जाती है क्योंकि पत्रकारिता को अगर सरकारी संस्थाओं की रक्षा करनी है और उन्हें मजबूत करना है तो इसे बदलाव के लिए प्रेरक भी होना होगा। एक्सपोजर अक्सर अपने आप में बहुत मददगार नहीं होता है क्योंकि यह एक ऐसे समाज में होगा जहां जनमत और भी अच्छी तरह से व्यक्त होगा। इसकी वजह यह भी है कि बाकी व्यवस्था उतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए, अक्सर पत्रकार को सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अन्याय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना हो या सिर्फ खबर छपे। सरकार के लिए नजरअंदाज करना सबसे सुविधाजनक है। सीधी सी बात यह है कि भारत में सही के मुकाबले गलत ज्यादा है। राजनीति घिनौनी है, नौकरशाही भ्रष्टाचार से भरी हुई है, पुलिस की बर्बरता पुरानी बात हो गई, शैक्षिक संस्थान गुटों में बंटे हुए हैं और कलाएं जितनी राजनीति से पीड़ित हैं उतनी राजनीति में नहीं हैं। और जैसा कि बीबीसी के जाने-माने रिपोर्टर मार्क टली ने भारत पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हुए (हाल में) कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं भारत में हूं, यह वह जगह है जहां पुरस्कार दिलाने वाली खबरें होती हैं और घटनाएं घटती हैं।

जब नाकामियों और सामाजिक बुराइयों के खोजी रिपोर्ट के रूप में पेश किए जाने से एक समय के बाद पाठकों की दिलचस्पी कम होने का वास्तविक खतरा होता है तो इस तरह के कारण बताने की प्रवृत्ति होती है, “हम जानते हैं कि समाज में गलत क्या है। लेकिन इस मामले में किया भी क्या जा सकता है?” सवाल यह नहीं है कि टिप्पणियों में सामान्यताओं की ओर इशारा किया जाए बल्कि अच्छी रिपोर्टिंग के जरिए किसी ना किसी अच्छे मुद्दे को उठाते रहने की है। उदाहरण के लिए, भारतीय अखबारों में अदालतों में देरी से संबंधित खबरें लंबे समय से चली आ रही हैं। इससे होने वाले नुकसान का दिल दहलाने वाला विवरण भी होता है। पर भारत जैसे देश में कोई पत्रकार इसे इस उम्मीद में नहीं छोड़ सकता है कि लोगों की जागी हुई जागरूकता से सुधार के उपाय हो जाएंगे। जनता को तो समस्या की जानकारी पहले से ही होती है। इसलिए रिपोर्टर को निचली अदालतों में प्रक्रियाओं की जानकारी लेनी होती है और जांच की इस प्रक्रिया में तरीके सुझाने होते हैं जिससे स्थिति बदली जा सके और यह सब जन-चर्चा का मुद्दा बन सके। पत्रकार, जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट करके संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसे यह भी बताना होगा कि क्या होना चाहिए। और यह अतिरिक्त जिम्मेदारी एक ऐसे माहौल में निभाई जानी है जहां उसके पास सूचना के स्रोत ज्यादा खुले समाज के मुकाबले कम हैं। उसे बहस करनी पड़ती है, आईडिया निकालने पड़ते हैं और देश के दिमाग में मंथन की स्थितियां बनानी होती हैं।

सामाजिक तौर पर जिम्मेदार प्रेस की अपील दुधारी तलवार साबित हो सकती है क्योंकि भिन्न उद्देश्य वाले लोग इस शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। इनमें कुछ फ्री प्रेस के आदर्शों के खिलाफ भी हैं। राष्ट्रीय विपक्ष, जिसकी संसद में अक्सर मामूली उपस्थिति रही है, के लिए प्रेस एक मूल्यवान फोरम है। इसलिए भारत में ज्यादातर विपक्षी नेता मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब सरकार के खिलाफ अंतहीन अभियान चलाना बताएंगे और चाहेंगे कि निरंतर विरोधी की भूमिका में रहे और संदर्भ से कोई वास्ता न हो। खुद शासकों के लिए यह परिभाषा नेहरू द्वारा जेफरसोनेनियम उदारवाद उड़ेलने से लेकर इंदिरा गांधी के बदलते मूड के बीच रही है। इमरजेंसी में तो उन्होंने प्रेस को नष्ट करने का अभियान शुरू किया था और इस कारण अपने दूसरे कार्यकाल में मीडिया के बीच बेहद अविश्वसनीय हो गई थीं। उस समय उनमें किसी भी आलोचनात्मक संदर्भ को देशविरोधी करार देने की प्रवृत्ति आ गई थी।

इसके बावजूद प्रेस न सिर्फ इंदिरागांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के काले दिनों को झेलकर बची रही बल्कि उसके बाद इसका इतना विकास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही, इमरजेंसी से लोगों को यह समझ में आया कि देश में लोकतंत्र और स्वतंत्र प्रेस की परंपरा कितनी गहरे पैठी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर चार दशक पुरानी थी तो सीमित स्वशासन उससे एक दशक पहले आया था जबकि भारत में स्वतंत्र प्रेस का इतिहास एक सदी से ज्यादा पुराना है। इस इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि रिपोर्टिंग का काम शुरू से ही बृहत्तर सामाजिक उद्देश्य से मिला हुआ था। इससे यह भी पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में धीर-धीरे क्या बदलाव आया। पारगमन के भिन्न चरणों से गुजरते हुए यह अपने मौजूदा रूप में उभरा है और अपनी तमाम शक्तियों तथा कमजोरियों के साथ मौजूद है।

भारतीय पत्रकार सौभाग्यशाली हैं कि इस पेशे की बुनियाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने रखी थी जिन्होंने पत्रकारिता को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमले के लिए एक शांतिपूर्ण पर घातक हथियार में बदल दिया। और ऐसी महान पत्रकारिता पर अमल किए जाने के कारण ही बाद की पीढ़ियों के उपक्रमों के संरक्षण में भारी योगदान मिला। स्वतंत्रता आंदोलन के तकरीबन सभी महान नेता – गांधी, नेहरू, तिलक, सुभाष चंद्र बोस कभी ना कभी पत्रकार रहे और अधिकारियों से उनकी भिड़ंत हुई। यह आंदोलन अपने आप में एक तरह से प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रेस द्वारा शुरू किया गया था और अंग्रेजों से लड़ते हुए कद में बड़ा हुआ। संघर्ष के दौरान अंग्रेजों के स्वामित्व और संचालन में शक्तिशाली अखबार थे जो शाही हितों की रक्षा करते थे और राष्ट्रवाद की ताकतों का मुकाबला करने की कोशिश करते थे। राष्ट्रवादी प्रेस एक तरफ तो निडर होकर स्वतंत्रता संघर्ष को आम लोगों तक ले गया और दूसरी ओर, बाहर की दुनिया में भी। निश्चित रूप से इससे एक विरासत और परंपरा बनी जिसे संकट के समय में भारतीय प्रेस याद और अमल करता है।

यह महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रेस का वास्तविक जन्म कमोबेस कांग्रेस पार्टी की स्थापना के आस-पास ही हुआ है जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का पर्याय बन गया। सबसे शुरुआती राष्ट्रवादी अखबारों में एक था, केसरी। इसे कांग्रेस नेता बांल गगाधर तिलक ने जनवरी 1881 में मुंबई से शुरू किया था। अपने अखबार का उद्घाटन करते हुए तिलक ने प्रेस की परंपरागत भूमिका पर जोर दिया था जो जनता से संबंधित मामलों में सतर्क और चौकस रहना है। उन्होंने कहा, इस अखबार में जो लिखा जाएगा वह इसे दिए गए नाम के अनुकूल होगा। पत्रकार के कलम का निरंतर उपयोग रात में सड़कों की लाइट के उपयोग और पुलिस वालों द्वारा रात भर चौकीदारी जैसे फायदे देता है। इसलिए हम यह लिखना चाहते हैं कि सरकारी अधिकारी पूरी निष्पक्षता और बगैर किसी डर के अपना काम कैसे करते हैं।

20वीं सदी के शुरुआती हिस्से से लेकर 1947 में आजादी मिलने तक भारत में सभी बदलावों और प्रेस के पीछे जो निर्णायक ताकत थी वह महात्मा गांधी हैं। उन्होंने सदी के बदलने के साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष को बदल दिया जो उस समय तक महज वकीलों के एक आंदोलन की तरह था। अब इसे एक जनआंदोलन बना दिया गया। आम जनता को अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जागरूक और आंदोलित करने के लिए वे प्रेस को एक और औजार मानते थे। पर जल्दी ही उनकी दो पत्रिकाएं, यंग इंडिया और हरिजन स्वतंत्रता अभियान में शक्तिशाली औजार बन गए और गांधी जी के विचारों तथा दर्शन को फैलाने का काम करने लगे। इसी समय, राष्ट्रवादी प्रेस तेजी से उभर रहे थे और इनका राजनीतिकरण हो रहा था। पत्रकारिता एक पेशे की बजाय मिशन बन गया। इसी अवधि में स्वतंत्रता आंदोलन के तकरीबन सभी वरिष्ठ नेता एक तरह से पत्रकार बन गए। अगर ये पेशे से पत्रकार नहीं भी थे तो मान्यता और समर्पण से थे।

इसलिए, जब इन लोगों ने देश का काम-काज संभाला तो इन्हें स्वतंत्र प्रेस का महत्व मालूम था खासकर उस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसकी स्थापना वे अपने देश में चाहते थे। नेहरू के लिए आत्म सम्मान से युक्त स्वतंत्र प्रेस का विकास उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका औद्योगिक सपना था और जल्दी ही उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस से नियमित संपर्क बना लिया। वे जाने-माने संपादकों से अक्सर मिलते और उनसे सलाह करते थे। इस मामले में उनके विचार उनके इस मशहूर बयान से स्पष्ट थे, “मैं दमित और नियंत्रित प्रेस के मुकाबले, आजादी के गलत उपयोग के सभी संबंधित खतरों के साथ पूरी तरह स्वतंत्र प्रेस रखूंगा।“

1947 में देश की आजादी भारतीय प्रेस के लिए एक बड़ी घटना थी। ब्रिटिश हितों के स्वामित्व वाले मुट्ठी भर अखबारों को छोड़कर बाकी सबके लिए इससे पहले का काम सरल था: राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए लड़ना। हर किसी को पता था कि हीरो कौन है और कौन विलेन। भारतीय मीडिया के इतिहास में इस अवधि को अक्सर व्यूजपेपर फेज (विचार वाले अखबारों का दौर) कहा गया है। उस समय पत्रकार का काम था राष्ट्रीय आंदोलन का भाग होना और तब (किसी ने याद दिलाया) खराब अंग्रेजी लिखना देशभक्ति का प्रतीक था।

1947 के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रही बल्कि एक राजनीतिक पार्टी हो गई थी और स्वतंत्रता संघर्ष के महीन सपूत भारत के नीति नियंता हो गए थे। यह वह समय था जब प्रेस को अपनी भूमिका चुननी थी और इसने पाया कि वह खुद ही भारी दुविधा में है। अचानक उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जाना मुश्किल था जिनकी हाल तक महान हीरो के रूप में तारीफ की थी। नेहरू उदार थे और आलोचना का बुरा नहीं मानते थे। लेकिन उस जमाने में प्रेस ने बमुश्किल कभी उनके धैर्य की परीक्षा ली। ऐसा नहीं है कि उस समय आलोचना नहीं थी पर यह बहुत ही साधारण आदर्श की सतह पर सीमित था। प्रेस प्रतिष्ठान के अग्रणी लोगों को आशंका थी। उन्हें लगता था कि नेहरू के न्यूट्रलवाद का विरोध नहीं किया जाए तो भी राज्य द्वारा उद्योगों के स्वामित्व पर जोर दिए जाने, आर्थिक प्लानिंग में उनका प्रयोग कुछ का तो हो। इसके बावजूद, नीतियों को स्वीकार करने, विकास के उद्देश्य और सरकार के अच्छे इरादे सब थे। निश्चित रूप से प्रेस से भी अपेक्षा की जाती थी कि वह सामाजिक तौर पर जिम्मेदार रहे और पहले प्रेस कमीशन के शब्दों में (प्रेस को चाहिए कि) एक सामाजिक व्यवस्था बनाने और उसकी रक्षा करने में मदद करें जिसमें न्याय …. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मौजूद रहे। और बेशक उन शुरुआती वर्षों में टकराव और आलोचना की बजाय सहमति और सहयोग ज्यादा होते थे। ज्यादातर खबर यही होती थी कि सरकार ने क्या किया या करने का वादा किया। जवाहर लाल नेहरू का हरेक भाषण अगर उस दिन की लीड स्टोरी न हो तो पहले पन्ने की खबर होता था।

अगर यह प्रेस की भूमिका में बुनियादी परिवर्तन था तो और भी बदलावों के सबूत थे। सरकार से मित्रवत होने में उनका निहित स्वार्थ था। स्वतंत्रता के बाद पहले या दूसरे दशक तक की अवधि ऐसी थी जब पत्रकारिता मिशन नहीं रही। पर पेशा भी नहीं बन पाई। पत्रकारों को कम पैसे मिलते थे, प्रकाशनों के पास पैसे कम होते थे, खबरों के लिए देश से बाहर जाने पर मामूली खर्च किया जाता था तथा सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से पत्रकारों के दैनिक खुराक का काम चलने लगा। ये वो लोग थे जो पत्रकारिता में चले आए क्योंकि करने के लिए कुछ और नहीं था।

यह वो समय था जब जिसे उपहासपूर्वक जूट प्रेस कहा जाता था वही प्रभावी था। सरकार से साथ मित्रवत होने में उनका निहित स्वार्थ था। औद्योगिक क्षितिज पर, संसाधनों के वाजिब आवंटन के प्रति अपने नए उत्साह के तहत सरकार को लाइसेंस राज को जन्म दिया। बड़े अखबार अमूमन कारोबारियों के थे जिनकी अच्छी-खासी दिलचस्पी ढेर सारे उद्योगों में थी। इनमें इंजीनियिरिंग के सामानों से लेकर टेक्सटाइल और जूट सब शामिल हैं। ये उद्यमी अपने अखबारों को लटकन समझते थे। इसमें पैसे कम लगते थे पर प्रतिष्ठा के साथ सरकार पर दबाव बनाने की ताकत मिलती थी जिसके पास औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लाइसेंस देने के अधिकार थे। ऐसे कुछ घरानों ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कांग्रेस पार्टी को पैसे दिए थे और स्वतंत्रता के बाद भी ऐसा करना जारी रखा था। यह एक अच्छा संबंध था और साहसी पत्रकारिता की संभावना नहीं थी। कुछ जाने-माने संपादकों के अलावा पत्रकार मीडिया के स्टार नहीं थे। ये संपादक बोझिल संपादकीय या संतुलित विश्लेषण लिखने में अपनी मुख्य भूमिका मानते थे न कि उस टीम का नेतृत्व करने में जो सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से खबरें बनाती थी।

सच तो यह है कि प्रेस के कुछ परिचितों के कारण आगे चलकर नेहरू का नुकसान हुआ। विश्व राजनयिक के रूप में उनकी वैश्विक चाहतों की रिपोर्टिंग जमीनी हकीकत से ज्यादा होती थी। सुरक्षा बलों के बिल्कुल तैयार न होने से चीन के साथ सीमा पर नुकसानदेह युद्ध हुआ और इसपर कभी विचार भी नहीं किया गया। दूसरी ओर, क्षेत्र की भाषा के आधार पर राज्य बनाकर देश में जब एक बड़ा पुनर्गठन हुआ तो प्रेस ने एक ऐसी प्रवृत्ति का समर्थन किया जिसपर अक्सर अफसोस किया गया है। क्योंकि इससे देश के अंदर राज्यों के आधार पर एक अलग पहचान को बढ़ावा देने में मदद मिली।

बेशक, कुछ कांड भी हुए थे : प्रधानमंत्री के विशेष सहायक विवादास्पद बन गए और उन्हें पद छोड़ना पड़ा, एक घोटाले के बाद वित्त मंत्री इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए। उनका नाम एक धोखेबाज कारोबारी से जुड़ा था। पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाप भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक आयोग बना था। पर इन और अन्य मामलों में प्रेस ने वही किया जो संसद सदस्यों ने किया और संभवतः इनमें सबसे मुखर थे नेहरू के अपने दामाद यानी राजीव गांधी के पिता और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी जो कांग्रेस के ही सदस्य थे।

इसके बावजूद प्रेस की आलोचना तब तकलीफदेह हुई जब 1962 में हम चीन के साथ सीमा विवाद हार गए। तब चीन के साथ दोस्ती की नेहरू की नीति का खुलासा हो गया और रक्षा मंत्री वीके कृष्णमेनन पर हमलों का असर यह हुआ कि आखिरकार उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इन सारी बातों से नेहरू एक कमजोर व्यक्ति के रूप में उभरे। भ्रष्टाचार के ढेरों आरोपों से उनकी सरकार की साख पर धब्बा लगा और प्रेस ने जन आलोचना की आवाज के रूप में लगातार सख्त भूमिका निभानी शुरू की। कुछ हद तक इसमें जनता के मोहभंग का भी असर था। खासकर इसलिए कि विकास के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल साबित हुआ था।

इसके बावजूद, प्रेस की ओर से लगातार सरकार की तरफ झुकने की इच्छा थी ताकि उसका सरकार का संरक्षण मिले। राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां अपना ज्यादातर राजस्व ग्राहकों से पाती थीं जो सरकार की भिन्न एजेंसियां थीं। नेक इरादे वाले प्रेस बैरन भी चाहते थे कि सरकार चौथे खंभे को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बनाए। पत्रकारों को सस्ते घर दिए गए, उन्हें बेहतर वेतन देने के लिए कानून बनाए गए और ढेरों प्रकाशन सरकारी विज्ञापनों के दम पर ही चलते रहे। इनमें से कुछ का इरादा तो अच्छा था पर सरकार ने जो सहायता दी उससे निर्भरता भी बनी। इस तरह, अखबार और उनके कर्मचारी कुछ दिखने और नहीं दिखने वाले डोर के जाल से सत्ता के केंद्र के साथ बंधे हुए थे। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी लोकतंत्र में बन सकती है खासकर भारत में जहां राजनीतिक अधिकार किसी अन्य के मुकाबले ज्यादा सम्मान पाता है और वहां जहां सरकार के हाथ पूरी तरह खुले मुक्त उपक्रम वाले समाज के मुकाबले कई तरह से स्पष्ट हैं।

प्रेस और सरकार के बीच वास्तविक अलगाव नेहरू के समय नहीं आया बल्कि उनकी बेटी के शासन में ऐसा हुआ। श्रीमती गांधी, 1966 में जब सत्ता में आईं तो प्रेस की भूमिका को लेकर उनकी समझ थोड़ी असहज थी और वे अक्सर यह सवाल उठाती थीं कि भारत जैसे देश में, जो गरीबी, पिछड़ेपन, अज्ञान, बीमारी और अंधविश्वास से लड़ रहा है, प्रेस को कितनी आजादी चाहिए। देश में कई विवादास्पद निर्णयों को लागू करते हुए उनका यह रुख पैना होता गया। इसपर सत्ता के कड़वे खेल में कांग्रेस पार्टी के टूटने, उद्योगों और बैंकों के कई सारे सरकारीकरण, भारतीय राजकुमारों के प्रीवी पर्स खत्म किए जाने जैसी बहुत सारी चीजों का असर था। इससे उनके और प्रेस के बीच की फूट बढ़ी। उस समय प्रेस प्रभावी तौर पर दक्षिणपंथी था और बदलावों की पूरी रेंज पर आलोचनात्मक रुख अपनाता था। एक बार जब विरोधभाव की एक निश्चित मात्रा तैयार हो गई तो अंतिम अलगाव इमरजेंसी के साथ आया जो उन्होंने जून 1975 में लगाया। यह भारतीय पत्रकारिता के अंतिम विभाजन की तरह था।

ऐसी स्थिति बनने में श्रीमती गांधी की बढ़ती असुरक्षा की भावना थी और प्रेस ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए दरअसल कुछ नहीं किया। पर अब जब वे बांग्लादेश की जीत की राजनीति के साथ सामान्य हो चली थीं प्रेस को एक ऐसी संस्था मानने लगी थीं जो बाधाएं ही खड़ी करती हैं। ऐसी स्थिति में विरोधी जैसा संबंध ही रहना और आगे बढ़ना था। यही हुआ भी।

आजादी के बाद से पहली बार सरकार लगातार प्रेस का हमला झेल रही थी। कलकत्ता के स्टेट्समैन ने बांग्लादेश पर सरकार की नीति को लेकर गंभीर आशंकाएं जताईं। हिन्दुस्तान टाइम्स के बीजी वर्गीज ने सिक्कम के भारत में विलय पर खुलेआम सवाल उठाया। इसके लिए उन्हें तुरंत देश विरोधी होने का तमगा मिल गया और अखबार के मालिकानों ने विदाई आदेश जारी कर दिया जिनका उस समय जूट का बड़ा कारोबार था। इस बीच उन्होंने विकास पत्रकारिता को गंभीरता से आजमाना शुरू किया था। इसके तहत बुनियादी सवाल उठाए जाते थे और उन्हें अच्छी तरह फॉलो किया जाता था। उनके अखबार ने दिल्ली के पास किसी गांव को गोद लिया ताकि एक समय के दौरान हो रहे सामाजिक पारगमन तथा ग्रामीणों के जीवन में आए बदलावों पर अध्ययन किया जाए। अखबार ने एक संवाददाता को उतरप्रदेश भेजा ताकि शिलान्यास की धोखाधड़ी का खुलासा किया जा सके। उन दिनों चर्चा थी कि श्रीमती गांधी शिलान्यास के पत्थर लगवाए जा रही हैं और परियोजनाओं के सामने आने के कोई संकेत नहीं है। वर्गीज और उनकी तरह की पत्रकारिता पहली बार रुख तय कर पाई थी और भारतीय प्रेस के इतिहास में पहली बार रुख तय कर पाए। और एक संपादक को बर्खास्त किए जाने कारण जनता मे भारी गहमा गहमी थी।

हालांकि, प्रेस के लिए इमरसेंजी सत्य के क्षण थे। श्रीमती गांधी को प्रेस को इतनी ताकत से दबाया जो इसकी शक्ति के मुकाबले अनुपात से बाहर था। सरकार ने समाचार पत्रों की बिजली काट दी, विरोध पर अखबारों ने पाया कि सेंसर खबरों को तब तक क्लीयर नहीं करता था जब तक सुबह में अखबार बेचने का समय नहीं हो जाता था। खुलेआम विरोध करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 40 साल पहले के महात्मा गांधी के लिखे का उल्लेख करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। असुविधाजनक अखबारों का नियंत्रण लेने ने लिए बोर्डरूम में तख्तापलट की साजिश की गई। यह पत्रकारों के समूह के लिए नया अनुभव था जो अभी तक सरकार से साथ मोटा-मोटी बहुत सामान्य संबंधों के आदी थे। अचानक उनसे कहा जा रहा था कि भारतीय राज सत्ता की संपूर्ण साकतों का मुकाबला करे तो उस समय मनमानी तो कर ही रही थी आक्रामक भी थी। इस लिटमस टेस्ट में वे बुरी तरह नाकाम रहे और पूरी तरह झुक गए।

ज्यादातर अखबारों ने खेल की खबरों की जगह बढ़ा दी और अपने कॉलम की जगह सामान्य और हल्के फीचर छापने लगे। स्थानीय अधिकारी अक्सर वरिष्ठ संवाददाताओं को बुलाकर व्याकरण की गलतियों आदि के साथ लंबी विज्ञप्तियां शब्दशः छापने के आदेश देते थे। इनमें कुछ होता नहीं था। इस डरपोक भूमिका के लिए विपक्ष के एक नेता ने बाद में कहा, “आपसे झुकने के लिए कहा गया आप रेंगने लगे”।

सौभाग्य से, कुछ सम्मानजनक अपवाद भी थे। दो बड़े राष्ट्रीय दैनिक, दि इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन काफी हद तक डटे रहे और इस ‘झगड़े’ की कीमत भी चुकाई। कई छोटी पत्र-पत्रिकाओं का मामला और गंभीर था। ये भी साथ-साथ लड़े। संभवतः ज्यादा उत्साह के साथ। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी के संपादन में निकलने वाला एक साप्ताहिक था ‘हिम्मत’ जबकि दूसरा, ‘फ्रीडम फर्स्ट’ मुंबई से निकलता था और इसका कोई बड़ा वित्तीय समर्थन नहीं था।

इसलिए, भारतीय मीडिया के नजरिए से इमरजेंसी में सबकी ताकत जांच ली गई और स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में पहली बार मीडिया के हीरो बने। इमरजेंसी के बाद पत्रकारों की लिखी किताबों की भरमार थी और प्रतिकूल स्थितियों में अच्छा काम करने का जिनका रिकार्ड था वे घर-घर में जाने गए नाम बन गए। जो लोग अपमानजनक चुप्पी साधे बैठे रहे भविष्य में पूछे जा सकने वाले इस सवाल से डरते थे, दादाजी उस युद्ध में आपने क्या किया था? भारतीय पत्रकारों के लिए इमरजेंसी उनका पहला युद्ध था।

यही वह समय था जब भ्रम दूर हुए और अनुभूति स्थायी रूप से बदल गई। पत्रकारों को नए सिरे से अपनी भूमिका और महत्ता मालूम हुई (वरना क्यों सरकार उनपर इतनी तेजी से हमला करेगी)। अपने अधिकारों पर हुए इस आम हमले से नाराज नागरिकों ने सिविल लिबर्टी समूह बनाए जिसने तबसे प्रेस के साथ तालमेल में काम किया है और पाठकों ने खुद महसूस किया कि स्वतंत्र प्रेस नहीं होने का मतलब यह होगा कि जानने का उनका ही अधिकार उन्हें न मिले। अब कोई भी किसी भी मामले में निश्चिन्त नहीं हो सकता था। यह उस बेरंग अवधि का एक स्थायी लाभ था।

ये भारतीय पत्रकारिता के सबसे अच्छे क्षण थे और इससे पेशे को पहले के मुकाबले एक और ऊंचे स्तर पर ले जाना संभव हुआ। इससे पेशे के प्रति नए किस्म के पत्रकार आकर्षित हुए। इनमें विस्तृत शैक्षिक आधार और ज्यादा उदार सोच वाले लोग शामिल थे जो पत्रिकारिता के परंपरागत रास्ते से आने वाले लोगों की तरह कंडीशन्ड या तंग सोच वाले नहीं थे। सिर्फ खबरों की रिपोर्ट करने की परंपरागत शैली से बचकर ऐसे लोगों ने भारतीय पत्रकारिता को एक नई गहराई और एक नया आयाम दिया। अब मुद्दों की महज रिपोर्ट करने की बजाय उनका विश्लेषण किया जाता है और उन्हें विस्तृत परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाता है और इस तरह इनपर सघन व देशव्यापी बहस होती है।

प्रेस, जिसने उस समय तक अपनी आजादी पर अनंत बहस तो की थी पर शायद ही कभी इसका उपयोग किया हो अब अपनी बांह चढ़ाने लगा। इमरजेंसी के बाद सेंसरशिप हटाए जाने से खबरों की भूख फिर से बढ़ गई और इसका असर यह हुआ कि मीडिया (प्रेस) ज्यादा जीवंत हो गया। पत्रिकाओं का समय आ चुका था और भारत में पत्रकारिता ने अब नया उत्साह देखा जो लेखक और पाठक दोनों के लिए अच्छा था।

यह बाजार में बड़ी संख्या में आने वाली पत्रिकाओं के बाद की स्थिति के लक्षण थे। पश्चिम में टेलीविजन की शुरुआत ने समाचार पत्रों को बदल दिया। भारत में जहां टेलीविजन को सरकार चलाती है और उपक्रमी नहीं है, यह काम समाचार पत्रिकाओं ने किया है। समाचार पत्रिकाओं का एक नया समूह अब समाचार स्टैंड पर अलग से पहचाना जा सकता था जो एक नए रुख की पेशकश कर रहा था। पत्रकारीय मिसाल के लिहाज से यह एक नया रुख था। पत्रकारीय परंपरा के लिहाज से यह अपमानजनक स्थिति थी लिखने की खास शैली आ गई थी जो चाहती थी कि सरकार की बजाय आम लोगों में खबरें तलाशी जाएं। कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें व्यावसायिकता का एक नया स्तर भी था। अचानक बहुत सारे बदलाव हुए थे। देश भर के विश्वविद्यालयों ने पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों की पेशकश शुरू कर दी। इस पेशे को नया ग्लैमर मिला, छपाई की नई तकनालॉजी से बेहतर दिखने वाले पन्ने तैयार करना संभव हुआ। नए प्रकाशकों ने साहसी पत्रकारों को ज्यादा वेतन पर ऐसे विकल्प और मोबिलिटी की पेशकश की जो उनके पास पहले उपलब्ध नहीं था।

इस नए युग का नेतृत्व इंडिया टुडे कर रहा था जो दिसंबर 1975 में शुरू की गई एक पाक्षिक समाचार पत्रिका थी। शुरू में इसकी 5,000 प्रतियां छपती थीं और यह मार्च 1977 में इमरजेंसी के अंत तक ऐसे ही घिसटता रहा जब इसका प्रसार 10,000 था। पर साल के अंत तक यह आंकड़ा 50,000 और आज यह 3,25,000 है। इस तरह यह देश की अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी पत्रिका है। इसके बाद कुछ और भी आए जैसे संडे। इसका युवा और बेहद प्रेरित स्टाफ था जो भारतीय पत्रकारिता में नया और जोरदार तत्व डालने में सफल रहा।

पत्रकारिता की इस नई प्रजाति ने कई यादगार खबरें और रपटें की हैं। एक रिपोर्टर ने ऐसे बच्चों का पता लगाया जो सेना की फायरिंग रेंज में चल चुकी गोलियों के खोखे, छर्रे और धातु इकट्ठा करते थे ताकि इन्हें बेचकर जिन्दगी गुजार सकें। ये बच्चे बेहतर चुनने के फेर में सुरक्षा से संबंधित तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करते थे और इसलिए उन्हें अक्सर गोली लग जाती थी। एक रिपोर्टर ने अपने कार्यालय से पैसे लिए और मध्य प्रदेश के बाजार से एक जिन्दा औरत खरीद लाया। इस तरह उसने साबित किया कि औरतें खरीदने-बेचने का कारोबार फल-फूल रहा था। कई अन्य ने पुलिस हिरासत में महिलाओं से बलात्कार की शिकायत की जबकि ज्यादा दहेज के लालच में पतियों द्वारा नवविवाहित पत्नियों को जलाकर मार डालने की खबरें भी सामने आईं।

नई ऊर्जा वाले ये दृश्य अब पत्रकारिता के लिए अच्छी ताकत पेश करते हैं। प्रकाशनों और मालिकानों की बहुलता का मतलब है खबरों के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धी बाजार। ऐसे में अगर किसी एक प्रकाशन को दबा दिया जाए या वह सरकारी लाइन पर चलने लगे तो दूसरे सिर उठाते हैं। नई बहुलता से पत्रकारों को ज्यादा मोबिलिटी मिलती है। इससे कार्रवाई की स्वतंत्रता बढ़ती है और ऐसा तब होता है जब ऊपर से दबाव होता है। पर असल में नई बहुलता का अर्थ था, नए किस्म के पत्रकारों का आगमन।

न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम लेखक टॉम विकर ने जब यह कहा कि फ्री (स्वतंत्र) प्रेस वाले किसी भी लोकतांत्रिक देश में फ्री प्रेस असल में ऐसी संस्था नहीं है जो मनुष्यों के विविधतापूर्ण संग्रह के रूप में और भिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न तरीके से और भिन्न परिणाम के लिए काम करने वाले संस्थान की तरह नहीं है तथा सब एक बहुत ही ढीले नियमों के तहत काम करते हैं और भिन्न व्याख्याएं कर सकते हैं तो उन्होंने पत्रकारिता का काम करन वालों के महत्व पर जोर दिया। इसलिए, प्रेस अपनी सामाजिक भूमिका कैसे निभाता है यह काफी कुछ इन भिन्न लोगों और संगठनों पर निर्भर करता है। इमरजेंसी के बाद के भारत में यह नए लोगों और संगठनों के समूह का उभरना था जिसने प्रेस को आज की सहूलियत वाली जगह पर पहुंचाया।

इमरजेंसी के बाद की छवि से प्रेस की साख भी बढ़ी। अखबार वाले जिन विषयों को कवर करते थे वे धीरे-धीरे आम जनता और चिन्ता के विषय होते गए। इसमें वृद्धि हुई। जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वह यह कि राजनीति से इसका पुराना संबंध छूट गया। और वाकई यह राजनीति से बाहर का विषय है कि भारतीय मीडिया में आखिरकार सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सच तो यह भी है कि इस बदलाव तक भारतीय मीडिया की ठीक ही आलोचना की जाती थी कि राजनीति में ही व्यस्त है और भारतीय समाज के अन्य क्षेत्रों में होने वाले दिलतस्प बदलावों पर गौर करने में नाकाम रहता है।

अब इधर कुछ देर से, अखबार उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे उन क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक उनके लिए अनजान रहे हैं। अब मानवाधिकार संवाददाता, विकास और ग्रामीण रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता के नए और असामान्य पद रखे जा रहे हैं। ये सारे परिवर्तन भारतीय पत्रकारिता के भविष्य के लिहाज से अच्छे हैं और जमी-जमाई पत्रिकाएं इस नए अभियान का नेतृत्व करने का श्रेय ले सकती हैं।

1960 में भारतीय कृषि के क्षेत्र में जोरदार बदलाव चल रहे थे। बाद में यह हरित क्रांति के रूप में सामने आया। बदलाव की प्रकृति और जटिलताओं के बारे में बताने के लिए कुछ ही अखबारों ने खेती के अंदरूनी क्षेत्रों में अपने संवाददाता भेजने की जहमत उठाई। हरित क्रांति के बारे में हमारी प्रेस में बहुत कम छपा और यह तब तक चला जब इसका असर हमारे बीच आ गया। हमारे पास अनाज रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसपर जोरदार विडंबना यह रही कि एक अग्रणी समाचार पत्र श्रृंखला ने पंजाब में हरित क्रांते के प्रभाव पर जो आलेख छापा वह मूल रूप से लॉस एंजिल्स टाइम्स में छपा था।

गए साल यह चर्चा थी कि खेती के लिहाज से देश के सबसे पिछड़े हिस्सों में से एक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तरह की हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है। यह पत्रकारों का एक पूरा दल भेजने के लिए पर्याप्त कारण था। इनकी खबरें पहले पन्ने पर सुर्खियां बनीं और कुछ पत्रिकाओं के कवर पर भी छा गईं। इसी तरह दूध की आपूर्ति के क्षेत्र में किए गए काम की भी खूब रिपोर्टिंग हुई। इसे “सफेद” क्रांति कहा गया। बेशक, यह एक बड़ा परिवर्तन है।

गुजरे दशक की मीडिया की सफलताओं में उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखंड) की पहाड़ी आबादी को अपने पेड़ों की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन के लिए खूब प्रचार दिया गया है। सरकार लकड़ी के ठेकेदारों को पेड़ बेचना चाहती थी पर लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। भिन्न प्रजातियों के पक्षियों और जानवरों के निवास नष्ट हो जाने की आशंका से केरल की साइलेन्ट वैली में डैम बनाने का जोरदार विरोध हुआ (इसके लिए श्रीमती गांधी को खुद परियोजना को रद्द करवाना पड़ा)। इसके अलावा, फर्जी मुठभेड़ में लोगों की हत्या के ढेरों मामलों की बार-बार रिपोर्टिंग की गई। ऐतिहासिक तौर पर संक्षेप में सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला दशक अगर नीन्द या तंद्रा का था तो 60 के दशक में प्रेस आंशिक रूप से जागरूक हुआ और उसका राजनीतिकरण भी हुआ। इमरजेंसी के बाद के जमाने में इसमें व्यावसायिकता आई और अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव भी आया।

लेकिन व्यावसायिकता का मतलब जिम्मेदारी और आत्मनिरीक्षण भी है। शहरी आधार वाले अंग्रेजी प्रेस की एक समस्या जो सबको समझ में आती है वह यह है कि बेहतर संसाधनों और पहुंच के दम पर यह पोल खोल तो कर सकता है लेकिन एकदम जमीनी स्तर पर यह पर्याप्त फॉलो अप के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे मामलों में भाषाई प्रेस का काम अच्छा रहता है। जून-जुलाई 1981 में किए गए एक अध्ययन में दूसरे प्रेस आयोग ने पाया कि बंगाल, कर्नाटक और केरल में 81 भाषाई प्रेस लगभग नियमित रूप से गांवों में विकास और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर नियमित रूप से लिख रहे थे। भारत का ग्रामीण अब प्रेस के बारे में जानता है। खेती की मशीनों और खाद का प्रचार अक्सर अखबारों में होता है।

गुजरे दशक के दौरान इस पेशे में आने वाली महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही है और वे अपनी उपस्थिति का अहसास करवा रही हैं। अखबारों में महिलाओं की समस्याओं और अधिकारों पर साप्ताहिक कॉलम होते हैं। भारतीय पत्रकारिता में यह बहुत हाल की घटना है। भारत में नारीवादी आंदोलन बढ़ रहा है और इसके समर्थकों ने अपने नजरिए को पत्रकारिता की दुनिया में महसूस करवा दिया है। मासिक पत्रिका मानुषी ने अंतरराष्ट्रीय नारीवादियों के बीच अपनी ख्याति बनाई है।

भारतीय प्रेस ने यह भी महसूस किया है कि बढ़ते प्रभाव के साथ इसके खतरे भी बढ़ गए हैं और ये खतरे सरकार से तो हैं ही अर्धसरकारी संगठनों, अपराधियों, धनबाद जैसे शहरों में कोल माफिया और भिन्न अतिवादी-उग्रवादी समूहों से है। आतंकवाद की स्थितियों और उसका सामना करने की हालत में पड़ जाना पत्रकारों के लिए नया पेशेगत खतरा है। पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले नाम का एक आदमी राज्य के अंदर अपनी सत्ता चलाता था दो साल से ज्यादा समय तक चलाता रहा। कम से कम दो ऐसे मौके आए जब पंजाब कवर करने वाले पत्रकारों का भिंडरावाले के लोगों के हाथों मौत से करीब का सामना हुआ।

पर सत्ता की यही कीमत है और लगता है कि आधुनिक भारतीय पत्रकार यह कीमत अदा करने की हिम्मत रखते हैं। चिन्ता की बात यह होनी चाहिए कि खतरा अंदर से ही है। प्रेस के द्रुत विकास के साथ-साथ इसे भिन्न वर्गों में बांटने की प्रवृत्ति है और वर्गीय निष्ठाएं भारत जैसे बहुभाषी देश में बहुत आसानी से उभर आती हैं। अगर हिन्दू मुसलमान से लड़ रहा हो या ऊंची जाति का कोई व्यक्ति किसी नीची जाति के व्यक्ति से लड़ रहा हो तो प्रेस की अहम जिम्मेदारी है कि वह पूरी तरह निष्पक्ष रहे। फिर भी हाल के वर्षों में ऐसे कुछ मामलों में समाचार पत्र निष्पक्ष पर्यवेक्षक नहीं रहे हैं और एक तरह से सक्रिय साझेदार हो जाते हैं। अगर यह प्रवृत्ति बनी रहती है तो यह इस बात का कारण हो सकता है कि दंगाई भीड़ अखबारों की ओर मुंह करे। पर खुशी की बात है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय प्रेस को इस बात का श्रेय अवश्य दिया जाना चाहिए को वह आत्म सुधार के काम करती रहती है।

दूसरा खतरा तुच्छता का है। जैसा आज हम पश्चिमी प्रेस में देखते हैं। इसके तहत सनसनी फैलाई जाती है और शीर्षक होता है बार में सिरकटी लाश मिली। भारत में यह अभी अपेक्षाकृत दूर की बात है। इस लालच से बचना भारत में दोहरा महत्व रखता है क्योंकि भारत में छपे हुए शब्दों का बहुत महत्व है और यहां जब रेडियो और टेलीविजन दोनों सरकार के नियंत्रण में है तो साख और विश्वसनीयता की जांच प्रिंट मीडिया की ही होगी।

इस तरह, भारत में प्रेस की बहुमुखी सामाजिक जिम्मेदारी है और यह अमेरिका जैसे विकसित देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है जहां बोलने की आजादी कानून के तहत सुरक्षित है जैसे पहला संशोधन या फर्स्ट अमेंडमेंट और सूचना कानून की आजादी। अपनी आजादी की रक्षा करते हुए और शक्ति व गुणवत्ता से मजबूत होते हुए इसे देश में सामाजिक तौर पर जो कुछ ज्यादा चाहिए हो उसके अनुसार बदलते रहना होता है। यह एक खास तरह की जिम्मेदारी है जो भारत जैसे समाज के लिए अनूठा है। यहां अच्छाइयों का विकास लोगों की चाहतों के साथ हो यह कोई जरूरी नहीं है। आम लोगों के अधिकारों और जरूरतों के प्रति जागरूकता के बाद पड़ोसी से भीख मांगों का पालन करने लेंगे। इससे सामाजिक तनाव होता है। यह हमारे जैसे समाज में हमेशा के लिए एक खतरा है तथा प्रेस के लिए खास जिम्मेदारी कि समाज के भिन्न वर्ग की जरूरतों को आम लोगों की जरूरत और मांग बना दे और फिर उनकी चर्चा प्रभावी ढंग से करे। और इस तरह हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। पत्रकारिता का पहला नियम कि मीडिया समाज का दर्पण है।

(इस लेख का अनुवाद वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह ने किया है।)

नोट- अरुण पुरी का यह महत्वपूर्ण लेख पूरा नहीं है। अफ़सोस कि इस भाषण का जो छपा हुआ स्वरूप मिला, उसमें आख़िरी पन्ना नहीं था। ख़ैर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय पत्रकारिता का सफ़र कहाँ से चला था और कहाँ पहुँचा। वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत 180 देशो की सूची में 142वें स्थान पर यूँ ही नहीं है। तक़लीफ़ तो ये है कि मीरे-कारवाँ दग़ा कर गये।