देश के कतिपय बौद्धिक वर्ग के मत में धर्मनिरपेक्षता, हिन्दुत्ववाद से पराजित हो चुकी है। धर्मनिरपेक्षता का प्रोजेक्ट असफल हो चुका है। इसका स्थान हिंदुत्व के प्रोजेक्ट ने ले लिया है। प्रकारांतर से इसका तार्किक निष्कर्ष यह है कि भारतीय राष्ट्र राज्य को अब धर्म प्रधान उर्फ़ हिन्दू-राष्ट्र में परिवर्तित किया जा सकता है। यह एक कुत्सित धारणा है।

इस वर्ग ने भारत में धर्मनिरपेक्षता की पराजय के लिए लोकतंत्रवादियों, उदारवादियों, मध्यमार्गियों, वामपंथियों और पश्चिम चिंतकवादियों को ज़िम्मेदार ठहराया है कि इन लोगों की वजह से ही हिंदुत्ववादी शक्तियों का आक्रामक उभार हुआ और सत्तारुढ़ हुई हैं। यानि 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विजय का सम्बन्ध धर्मनिरपेक्षता के प्रोजेक्ट की जीत-हार से है। धर्मनिरपेक्षता की पराजय के पक्ष में तर्कों का निहितार्थ यही है। धर्मनिरपेक्षता की जय-पराजय के बिंदु को केंद्र में रख कर ही मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। अपनी बात को खोल कर कहने से पहले चन्द निम्न बिंदु रख रहा हूँ :

1 . क्या धर्मनिरपेक्षता कोई राजनीतिक उत्पाद है जिसकी उपयोगिता समयावधि से नत्थी है यानि कोई इसकी एक्सपायरी डेट रहती है?

2 . क्या धर्मनिरपेक्षता एकरेखकीय प्रक्रीया या खड़ी रेखा ( वर्टीकल ) है या चौरस रेखा ( हॉरिजॉन्टल) है? क्या यह प्रोजेक्ट सिर्फ हिन्दू -मुस्लिम रिश्तों के बीच ही फैला हुआ है?

3 . क्या यह सरकारों के उत्थान-पतन से सम्बद्ध है? क्या इसका सम्बन्ध जनमानस व देश के ईथोस से नहीं होता है?

5 . क्या धर्मनिरपेक्षता का प्रोजेक्ट बौद्धिकवर्ग की जुगाली व राजनीतिज्ञों का ईंधन ही होता है या राष्ट्र का ऑक्सीजन भी है ?

6 . क्या भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता उत्तर-औपनिवेशिक भारत की ही देन है? क्या यह देश की एक बेजोड़ ऐतिहासिक विरासत नहीं है? क्या हिंदी भारत की नज़र से धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व की जय-पराजय को देखा जाना बौद्धिक ईमानदारी कही जायेगी ?

7 . क्या इसका सरोकार सिर्फ शहरी भारत के चंचल चरित्र तक ही सीमित है या विराट ग्रामीण-किसान भारत तक फैला हुआ है? क्या सवर्ण मध्यवर्ग के निशाने पर धर्मनिरपेक्षता है?

8 . क्या इसे राज्य की पोलिटिकल इकॉनमी से काट कर देखा जा सकता है?

9. क्या इसे परिवर्तित वैश्विक राजनीतिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य के केंद्र में रख कर नहीं देखा-समझा जाना चाहिए ?

10 . यदि यह पराजय है, तो क्या अपरिवर्तनीय है?

इन दस बिंदुओं के सहारे मैं अपनी बात कहना चाहूंगा. धर्मनिरपेक्षता के प्रोजेक्ट पर चर्चा पुरानी है, लेकिन 2014 के संसदीय चुनावों में भाजपा के छाता तले संघ परिवार की जीत से इसमें नया आयाम ज़रूर जुड़ गया है। 2019 के आम चुनावों में जीत की पुनरावृति ने धर्मनिरपेक्षता की उपादेयता व प्रासंगिकता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। इसे कांग्रेस की हार और वामपंथी दलों के पराभव के सन्दर्भ में भी देखा जा रहा है। इस धारणा से असहमति है। यह एकांगी व पूर्वाग्रहग्रस्त है। यदि चुनावों में हार-जीत ही धर्मनिरपेक्षता के हार-जीत की कसौटी है तो वह भी गलत है। भाजपा को 2014 और 19 के चुनावों में क्रमशः 32 और 37-38 % मत मिले थे। यदि धर्मनिरपेक्षता पराजित हो गयी होती तो हिंदुत्व की एकाधिकारवादी पक्षधर भाजपा को ही अकेले 50% से अधिक मत मिलने चाहिए थे। इतना ही नहीं, भाजपा के नेतृत्व में गठित सम्पूर्ण एनडीए को भी सिर्फ 45 फीसदी मत प्राप्त हुए थे। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी इसने 1996, 1998, 99 और 2004 के मध्यावधि व आमचुनावों में भी 50 प्रतिशत की सीमा लांघी नहीं थी।

यदि भारत हिंदुत्ववादी हो गया होता और धर्मनिरपेक्षता का सफाया रहा होता तो संघ परिवार की प्रयोगशाला गुजरात में भाजपा की सीटें 115 से गिर कर 99 नहीं हुई होतीं। क्या गोवा,मणिपुर, कर्नाटक और अन्य राज्यों में हिंदुत्व के बल पर सरकारें बनी हैं? किस ढंग से सरकारें बनी हैं, यह सर्वविदित है। क्या 2018 में राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति की शिकस्त नहीं हुई है? क्या इसी वर्ष मध्यप्रदेश में दलबदल के माध्यम से सरकार नहीं बनाई है? क्या दिल्ली में भाजपा तीन दफे ( 2013, 15 और 20 ) बुरी तरह से पराजित नहीं हुई है? इससे पहले की बात करें, 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बावजूद 1993 में हुए चार प्रदेशों के मध्यावधि चुनावों में भाजपा हारी थी। यदि 2019 में ठीक चुनावों से पहले पाकिस्तान द्वारा कराया गया विवादित पुलवामा विस्फोट नहीं हुआ होता तो क्या भाजपा को 302 सीटें प्राप्त होतीं? 200 से कम सीटें भाजपा को मिलेंगी, यह आम मत था।

धर्मनिरपेक्षता के प्रोजेक्ट का शोकगीत गानेवाले यह भी याद रखें कि अपने तमाम वैध-अवैध प्रयासों के बावजूद मोदी-शाह के नेतृत्व में हिन्दुत्त्व की सोल मर्चेंट अकेली भाजपा अभी तक भी इंदिरागाँधी के नेतृत्व में धर्मनिर्पेक्षता की स्वयंभू मर्चेंट कांग्रेस को प्राप्त 352 व 350 ( 1971 और 1980 ) का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकी है। मैं यहाँ 1984 ़के चुनाव नतीजों को शामिल नहीं कर रहा हूँ जिसमें कांग्रेस को 415 से अधिक सीटें मिली थीं। वास्तव में 84 के चुनाव नतीजे स्वाभाविक नहीं थे। इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न सहानुभूति की लहर पर सवार होकर राजीव गाँधी को असाधारण जीत मिली थी। इस दृष्टि से 2019 की मोदी-विजय को भी निर्मल स्वाभाविक विजय नहीं कहा जा सकता। इसमें भी कुछ किन्तु -परन्तु हैं और जीत का श्रेय हिंदुत्व को देना लोकतंत्र और भारतीय ईथोस के साथ नाइंसाफी रहेगी।

राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक धर्मनिरपेक्षता के बीच द्वंद्व रहा है। यह सच है कि कांग्रेस शासन ने 1952 के प्रथम चुनाव से लेकर 2009 के चुनावों तक राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता को महत्व अधिक दिया बनिस्बत सामाजिक धर्मनिरपेक्षता के। राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता वोट और सत्ता प्राप्ति के लिए रहती है जबकि सामाजिक धर्मनिरपेक्षता स्थायी शक्ति होती है देश की। यह समाज की सांस्कृतिक संरचना में रची-बसी होती है। इसे अभिव्यक्ति मिलती है भारतीय ईथोस में। एक झटके में इसे खारिज नहीं किया जा सकता। यदि देश में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती तो 1947 के विभाजन के समय तस्वीर दूसरी ही बनती। क्यों अधिकांश मुसलमानों ने भारत में रहना पसंद किया। इतना ही नहीं,पाकिस्तान जाने के बाद भी कई परिवार लौट कर वापस आये। मिसाल के तौर पर, उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका कुर्तुल एन हैदर के नाम को याद किया जा सकता है। कुछ इसे गंगा-जमुना तहज़ीब कहना पसंद करेंगे। मेरी दृष्टि में यह भारतीय ईथोस है जिसकी संरचना एक सदी में नहीं, कई सदियों में हुई है। हो सकता है, मेरा यह कहना कुछ को मुद्दे का सामान्यीकरण करना लगे लेकिन सच यह भी है कि यदि दोनों प्रकार की धर्मनिर्पेक्षताएँ एक हो जाएँ, कदम ताल मिला कर चलें तो राज्य का चरित्र लोकतांत्रिक रहता है, अधिनायकवाद और धार्मिक कटटरवाद की सम्भावना धूमिल रहती हैं।

राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक धर्मनिरपेक्षता के बीच द्वंद्व रहा है। यह सच है कि कांग्रेस शासन ने 1952 के प्रथम चुनाव से लेकर 2009 के चुनावों तक राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता को महत्व अधिक दिया बनिस्बत सामाजिक धर्मनिरपेक्षता के। राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता वोट और सत्ता प्राप्ति के लिए रहती है जबकि सामाजिक धर्मनिरपेक्षता स्थायी शक्ति होती है देश की। यह समाज की सांस्कृतिक संरचना में रची-बसी होती है। इसे अभिव्यक्ति मिलती है भारतीय ईथोस में। एक झटके में इसे खारिज नहीं किया जा सकता। यदि देश में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती तो 1947 के विभाजन के समय तस्वीर दूसरी ही बनती। क्यों अधिकांश मुसलमानों ने भारत में रहना पसंद किया। इतना ही नहीं,पाकिस्तान जाने के बाद भी कई परिवार लौट कर वापस आये। मिसाल के तौर पर, उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका कुर्तुल एन हैदर के नाम को याद किया जा सकता है। कुछ इसे गंगा-जमुना तहज़ीब कहना पसंद करेंगे। मेरी दृष्टि में यह भारतीय ईथोस है जिसकी संरचना एक सदी में नहीं, कई सदियों में हुई है। हो सकता है, मेरा यह कहना कुछ को मुद्दे का सामान्यीकरण करना लगे लेकिन सच यह भी है कि यदि दोनों प्रकार की धर्मनिर्पेक्षताएँ एक हो जाएँ, कदम ताल मिला कर चलें तो राज्य का चरित्र लोकतांत्रिक रहता है, अधिनायकवाद और धार्मिक कटटरवाद की सम्भावना धूमिल रहती हैं।

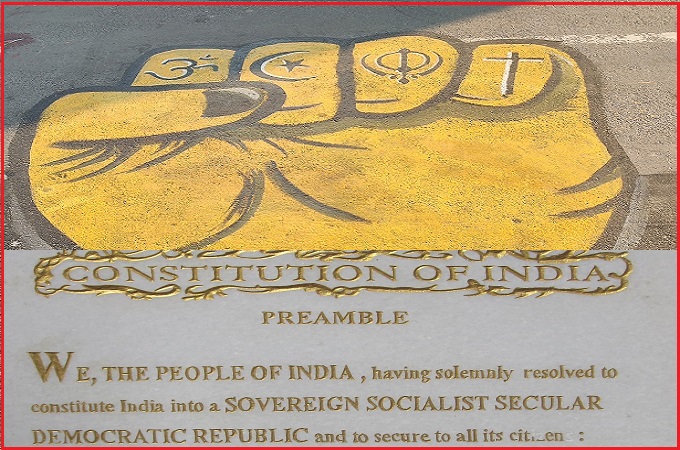

पश्चिमी ढंग से न सही, भारतीय ढंग से भी सोचें तो क्या आधुनिक लोकतंत्र में राज्य को किसी धर्म-विशेष के समुदाय को मनमानी करने की इज़ाज़त देनी चाहिए ? आप इसे धर्मनिरपेक्ष न कहकर पंथनिरपेक्ष कह सकते हैं। जैसा कि भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथनिरपेक्ष है। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर है भी – “ पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ।“ सारांश में, राज्य अपने नागरिकों के साथ व्यवहार में धार्मिक पूर्वाग्रहों-दुराग्रहों से मुक्त रहेगा, अपने नागरिकों और विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति समदर्शी रहेगा। जब आपने आधुनिक लोकतंत्र , संविधान , शासन तंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति को चुना है तब आप पूर्व-पश्चिम दृष्टि की शिकायत कैसे कर सकते हैं? यदि करते हैं तो आपको बहुत कुछ त्यागना होगा जैसे आधुनिक राजनीतिक आर्थिकी; वित्तीय संस्थाओं के साथ सम्बन्ध; टेक्नोलॉजी; विज्ञान-तंत्र;अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा; व चिकित्सा पद्धति आदि।

याद रखें, ज्ञान हमेशा सीमा मुक्त रहता है। आप जब विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो पश्चिम भी कैसे पीछे रहेगा। पूर्व-पश्चिम विमर्श में उलझे तो सवाल दूर तलक जाएगा। क्या वैचारिक दृष्टि से पश्चिम को खारिज किया जाना आधुनिक भारत के लिए श्रेयष्कर रहेगा ? ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक-धार्मिक-जातीय कट्टरता आधुनिक लोकतान्त्रिक उदारता का स्थान भी ले सकती है, इस आशंका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस सच्चाई को ज़रूर स्वीकार किया जाना चाहिए कि साम्प्रदायिकता के सन्दर्भ में उदारवादी, मध्यमार्गी और वामपंथी बिरादरी की भूमिका विवादास्पद व पक्षपातपूर्ण रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की साम्प्रदायिकता के प्रति इस बिरादरी की भूमिका को ‘वस्तुगत, तटस्थ और निरपेक्ष ‘ नहीं कहा जा सकता है। साम्प्रदायिकता किसी भी धार्मिक समुदाय की रहे, आधुनिकता-लोकतंत्र- मानव विरोधी होती है। वैज्ञानिक सोच और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है तथा मध्ययुगीनता व अधिनायकवाद को सम्पोषित करती है। सीमान्त वर्गों के लिए घातक सिद्ध होती है। हमेशा से मेरा यह मत रहा है।

वास्तव में 2014 के बाद से हिंदी पट्टी या हिंदी प्रदेशों के सवर्ण मध्य वर्ग ने धर्मनिरपेक्षता का सवाल आक्रामकता के साथ उठाया है, और उसी गति व अंदाज़ से हिंदुत्व के पक्ष में खड़ा हुआ है। क्या कभी ग्रामीण-किसान-आदिवासी भारत से धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं ? क्या मलिन बस्तियों ने इसे खारिज किया है? चूंकि मध्यवर्ग अपने चरित्र में मूलतः त्रिशंकु होता है और नफा-नुक्सान के बीच झूलता रहता है इसलिए नए शासक वर्ग के चरित्र को देखकर उसने भी अपना गिरगिटी रंग बदल लिया। कल्पना कीजिए, यदि 2019 के चुनावों में भाजपा की हार हो जाती तब क्या होता? हमारे कतिपय बुद्धिजीवी ‘आत्मालोकन या आत्मालोचना‘ के नाम पर बड़ी चतुराई से अपना बौद्धिक पाला बदलने की जुगत में हैं। मुझे याद है जब 1999 में वाजपेयीजी ने तीसरी दफा अपनी पारी शुरू की थी तब जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय के करीब 12 -13 प्रोफेसरों ने प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने का वक्तव्य जारी किया था। उनसे मुलाक़ात भी की थी। इनमें से एक प्रोफेसर को राजदूत बना कर उपकृत भी किया गया था। तब भी यही दलील दी गई गई थी कि धर्मनिरपेक्षता का समय लद चुका है। इन लोगों में प्रसिद्ध वामपंथी बुद्धिजीवी डॉ. देवेंद्र कौशिक भी शामिल थे। गांधीवादी-लोहियावादी भी थे। अब इस दौर में कतिपय बुद्धिजीवी इस प्रोजेक्ट का मर्सिया पढ़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। दरअसल,अकादमीय कवायद के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग किसी भी अनुकूल अवधारणा को गढ़ सकता है, प्रतिकूल को खारिज़ कर सकता है।

देश में सवर्ण मध्यवर्ग का प्रतिशत है कितना? वास्तव में इस दौर में सवर्ण मध्यवर्ग को बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक उदारता से सबसे अधिक चिढ़ है। वह इन राष्ट्रीय या लोकतान्त्रिक बोधों को अपने वर्चस्व के लिए चुनौती के रूप में देखता है। यह सर्विदित है कि अधिकांश बुद्धिजीवी ऊचीं जातियों से आते हैं। सोचना यह भी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता का मर्सिया पढ़ने के लिए उत्सुक हिंदी पट्टी के बुद्धिजीवियों ने गैर हिंदी भारत के मन को टटोलने की भी कभी कोशिश की है? मैं जान सकता हूँ, केरल में सबरीमाला आंदोलन के बावजूद हिंदुत्ववादी शक्तियां केरल-समाज का ध्रुवीकरण क्यों नहीं कर पाईं और न ही विधायिका में खाता खोल सकीं? यही स्थिति तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की है। सीबीआई,आईबी और अन्य केंद्रीय वित्तीय शक्तियों के माध्यम से गैर-भाजपा दलों व नेताओं को डराया तो जा सकता है, सदियों से बने अवाम के ईथोस को बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मुस्लिम और ब्रिटिश हुकूमतें इस देश में बहुत कुछ कर सकती थीं।

देश में सवर्ण मध्यवर्ग का प्रतिशत है कितना? वास्तव में इस दौर में सवर्ण मध्यवर्ग को बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक उदारता से सबसे अधिक चिढ़ है। वह इन राष्ट्रीय या लोकतान्त्रिक बोधों को अपने वर्चस्व के लिए चुनौती के रूप में देखता है। यह सर्विदित है कि अधिकांश बुद्धिजीवी ऊचीं जातियों से आते हैं। सोचना यह भी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता का मर्सिया पढ़ने के लिए उत्सुक हिंदी पट्टी के बुद्धिजीवियों ने गैर हिंदी भारत के मन को टटोलने की भी कभी कोशिश की है? मैं जान सकता हूँ, केरल में सबरीमाला आंदोलन के बावजूद हिंदुत्ववादी शक्तियां केरल-समाज का ध्रुवीकरण क्यों नहीं कर पाईं और न ही विधायिका में खाता खोल सकीं? यही स्थिति तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की है। सीबीआई,आईबी और अन्य केंद्रीय वित्तीय शक्तियों के माध्यम से गैर-भाजपा दलों व नेताओं को डराया तो जा सकता है, सदियों से बने अवाम के ईथोस को बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मुस्लिम और ब्रिटिश हुकूमतें इस देश में बहुत कुछ कर सकती थीं।

वास्तव में धर्मनिरपेक्षता वर्टिकल नहीं होती है। राज्य के न चाहने के बावजूद, सामाजिक धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक-धमनियों में रची-बसी रहती है जो कि राज्य पर धीरे-धीरे अपना नैतिक दबाव बनाती रहती है। भाजपा की दो निरंतर जीतों के बावजूद वह विशुद्ध हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। हमें अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए- ताल ठोंक कर वह यह नारा नहीं लगा सकती है। उसे भी आंतरिक भय है। ‘हम धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करते हैं‘- ऐसा नारा लगा कर अन्य दल भी चुनाव दंगल में उतरने की हिम्मत नहीं कर सकते। आखिर यह क्या है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता की हार की निशानी है या चतुराईपूर्ण बौद्धिक विलास?

हिंदुत्ववादी शक्तियों का उभार एकांगी परिघटना नहीं है, इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। क्या यह एक महज़ संयोग है कि कॉर्पोरेट सम्पोषित राजनीतिक नेतृत्व का विस्फोट भारत, फ्रांस,अमेरिका, ब्राज़ील, तुर्की जैसे देशों में एक साथ होता है, अधिनायकवादी प्रवृतियों का उभार होता है,राज्य के जनकल्याणकारी चरित्र में चरम नकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, इस्लामिक स्टेट यानि कट्टर बुनियादपरस्त ताक़तें कहर बरपाती हैं, विशुद्ध-रूप से कोर्पोरटोमुखी राजनीतिक आर्थिकी के लिए ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत रहती है जो मध्युगीन और आधुनिक शक्तियों की नितांत नई केमिस्ट्री तैयार करके बाज़ार में विक्रेता की भूमिका निभाए; एक ओर मिथकीय रूपकों -बिम्बों -प्रतीकों का प्रयोग करे, दूसरी ओर नितांत पश्चिमी डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करता हो; स्वदेशी का नारा लगाए और विदेशों से शस्त्रों का मुक्तभाव से आयात करे। इसलिए वर्तमान राजनीतिक क्लास बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग एक ‘प्रोडक्ट‘ के रूप में करती है, न कि राष्ट्र की अस्तित्वृरक्षा के लिए, जबकि सामान्यजन इसे अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा मानता है।

विडंबना यह है कि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इसे सत्ताओं के उत्थान-पतन के चश्में से देखता है। ऐसा करके वह ऐसी शक्तियों को निमंत्रण दे रहा है जो भारत के उदात्त चित्त को विखंडित करने पर आमादा हैं। यदि धर्मनिरपेक्षता के प्रोजेक्ट का अवसान दिखाई दे रहा है तो इसके साथ ही संसदीय लोकतंत्र की मृत्यु भी निश्चित है। याद रखें, जो मज़हबी देश ( पाकिस्तान ,अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब आदि ) हैं क्या वहां जीवंत लोकतंत्र है? जब धर्मनिरपेक्षता का स्थान ‘थेओक्रेटिक स्टेट‘ लेती है तो अपने साथ फासीवाद भी लाती है। एकाधिकारवादी पूँजी की तानाशाही क़ायम होती है। धर्मनिरपेक्षता, सहिषुणता, उदारता और बहुलतावाद का मर्सिया पढ़नेवाले कतिपय बुद्धिजीवियों का कहीं यह मंतव्य तो नहीं है-“हिटलर बालमा! पधारो म्हारे देस!”

लेखक वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विजिल के सलाहकार मंडल के सम्मानित सदस्य हैं।