‘समय और चित्रकला ‘ शीर्षक से प्रख्यात चित्रकार अशोक भौमिक की लेख शृंखला की यह पाँचवीं कड़ी पहली बार 17 मई 2020 को मीडिया विजिल में प्रकाशित हुई थी। कोरोना की पहली लहर के दौरान चित्रकला पर महामारियों के प्रभाव की ऐतिहासिक पड़ताल करते हुए अशोक दा ने दस कड़ियों की यह साप्ताहिक शृंखला लिखी थी। साल भर बाद भारत दूसरी लहर से मुक़ाबिल है तो हम इसे पुनर्प्रकाशित कर रहे हैं। इस बार यह शृंखला लगातार दस दिन तक प्रकाशित होगी- संपादक।

युगों से महामारी के दौर को चित्रकारों ने अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। इन चित्रों को हम शुद्ध दस्तावेज़ के रूप में अगर न मानें तो भी, ऐसी कृतियाँ हमें महामारी के कई ऐतिहासिक पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। दूसरी ओर , भारतीय चित्रकला जो मूलतः कथाओं पर ही आधारित रही है में हमें युद्ध-महामारी-अकाल जैसे दुःसमय का चित्रण नहीं मिलता है।

पाश्चात्य कला से भारतीय चित्रकला के इस अंतर के पीछे कई कारण हैं जिस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। पर, जिस कला में राजा-रानियों या देवी-देवताओं के चित्रण के अलावा आम जनों और उनकी समस्याओं का जिक्र न हो, वह कला अपने स्वरुप में जड़ और पुनरावृत्ति का शिकार होकर ‘रचनात्मकता’ और ‘सृजनशीलता’ जैसे कला के अनिवार्य पक्षों से दूर रह जाती है। हालाँकि भारतीय कला की ऐसी कमियों को इसकी ‘विशिष्टता’ के रूप में स्थापित करने का प्रयास आज भी जारी है।

इस धारा के बिलकुल विपरीत जाते हुए 1943 के अकाल के समय चित्रकारों के एक समूह ने भारतीय चित्रकला में एक नयी धारा की नींव रखी। 1947 के विभाजन के बाद हम पंजाब और बंगाल के कई चित्रकारों को भारतीय चित्रकला की इस जनोन्मुख धारा को आगे बढ़ाते हुए देख पाते हैं। इसलिए जब भी हम भारतीय समाज और इतिहास को अतीत की चित्रकला में खोजने का प्रयास करते हैं तो हमें मुग़ल कला में दर्ज बादशाहों के संदिग्ध इतिहास के चित्रणों के अलावा बहुत कुछ नहीं मिलता है। 1943 के बाद से आज तक जो भारतीय चित्रकला कभी आधुनिक, कभी समकालीन और कभी कभी तो उत्तर-समकालीन कला के रूप में चिन्हित होती रही है, उसमें सादेकैन-चित्तप्रसाद-सोमनाथ होर जैसे चित्रकारों की तरह ‘सहज और ईमानदार’ होने का सामर्थ्य नहीं दिखता है।

अपने आरंभिक काल से ही यूरोप की चित्रकला में दो बातें सामानांतर घटित होती रही हैं। लगभग हर काल में, चित्रों में ‘विषय’ के साथ साथ ‘कला-तत्त्वों’ ( प्रकाश, रंग, परिप्रेक्ष्य, संरचना आदि ) का संतुलित समावेश दिखाई देता है। साथ ही इन दोनों पक्षों में हुए विकास में ही हम चित्र कला के विकास को तलाश पाते हैं। चित्रकला पर अपने ‘समय’ का असर होना शायद चित्रकला का सबसे जरूरी और स्वाभाविक पहलू है। पश्चिम में जिस दौर में ‘ धर्म’ हावी रहा उस समय के चित्रों को हम मठों के निर्देशनानुसार बनते हुए पाते हैं पर उसमें हम समय के साथ-साथ होते हुए परिवर्तनों को भी चिन्हित कर पाते हैं। मध्ययुगीन चित्रकला की द्विआयामी सपाट संरचना से हट कर, नवजागरण काल के चित्रों में परिप्रेक्ष्य का आगमन के साथ साथ मनुष्य आकृतियों की संरचना आदि में अंतरों को हम समझ पाते हैं। इस प्रकार हम, चित्रकला के इस स्वाभाविक विकास क्रम को, अपने पूर्ववर्ती कला धारा का ‘अनुकरण ‘ और ‘पुनरावृत्ति’ की कोशिशों के बगैर घटित होते पाते हैं।

(चित्र 1)

भारतीय चित्रकला में ऐसा नहीं हुआ है। 1900 के आस पास बंगाल के चित्रकारों के एक समूह ने जब चित्रकला में ‘भारतीयता ‘ को खोजना चाहा तो वे वर्तमान के यथार्थ की जमीन पर खड़े होकर आगे बढ़ने के बजाय अतीत की ओर मुड़ गये। इसे समझने के लिए हैं यहाँ अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा 1902 में बनाया गया चित्र ‘शाहजहाँ की मृत्यु’ ( चित्र 1) और इसी दशक में बने नन्दलाल बोस का चित्र ‘पार्थसारथी’ ( चित्र 2 ) को देख सकते हैं। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का यह चित्र मुग़ल कालीन चित्रकला ( देखें चित्र 3 ) से प्रभावित है, जो उनके तीन सौ पूर्व सक्रिय थी।

(चित्र 2)

(चित्र 2)

(चित्र 3)

(चित्र 3)

इसी प्रकार नंदलाल बोस के उपरोक्त चित्र पर, अजंता की चित्रकला ( देखें चित्र 4) से प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसके ठीक उलट 1947 के आसपास अपने अस्तित्त्व में आयी भारतीय कला ने अपनी जड़ों की ओर रुख करने के बजाय , पाश्चात्य कला का निर्लज्य अनुकरण में ही अपनी प्रगतिशीलता तलाशी। यह प्रवृत्ति आज भी अपनी तमाम विसंगतियों के साथ प्रवहमान है।

(चित्र 4)

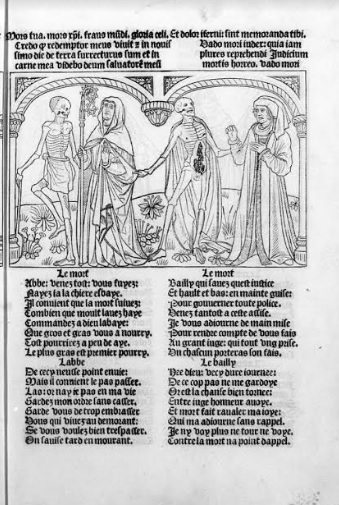

भारतीय चित्रकला में ‘संकट’ और ‘बुरे’ दिनों को चित्रण शायद इसीलिए कभी संभव नहीं हो सका है। हज़ारों वर्षों से महामारी , युद्ध , अकाल आदि त्रासदियों का चित्रकारों पर सीधा असर पड़ता रहा है , जिससे उनके जीवन के साथ साथ उनकी चित्रकला भी प्रभावित होती रही है। चौदहवीं शताब्दी के ब्लैक डेथ या काली मौत के दौर में हज़ारों चित्रकारों, कला-पृष्ठपोषकों और कलाप्रेमियों की इस महामारी के चपेट में आकर मृत्यु हुई। चित्रकारों ने अपने आसपास बड़े पैमाने में असहाय जनों को मरते मिटते देखा। मृत्यु के इस भयंकर रूप ने मध्यकालीन संस्कृति के हर एक पक्षों को गहरे ढंग से प्रभावित किया। उनकी कृतियों में ‘सकारात्मक और सुन्दर’ चीज़ो की जगह भयानक, डरावने और नैराश्य के तत्त्वों का समावेश दिखा ( देखें चित्र 5 )।

(चित्र 5)

(चित्र 5)

कई चित्रकारों को यह लगा कि इस भयानक समय में उनकी कृतियों के सौंदर्य को कौर सराहेगा तो उन्होंने चित्र बनाना ही छोड़ दिया। 1348 के प्लेग के बाद यूरोपीय चित्रों में हम लयात्मकता का ह्रास सहज ही देख पाते हैं। इस काल के बाद लम्बे समय तक मनुष्य आकृतियाँ, जीवंत न होकर पुतलों जैसी बनती रही। ईश्वर और धर्म पर केंद्रित चित्रों में भी चित्रकारों का यह मानना स्पष्ट दिखने लगा कि ‘ मृत्यु से बचने के लिए धर्म या ईश्वर किसी काम के नहीं हैं।’ यूरोप के समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों ने इस सांस्कृतिक बदलाव को ‘ ब्लैक डेथ थ्योरी’ के रूप में चिन्हित किया है। 1486 में बना यह चित्र (चित्र 5) ,’मृत्य-नृत्य’ विषय पर लिखित व्याख्या का चित्रण है।

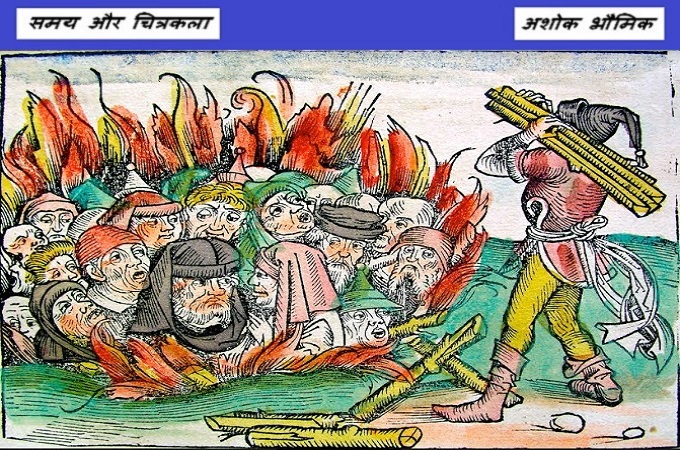

यूरोप में एक लम्बे समय तक चित्रकला ऐसे ही चित्रणों के जरिये भी विकसित होती रही है। मठों के अंदर या बाहर बने भित्ति चित्रों और पोथियों के इन चित्रों के बीच की समानता से यह तो स्पष्ट है कि मृत्यु को ऐसे निर्धारित रूपक मठों द्वारा ही रचे गए थे। न्यूरेम्बर्ग क्रॉनिकल में दर्ज़ 1493 में बने नरसंहार (देखें चित्र 6 ) का यह चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस दस्तावेज़ में ऐसे चित्र का परिप्रेक्ष्य को समझने में हमें कठिनाई नहीं होती हैं। महामारी के लिए दोषी करार देते हुए यहूदियों को सामूहिक चिता में जिन्दा जलाये जाने के इस चित्र में ‘हत्या’ को ‘धार्मिक-न्याय’ के रूप में स्थापित करने की लम्बी परंपरा का एक शुरुआती चित्र माना जा सकता है। कहना न होगा कि अपने नये-नये रूपों में यह आज भी जारी है। युद्ध, अकाल, महामारी के साथ साथ ऐसे अर्थहीन नरसंहारों का भी चित्रकारों पर काफी असर पड़ा था और दया-ममता-प्रेम जैसी मानवीय गुणों को चित्रों से लुप्त होते देखा गया।

(चित्र 6)

मृत्यु को हम बेहद नाटकीय तरीके से 1526 में हांस हॉलबेन ( जूनियर ) द्वारा बनाये गए इस चित्र (देखें चित्र 7) में देख पाते हैं। चित्र में एक व्यापारी को देख पाते है जिसने अपने सामन को पीठ पर बाँध रखा है। इस व्यक्ति के कमर में उसके आत्मरक्षा के लिए न केवल तलवार ही है बल्कि उसके साथ उसका पालतू शेर भी है। पर, बावजूद इन सब तैयारियों के मृत्यु के सामने लाचार दिख रहा है। मृत्यु के साथ जुड़ी इसी लाचारी ने ही चित्रकारों को ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने की अवधारणा के मोह से मुक्त किया था और नवजागरण काल की तार्किकता को जन्म दिया था।

(चित्र 7)

यह अकारण नहीं है, कि आधुनिक चित्रकला का मूल-आधार किसी काल्पनिक ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण पर नहीं टिका हुआ है। आधुनिक चित्रकला ने कला में हज़ारों वर्षों से चली आ रही ईश्वर की उपस्थिति को नकार कर चित्रों के केन्द्र में मानवता के लिए स्थान बनाया है।

‘सबसे बड़ा सत्य मनुष्य ही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं!’

अशोक भौमिक हमारे दौर के विशिष्ट चित्रकार हैं। अपने समय की विडंबना को अपने ख़ास अंदाज़ के चित्रों के ज़रिये अभिव्यक्त करने के लिए देश-विदेश में पहचाने जाते हैं।

अशोक भौमिक हमारे दौर के विशिष्ट चित्रकार हैं। अपने समय की विडंबना को अपने ख़ास अंदाज़ के चित्रों के ज़रिये अभिव्यक्त करने के लिए देश-विदेश में पहचाने जाते हैं।

जनांदोलनों से गहरे जुड़े और चित्रकला के ऐतिहासिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य पर लगातार लेखन करने वाले अशोक दा ने इतिहास के तमाम कालखंडों में आई महामारियों के चित्रकला पर पड़े प्रभावों पर मीडिया विजिल के लिए एक शृंखला लिखना स्वीकार किया है। उनका स्तम्भ ‘समय और चित्रकला’, हर रविवार को प्रकाशित हो रहा है। यह पाँचवीं कड़ी है। पिछली कड़ियाँ आप नीचे के लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

पहली कड़ी- धर्म, महामारी और चित्रकला !

दूसरी कड़ी- महामारियाँ और धार्मिक चित्रों में मौत का ख़ौफ़ !

तीसरी कड़ी- महामारी के दौर मे धर्मों और शासकों का हथियार बनी चित्रकला !

चौथी कड़ी- धर्म, मृत्युभय और चित्रकला : पीटर ब्रॉयगल का एक कालजयी चित्र