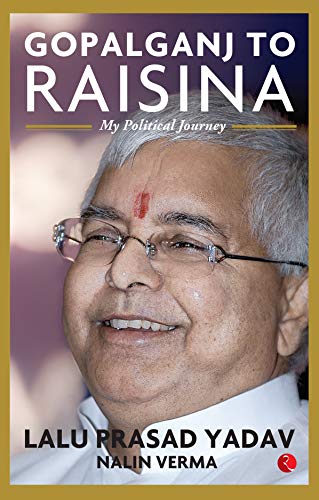

इस साल की शुरुआत में नलिन वर्मा के साथ मिलकर लिखी लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा ‘गोपालगंज से रायसीना’ उनके जीवन के राजनीतिक उतार-चढ़ाव का एक दस्तावेज़ है। इस आत्मकथा में लालू यादव ने उन तमाम छोटी-मोटी घटनाओं का जिक्र किया है जिससे उनका राजनीतिक जीवन प्रभावित रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि यह आत्मकथा उनकी पूरी कहानी है। इसमें ऐसे कई तथ्य हैं जिनका जिक्र लालू यादव पर शोध करने वालों को लिए काफी रोचक होगा, फिर भी लालू जी ने कुछ ऐसी बातें यहां कहीं हैं जिन्हें ‘डी-कोड’ करके लालू यादव की सफलता और बाद में उनकी भीषण असफलता को चिह्नित किया जा सकता है।

लालू यादव अपनी आत्मकथा के अध्याय छह ‘स्वर देने वाला दीर्घकालीन क्षत्रप’ में 1991 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी जनता दल के विजय के बारे में लिखते हैं। उस चुनाव में जनता दल गठबंधन को 54 में से 48 सीटों पर सफलता मिली थी। लोगों के तरह-तरह के आकलन के बाद लालू जी लिखते हैं कि अभिजात वर्ग और मीडिया के लिए यह चौंकाने वाला था। वे किसी भी रूप में इस जीत का मानने के लिए तैयार नहीं थे।

लालू जी का कहना है, ‘समाज के उत्पीड़ित वर्गों के पक्ष में मेरे सकारात्मक प्रयास के लिए मुझे श्रेय देने के बजाय मुझे ऐसे जातिवादी राजनेता के रूप में चित्रित किया जिसने अगड़ी जातियों के विरुद्ध युद्ध में पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को खड़ा कर दिया।’

इसी अध्याय में लालू यादव बताते हैं कि पिछले डेढ़ साल में उन्होंने क्या-क्या काम किये जिसका परिणाम चुनाव में दिखा! लालू जी ने इसे ‘लछमिनिया’ परिघटना (फेनोमेनन) की जीत बताया है। लालू जी ने लिखा है कि जब वह बाढ़ लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो पुनपुन के पास के एक गांव की महिला उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षाकर्मी उसे रोक रहे थे।

”इस बीच मेरी नजर उस पर पड़ गई। मैंने सुरक्षाकर्मियों को उसे अपने पास ले आने का निर्देश दिया। मैंने उससे पूछा, ‘कैसी हो लछमिनिया, यहां पुनपुन में कैसे आई हो?’ इस पर उसका जवाब था, ‘भैया, मेरी शादी हो गयी और मेरे पति यहीं रहते हैं, मैं कुछ साल पहले यहां आयी थी। जब मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए यहां पहुंची।”’

लालू यादव आगे लिखते हैं, ”मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया और अपने कार्यकर्ता से उसे दो सौ रूपये देने को कहा, फिर उससे उसकी बहन के बारे में पूछा और उसे भी साथ लाने को कहा। मैंने लक्ष्मीनिया को कहा कि जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो, मिल सकती हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। लछमिनिया आंसू में डूब गई। ये खुशी के आंसू थे। मैंने उसे सलाह दी कि वह अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजे।”

लछमिनिया कौन थी, इसकी कहानी लालू जी आगे बताते हैं। उनके अनुसार, ”पटना वेटनरी कॉलेज परिसर में चपरासी क्वार्टर में रहने के दिनों से उसे जानता था। वह क्वार्टर के बाहरी हिस्से मुसहरी में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। 1980 के दशक में मैं मुसहरों से मिलकर सुख-दुख बांटता रहता था। मैं उनके माता-पिता और अन्य पड़ोसियों को अच्छी तरह जानता था।”

लालू यादव के अनुसार, ”लाखों लछमिनियों ने उन्हें वोट दिया था जो उनके अंदर अपना बड़ा भाई ढूंढ रही थीं।” उसी पन्ने पर लालू जी लिखते हैं, ”लछमिनिया अपनी गोद में जिस बच्चे को लिये थी, उसे मैं भूल नहीं पाया था। उत्सव के उस कोलाहल और रंग-रोमांच के उस माहौल में मैंने खुद से पूछाः मैंने लछमिनिया को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कहा है लेकिन कौन सा स्कूल? उसके बेटे के दाखिले के लिए स्कूल आखिर था ही कहां?” इस बात को लालू जी ने कुछ क्षण के लिए समझा लेकिन बाद में पूरी तरह भुला दिया।

बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार गर्त में जा रही थी। सबसे तेजी से इसका क्षरण डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में हुआ था। सरकारी स्कूल से मध्यम वर्ग ने अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया था, जो उस समय तक अपवादों को छोड़कर लगभग सवर्ण ही था। विश्वविद्यालय आर्थिक अराजकता के दौर में पहुंच गये थे, शिक्षकों को अनियमित रूप से वेतन मिल रहे थे, पढ़े-लिखे लोगों और मध्यम वर्ग ने अपने बच्चों को व्यापक स्तर पर बिहार से बाहर भेजना शुरू कर दिया था। नौकरशाही सवर्णों के हवाले थी और जो कुछ भी पिछड़े या दलित नौकरशाह थे, उनकी प्राथमिकता में भी अपना वह समाज नहीं था, जहां से वे आये थे, वे पहली बार सत्ता का आनन्द ले रहे थे!

इस किताब को पढ़कर ‘लालू यादव फेनोमेनन’ को पूरी तरह तो नहीं समझा जा सकता है लेकिन लालू यादव जैसे लोग थोड़े समय के बाद क्यों पूरी तरह असफल हो जाते हैं, इसका आकलन किया जा सकता है। सत्ता की चकाचौंध में आदमी अपने इर्द-गिर्द को तो छोड़ ही दीजिए, अपने अतीत को भी कैसे भूल जाने को बाध्य हो जाता है, यह किताब बताती है।

इस किताब में लालू यादव अपने विश्वविद्यालय जीवन की कहानी ‘लोहिया, जेपी और राबड़ी’ वाले अध्याय में बताते हैं। उन्हें बिहार के बहुत ही प्रतिष्ठित बिहार नेशनल (बीएन) कॉलेज में दाखिला मिल गया। इससे वह काफी खुश थे, लेकिन उनकी समस्या वेटनरी कॉलेज से बीएन कॉलेज तक जाने की थी क्योंकि इसके बीच की दूरी दस किलोमीटर थी। लालू जी के अनुसार सार्वजनिक परिवहन का वह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे क्योंकि वह बेहद अनियमित था, जिसके चलते वे पैदल ही कॉलेज आते-जाते थे। कहानी के विस्तार में गये बगैर लालू यादव बताते हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि गरीब विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था करनी चाहिए जो बहुत दूर से आते हैं, ताकि विश्वविद्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। छात्रसंध अध्यक्ष बनने के बाद 1970-71 में वीसी कालिकिंकर दत्ता ने उनकी मांग मान ली थी और दूरस्थ जगहों से छात्रों को लाने के लिए दस बसों की व्यवस्था कर दी थी।

अब इस कहानी को थोड़ा और सरलीकृत करें तो हम पाते हैं कि लालू जी को अपने छात्र जीवन का वह दौर याद था कि दूर से आने वाले छात्रों (इसमें छात्राओं का जिक्र नहीं है) के लिए बसों की सुविधा हो जिससे वे आसानी से कॉलेज आ-जा सकें। जब वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस बात की जरा सा भी सुध नहीं लेते हैं कि जिस ‘प्रतिष्ठित’ कॉलेज में वह पढ़ने गये थे वह अब किस हाल में है? लालू जी लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं (छात्रसंघ के महासचिव के रूप में ही उन्होंने बसों की व्यवस्था करवायी थी), लेकिन अपने व राबड़ी देवी के पंद्रह वर्षों के शासनकाल में संभवतः 1982-83 से विश्वविद्यालयों में बंद कराये गये छात्रसंघ का चुनाव नहीं करवाते हैं। छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं होता है जबकि वह खुद छात्र राजनीति से आकर मुख्यमंत्री बने हैं!

लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब तक बिहार से न सिर्फ मजदूरों का बल्कि व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों का भी राज्य से पलायन शुरू हो गया था। विद्यार्थियों के पलायन का सबसे बुरा असर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावकों पर पड़ा। उनके साथ परेशानी यह थी कि वे तीन संतानों की कीमत पर अपने एक संतान को पढ़ाने के लिए राज्य से बाहर भेज पाते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अगर लालू यादव ने बदहाल हो रही शिक्षा-व्यवस्था को संभालने की जरा सी भी कोशिश की होती तो ‘लछमिनिया फेनोमेनन’ के सभी लोग इन्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखते! चुनावी जीत के अहंकार में वे एक तरफ तो इसे ‘फेनोमेनन’ मानते हैं लेकिन दूसरी तरफ उस समाज के ‘एस्पिरेशन’ को पूरी तरह नजरअंदाज कर जाते हैं।

लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब तक बिहार से न सिर्फ मजदूरों का बल्कि व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों का भी राज्य से पलायन शुरू हो गया था। विद्यार्थियों के पलायन का सबसे बुरा असर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावकों पर पड़ा। उनके साथ परेशानी यह थी कि वे तीन संतानों की कीमत पर अपने एक संतान को पढ़ाने के लिए राज्य से बाहर भेज पाते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अगर लालू यादव ने बदहाल हो रही शिक्षा-व्यवस्था को संभालने की जरा सी भी कोशिश की होती तो ‘लछमिनिया फेनोमेनन’ के सभी लोग इन्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखते! चुनावी जीत के अहंकार में वे एक तरफ तो इसे ‘फेनोमेनन’ मानते हैं लेकिन दूसरी तरफ उस समाज के ‘एस्पिरेशन’ को पूरी तरह नजरअंदाज कर जाते हैं।

बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो गयी, कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रह गए, संपन्न तबके के बच्चे बिहार से पलायन कर गये, लेकिन उसे सुधारने की दिशा में लालू-राबड़ी के शासनकाल में कुछ भी नहीं किया गया (हालांकि नीतीश कुमार ने तो इसे और रसातल में पहुंचा दिया है)। इसका असर उन समाजों पर सबसे अधिक पड़ा जिसका रहनुमा होने का दावा लालू यादव करते रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के चौपट होने का दूरगामी असर सबसे अधिक लड़कियों पर पड़ा। अर्ध-सामंती समाज होने के कारण बिहारी समाज ने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजने से मना कर दिया।

अपनी आत्मकथा में लालू जी कुछ ऐसे लोगों को विधान परिषद् में नामांकित करने की बात करते हैं जो हाशिये की जाति से आते थे। यह स्वागतयोग्य काम था। इसी का परिणाम कई चुनावों में दिखायी भी पड़ा, लेकिन पिछड़ा या सब-आल्टर्न ‘एस्पिरेशन’ की तरफ ध्यान न दे पाना उनके पतन की शुरुआत थी।

लालू-राबड़ी के 15 वर्षों के शासनकाल में एक भी ‘थिंक टैंक’ जैसा संस्थान नहीं बना, रिसर्च सेंटर नहीं खुले। लालू जी ने जिन लोगों को राज्यसभा या विधान परिषद् में लाया अपवादों को छोड़कर वे किसी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे बल्कि लालू जी के चमचे थे। वे समाज की जरूरत की बात नहीं बताते थे बल्कि लालू जी की ‘महानता’ के किस्से बार-बार सुनाते रहते थे। जनता के बीच जाकर जनता से संवाद करना लालू यादव की सबसे बड़ी विशेषता थी लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ऐसा हो गया कि जनता और लालू जी के बीच एक दूरी बन गई। जनता की पहुंच से लालू यादव पूरी तरह बाहर हो गये। जो लालू सबके लिए सहज उपलब्ध रहते थे, बार-बार कोशिश करने के बाद भी वे अब लालू यादव से नहीं मिल पाते थे।

लालू यादव ने इसे लछमिनिया फेनोमेनन में कुछ इस रूप में स्वीकार किया है, ”मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे मुझसे मिलाने के लिए कई प्रयास भी किया था और कई बार मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया भी था, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।”

वैसे लालू यादव ने अपनी किताब में स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर शिक्षा की तरह ही ध्यान दिये जाने की जरूरत थी। लालू जी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी गरीबों को राहत पहुंचाने में असफल रहे। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गयी, जिसके चलते मजदूरों की बढ़ी मजदूरी के बावजूद बीमारी की स्थिति में न सिर्फ पूरी कमाई सेहत सुधारने में ही चली जाती थी, बल्कि वे कर्जदार भी बन जाते थे।

यह किताब इसलिए सबको पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि दलित-पिछड़े समाज से आये सफल राजनेता किस तरह सबसे पहले अपने ही संघर्षों को भूल जाते हैं जिसे उन्होंने बुरी तरह झेला रहता है। कैसे सत्ता की चमक में उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और जिनके वोट के बदौलत वे सत्ता में आए होते हैं, वही वोटर उनकी प्राथमिकता में सबसे नीचे हो जाते हैं! वे नेता अपने समाज और वोटर के लिए तो कुछ करते तो नहीं हैं बल्कि उससे दूरी भी बना लेते हैं।

वैसे, लालू यादव ने इस बात को स्वीकार भी किया है- ”मुझे जिस तरह लगातार सफलता मिल रही थी उससे मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनने से मना कर दे रहा था।”

‘यहां से देखो’ के सारे अंक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें