भारत के संविधान को लेकर हमारे समाज में बहुत भ्रम की स्थिति है। भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के प्रति समाज के विभिन्न तबकों एवं समुदायों के लोग अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। कोई संविधान की धर्म ग्रंथ की तरह से पूजा करता है तो कोई उसको तिरस्कृत करता है। इस पूजा और तिरस्कार के बीच ऐसे ढेर सारे लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने संविधान को पढ़ा तक नहीं है। उसके मर्म को समझना तो बहुत दूर की बात है। ज्यादातर अपनी बनी बनाई धारणाओं और पूर्वाग्रहों से प्रस्थान करते हुए संविधान की पूजा से लेकर संविधान को खारिज करने तक जाते हैं।

बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संविधान के मर्म को समझ कर उसको अपने जीवन और समाज में अंगीकार करने के यत्न में लगे हुए हैं | एक अच्छी तादाद ऐसे लोगों की है जो पुरानी समाज व्यवस्था के हिसाब से बने हुए विशेष अधिकारों को ना छोड़ना पड़े इसके लिए संविधान की गलत व्याख्या करते हुए ज्यादातर अप्रत्यक्ष और कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से संविधान को खारिज करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या है यह संविधान ? इसमें कौन सी बातें कही गई हैं?

महात्मा गांधी ने 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था,

“ मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करें ……….मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें. ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो. स्त्रियों को भी पुरुषों जैसे अधिकार हो……… मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा.”

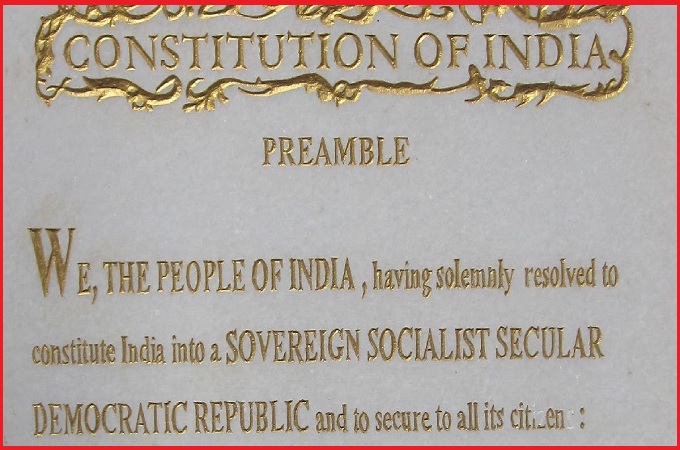

काफी हद तक इन्हीं आकांक्षाओं और सपनों को फलीभूत करता हुआ संविधान दिनांक 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा ‘हम भारत के लोग’ की ओर से स्वयं को आत्मार्पित किया गया | जिसको 26 जनवरी सन 1950 से लागू किया गया|

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने की तिथि से कोई भी विधि जो इस संविधान के पूर्व की हो अथवा बाद की, यदि किसी भी प्रकार से इस संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाती है या उनको कम करती है तो ऐसी विधि शून्य होगी. किसी भी समाज में विधियां कई रूप में पाई जाती हैं सामान्य तौर पर विधि के रूप में मान्यता उसको होती है जो कि किसी विधायिका के द्वारा प्रतिपादित की गई हो ऐसी समस्त विधियों को विधि द्वारा स्थापित सरकार का समर्थन होता है. लेकिन सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था, संस्कारों, सांस्कृतिक चलन और रीति-रिवाजों के कारण ढेर सारी ऐसी बातें समाज में प्रभावी होती हैं जिनको समाज की बहुसंख्या का समर्थन और बल प्राप्त होता है जो वैधानिक रूप से किसी विधाई संस्था या सरकार का समर्थन ना होते हुए भी व्यवहारिक रूप से राज सत्ता में बैठे हुए प्रभावशाली लोगों द्वारा समर्थित होती हैं | भारत में इस प्रकार से प्रचलित भारी तादाद में ऐसी विधियां हैं जो मूलतः भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाती हैं फिर भी वे चलन में है.

आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम सिद्धांतों में तो किन्ही और बातों का समर्थन करते हैं लेकिन व्यवहार उसके विपरीत करते हैं ? रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कृति ‘संस्कृति के चार अध्याय’, की भूमिका में जवाहरलाल नेहरू भारतीय समाज में सिद्धांत और व्यवहार के इस अंतर को इस प्रकार से रेखांकित करते हैं-

“भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी | एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में तो हमने अधिक- से- अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया | दूसरी ओर, हमारे सामाजिक आचार अत्यंत संकीर्ण होते गए | यह फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का यह विरोध आज तक हमारे साथ है और आज भी हम उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं | कितनी विचित्र बात है कि अपनी दृष्टि की संकीर्णता, आदतों और रिवाजों की कमजोरियों को हम यह कहकर नजरअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े बड़े विचार हमें विरासत में मिले हैं | लेकिन, पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान एवं हमारे आचरण में भारी विरोध है और जब तक हम इस विरोध की स्थिति को दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व फटा का फटा रह जाएगा |”

यह अनायास नहीं है कि भारत के संविधान निर्माताओं को संविधान का प्राण तत्व समझे जाने वाले पहले ही मौलिक अधिकार ‘समानता के अधिकार’ की घोषणा नकारात्मक वाक्य से करनी पड़ी | अनुच्छेद 14 यह कहता है, “राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा.”

सवाल यह है कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं को इस वाक्य को बात को नकारात्मक वाक्य में क्यों लिखना पड़ा? क्या उनकी भाषा अच्छी नहीं थी या उस बात को सकारात्मक तरीके से कहने में असमर्थ थे ? इस प्रश्न पर विचार करने पर एक बात यह समझ में आती है कि हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का पूरा अंदेशा था कि स्वतंत्र भारत में जो लोग भी राज्य सत्ता को संचालित करने वाले होंगे वे अपने जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय आदि पूर्वाग्रहों और संस्कारों के कारण भारत के जन को समता का अधिकार देने से वंचित करने का ही प्रयास करेंगे | इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समता के अधिकार पर जोर देने के लिए ही राज्य को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर समानता के अधिकार से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित करने से निषेधित किया |

भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी भारतीय समाज के इस सत्य से पूरी तरह से वाकिफ थे इसीलिए संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंता को इस रूप में व्यक्त किया-

“26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. राजनीति के मामले में हमारे वहां समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा. राजनीति में हम एक व्यक्ति -एक वोट और ‘हर वोट का समान महत्व’ के सिद्धांत को मानेंगे. अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही, हम ‘एक व्यक्ति एक वोट’ के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे. हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे ? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे ? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे.”

सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों पर बेहद सजग राकेश गुप्ता इलाहाबादी निवासी युवा वकील हैं और वहीं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।