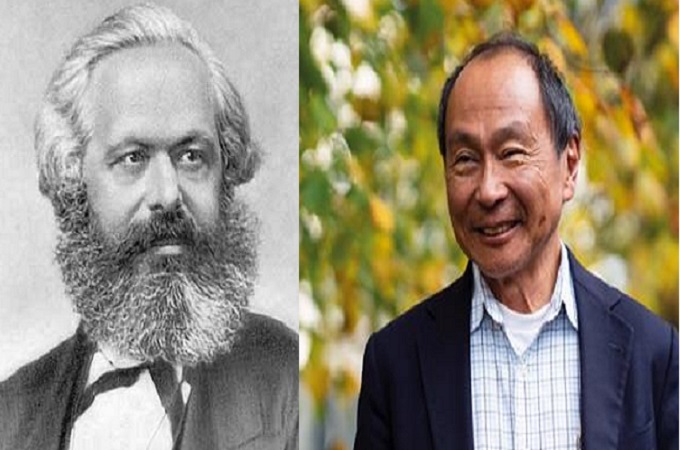

अमेरिकी राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फ़ुकु़यामा ने लगभग 30 साल पहले ‘इतिहास का अंत’ लिखकर सनसनी फैला दी थी। समाजवादी देशों के संकट के दौर में उनके इस लेख ने विरोधी खेमे को ताक़तवर वैचारिक हथियार मुहैया कराया था। सोवियत संघ के पतन के साथ यह कहा जाने लगा कि अब पूँजीवाद ही एकमात्र सत्य है और दुनिया के किसी समाजवादी रूप की कल्पना निहायत मूर्खता। लेकिन आज जब क्रोनी कैप्टलिज्म के ज़हर से बिलबिला रही दुनिया नए रास्तों की तलाश में है तो फ़ुकुयामा अपनी मान्यता पर पुनर्विचार करते दिख रहे हैं। हालाँकि वे समाजवाद की बात करने को तैयार नहीं हैं लेकिन चीन जैसे राज्य नियंत्रित पूँजीवाद को नया विकल्प बतौर सुझा रहे हैं। क्या यह भी कोई चालबाज़ी है? ‘न्यू स्टेट्समैन’ में छपे उनके एक ताज़ा इंटरव्यू पर विचार करते हुए प्रकाश के रे ने यह दिलचस्प टिप्पणी लिखी है- संपादक

प्रकाश के रे

पश्चिमी बर्लिन में बर्लिन की दीवार के पास खड़े होकर 12 जून, 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव को संबोधित करते हुए कहा था– ‘मिस्टर गोर्बाचेव, इस दरवाज़े को खोल दें. मिस्टर गोर्बाचेव, इस दीवार को ढाह दें.’ यह भाषण बीसवीं सदी के आख़िरी दशकों के बेहद ख़ास नाटकीय दृश्यों में एक है. हालांकि रीगन दीवार ढाहने या गिराने की बातें पहले भी कर चुके थे, पर अस्सी की दहाई के आख़िरी साल वैश्विक राजनीति में अभूतपूर्व उथल–पुथल के साल थे. सोवियत संघ संकट में था और पूर्वी यूरोप पर उसकी पकड़ लगातार कमज़ोर हो रही थी. तीसरी दुनिया के देश राजनीतिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे तथा उन्हें सोवियत संघ से कोई उम्मीद नहीं रहा गयी थी. अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश लोकतंत्र और खुले बाज़ार की विचारधारा को सैन्य आक्रामकता, ख़ुफ़िया षड्यंत्रों और थैलीशाह वित्तीय संस्थानों के ज़रिए किसी भी हद तक ले जाने में आमादा थे. इस माहौल में अख़बारी टिप्पणीकारों और थिंक टैंकों की भी बन आयी थी.

इसी पृष्ठभूमि में रीगन के भाषण के दो साल बाद वाशिंगटन से छपनेवाले नियो–कंज़रवेटिव जर्नल ‘द नेशनल इंटरेस्ट’ के ग्रीष्म अंक में अमेरिकी विदेशी विभाग के एक अधिकारी फ़्रांसिस फ़ुकुयामा का एक लेख छपा, जिसका शीर्षक था– ‘द एंड ऑफ़ हिस्ट्री?’ यूँ तो न फ़ुकुयामा कोई जानेमाने विद्वान थे और न ही इस जर्नल की बड़ी प्रतिष्ठा थी, पर इस लेख के साथ ‘गॉडफ़ादर ऑफ़ नियो–कंज़रवेटिज़्म’ कहे जानेवाले पत्रकार और पूर्व–कम्युनिस्ट इरविंग क्रिसटोल, कंज़रवेटिव दार्शनिक एलन ब्लूम, न्यूयॉर्क से सीनेटर डैनियल पैट्रिक मोएनिहान जैसी अनेक नामी लोगों की टिप्पणियाँ भी थीं. मोएनिहान राष्ट्रपति केनेडी के डेमोक्रेट प्रशासन से भी जुड़े थे और बाद में रिपब्लिकन राष्ट्रपति निक्सन के भी क़रीबी सलाहकार रहे थे. वे संयुक्त राष्ट्र और भारत में अमेरिका के राजदूत भी रहे थे. इन्हीं लोगों को समाजवादी नेता माइकल हैरिंगटन ने 1973 में ‘नियो–कंज़रवेटिव’ कहा था. यह विवरण इसलिए ज़रूरी है कि ‘कौन क्या कह रहा है’ से पहले यह जानना ज़रूरी होता है कि ‘कहनेवाला कौन है’.

बहरहाल, छपने के कुछ ही हफ़्तों के भीतर फ़ुकुयामा का लेख दुनिया भर के सियासी और अकादमिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. उसी साल न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन के 22 अक्टूबर के अंक में इसके एक संपादक जेम्स एटलस ने एक दिलचस्प लेख ‘व्हाट इज़ फ़ुकुयामा सेयिंग? ऐंड टू हूम ही सेयिंग इट?’ शीर्षक से लिखा था. उसमें उन्होंने रेखांकित किया है कि कैसे उस दौर मेंकिस तरह से वैचारिकी और पत्रकारिता में ‘एंड’ का ख़ूब इस्तेमाल हो रह है. ‘पोस्ट’ यानी उत्तर जोड़कर आधुनिक, उद्योग, इतिहास, संस्कृति आदि को देखने का देखने के सिलसिले के ख़ात्मे की बातें भी उन्हीं दिनों हो रही थीं. एटलस ने सैमुअल हटिंगटन के ‘एंडिज़्म’ को भी उद्धृत किया है, जो उन्होंने इस मरणांतक प्रवृत्ति के लिए कहा था. इससे फ़ुकुयामा के लेख केशीर्षक को समझने में मदद मिल सकती है, जो इस लेख के तीन साल बाद छपी उनकी किताब का हिस्सा भी था.

यह भी मज़ेदार है कि लेख के शीर्षक में शामिल सवालिया निशान तीन साल बाद यानी 1992 में किताब से ग़ायब हो गया. शायद इतिहास के ख़ात्मे की अपनी समझ पर फ़ुकुयामा को अब कोई सुबहा नहीं रहा गया था. होता भी क्यों? सोवियत संघ ढह चुका था, दूसरी दुनिया यानी पूर्वी यूरोप लोकतांत्रिक होरहा था और पश्चिमी यूरोप के चंगुल में आ रहा था, तीसरी दुनिया के बड़े देशों में कल्याणकारी राज्य नव–उदारवाद के चोले पहनने का चलन शुरू हो चुका था, अरबी बाथ समाजवादी राष्ट्रवाद भयावह तानाशाही में बदल चुका था, मध्य–पूर्व के रेगिस्तान पश्चिमी देशों के युद्धाभ्यास और तेल निकालने का मैदान बन चुका था, गुट–निरपेक्ष अतीत का अध्याय होता जा रहा था, अफ़ग़ानिस्तान में घमासान आख़िरी दौर में था… बीसवीं सदी के मुहाने पर खड़ा लोकतंत्र ‘टीना’ यानी ‘देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव’ के मंत्रोच्चार से मुनाफ़ाख़ोरी का आह्वान कर रहा था.

अपने लेख और अपनी किताब में फ़ुकुयामा ने ‘पश्चिम के विजय’ की स्पष्ट घोषणा की है. हीगल, मार्क्स, कोज़ेव आदि की वैचारिकी में अपनी चतुराई का मिश्रण कर रीगन–बुश विचारधारा के इस पंडित ने कह दिया कि बीसवीं सदी में अधिनायकवाद को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने निर्णायक रूप से हरा दिया है और अब पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र विश्वव्यापी हो रहा है. उनकी नज़र में यह मनुष्यता के विचारधारात्मक विकास का अंतिम बिंदू– ‘एंड पवाइंट’- था. फ़ुकुयामा के इस विश्लेषण को पश्चिमी मीडिया ने ख़ूब प्रचारित–प्रसारित किया. अमेरिकी प्रकाशनों– न्यूज़वीक, टाइम आदि में लेख और फ़ुकुयामा के बारे में विवरण आया, तो फ़्रांसीसी त्रैमासिक कमेंतायर का एक पूरा अंक लेख को समर्पित हुआ, ब्रिटिश मीडिया बीबीसी ने कार्यक्रम बनाया, तो अलग–अलग भाषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित हुए. एटलस बताते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने लेख मँगवाया और वाशिंगटन के एक पत्रिका कारोबारी ने बताया कि द नेशनल इंटरेस्ट का वह अंक किसी भी चीज़, यहाँ तक कि पोर्नोग्राफ़ी से भी ज़्यादा बिक रहा है. द न्यूयॉर्क टाइम्स में काउंसिल ऑन फ़ॉरेन के तत्कालीन अध्यक्ष पीटर टार्नऑफ़ ने लिखा कि फ़ुकुयामा का यह लेख ‘बुश डॉक्ट्रिन’ की नींव का पत्थर है. सनद रहे, यह काउंसिल अमेरिकी विचारधारा का सबसे अहम थिंक टैंक है. जैसा कि एटलस ने लिखा था, छह हज़ार प्रतियाँ बेचनेवाले जर्नल में छपे 16 पन्नों के इस लेख के लिए यह बड़ी बात थी. फ़ुकुयामा उस समय विदेश विभाग के नारकोटिक्स और नयूक्लियर रिस्क मामलों की इकाई में कार्यरत थे. इससे पहले फ़ुकुयामा अपनी पढ़ाई और अन्य पेशेवर कामों के दौरान अनेक नियो–कंज़रवेटिव लोगों और संगठनों के साथ काम कर चुके थे.

ख़ैर, अब आगे बढ़ते हैं और अभी 17 अक्टूबर को न्यू स्टेटसमैन में छपे उनके साक्षात्कार पर आते हैं. फ़ुकुयामा की ताज़ा किताब दुनियाभर में बढ़ रहीं अनुदारवादी राजनीति और उदारवादी लोकतंत्र के सामने उसकी चुनौती के बारे में है. इस किताब में और साक्षात्कार में वे अपनी पुरानी समझ को ही किंतु, परंतु और लेकिन के सहारे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. इस कोशिश में वे उदारवादी लोकतंत्र की उन्हीं ख़ामियों को गिना रहे हैं, जिन्हें वामपंथी, समाजवादी और धुर–दक्षिणपंथी लगातार इंगित करते रहे हैं. ‘आइडेंटीटी पोलिटिक्स’ के उभार के पीछे भी वही तर्क दे रहे हैं, जो वाम

या उदारवादी ख़ेमे से आते रहे हैं. वे अत्यधिक उत्पादन, कामगारों की वंचना और अपर्याप्त माँग पर कार्ल मार्क्स की समझ को तो सही ठहरा हैं, पर उदारवादी लोकतंत्र के प्रक्रियागत प्रतिस्पर्धी के तौर पर समाजवाद को चिन्हित नहीं कर रहे हैं. वे पश्चिमी लोकतंत्र के बरक्स चीन के राजकीय पूँजीवादी तंत्र को विकल्प के रूप में देखते हैं. न्यू स्टेटसमैन के राजनीतिक संपादक जॉर्ज ईटन के साथ बातचीत के आख़िर में फ़ुकुयामा सबसे दिलचस्प बात कहते हैं कि उदारवादियों को बहुत अधिक सुधार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही यह मान लेना चाहिए कि अनुदार लोकतंत्र ही ‘इतिहास का नया अंत’ है. वे लोगों को थोड़ा कम बेचैन होने की सलाह देते हैं.

ऐसा नहीं है कि फ़ुकुयामा ने अपनी पुरानी समझ में संशोधन या संपादन करने की कोशिस पहली बार की है. पिछले दशक के शुरू में आयी अपनी किताब ‘अमेरिका एट द क्रॉसरोड्स’ में वे नियो–कंज़रवेटिज़्म की आलोचना कर चुके हैं. जूनियर बुश के इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान युद्ध की असफलताओं के कारण उनका मोहभंग हुआ है, ऐसा माना जाता है. साल 2006 की इस किताब में वे अपनी स्थापना की रक्षा करते हुए उदारवादी लोकतंत्र पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग लेनिन के रास्ते पर चल निकले, इसी असफल हुए. उसी साल उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन में भी नियो–कंज़रवेटिव की कड़ी आलोचना की थी. ’एंड ऑफ़ हिस्ट्री’ के किताब के रूप में प्रकाशन के 14 साल बाद नए संस्करण में एक परिशिष्ट जोड़कर भी उन्होंने अपनी बात को समझाने की एक कोशिश की थी. पिछले साल के शुरू में वाशिंगटन पोस्ट के साथ एक बातचीत में भी वे उदारवादी लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित दिखे थे.

फ़ुकुयामा को समझने के प्रयास में यह बात भी कही जानी चाहिए कि जब वे इतिहास के अंत की घोषणा कर रहे थे, तब भी वे अमेरिकी वर्चस्व से संचालित वैश्विक बाज़ार की पैरोकारी कर रहे थे, और आज जब वे आलोचना के अन्दाज़ में हैं, तब भी उसी बाज़ारवादी उदार लोकतंत्र के पक्ष में हैं. चीन के राजकीय पूँजीवाद के बारे में उनकी कुछ सकारात्मक टिप्पणियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चिंता की ध्वनि है, जिन्हें अनुदार लोकतंत्र की संरक्षणवादी नीतियों से परेशानी हो रही है. इसे विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा दावोस में पिछले साल चीनी राष्ट्रपति शी जीनपिंग और इस साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताओं, यूरोपीय संघ के संकट से निकालने की बेचैनी, कुछ चुनावों में उदारवादियों की जीत– जैसे फ़्रांस– पर उदारवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक ख़ेमे में ख़ुशी आदि में भी देखा जा सकता है. कल फ़ुकुयामा ‘ट्रिकल डाउन थियरी’ यानी चुआऊ सिद्धांत पर भरोसा करते थे, आज कह रहे हैं कि आबादी के बड़े हिस्से को भी मिलना चाहिए. इसी सिद्धांत का तो एक रूप वह जुमला था, जो कुछ साल पहले हमारे यहाँ गढ़ा गया था– ‘सबका साथ, सबका विकास!’ आख़िर फ़ुकुयामा जैसे लोग अमेरिका में बर्नी सांडर्स, ब्रिटेन में जेरेमी कॉर्बिन या फ़्रास में मिलोशें जैसी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को लेकर असहज क्यों हैं?

एक आख़िरी बात. जब फ़ुकुयामा इतिहास के अंत की घोषणा कर रहे थे, तब भारतीय राजनीति में नव–उदारवाद को लेकर राजनीतिक सहमति बन रही थी और यह जुमला ख़ूब चलता था. वामपंथ हताशा में यहाँ भी हथियार डाल रहा था. जबकि, ठीक उसी समय मंडल–कमंडल और हिंसक जातीय संघर्ष से देश लहूलुहान था, पर दिल्ली–बम्बई में ज्ञानी फ़ुकुयामा राग में जगाली कर रहे थे. यह पहला उदाहरण नहीं है, जब एक अदने से अमेरिकी शासन के अधिकारी ने भारतीय और तीसरी दुनिया के बौद्धिकों, ख़ासकर उदारवादी बौद्धिकों, को इंद्रजाल में फँसाया था. कुछ ही साल बाद जोसेफ़ न्ये ने ‘सॉफ़्ट पॉवर’ की चरस पिलायी थी. इसमें फ़ुकुयामा की तरह उन्होंने भी संशोधन कर दिया है, पर भारतीय उदारवादी अभी भी उसे पकड़े हुए हैं. अनुदार लोकतंत्र के आगमन के बाद उसकी चर्चा कुछ कम हुई है. एक पुरानी लोक–कथा है– शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आना नहीं, जाल में फँसना नहीं. पर, हमें भी तो फँसने की आदत हो गयी है!

प्रकाश के रे वरिष्ठ पत्रकार हैं।