अपने तीन लेखों की शृँखला की पहली किश्त में श्रीमयी ने अनुच्छेद 370 और 35अ की पड़ताल की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि सरकार ने इनके साथ क्या किया है। इस दूसरे लेख में श्रीमयी अंतरराष्ट्रीय कानूनी सवालों से जूझती हैं, कि कश्मीरी लोगों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य अधिकारों पर कश्मीर की कानूनी स्थिति में बदलाव का क्या असर पड़ा है? (संपादक)

इस लेख में हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यानी देशों, युद्धों व हमारी साझी इंसानियत के कानूनों के सन्दर्भ में कश्मीर के “विशिष्ट दर्जे” को खत्म करने के क्या निहितार्थ हैं। कश्मीर का अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा खासा विवादास्पद रहा है। साथ ही, इस मसले पर गम्भीर अकादमिक विमर्श कम ही हुआ है। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान के ज़्यादातर कानूनी विशेषज्ञ और प्रभावशाली लोग खुलेआम या चुपचाप से भारतीय राज्य के नज़रिए को ही मानते हैं कि कश्मीर का सवाल बुनियादी तौर पर एक संवैधानिक सवाल है। दूसरे शब्दों में, यह एक “आंतरिक मामला” है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 को प्रभावहीन किए जाने से मची हुई कानूनी हलचल के दरम्यान 5 अगस्त 2019 की घटनाओं के बारे में बताने के लिए, उन पर बहस करने के लिए या उनकी आलोचना करने के लिए ‘कब्ज़ा’, ‘अधिग्रहण’, ‘उपनिवेशवाद’, ‘आत्म-निर्णय का अधिकार’ जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीति में प्रचलित कई ऐसे पुराने शब्दों का इस्तेमाल आम बातचीत में किया जा रहा है जिन पर पहले एक तरह की पाबन्दी लगी हुई थी। इस लेख में मैं इनमें से कुछ शब्दों की पड़ताल करने की कोशिश करूँगी और हाल के संवैधानिक बदलावों से अंतरराष्ट्रीय कानून में कश्मीर के दर्जे पर जो असर पड़ा है उसके निहितार्थों को समझने की कोशिश करूँगी।

कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय कानूनी हैसियत का सवाल उठते ही अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और भारतीय डोमिनियन के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के बीच हुई ‘विलयन सन्धि’ (इस शृँखला की पहली किश्त में इसके लिए ‘प्रवेश सन्धि’ शब्द का भी प्रयोग हुआ है। विलयन सन्धि व प्रवेश सन्धि के अंतर के लिए उस लेख को देखें – अनुवादक) के स्वरूप व निहितार्थों को लेकर तमाम और सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वह दस्तावेज़ एक सन्धि था, यानी दो सम्प्रभुओं के बीच बाध्यकारी कानूनी जवाबदेही तय करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय करार? एक ऐसी रियासत, जो पहले बर्तानी हुकूमत में थी, उसके सम्प्रभु मुखिया को क्या उपनिवेशवाद के खत्म होने पर इस तरह की सन्धि करने का अधिकार था? इस सन्धि का कश्मीर की कानूनी स्थिति व उसकी सम्प्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा? 1948 में शुरू हुई संयुक्त राष्ट्र की शान्ति प्रक्रिया का क्या अर्थ था और कश्मीर की कानूनी स्थिति पर उससे क्या प्रभाव पड़ा? सन्धि के प्रावधानों को हिन्दुस्तानी संविधान में शामिल करने से अंतरराष्ट्रीय कानून में कश्मीर के कानूनी दर्जे पर क्या असर पड़ा? इतने सालों में इस इलाके में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और जो दूसरी सन्धियाँ व समझौते हुए हैं उनसे क्या असर हुआ है? और अंत में, इस सबसे ताज़ा कार्यवाही से कश्मीर के दर्जे पर क्या असर पड़ा है?

अंतरराष्ट्रीय कानून की सत्ता

इस भूलभुलैया में कदम रखने से पहले हम अंतरराष्ट्रीय कानून की साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक जड़ों पर एक नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि खासतौर पर कश्मीरी सम्प्रभुता की हमारी समझ पर और आमतौर पर उत्तर-औपनिवेशिक दुनिया में सम्प्रभुता के दावों के मामले में इनके क्या निहितार्थ हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के वेस्टफेलियन मॉडल में ‘सम्प्रभुता’, ‘क्षेत्र’, और ‘जनसंख्या’ (या सत्ता, ज़मीन और लोग) को बड़ी सफाई से आपस में जुड़े हुए गुण माना जाता है जिससे स्वतंत्र, स्पष्ट रुप से परिभाषित, और ‘प्राकृतिक’ राष्ट्र-राज्य बनते हैं। इन राष्ट्र-राज्यों को यह अधिकार होता है कि वे अपना प्रशासन खुद करें और अपनी सीमाओं के भीतर बिना किसी बाहरी दखल के शक्ति के इस्तेमाल पर एकाधिकार रखें। इस तरह के मॉडल से अलग उदाहरणों को ‘टेरा नलिस’ माना गया, दूसरे शब्दों में ऐसे इलाके जो खाली हैं, जिन पर किसी का कब्ज़ा नहीं है और जिन पर किसी सम्प्रभु का नियंत्रण नहीं है और जो सभ्य और स्वशासित (यानी गोरे व यूरोपियन) आदमियों और देशों द्वारा कब्ज़ा जमाए जाने के लिए कानूनी तौर पर उपलब्ध हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंगली जानवरों, भटके हुए गुलामों और छोड़ी गई इमारतों पर कोई भी कब्ज़ा कर सकता है। इस कानूनी परम्परा की लीक पर चलते हुए, विउपनिवेशीकरण की पूरी एक शताब्दी के दौर में (जो उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में स्पेनी अमरीका के विउपनिवेशीकरण से शुरू होकर 1960 के दशक में एशिया व अफ्रीका की मुक्ति तक चलता है) उपनिवेशवाद से मुक्त हुए मुल्कों की सीमाएँ मोटे तौर पर इस कानूनी सिद्धांत से निर्धारित हुईं कि “आप कानूनी तौर पर जिसके हकदार हैं उसे अपने पास रख सकते हैं”। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून में भू-भागों पर फतह कर कब्ज़ा करने के मध्यकालीन कानूनों से निकला था। इस सिद्धांत के अंतर्गत, स्वशासी देश बनने पर जो उत्तर-औपनिवेशिक राज्य बनता है वह अपने औपनिवेशिक राज्य की सीमाओं, उसके आश्रित इलाकों और अक्सर शासन के ढांचे को भी एक तरह से विरासत में पाता है। भूतपूर्व औपनिवेशिक शासकों और उपनिवेशों दोनों को लगा कि किसी उपनिवेश के आत्म-निर्णय का दावा एक बार मान लिया जाए और वे सम्प्रभु व स्वतंत्र राज्य बन जाएं तो उनकी सीमाएँ अनंतकाल के लिए निश्चित हो जाती हैं। इससे आत्म-निर्णय के किसी वैध दावे के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बचती है ताकि औपनिवेशिक व्यवस्था के हटने और सत्ता हस्तांतरण के समय किसी अनिश्चितता और सम्प्रभुता के दूसरे दावों से बचा जा सके। इससे समझा जा सकता है कि उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों को जो सीमाएँ विरासत में मिलती हैं उनके भीतर आत्म-निर्णय के अधिकार को लागू करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखाई देती है। इसकी एक मिसाल है नागरिक व राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) के अनुच्छेद 1 और साथ ही, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966) के प्रति भारत ने आपत्ति क्यों की है। अपनी आपत्ति में भारत कहता है कि आत्म-निर्णय का अधिकार “सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विदेशी प्रभुत्व में हैं और यह स्वतंत्र सम्प्रभु देशों पर अथवा लोगों या राष्ट्र के किसी खास हिस्से पर लागू नहीं होता क्यों यह राष्ट्रीय अखंडता का सारतत्व है”।

“विलयन”

बर्तानी हिन्दुस्तान की रियासतें भारतीय उपमहाद्वीप के 40 फीसदी भूभाग पर फैली हुई थीं और उनमें यहाँ की 23 फीसदी आबादी रहती थी। बर्तानी आधिपत्य के मातहत इन सब में सम्प्रभुता का स्वरूप बहुत ही अलग-अलग और कटा-फटा सा था। बंटवारे व सत्ता हस्तांतरण के पहले, उस दौरान और उसके बाद भी, ये रियासतें वेस्टफेलियन मॉडल के लिए एक चुनौती की तरह थे। मिसाल के लिए, जब लीग ऑफ़ नेशंस में महिलाओं व बच्चों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी के मामले पर बहस छिड़ी हुई थी (और जिसमें बर्तानी हिन्दुस्तान का शामिल होना अपने आप में एक विरोधाभास था क्योंकि यह लीग का एकमात्र ऐसा सदस्य राज्य था जहाँ स्व-शासन नहीं था), तब रियासतों को कभी-कभी सम्प्रभु विदेशी इलाके माना जाता था जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ थीं, और कभी-कभी उनको बर्तानी हिन्दुस्तान के हिस्से के रूप में उसके प्रान्त की तरह देखा जाता था। बर्तानी भारत के बंटवारे की तरफ बढ़ने की अप्रत्याशित परिस्थितियों में इस तरह के जटिल विरोधाभास खुल कर सामने आ गए। सन् 47 में उपनिवेश को छोड़ने की बर्तानी रणनीति में उत्तराधिकारी राज्य को विरासत में मिलने वाली सीमाओं के सिद्धांत और रियासतों की सम्प्रभुता की मान्यता के बीच के एक कामचलाऊ किस्म का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई।

जहाँ अंतरराष्ट्रीय कानून में “विलयन” का अर्थ होता है किसी राज्य द्वारा पहले से मौजूद सन्धि पर दस्तखत करना, वहीं ‘विलयन सन्धि’ एक अनूठा कानूनी अनुबन्ध था। इसे गवर्न्मेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था ताकि देशी रियासतों और बर्तानी हिन्दुस्तान की सरकार के बीच मोटे तौर पर उसी तरह का अनुबन्ध-आधारित सम्बन्ध बना रहे जैसा कि पहले था और वे 1935 के कानून के ढाँचे में भारतीय संघ का हिस्सा बने रहें। यह सन्धि रियासतों को अान्तरिक मामलों में स्वायत्तता की गुंजाइश देती थी जबकि कुछ विधायी मामले (जैसे, विदेशी सम्बन्ध व सेना) केन्द्र सरकार के पास थे।

इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत आधिकारिक बर्तानी पक्ष यह था कि सत्ता हस्तांतरण के साथ ही रियासतों पर बर्तानी आधिपत्य खत्म हो जाएगा और रियासतों को उनके सारे सम्प्रभु अधिकार मिल जाएँगे। वे यह निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र रहेंगे कि वे भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन हुआ यह कि गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक-एक कर सभी रियासतों को गवर्न्मेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट 1935 में दिए विलयन सन्धि पर दस्तखत करने के लिए राज़ी कर लिया। यहाँ तक कि ऐसा न करने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बहिष्कृत होने, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर किए जाने का डर भी दिखाया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर दबदबा रखने वाले हिस्से और भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मान्यता के अनुरूप ही था जो यह मानते थे कि रियासतें अप्रासंगिक सामन्ती अवशेष थे जहाँ लोकप्रिय सम्प्रभुता नहीं थी और जो एक वृहद् भारतीय राष्ट्र से ही पैदा हुए थे जिसमें उनका वापस विलय हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस की अप्रैल 1947 में आयोजित एक बैठक में नेहरू ने घोषणा कर दी कि जो रियासत हिन्दुस्तानी संविधान सभा में शामिल होने से इंकार करती है उसे “दुश्मन राज्य” की तरह देखा जाएगा। उपनिवेश के समापन के दौर के बर्तानी, हिन्दुस्तानी व पाकिस्तानी कार्यवाहियाँ, कूटनीतिक संवाद और नीति सम्बन्धी दस्तावेज़ इस मान्यता की स्वीकृति की तरफ इशारा करते हैं कि विलयन सन्धियाँ बाध्यकारी सम्प्रभु समझौते थे जिनको परम्परागत अंतरराष्ट्रीय कानून में राज्यों को मानना ही होता है।

जम्मू-कश्मीर आकार में दूसरी सभी रियासतों से बड़ा था। वहाँ का शासक हिन्दू था और आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा मुसलमान था। रियासत का अपना संविधान था, आंशिक रूप से चुनी हुई विधायिका और स्वतंत्र न्यायपालिका थी। वहाँ ऐसे कानून थे जो उसकी प्रजा को आवास, आजीविका और सम्पत्ति के अर्ध-नागरिक अधिकार देते थे। यह रियासत विलयन से बच रही थी और महाराजा हरि सिंह व उनके प्रधान मंत्री राम चन्द्र काक कोई फैसला करने से पहले पूरा मोल-तोल करना चाहते थे। अगस्त 1947 में महाराजा ने पाकिस्तानी डोमीनियन के साथ एक विराम सन्धि (Standstill Agreement) किया जिसके तहत बतौर उत्तराधिकारी राज्य पाकिस्तान समझौते में निश्चित ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा और कश्मीर में डाक, टेलीग्राफ और रेलवे सेवाएँ चलाएगा।

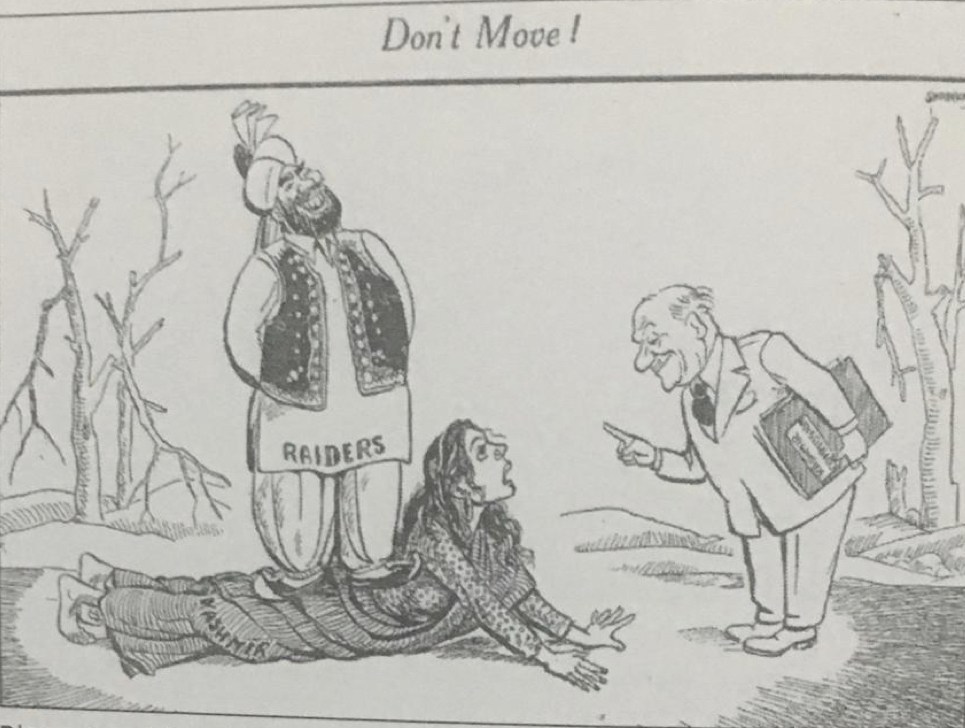

लेकिन अक्टूबर 1947 में रियासत के पश्चिमी हिस्से में पुंछ में सशस्त्र विद्रोह भड़क उठा, दक्षिण में मुसलमानों के खिलाफ़ नरसंहार की स्थितियाँ बनने लगीं, सुदूर उत्तर में सैनिक विद्रोह की सुगबुगाहट होने लगी, और उत्तर पश्चिम से पश्तून कबीलाइयों का हमला लगभग शहर के मुहाने तक पहुँच गया। उन हालात में महाराजा श्रीनगर से भाग खड़े हुए और भारत के साथ आनन-फानन में विलयन सन्धि की जो असल में उनकी रियासत को बचाने के लिए हिन्दुस्तानी फौज भेजने की पूर्व शर्त थी। लेकिन इस सन्धि के दस्तखत की तारीख को लेकर विवाद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि असल में 27 अक्टूबर 1947 को हिन्दुस्तानी फौज के श्रीनगर उतरने के बाद इस सन्धि पर दस्तखत किए गए। कुछ तो यह भी कहते हैं कि ऐसी किसी सन्धि पर कभी दस्तखत हुआ ही नहीं। और इस तरह हिन्दुस्तानी फौज का दखल एक गैरकानूनी हमला था जिस पर उस समय के सम्प्रभु की सहमति नहीं थी। पाकिस्तान तो इस बात पर ही सवाल खड़े करता है कि उसके साथ विराम सन्धि कर लेने के बाद महाराजा इस तरह की किसी सन्धि पर दस्तखत कर ही नहीं सकते थे, वह भी तब जबकि उनकी रियासत का दो-बटे-पाँचवा हिस्सा (आज़ाद कश्मीर और गिलगिट व बाल्टिस्तान के उत्तरी इलाके) उनके नियंत्रण में ही नहीं थे।

कश्मीरी ज़मीन पर हिन्दुस्तानी फौज चाहे विलयन सन्धि के ठीक पहले आई हो या ठीक बाद में, और चाहे वह महाराजा के इलाके या उनकी प्रजा की हिफाज़त के लिए ही क्यों न आई हो, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या वहाँ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी गई थी, और क्या विलयन सन्धि को महाराज ने वाकई स्वेच्छा से सशर्त मंजूरी दी थी। 26 अक्टूबर 1947 को लिखे गए महाराज के पत्र में इस सन्धि को उनकी हुकूमत बचाने के लिए ज़रूरी पूर्व शर्त की तरह देखा गया है जिससे इस तर्क को मजबूती मिलती है। सन्धियों के कानून से सम्बन्धित विएना कन्वेंशन (Vienna Convention on Law of Treaties, 1969) के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि किसी सन्धि को निरस्त माना जाएगा ‘अगर उस पर सहमति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंतर्निहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से या उसके इस्तेमाल की धमकी से ली गई है’। इस तरह ये कन्वेंशन किसी राज्य के जबरन अधिग्रहण की वैधता को नकारता है चाहे वह किसी सन्धि के माध्यम से ही क्यों न हुई हो। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय कानून के वेस्टफेलियन मॉडल को देखते हुए, चूँकि जम्मू-कश्मीर की सम्प्रभु स्थिति में कुछ जटिलताएँ हैं इसलिए इसलिए विएना कन्वेंशन इस मामले में किसी बाध्यकारी नियम की बजाय एक मार्गदर्शक सिद्धांत का काम ही कर सकता है।

“अधिग्रहण” (Annexation)

एक राय यह है, जिसके पक्ष में काफ़ी ऐतिहासिक सबूत भी पेश किए जाते हैं, कि ऐसा कोई वैध बाध्यकारी दस्तावेज़ नहीं है जो भारत-कश्मीर सम्बन्ध को निर्धारित करता हो। अगर इस तरह देखें तो जम्मू-कश्मीर पर हिन्दुस्तान का नियंत्रण असल में एक राज्य या विवादित इलाके पर दूसरे राज्य का अवैधानिक कब्ज़ा है – यानी ताकत के इस्तेमाल से या फतह करके किसी इलाके को अपने कब्ज़े में लेकर उस पर जबरन अपनी सम्प्रभुता थोपने की हरकत (चाहे इस तरह के कब्ज़े का प्रतिरोध किया गया या नहीं) है जिसके साथ-साथ उस राज्य या विवादित इलाके पर स्थायी प्रशासनिक नियंत्रण जमा लिया गया। अधिग्रहण (annexation) को हमले की कार्यवाही की तरह देखा जाता है जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ताकत के इस्तेमाल के वैध तरीकों का उल्लंघन है और इस वजह से अंतरराष्ट्रीय कानून में इसे गैर-कानूनी युद्ध मानते हुए इस पर पाबन्दी है। जम्मू-कश्मीर को एक संघीय इकाई से केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष शासित इलाके में बदलने की भारतीय राज्य की एकतरफा कार्यवाही ने इसकी इलाकाई अखंडता और कानूनी स्वायत्तता के बचे-खुचे अवशेषों को भी नष्ट कर दिया है। इस तरह ये हमले की शुरुआती गैर-कानूनी कार्यवाही को और गहरा करता है और आगे ले जाता है।

हिन्दुस्तान की हमेशा से यह दलील रही है कि विलयन सन्धि एक वैध और बाध्यकारी कानूनी दस्तावेज़ है और यह एक तरह का सम्प्रभु अनुबन्ध (या सन्धि) है जो भारत और महाराज के बीच हुई थी जो जम्मू-कश्मीर की भूतपूर्व रियासत के सर्वसत्ताधारी शासक थे। यह पक्ष न सिर्फ कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र में हुई बहसों में भारत ने रखा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रेमनाथ कौल मामले में यही रुख अपनाया। इस मामले में कश्मीर के भूमि सुधारों को संवैधानिक चुनौती दी गई थी और इसमें कोर्ट ने माना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित होने के बाद बर्तानी आधिपत्य खत्म हो जाने के बावजूद, “महाराजा उस रियासत के सर्वसत्ता सम्पन्न शासक बने रहें […] और अंतरराष्ट्रीय कानून की नज़र में वे एक सम्प्रभु व स्वतंत्र राज्य होने का दावा कर सकते थे।”

विलयन सन्धि के प्रावधान क्या कहते थे?

अगर हम यह मान लें कि महाराजा सम्प्रभु थे और उन्होंने वैधानिक रूप से कानूनी तौर पर बाध्यकारी समझौता किया तो हमें पहले विलयन सन्धि की जटिलताओं से दो-चार होना पड़ेगा और साथ ही इस सन्धि के साथ जुड़े तमाम दस्तावेज़ों से भी जिनको अनुबन्धों व समझौतों से सम्बन्धित अंतरराष्ट्रीय कानून में विलयन सन्धि का ही हिस्सा माना जाता है। इसके बाद हमें उन प्रक्रियाओं को समझना होगा जिनके जरिए संयुक्त राष्ट्र और हिन्दुस्तानी व जम्मू-कश्मीर के संविधानों ने विलयन सन्धि द्वारा निश्चित कानूनी स्थिति को प्रभावित किया। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सबसे जम्मू-कश्मीर की कानूनी स्थिति क्या बनती है। विलयन सन्धि में वह शर्तें हैं जिनके आधार पर महाराजा ने भारतीय डोमिनियन का अधिकार क्षेत्र स्वीकार किया या उसमें शामिल होना मंज़ूर किया। ‘आन्तरिक तौर पर स्वायत्त’ दूसरी कई बड़ी रियासतों ने जिस तरह की सन्धियाँ की थी उन्हीं की तरह महाराजा ने भी अपनी सम्प्रभुता व इलाकाई सत्ता को बनाए रखते हुए कुछ मामलों में कानून बनाने की ताकत को भारतीय डोमिनियन के हवाले करना मंज़ूर किया। ये मामले थे विदेशी सम्बन्ध, संचार व प्रतिरक्षा। राज्य की समूची ज़मीन पर अन्तिम मालिकाना महाराजा के ही पास रहा। हिन्दुस्तान राज्य में कोई भी ज़मीन तभी हासिल कर सकता था जब महाराजा उसे ज़मीन दें। सन्धि की धारा 5 के तहत इसकी शर्तें राज्य के शासक की मंज़ूरी से ही बदली जा सकती हैं। इसके अलावा, सन्धि में सम्प्रभु ताकत के रूप में बने रहने के महाराजा के अधिकारों को और जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता को साफ तौर पर मंज़ूरी दी गई है। इसके अपवाद वही विषय हैं जो सन्धि की अनुसूची में दिए हुए हैं। सन्धि की धारा 7 के अनुसार, “इस सन्धि के किसी भी प्रावधान से ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये भारत के किसी भावी संविधान को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है या किसी ऐसे संविधान के तहत भारत की सरकारों के साथ किसी तरह का सम्बन्ध बनाने पर रोक लगाता है।” धारा 8 में फिर से कहा गया है, “सन्धि का कोई भी प्रावधान राज्य पर मेरी सम्प्रभुता को, अथवा सन्धि के प्रावधानों के अलावा राज्य के शासक के तौर पर मेरी शक्ति, सत्ता व अधिकारों को, अथवा वर्तमान में राज्य में लागू किसी कानून की वैधता को प्रभावित नहीं करता।” सन्धि के साथ शामिल 26 अक्टूबर 1947 की अपनी चिट्ठी में महाराजा ने लिखा की विलयन के बदले में हिन्दुस्तानी फौजों की मदद माँगी गई। उन्होंने यह भी लिखा कि वे तत्काल एक अंतरिम सरकार बनाना चाहते थे। 30 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने अपने प्रतिनिधि तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहर चन्द महाजन के साथ-साथ नेशनल कॉन्फ़्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्लाह को आपातकालीन प्रशासक के रूप में सरकार का नेतृत्व सौंपा।

विलयन को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए 27 अक्टूबर 1947 की अपनी चिट्ठी में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने कश्मीरी अवाम के आत्म-निर्णय के अधिकार और लोकप्रिय सम्प्रभुता के अधिकार को स्वीकार किया। उन्होंने लिखा, “मेरी सरकार ने भारतीय डोमिनियन में कश्मीर के विलय को मंज़ूर किया है। जैसा कि सरकार की नीति रही है, अगर किसी राज्य के मामले में विलय को लेकर कोई विवाद है तो विलय के सवाल को उस राज्य की अवाम की मर्ज़ी से हल किया जाएगा। मेरी सरकार का मानना है कि जैसे ही कश्मीर में कानून-व्यवस्था स्थापित हो जाए और उसकी ज़मीन से हमलावरों को हटा दिया जाए तब राज्य के विलय के सवाल को जनता से रायशुमारी कर के सुलझाया जाना चाहिए।”

इस तरह, सन्धि और उससे जुड़े दस्तावेज़ किसी तरह की अनंतकालीन व्यवस्था नहीं करते बल्कि वह अस्थायी व सशर्त समझौते की तरह है जिसमें महाराजा के सम्प्रभु अधिकार को एक आपातकालीन प्रशासन की मदद से जारी रखने का प्रावधान है। और यह इस शर्त पर टिका है कि हिन्दुस्तानी फौज वहाँ तत्काल मदद के लिए जाएगी और “कानून-व्यवस्था कायम होने के बाद” वहाँ रायशुमारी करवाई जाएगी।

युद्ध, और (अ)शान्ति

सन्धि पर दस्तखत होने के तत्काल बाद ही हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। हिन्दुस्तानी कैबिनेट ने शान्तिपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने के लिए कश्मीर विवाद को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सामने रखा। पाकिस्तान ने भी दो हफ्ते बाद अपना पक्ष रखा। सुरक्षा परिषद् ने प्रस्ताव 39 के ज़रिए 20 जनवरी 1948 को भारत व पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP) की स्थापना की जिसे ताकत के गैर-कानूनी इस्तेमाल और इलाके पर कब्ज़ा करने के दावों और जवाबी दावों की पड़ताल करनी थी। सुरक्षा परिषद् ने 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित कर के हिन्दुस्तानी फौजों और पाकिस्तानी कबीलाइयों को जम्मू-कश्मीर से हटने के लिए कहा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि वहाँ एक अंतरिम स्थानीय निकाय बनाया जाए जिसमें युद्ध विराम की लकीर के दोनों तरफ के प्रमुख कश्मीरी राजनीतिक दल शामिल हों और कश्मीर में UNCIP का एक पाँच-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाए जो वहाँ शान्ति कायम करने में और रायशुमारी के आयोजन में मदद करे।

UNCIP और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों पक्षों (हिन्दुस्तान-पाकिस्तान) ने जुलाई 1949 को कराची समझौते के जरिए एक युद्धविराम रेखा को मंज़ूर किया। इस रेखा की निगरानी के लिए भारत व पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र फौजी निगरानी समूह (UNMOGIP) का गठन किया गया। लेकिन हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बीच भारी असहमतियों के चलते शान्ति, विसैन्यीकरण (सेना को हटाना), और रायशुमारी के अलग-अलग चरणों में जो शान्ति प्रक्रिया चलनी थी वह संयुक्त राष्ट्र के 17 प्रस्तावों, तमाम योजनाओं, मिशनों और सलाहों के बावजूद 1948 से 1971 के बीच पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान का कहना था कि विसैन्यीकरण की उसकी किसी भी पहल पर हिन्दुस्तान को भी वैसी ही पहल करनी चाहिए। जूनागढ़ और हैदराबाद पर जिस तरह से हिन्दुस्तान ने कब्जा किया उसे देखते हुए पाकिस्तान को डर था कि उसकी फौजें हटते ही हिन्दुस्तान आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेगा। हालाँकि पाकिस्तान ने अपने कुछ कबीलाइयों व नागरिकों को वापस बुलाया लेकिन नियमित फौजों की वापसी पर बड़ा विवाद तब हुआ जब हिन्दुस्तान ने ज़मीनी फौज की एक खेंप की वापसी के पाकिस्तान के प्रस्ताव के बदले में यह कहा कि वो सिर्फ अपनी वायुसेना को हटाएगा। हिन्दुस्तान इस बात पर अड़ा रहा कि पाकिस्तान को हमलावर माना जाए जबकि संयुक्त राष्ट्र दोनो देशों को बराबर रखते हुए कश्मीर के आत्म निर्णय को और दोनों देशों पर कुछ पाबन्दियाँ लगाने को तरजीह दे रहा था। इसी बीच 5 मार्च 1948 को महाराजा ने अस्थिर आपातकालीन सरकार को भंग कर दिया और शेख अब्दुल्लाह को अंतरिम सरकार के एकमात्र मुखिया बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसको लेकर भी संयुक्त राष्ट्र में विवाद शुरू हो गया क्योंकि हिन्दुस्तान ने कहा कि विसैन्यीकरण के बाद इस अंतरिम सरकार को समूचे कश्मीर के लिए एकमात्र स्थानीय निकाय माना जाए। इसमें कश्मीर के उत्तरी व पश्चिमी हिस्से (गिलगिट, बाल्टिस्तान व पुंछ) भी शामिल थे जिन्होंने आज़ाद होने की घोषणा कर के अपनी अस्थायी सरकार बना ली थी जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही थीं। इन इलाकों पर महाराजा का नियंत्रण युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था।

हिन्दुस्तान आज भी यही दलील देता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति प्रक्रिया इसलिए टूटी क्योंकि पाकिस्तान फौज वापसी के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर अमल नहीं कर रहा था जो रायशुमारी की पूर्वशर्त थी। लेकिन उस समय के कई नज़रिए बातचीत की असफलता के लिए हिन्दुस्तान के अड़ियल रुख को ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो एक निष्पक्ष निकाय और अंतरराष्ट्रीय निगरानी में रायशुमारी नहीं करवाने दे रहा था। इनमें एक नज़रिया है अवन डिक्सन का जिनको संयुक्त राष्ट्र ने UNCIP की असफलता के बाद मध्यस्थ नियुक्त किया। कश्मीर में शेख अब्दुल्लाह के “पुलिस राज्य” की जम कर आलोचना करने वाले डिक्सन ने जुलाई 1950 में दिल्ली में असफल बातचीत के अन्त में अपनी रपट में लिखा, “हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को हमारा कोई भी सुझाव पसंद नहीं आया…अंत में मुझे यकीन हो गया कि रायशुमारी के दौरान हिन्दुस्तान किसी भी तरह के विसैन्यीकरण के लिए तैयार नहीं था, जो मेरे हिसाब से रायशुमारी को बिना किसी तरह के डर या दूसरे तरह के प्रभाव या सत्ता के दुरुपयोग से करने के लिए ज़रूरी था जिनसे रायशुमारी की स्वतंत्रता व उसकी निष्पक्षता को खतरे में डाल सकते हैं।”

संविधान का निर्माण

1949 व 1950 में जब संयुक्त राष्ट्र में बातचीत चल रही थी, उसी दौरान संविधान सभा हिन्दुस्तान का संविधान बनाने में लगी हुई थी। 1949 के मध्य तक यह साफ हो चुका था कि संयुक्त राष्ट्र न तो भारत की इस राय को मानने को तैयार था कि कश्मीर का विलयन अंतिम तौर पर पूरा हो चुका है और न ही वह महाराजा द्वारा नियुक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जम्मू-कश्मीर के पूरे इलाके की एकमात्र सत्ता मानने था। हालाँकि अब्दुल्लाह की सरकार को “लोकप्रिय सरकार” कहा जाता है लेकिन उनको विलयन सन्धि पर दस्तखत होने के ठीक बाद युद्ध के दौर में एक अंतरिम आपातकालीन व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया गया था और वह भी प्रधानमंत्री नेहरू के दबाव डालने की वजह से। शेख अब्दुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो 1946 से उपनिवेश-विरोधी व राजसत्ता-विरोधी आंदोलन की अगुआ थी, जम्मू-कश्मीर विधान सभा के पिछले दो चुनावों का बहिष्कार किया था। खुद अब्दुल्लाह को सितम्बर 1947 में नेहरू और गाँधी के दबाव में जेल से रिहा किया गया था।

महाराजा द्वारा राजसत्ता छोड़ने की घोषणा के चार दिन पहले और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के पूरा होने के पाँच महीने पहले, 16 जून 1949 को कश्मीर का चार लोगों का प्रतिनिधिमंडल अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्लाह के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के संविधान के बनने की प्रक्रिया में शामिल हुआ। संविधान की मसौदा समिति के सदस्य और बाद में कश्मीर मामलों के राज्य मंत्री एन. गोपालास्वामी अय्यंगर ने कश्मीरी प्रतिनिधिमंडल को शामिल करने का प्रस्ताव तीन हफ्ते पहले रखा था और संविधान सभा में कहा था कि भारत के नए संविधान पर होने वाली “बहसों में जम्मू-कश्मीर की सरकार व उसकी जनता को शामिल होने का मौका न देना अनुचित होगा”। प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह के प्रतिनिधिमंडल के गैर-प्रतिनिधि स्वरूप को लेकर कुछ सदस्यों ने विरोध भी किया था लेकिन मुख्यतः सांप्रदायिक आधार पर। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि विलयन, युद्ध और बँटवारे के कारण राज्य की आंशिक तौर पर चुनी हुई विधान सभा और युद्ध से पहले की कैबिनेट तितर-बितर हो गई थी। लेकिन यह नहीं बताया गया कि विलयन का विरोध करने वाले कई महत्वपूर्ण लोगों को, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राम चन्द्र काक भी शामिल थे, आपातकालीन प्रशासन ने एनिमी एजेन्ट्स ऑर्डिनेंस जैसे युद्धकालीन कानूनों के तहत देश निकाला दे दिया था। हिन्दुस्तानी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ दो महीने चली गहन बन्द बैठकों व कठिन लेन-देन के बाद 20 जून 1949 को महाराजा ने अचानक यह घोषणा की कि वे “अस्थायी” तौर पर अपनी गददी छोड़ रहे हैं और सारी विधायी, न्यायिक व कार्यकारी शक्तियाँ राजकुमार रीजेन्ट (राजा की गैर-मौजूदगी या अक्षमता के कारण उसके प्रतिनिधि बतौर राज करने वाला व्यक्ति) कर्ण सिंह को सौंप रहे हैं। इसके बाद महाराजा व उनकी पत्नी तारा देवी को कभी भी कश्मीर नहीं आने दिया गया और 1961 में बम्बई में उनकी मृत्यु हुई। राजगद्दी छोड़ने और देश छोड़ने के कुछ दिनों बाद ही अक्टूबर 1949 में संविधान सभा में अनुच्छेद 306-A पर चर्चा हुई जिसे बाद में अनुच्छेद 370 के रूप में संविधान में शामिल किया गया।

अनुच्छेद में विलयन सन्धि की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। सन्धि में साफ-साफ लिखा था कि सन्धि को हिन्दुस्तान के किसी भावी संविधान को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता की तरह नहीं देखा जाएगा और कोई भी भावी समझौता पूरी तरह से वहाँ के शासक के विवेक के ऊपर था जिसकी एकमात्र पूर्वशर्त थी कि युद्धकालीन आपातकाल के खत्म होने के बाद आम जनता से रायशुमारी करना। लेकिन अनुच्छेद 370 में महाराजा (जिनको उस समय तक गद्दी से हटा दिया गया था) के सम्प्रभु अधिकार को दरकिनार करते हुए “जम्मू व कश्मीर के भारतीय राज्य” को भारतीय संघ के घटक राज्यों में से एक राज्य बतौर शामिल कर दिया गया। सन्धि के प्रावधानों से कहीं आगे जाते हुए इस अनुच्छेद ने संघीय कार्यपालिका को राष्ट्रपति के आदेशों के ज़रिए जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायी स्वायत्तता व सम्प्रभुता में सेंध लगाने की छूट दे दी। हिन्दुस्तानी संविधान के अंगीकरण से एक दिन पहले, 25 नवंबर 1949 को युवराज कर्ण सिंह ने एक घोषणा जारी की कि राज्य और भारतीय संघ के सम्बन्ध हिन्दुस्तानी संविधान के मुताबिक निश्चित होंगे और वे व उनके उत्तराधिकारी संविधान को राज्य में लागू करेंगे। उन्होंने यह घोषणा भी की कि उस समय राज्य में (डोगरा काल में लागू जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1939 के अंतर्गत) लागू किसी भी संवैधानिक प्रावधान से टकराव की स्थिति में हिन्दुस्तानी संविधान सर्वोपरि व अंतिम तौर पर मान्य होगा।

अक्टूबर 1951को हिन्दुस्तान ने जम्मू-कश्मीर का संविधान बनाने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन किया। सभा के चुनावों में भारी धांधली की गई, उस दौरान वहाँ काफी हिंसा हुई और चुनाव का व्यापक बहिष्कार हुआ। सभी 75 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार “एक नेता, एक पार्टी, एक कार्यक्रम” के बैनर तले खड़े हुए और बिना चुनौती के जीत भी गए। इसकी प्रतिक्रिया में सुरक्षा परिषद ने 1951 में प्रस्ताव 91 पारित किया जिसमें कहा गया कि संविधान सभा का गठन और कश्मीर या उसके किसी हिस्से के भावी स्वरूप या सम्बद्धता को” निर्धारित करने की उसकी कोशिश “संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुक्त व निष्पक्ष चुनाव करवाने के उसूल के आधार पर राज्य के मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं कही जाएगी”। जनवरी 1957 में जम्मू-कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाने के बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया। सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के खिलाफ़ जाते हुए इस संविधान में घोषणा की गई कि यह भूतपूर्व रियासत “भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा”। हिन्दुस्तान के संविधान में जम्मू-कश्मीर को “जम्मू-कश्मीर का भारतीय राज्य” कहा गया है (यह एकमात्र राज्य है जिसके नाम के आगे उसकी राष्ट्रीय सम्बद्धता का ज़िक्र किया गया है)। यह कहा जा सकता है कि इससे आशय सिर्फ उस हिस्से से है जिस पर हिन्दुस्तान का नियंत्रण है। इसके उलट, जम्मू-कश्मीर के संविधान में भूतपूर्व रियासत के समूचे इलाके पर हिन्दुस्तान के प्रभुत्व व राजनीतिक दावेदारी पर ज़ोर दिया गया है। इसमें लिखा है कि “जब तक राज्य के वह इलाके जो पाकिस्तान के नियंत्रण में हैं, वे इस नियंत्रण से बाहर नहीं आते और इन इलाकों के लोग अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते तब तक विधान सभा में इनकी पच्चीस सीटें खाली रहेंगी और सभा की सदस्यता के सन्दर्भ में उनको जोड़ा नहीं जाएगा”। सुरक्षा परिषद ने 1957 के प्रस्ताव 122 में फिर से कहा कि संविधान सभा द्वारा उठाए गए कदम रायशुमारी को लेकर पारित उसके पहले के प्रस्तावों पर खरे नहीं उतरते हैं।

लेकिन क्या कश्मीर द्विपक्षीय मामला नहीं है?

अगले एक दशक, यहाँ तक कि 1965 के 17 दिन के दूसरे कश्मीरी युद्ध तक संयुक्त राष्ट्र कश्मीर के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए प्रस्ताव पारित करता रहा। लेकिन शीत युद्ध की वीटो राजनीति के चलते इस मामले के निपटारे में बमुश्किल ही कोई प्रगति हुई। इस मामले का अगला बड़ा पड़ाव था बांग्लादेश युद्ध के बाद 1972 में हुआ शिमला समझौता। इस समझौते में जम्मू-कश्मीर की युद्ध विराम रेखा (दिसंबर 1971 में लड़ाई खत्म होने के समय) को नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LOC) में बदल दिया गया। साथ ही, इस बात पर सहमति बनी कि, “दोनों देश अपसी मतभेदों का निपटारा शान्तिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत या आपसी सहमति से तय किए गए शान्तिपूर्ण तरीकों से करेंगे। दोनों देशों के बीच की समस्याओं के अंतिम निपटारे से पहले कोई भी पक्ष स्थिति को एकतरफा नहीं बदलेगा।”

शिमला समझौते के बाद हिन्दुस्तान इस बात पर बहुत ज़ोर डालता रहा है कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है और इसमें संयुक्त राष्ट्र समेत किसी तरह के अंतरराष्ट्रीय बहस या हस्तक्षेप की गुंजाइश इस समझौते के बाद नहीं बची है। हिन्दुस्तान यह दावा भी करता है कि नियंत्रण रेखा बनने के बाद कराची समझौते (1949) में संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में बनी युद्ध विराम रेखा अप्रासंगिक हो गई है। इसी आधार पर वह संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री ऑबज़र्वर ग्रुप को नियंत्रण रेखा पर जाने नहीं देता इस तथ्य के बावजूद कि युद्ध विराम के लगातार उल्लंघन के कारण इस खूनी लाइन के दोनों तरफ सैंकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं। हालाँकि कोई भी सन्धि या समझौता सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों के क्रियान्वयन पर पाबन्दी नहीं लगा सकती। कोई भी मसला पूरी तरह से घरेलू मसला नहीं होता है – अंतरराष्ट्रीय परम्परा के कानून सभी राष्ट्रों पर निश्चित व सार्वभौमिक नियमों के पालन की ज़िम्मेदारी डालते हैं। मिसाल के लिए, कोई भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता या कोई घरेलू कानून उपनिवेशवाद, रंगभेद, प्रताड़ना (टॉर्चर), नरसंहार, एकतरफा हमले या ताकत के गैर-कानूनी इस्तेमाल को जायज़ नहीं ठहरा सकता। यहाँ तक कि शिमला समझौता भी इस बात को मानते हुए यह कहता है, “संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत व उद्देश्य दोनों देशों के सम्बन्धों का आधार रहेंगे,” और यह भी कि “संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप ये दोनों एक-दूसरे की अखंडता और राजनीतिक आज़ादी के खिलाफ़ ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से बचेंगे”। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के मुताबिक इसके उद्देश्यों में “बराबरी और लोगों के आत्म-निर्णय के सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रों के बीच दोस्ताना सम्बन्ध विकसित करना, और सार्वभौमिक शान्ति की स्थापना के लिए उचित कदम उठाना।”

“अधिग्रहण”

विलयन सन्धि में तय किए गए हिन्दुस्तान और कश्मीर के सम्बन्ध और उसके बाद की घटनाओं व दस्तावेज़ों से इन सम्बन्धों में आए बदलाव की तस्वीर को समझने के लिए हमने एक लम्बा ऐतिहासिक फासला तय किया। यह साफ है कि सन्धि पर दस्तखत करते समय महाराजा इसे अपनी रियासत व सत्ता को बचाने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था की तरह देख रहे थे। सन्धि के ज़रिए महाराजा ने किसी भी दूसरी सत्ता को अलगाते हुए अपनी अलग व स्वतंत्र रियासत पर अपनी सम्प्रभुता व सत्ता को दृढ़तापूर्व जताया। हिन्दुस्तान को सिर्फ तीन मामलों में कानून बनाने की ताकत दी गई वह भी तब तक के लिए जब तक कि राज्य की जनता की इच्छा के आधार पर इलाके की राजनीतिक व नक्शाई स्थिति साफ नहीं हो जाती। जिस तरीके से इस सन्धि में एकतरफा बदलाव किए गए – पहले तो महाराज को गद्दी से हटा कर उनको देश निकाला देकर और उसके बाद उनके बमुश्किल वयस्क हुए बेटे को उनके प्रतिनिधि बतौर नियुक्त करके – देशी रियासतों के प्रति बर्तानी हुकूमत की नीति से परिचित किसी विद्यार्थी के लिए यह सारा घटनाक्रम जाना-पहचाना होगा। राजकुमार रीजेन्ट को कभी भी आधिकारिक रूप से राज्य का शासक नहीं माना गया क्योंकि उनको सम्प्रभु शक्ति उनके पिता ने अस्थायी तौर पर ही दी थी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के गैर-प्रतिनिधि समूह का हिन्दुस्तान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना और जम्मू-कश्मीर के ऊपर हिन्दुस्तान को सम्प्रभु अधिकार मिलना, यह सब विलयन सन्धि की शर्तों के खिलाफ़ था। 1949 में राजकुमार रीजेन्ट की इस घोषणा ने कि हिन्दुस्तान-कश्मीर सम्बन्ध हिन्दुस्तानी संविधान के अनुसार चलेंगे, कश्मीर को औपचारिक रूप से हिन्दुस्तानी राज्य व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। अंत में, 1957 के जम्मू-कश्मीर संविधान ने इलाके की अखंडता की एकतरफा घोषणा कर दी। इस दाँव-पेंच ने जम्मू-कश्मीर पर हिन्दुस्तान को प्रभावी राजनीतिक, कानूनी और इलाकाई नियंत्रण बनाने का मौका दिया जो अंतरराष्ट्रीय कानून में इसकी विवादित स्थिति का उल्लंघन था।

अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून (International Humanitarian Law) में अधिग्रहण को विरोधी सशस्त्र सेनाओं द्वारा विदेशी ज़मीन के प्रभावी नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। मेरी नज़र में, जब हिन्दुस्तान ने विलयन सन्धि को तोड़ते हुए रायशुमारी की प्रक्रिया को टाल कर कश्मीर का अपने संवैधानिक ढाँचे में जबरन लेकिन “अस्थायी” एकीकरण किया, तब उसकी फौजों का कश्मीर में बने रहने का अधिकार खत्म हो गया और फौज का वहाँ रहना अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करने के जम्मू-कश्मीर की जनता के अधिकार और उनकी सम्प्रभु इच्छा के खिलाफ़ हो गया। उस समय से हिन्दुस्तान वास्तविक अर्थ में विदेशी ज़मीन पर कब्ज़ा बनाने वाली ताकत बन गया। इस संदर्भ में यह बताना ज़रूरी है कि अधिग्रहण कानूनों में किसी अधिग्रहण या कब्ज़े की निश्चित शुरुआत कब हुई यह बताना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि अधिग्रहण कुछ घटनाओं व झगड़ों की एक शृंखला में आगे बढ़ सकता है जिसमें हमला करने से लेकर प्रशासनिक नियंत्रण बनाने तक की प्रक्रिया शामिल है। इसकी एक मिसाल है इराक जिसके संदर्भ में विशेषज्ञों को निश्चित तारीख तय करने में मुश्किल होती है जब 2003 में वहाँ कब्ज़ा किया गया।

अंतरराष्ट्रीय कानून में अधिग्रहण तथ्य का सवाल है। अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून – यानी वे कानून जो युद्धों, सशस्त्र लड़ाइयों और अधिग्रहण के मामलों के मानवीय नियंत्रण से जुड़े हुए हैं – उनको jus in bello (युद्ध में [लागू] कानून) कहा जाता है न कि jus ad bellum (युद्ध के कानून)। ये कानून, जिसके केन्द्र में चार जेनेवा कन्वेंशन हैं, इससे संबंधित नहीं हैं कि लड़ाई न्यायपूर्ण है या नहीं, किसने इसे शुरू किया और क्यों। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लड़ाई जितना सम्भव हो उतना मानवीय तरीके से लड़ी जाए ताकि नागरिकों, ज़मीन और बुनियादी ढाँचों को कम से कम नुकसान पहुँचे। इसमें खासतौर से सबसे ज़्यादा खतरे में पड़े लोगों को सुरक्षा दी गई है – कैदी, डुबते जहाज के लोग, लड़ाई में ज़ख्मी, बीमार और कब्ज़ा किए गए इलाके की गैर-सैनिक आबादी वगैरह। ये कानून अनुरूपता (proportionality), फौजी ज़रूरत और सैनिक व गैर-सैनिक में फर्क के कायदे बताते हैं ताकि सिपाही व उनके जनरल यह तय कर सकें कि उनका हमला वैध है अथवा नहीं।

इस तरह, अधिग्रहण कानून में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब्ज़ा जमाने वाली ताकत कब्ज़ा किए गए इलाके से अपने सम्बन्ध के स्वरूप को नकारती है या उसे अपना “अखंड हिस्सा” मानती है। अधिग्रहण के अस्तित्व को मानने के लिए ज़रूरी नहीं कि अधिग्रहण करने वाली ताकत इस बाबत कोई घोषणा करे या कोई इसको मान्यता दे। यहाँ तक कि कब्ज़ा जमाने वाली ताकत का उद्देश्य भी मायने नहीं रखता – यानी उसने इलाके के शोषण के लिए कब्जा किया है या वहाँ के बाशिंदों को आज़ाद करने के लिए। चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 47 में साफ कहा गया है कि अधिग्रहित इलाके के प्रशासन और अधिग्रहण करने वाली ताकत के बीच किसी तरह के समझौते से भी अधिग्रहित इलाके के लोगों को इस कन्वेंशन के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। इससे भी कोई फर्क नहीं पडता कि अधिग्रहण करने वाली ताकत का कोई सशस्त्र विरोध हुआ या नहीं। अधिग्रहण और समामेलन (annexation) में अंतर यह है कि अधिग्रहण में किसी इलाके की सम्प्रभुता को अस्थायी तौर पर नियंत्रण में लिया जाता है यानी इलाके की अंतर्निहित सम्प्रभुता कब्ज़ा खत्म होने तक स्थगित रहती है। कोई इलाका अधिग्रहित है या नहीं यह तय करने का एकमात्र कानूनी ज़रिया है यह देखना कि वहाँ की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून में निश्चित तथ्यपरक मापदंडों से मेल खाती है या नहीं। गौरतलब है कि ये कानून इस बात से सरोकार नहीं रखते कि किसी विदेशी ज़मीन पर हमला कर के उस पर कब्ज़ा करना सही है या नहीं, इसका सरोकार इससे है कि कब्जा किए गए इलाके में कब्जा करने वाली ताकत का व्यवहार कैसा हो ताकि वहाँ के लोगों और इलाके के भौतिक अस्तित्व को यथासम्भव सुरक्षित रखा जा सके। इन नियमों की अवहेलना से अधिग्रहण गैर-कानूनी हो जाता है।

अधिग्रहण कानून में इसकी परिभाषा व ज़िम्मेदारियां मुख्य रूप से दो अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी दस्तावेज़ों में मिलती हैं – 1907 के ज़मीनी युद्ध के कानूनों व परम्पराओं के पालन सम्बन्धी हेग नियम (Hague Regulations ‘Respecting the Laws and Customs of War on Land’) और युद्ध काल में नागरिकों की सुरक्षा सम्बन्धी 1949 का चौथा जेनेवा कन्वेंशन (4th Geneva Convention ‘Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War)। हिन्दुस्तान 1907 के चौथे हेग कन्वेंशन में शामिल नहीं है जिसकी अनुसूची में यह नियम हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) ने फीलिस्तीन की अधिग्रहित ज़मीन पर दीवार बनाने के मामले में कहा था कि हेग कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय परम्पराओं का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि ये सभी राष्ट्रों पर लागू होते हैं चाहे उन्होंने उस पर दस्तखत किए हो या नहीं। 1907 के हेग नियमों का अनुच्छेद 42 कहता है कि “जब किसी इलाके की सत्ता वास्तविकता में किसी विरोधी सेना के हाथ में हो तो उस इलाके को अधिग्रहित माना जाएगा। यह अदिग्रहण सिर्फ उस इलाके तक सीमित होता है जहाँ वह सत्ता स्थापित है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता हो।” इस परिभाषा के अनुसार अधिग्रहण के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है – (1) इलाका, (2) विरोधी सेना, और (3) सत्ता की वास्तविक स्थापना व इस्तेमाल। इन तीनों की पड़ताल कर जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू-कश्मीर अधिग्रहण में है या नहीं।

इलाका

हालांकि हेग कन्वेंशन में इस बात का ज़िक्र नहीं है कि अधिग्रहित इलाका राज्य या किसी राज्य का हिस्सा होना चाहिए लेकिन 1949 के चार जेनेवा कन्वेंशनों (जिनमें भारत 1950 में शामिल हुआ) का सामान्य अनुच्छेद 2 कहता है कि ये कन्वेंशन किसी हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी (यानी समझौते में शामिल पक्ष – अनुवादक) के इलाके के आंशिक या पूर्ण अधिग्रहण पर भी लागू होंगे चाहे अधिग्रहण का सशस्त्र विरोध हुआ हो अथवा नहीं”। इज़राइल व दूसरे औपनिवेशिक ताकतों का तर्क है कि इसका मतलब यह है कि जेनेवा कन्वेंशन तभी लागू होता है जब कब्ज़ा किया गया इलाका कोई राज्य हो अथवा किसी राज्य का (हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी) हिस्सा हो जिसने इस पर दस्तखत किए हों। इस व्याख्या के हिसाब से कश्मीर पर हिन्दुस्तान की कार्यवाही अधिग्रहण नहीं कहलाएगी क्योंकि विलयन से पहले कश्मीर रियासत न तो कन्वेंशन में शामिल कोई पक्ष था और न ही ऐसे किसी पक्ष का हिस्सा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) से साफ कहा है कि जेनेवा कन्वेंशन तब भी लागू होते हैं जब संबंधित इलाके की स्थिति पर विवाद हो। इरिशिया-इथोपिया कमीशन के फैसले में भी यह माना गया था कि अधिग्रहण कानून विवादित इलाके में भी लागू होते हैं। कमीशन ने जेनेव व हेग के इन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से किसी में यह नहीं कहा गया कि केवल वही ज़मीन अधिग्रहित कही जा सकती है जिसकी स्थिति को लेकर कोई विवाद न हो। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जिसकी व्याख्या को अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून के मामले में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, का कहना है कि “जैसे ही कोई इलाका किसी ऐसे राज्य के नियंत्रण में चला जाता है जिसे उसके सम्प्रभु के तौर पर नहीं माना जाता है अधिग्रहण का मामला बन जाता है। ऐसे में अधिग्रहित इलाके के लोगों को संबंधित सुरक्षा से इस आधार पर नहीं वंचित नहीं किया जा सकता कि उस इलाके की सम्प्रभुता को लेकर विवाद है।” ऐसा मानने की वजह को समझाते हुए रेड क्रास कहता है कि “कोई दूसरी व्याख्या एक गैर-तार्किक स्थिति की तरफ ले जाएगी जहाँ अधिग्रहण की स्थिति हमलावर राज्य के नज़रिए पर निर्भर हो जाएगी। ऐसे राज्य के लिए बड़ा आसान होगा कि वह उस इलाके के विवादित होने का हवाला देकर अधिग्रहण कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों से साफ बच निकले।” हिन्दुस्तान ठिक ऐसा ही करता है जब वह विलयन सन्धि पर दस्तखत करने के लिए तो महाराजा को सम्प्रभु मानता है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून में जम्मू-कश्मीर की विवादित स्थिति से इंकार कर देता है।

विरोधी फौज

अधिग्रहण का दूसरा तत्व है कब्ज़ा करने वाली ताकत व कब्ज़े में लिए जा रहे इलाके के बीच युद्ध की स्थिति, शत्रुतापूर्ण कार्यवाही व या हमला। इक्कीसवीं सदी में युद्धों के बदलते स्वरूप व तकनीक और तमाम इलाकों के विदेशी प्रशासन के चलते इस तत्व का दायरा व्यापक हो गया है। विद्वानों व वकीलों ने अधिग्रहण कानूनों को तमाम ऐसे मामलों पर लागू करने की दलीलें दी हैं जो किसी शत्रु क्षेत्र पर हमला करके उस पर अस्थायी रूप से सीधा कब्ज़ा जमाने की पुरानी परिभाषा में नहीं आते। ऐसे मामले जहाँ बहुपक्षीय एजेंसियों के ज़रिए (जैसा कि 2003 में इराक युद्ध के बाद किया गया) अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाया जाता था (मसलन, जैसा कि भूतपूर्व युगोस्लाविया के कुछ हिस्सों में 90 के दशक में किया गया था) या जहाँ अधिग्रहण इतना लम्बा हो जाता है कि वह स्थायी ही लगने लगे तो अब इनको अधिग्रहण कानून के दायरे के भीतर माना जाता है। कई राज्यों मिसाल के लिए, नात्सी जर्मनी के दौर में नॉर्वे का क्विज़लिंग प्रशासन, या फ्रांस की विची सरकार, या जापान में मंचूकुओ प्रशासन, ने अधिग्रहण कानून की प्रासंगिकता को नकारने के लिए सम्प्रभु ताकत और स्थानीय प्रशासन तंत्र की सहमति का हवाला दिया है। ठीक उसी तरह जैसे हिन्दुस्तान कश्मीर के महाराजा द्वारा विलयन सन्धि पर दस्तखत करने और जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रशासनिक तंत्र का संविधान के मार्फत बने होने का हवाला देता रहा है। लेकिन जैसा कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीका के नियंत्रण की भर्त्सना के बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में फैसला दिया था, इस तरह की सहमति कभी भी वापस ली जा सकती है जिससे विदेशी फौजों की मौजूदगी अधिग्रहण में बदल जाती है। कुछ देर के लिए यह मान लेते हैं कि कश्मीर में हिन्दुस्तानी फौजों की मौजूदगी और शेख अब्दुल्लाह के नेतृत्व में आपातकालीन प्रशासन बनाने के बारे में जम्मू-कश्मीर के महाराजा की सहमति उनके जबरन पदच्युत व निर्वासित किए जाने से भी खत्म नहीं हुई। इस हालत में भी जिस रायशुमारी का वायदा किया गया था उससे लगातार कन्नी काटना, हिन्दुस्तानी हुकूमत के खिलाफ़ 1989 में सशस्त्र विद्रोह का फूट पड़ना और वहाँ के नागरिकों के खिलाफ़ आतंक-विरोधी कार्यवाहियों के लिए हिन्दुस्तानी फौजों का लगातार बढ़ती संख्या में तैनात किया जाना जम्मू-कश्मीर और हिन्दुस्तान के सम्बन्धों के असल स्वरूप को जानने के लिए किए गए किसी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में निश्चित ही हिन्दुस्तान के खिलाफ़ जाएगा।

कानूनविद् ईयल बेनवेनेस्टी का कहना है कि ऐसी स्थितियाँ जहाँ विरोधी सम्प्रभु ताकतों को “विदेशी” या “शत्रु” होने के दायरे में नहीं रखा जा सकता उनमें भी अधिग्रहण कानून को लागू करने की “भरपूर वजहें” हो सकती हैं। उनका कहना है कि इस मामले में आधुनिक मापदंड प्रशासकों और उनके हुकूमत में आने वाली आबादी के बीच के सम्बन्धों और हितों के टकराव पर आधारित हैं। इस तरह, वे कहते हैं कि किसी “विशिष्ट शासन” में चाहे कब्ज़ा कितना भी “मित्रवत” या “सहमति से बना” क्यों न हो, जब एक इलाका किसी दूसरे इलाके के कब्ज़े में होता है तो उससे एक प्रतिकूल माहौल बनता है और आम लोग असुरक्षित होते हैं क्योंकि यह स्थिति आत्म-निर्णय के सार्वभौमिक मानवाधिकार के उलट है। इस तरह की स्थिति की अंतरराष्ट्रीय समीक्षा होनी चाहिए और यहाँ पर अधिग्रहण कानून के बुनियादी उसूल लागू होते हैं।

प्रभावी नियंत्रण

प्रभावी नियंत्रण या सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल का विचार अधिग्रहण कानून के केन्द्र में है। युगोस्लाविया के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक ट्राइब्यूनल ने नालेतिलिच व मार्तिनोविच मामले में ऐसी किसी सत्ता की मौजूदगी को जाँचने के लिए तथ्यपरक परिस्थितियों का एक उपयोगी फेहरिस्त बनाया। कोर्ट के अनुसार, (1) अधिग्रहण करने वाली ताकत इस स्थिति में होनी चाहिए कि वह अधिग्रहित सत्ता को हटा कर अपनी सत्ता लागू कर सके और अधिग्रहित सत्ता को सार्वजनिक कामकाज करने में अक्षम बना दिया गया हो; (2) दुश्मन फौजें आत्मसमर्पण कर चुकी हों, उनको हराया जा चुका हो या वे वापस जा चुकी हों। इस मामले में जहाँ लड़ाई हुई हो उसे अधिग्रहित इलाका मानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदा-कदा होने वाले स्थानीय विद्रोह, चाहे वे सफल ही क्यों न हो जाएँ, अधिग्रहण की वास्तविकता को नहीं नकारते; (3) अधिग्रहण करने वाली ताकत की पर्याप्त फौजें उस इलाके में मौजूद हों या वहाँ इतने समय में पहुँच जाने की स्थिति में हो जिससे कब्ज़ाधारी की सत्ता वहाँ महसूस की जा सके; (4) इलाके में एक अस्थायी प्रशासन खड़ा किया गया हो; (5) अधिग्रहण करने वाली ताकत ने निर्देश जारी किए हों और उनको गैर-सैनिक आबादी पर लागू किया हो।

25 नवंबर 1949 को जम्मू-कश्मीर के राजकुमार रीजेन्ट कर्ण सिंह ने शाही घोषणा जारी की कि हिन्दुस्तान का संविधान ही जम्मू-कश्मीर व हिन्दुस्तान के संबंधों को तय करेगा। इससे जम्मू-कश्मीर के कानूनी सम्प्रभु की सत्ता सार्वजनिक तौर पर हटा कर उसकी जगह भारतीय डोमिनियन की सत्ता को लागू कर दिया गया। विलयन सन्धि की शर्तें जिनके ज़रिए फौजी मामलों में विधायी ताकत हिन्दुस्तान को मिल गई; अनुच्छेद 370 जिसने विलयन सन्धि की शर्तों के खिलाफ़ जाकर हिन्दुस्तानी राज्य के दखल को बढ़ा दिया; उसके बाद के संवैधानिक आदेशों की भरमार जिनसे अनुच्छेद 370 में स्थापित कश्मीर-हिन्दुस्तान संबंधों के मूल स्वरूप को अमूमन उलट ही दिया; और फिर जम्मू-कश्मीर संविधान जिसमें हिन्दुस्तान की इलाकाई व राजनीतिक सत्ता को मंज़ूरी दे दी गई – इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि हिन्दुस्तान व कश्मीर के संबंध एक ऐसी कानूनी व्यवस्था से बंधे हुए हैं जहाँ जम्मू-कश्मीर पर वास्तविक फौजी, राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नई दिल्ली के हाथ में है। जम्मू-कश्मीर के मामले में फेहरिस्त के दूसरे तत्व को छोड़ कर (क्योंकि महाराजा की फौज को धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी फौज में शामिल कर लिया गया था) बाकी सभी शर्तें साफ-साफ लागू होती हैं।

नतीजे

जैसा कि मैंने ऊपर कहा था, सभी अधिग्रहण कानूनी नहीं होते हैं। अधिग्रहण कानून का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि कब्ज़ा करने वाली ताकत की अस्थायी सत्ता इस तरह से इस्तेमाल की जाए कि बेदखल की गई सत्ता व वहाँ की आबादी के हित व अधिकार सुरक्षित रहें। इस तरह, अधिग्रहण कानून यह मानता है कि कब्ज़ा करने वाली ताकत उस इलाके का अस्थायी प्रशासक या “ट्रस्टी” है और इसके मद्देनज़र इस कानून में अधिग्रहित इलाके के लोगों, वहाँ के संसाधनों, व संस्थाओं के प्रति कब्ज़ाधारी ताकत की कुछ सकारात्मक ज़िम्मेदारियाँ तय की गई हैं ताकि जब अधिग्रहित इलाके की सम्प्रभुता उसे वापस मिलने की स्थिति बने तो वहाँ के लोग इसे वापस अपने अख्तियार में लेने में सक्षम हों। अधिग्रहित ताकत के कर्त्तव्य मुख्य रूप से 1907 के हेग नियमों (अनुच्छेद 42-56) और चौथे जेनेवा कन्वेंशन (अनुच्छेद 27-34 व 47-78) में दिए गए हैं।

जेनेवा कन्वेंशन में प्रताड़ना, सामूहिक दंड, गैर-न्यायिक हत्या और दूसरे किस्म के युद्ध अपराधों पर लगी पाबन्दी के अलावा यह भी कहा गया है कि कब्ज़ाधारी ताकत को यथासम्भव अधिग्रहित इलाके के कानूनों व संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए और अधिग्रहित इलाके में कानून-व्यवस्था व सुचारु प्रशासन कायम करने की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए कुछ बदलाव लाने का अधिकार कब्ज़ाधारी ताकत को दिया गया है। कब्ज़ाधारी ताकत अधिग्रहित इलाके को अपने क्षेत्र में शामिल नहीं कर सकती न ही उसकी राजनीतिक स्थिति को बदल सकती है। बल्कि अधिग्रहण के पूरे दौर में उसे अधिग्रहित इलाके की राजनीतिक, कानूनी व दूसरी संसथाओं का सम्मान करना चाहिए व उनको बनाए रखना चाहिए। इतने सालों में कश्मीर मामले में हिन्दुस्तान ने अधिग्रहण कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मसलन, इसने इलाके के प्रशासनिक तंत्र में बुनियादी राजनीतिक व कानूनी बदलाव कर दिए हैं। सैन्यीकरण कर के इसने वहाँ भारी मात्रा में ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है और उन ज़मीनों व वहाँ के संसाधनों की स्थिति को स्थायी तौर पर बदल दिया है। उसने वहाँ बड़े पैमाने पर व सुव्यवस्थित रूप से मानवाधिकारों का हनन किया है जिसमें प्रताड़ना, लोगों को गायब कर देना, गैर-न्यायिक हत्या, सामूहिक दंड और यौन हिंसा शामिल है। इन सब पर अंतरराष्ट्रीय कानून में पूरी पाबन्दी है और सशस्त्र लड़ाई की स्थिति में ऐसे कृत्यों को युद्ध अपराध माना जाता है।

तो अब इन नए बदलावों के मायने क्या हैं?

एक समझदार कश्मीरी पत्रकार ने एक बार मुझसे कहा था कि संयुक्त राष्ट्र व दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिन्दुस्तान कहता है कि कश्मीर एक “द्विपक्षीय मसला” है; जब पाकिस्तान से बात करता है तो कहता है कि यह उसका “घरेलू मसला” है और जब हिन्दुस्तानियों से बात करता है तो कहता है कि यह तो कोई मसला ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से इलाके में बने मानवीय व मानवाधिकार संकट की वजह से कश्मीर के बढ़ते “अंतरराष्ट्रीयकरण” से हिन्दुस्तानी राजनीतिक व मीडिया के सभी हल्क़ों में बड़ी बेचैनी है। अनुच्छेद 370 के खात्मे की संवैधानिक वैधता बाबत दायर जनहित याचिका में जज और याचिकाकर्ता दोनों इस बात पर सहमत हैं कि असली समस्या कश्मीर मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण है न कि नागरिक अधिकारों का स्थगित किया जाना। लेकिन जैसा कि इतिहास बता रहा है जम्मू-कश्मीर पहले भी अंतरराष्ट्रीय कानून का मसला था और आज भी है। ये युद्ध के कानूनों, राष्ट्रों के कानूनों और हमारी साझी इंसानियत के लिए एक चुनौती बन कर खड़ा है। नियंत्रण रेखा पर चल रहा स्थाई युद्ध और युद्ध विराम के गैर-कानूनी उल्लंघन के मामले जो इस इलाके के अंतहीन और अनसुलझे बँटवारे को लगातार उभारते रहते हैं, ये इस इलाके पर जबरन थोपे गए राज्य निर्माण और संविधान व्यवस्था के इतिहास से जुड़े हुए हैं जिसमें जम्मू-कश्मीर की अवाम से उनका आत्म-निर्णय और/या एकीकरण का अधिकार छीना गया और पिछले सात दशकों से उनकी इस इच्छा का निर्मम दमन किया गया है।

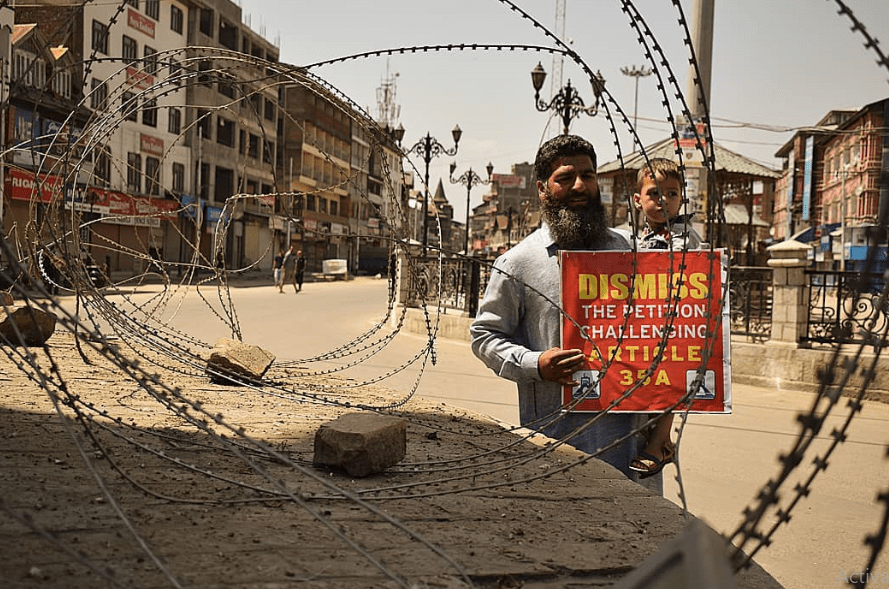

जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र का विघटन और हिन्दुस्तान-कश्मीर संबंध के कानूनी जोड़ का खात्मा असल में हिन्दुस्तानी इशारे पर नाचने से इंकार की कश्मीरी ज़िद के नामो-निशान को खत्म करने की कोशिश है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व मात्र और उसकी नाज़ुक अस्थाई स्थिति तमाम दूसरे इतिहास और दूसरी राजनीतिक संभावनाओं को नकारने के बावजूद उनका एक इशारा अपने में समेटे हुए थी। जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के ज़रिए उसकी क्षेत्रीय अखंडता के खात्मे के चलते अधिग्रहण का स्वरूप ही बदल गया है। अब कश्मीर की सम्प्रभुता का कानूनी तौर पर “अस्थायी” स्थगन उस इलाके पर स्थायी व अपरिवर्तनीय कब्जे (annexation) में बदल गया है, कानूनी तौर पर भी और हकीकत में भी। विशिष्ट स्थिति का कानूनी गल्प अब महज़ एक कानूनी इतिहास है। न्याय व सत्ता के गलियारों में, जहाँ कानून अपनी अंतिम साँसे लेता है, जहाँ युद्ध और शान्ति खरीदी व खत्म की जाती है, वहाँ बेशक इस बदलाव की कानूनी बारीकियों को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इस बीच इस एकतरफा बदलाव में निहित हिंसा से इंकार नहीं किया जा सकता।

इतिहास के आईने में अनुच्छेद 370 और 35A पर पुनर्विचार : भाग एक

www.raiot.com पर प्रकाशित 3 लेखों की इस श्रृंखला में अधिवक्ता और शोधकर्ता श्रीमयी नन्दिनी घोष ने कश्मीर के वैधिक इतिहास और कानूनी संदर्भ पर विस्तार से चर्चा की है। यह इस शृंखला का दूसरा भाग है। मूल यहां पढ़ें। इसका अनुवाद कश्मीर ख़बर के लिए लोकेश मालती प्रकाश ने किया है