भारत में मीडिया जो भूमिकाएँ निभा रहा है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ऐतिहासिक संदर्भों को समझना होगा। वर्तमान भारत अपने इतिहास में एक संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है: एक सामंती खेतिहर समाज से आधुनिक औद्योगिक समाज की ओर संक्रमण।

यह एक बहुत पीड़ादायक और व्यथित कर देने वाला दौर है। पुराने सामंती समाज की चूलें हिल रही हैं और कुछ तब्दीलियां हो रही हैं; लेकिन नया, आधुनिक, औद्योगिक समाज अभी तक संपूर्ण ढंग से स्थापित नहीं हुआ है। पुराने मूल्य की किरचें बिखर रही हैं, सारी चीज़ें उबाल पर हैं। शेक्सपियर के मैकबेथ को याद करें; “रौशन चीज़ें धूल धूसरित है और धूल धूसरित रौशन है” — जिन्हें पहले अच्छा माना जाता था, मिसाल के लिए जाति व्यवस्था, वह आज बुरी है (कम से कम समाज के जागरूक तबक़े में) और जिन्हें पहले बुरा माना जाता था, जैसे प्रेम के ज़रिए/लिए शादी, वे आज स्वीकार्य हैं (कम से कम आधुनिक मानस में)।

सभी देशप्रेमियों का, मीडिया सहित, यह फ़र्ज़ है कि वे इस संक्रमण से कम से कम पीड़ा और तत्काल उबारने में हमारे समाज की मदद करें। इस संक्रमण काल में मीडिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है क्योंकि इसका ताल्लुक विचारों से होता है, सिर्फ़ वस्तुओं से नहीं। अतः अपने मूल स्वभाव में मीडिया किसी अन्य साधारण व्यवसाय की तरह नहीं हो सकता। ऐतिहासिक तौर पर, प्रिंट मीडिया का उद्भव यूरोप में सामंती शोषण के ख़िलाफ़ जनता के एक सक्रिय हस्तक्षेप के बतौर हुआ। उस वक़्त सत्ता के सभी स्थापित उपकरण दमनकारी सामंती अधिकारियों के हाथों में थे। अतः लोगों को एक नए माध्यम की ज़रूरत थी जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। इसीलिए प्रिंट मीडिया को “चौथे स्तंभ” की तरह जाना जाने लगा। यूरोप और अमेरिका में यह भविष्य की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता था जो स्थापित सामंती अंगों-अवशेषों, जो कि यथास्थिति को बनाए रखना चाहते थे, के विपरीत था। मीडिया ने इसीलिए सामंती यूरोप को को आधुनिक यूरोप में परिवर्तित करने में एक अहम भूमिका अदा की है।

मेरे ख़याल से भारत की मीडिया को एक वैसी ही प्रगतिशील भूमिका का निर्वहन करना चाहिए जैसी कि यूरोप की मीडिया ने उसके संक्रमण काल में निभाया था। ऐसा वह पुरातन, सामंती विचारों और व्यवहारों – जातिवाद, सांप्रदायिकता और अंध-मान्यताओं – पर आक्रमण करते हुए और आधुनिक वैज्ञानिक और तार्किक विचारों को प्रोत्साहित करते हुए कर सकता है। लेकिन क्या हमारा मीडिया ऐसा कर रहा है? मेरी राय में, भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा (ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) जनता के हितों को पूरा नहीं करता; वास्तव में, इनमें से कुछ यक़ीनन (सकारात्मक तौर पर) जन-विरोधी हैं। भारतीय मीडिया में कुछ प्रमुख दोष हैं जिन्हें मैं रेखांकित करना चाहता हूँ।

पहला, मीडिया अक्सर लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से अ-वास्तविक मुद्दों की भटकाता है। वास्तविक मुद्दे भारत में सामाजिक-आर्थिक हैं — भयंकरतम ग़रीबी जिसमें हमारे 80 फ़ीसदी लोग जीते हैं, कठोरतम मंहगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा ज़रूरतों की कमी और पुरातन-पंथी सामाजिक प्रथाएँ जैसे ’ऑनर किलिंग’, जातीय उत्पीड़न, धार्मिक कट्टरताएँ आदि। अपने कवरेज़ का अधिकांश हिस्सा इन मुद्दों को देने के बजाय, मीडिया अ-वास्तविक मुद्दों को केंद्रित करता है— जैसे फ़िल्म हस्तियाँ और उनकी जीवन-शैली, फ़ैशन परेड, पॉप संगीत, डिस्को डांस, ग्रह-नक्षत्र शास्त्र, क्रिकेट, रियलिटी शो और अन्य कई मुद्दे।

इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि मीडिया लोगों को मनोरंजन मुहैया कराता है, लेकिन इसे अतिरेक में नहीं परोसा जाना चाहिए। इसके 90 फ़ीसदी कवरेज़ अगर मनोरंजन से संबंधित हैं और महज 10 फ़ीसदी ही ऊपर उल्लिखित वास्तविक मुद्दों के हैं तब तो कुछ ऐसा है जो गंभीर गड़बड़ है। इसके अनुपात की समझदारी उन्मादी हो चली है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, कृषि और पर्यावरण सबको मिलाकर मनोरंजन को नौ गुना ज़्यादा कवरेज़ मिलता है। क्या एक भूखे या बेरोज़गार व्यक्ति को मनोरंजन चाहिए — या भोजन और रोज़गार?

उदाहरण के लिए, हाल ही में मैंने टेलीविज़न शुरू किया, और मैंने क्या देखा? कि मैडम गागा भारत आई हैं; करीना कपूर मदाम तुसॉद्स में अपनी मोम की मूर्ति के पास खड़ी हैं; एक व्यापारिक घराने को एक पर्यटक सम्मान दिया जा रहा है; फ़ॉर्मूला वन रेसिंग आदि इत्यादि। इन सारी बातों का जनता की समस्याओं से क्या लेना देना है?

कई चैनल दिनभर और दिन के बाद भी क्रिकेट दिखाते रहते हैं। रोमन शासक कहा करते थे: “अगर आप लोगों को रोटियाँ नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दिखाइए।”… लगभग यही नज़रिया भारतीय सत्ता- स्थापनाओं का भी है जिसे दोहरे तौर पर हमारा मीडिया भी सहयोग देता है। लोगों को क्रिकेट में व्यस्त रखो, ताकि वे अपनी सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा को भूल जाएँ। ग़रीबी और बेरोज़गारी महत्वपूर्ण नहीं हैं, जो महत्वपूर्ण है वह ये कि भारत ने न्यूजीलैंड को हराया (या पाकिस्तान हो तो और भी बेहतर), या तेंदुलकर या युवराज ने ने शतक मारा।

हाल ही में, द हिंदू ने प्रकाशित किया कि पिछले 15 सालों में ढाई लाख किसानों ने आत्महत्या की है। लैक्मे फ़ैशन सप्ताह 512 आधिकारिक पत्रकारों द्वारा कवर किया गया। उस फ़ैशन सप्ताह में, महिलाएँ सूती कपड़ों का प्रदर्शन कर रही थीं, जबकि कपास उगाने वाले पुरुष और महिलाएँ नागपुर तक की एक घंटे की हवाई दूरी पर अपनी हत्या कर रहे थे। एक या दो स्थानीय पत्रकारों को छोड़, किसी ने इस कहानी को नहीं बताया।

यूरोप में, विस्थापित किसानों को औद्योगिक क्रांति द्वारा स्थापित कारख़ानों में रोज़गार मिल गए थे। भारत में, दूसरी ओर, औद्योगिक रोज़गार अब मुश्किल से मिलते हैं। कई कारख़ाने बंद हो गई हैं और अब ’रियल स्टेट’ में तब्दील हो गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले पंद्रह सालों में रोज़गार में तीव्र गिरावट देखी गई है। मिसाल के लिए, टिस्को ने 1991 में 85,000 श्रमिक नियुक्त किए थे जो तब 10 लाख टन स्टील का उत्पादन करते थे। 2005 में, इसने 50 लाख (5 मिलियन) टन स्टील का उत्पादन किया— लेकिन यह सिर्फ़ 44,000 श्रमिकों के द्वारा किया गया। 90 के दशक के मध्य में बजाज 10 लाख दो पहिया वाहनों का उत्पादन करता था जिसमें 24,000 श्रमिक कार्यरत थे। 2004 तक यह 10,500 श्रमिकों के साथ 24 लाख (2.4 मिलियन) वाहनों का उत्पादन कर रहा था।

तब ये लाखों विस्थापित किसान कहाँ गए? वे शहर जाते हैं — जहाँ वे घरेलू नौकर, सड़कों के किनारे ठेले-खोमचे वाले या, यहाँ तक कि अपराधी भी, बन जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि झारखंड की एक से दो लाख कम उम्र की लड़कियाँ दिल्ली में घरेलू नौकरानी का काम कर रही हैं। क्रूरतम ग़रीबी के चलते सभी शहरों में शारीरिक धंधे भयानक हैं।

ये सभी चीज़ें हमारे मीडिया द्वारा नज़रअंदाज़ की जाती हैं, जो हमारे अस्सी फ़ीसदी लोगों की कठोर आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति नेल्सन की आँख जैसे नज़र फेरे हुए है, और बदले में कुछ चमकते दमकते पोतेमकिन गाँवों की ओर सारा ध्यान गड़ाए हुए है।

दूसरा, मीडिया अक्सर ही लोगों को विभाजित करता है। जब कभी भारत में कहीं भी कोई बम विस्फ़ोट होता है, कुछेक घंटों के भीतर ही टीवी चैनल कहना शुरू कर देते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन या जैश-ए-मोहम्मद या हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लाम से ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए उन्हें एक ई-मेल या एसएमएस मिला है। यह नाम हमेशा ही एक मुस्लिम नाम होता है। अब ये ई-मेल या एसएमएस कोई भी ऐसे बुरे इरादों वाला आदमी भेज सकता है जिसका मक़सद सांप्रदायिक नफ़रत फैलाना हो। उन्हें टीवी स्क्रीन पर और अगले ही दिन प्रिंट मीडिया में क्यूँ दिखाया जाना चाहिए? इसके दिखाने का सीधा संदेश यह देना होता है कि सभी मुसलमान आतंकी हैं या बम-बाज़ हैं।

आज भारत में रहने वाले तक़रीबन 92 से 93 फ़ीसदी लोग विभिन्न तरह के विस्थापित जड़ों से ताल्लुक रखते हैं। अतः भारत में एक ज़बर्दस्त विविधता है: कई सारे धर्म, जातियाँ, भाषाएँ, नृजातीय समूह। यह बेहद ज़रूरी है कि अगर हम लोगों को एकजुट और समृद्ध रखना चाहते हैं तो सारे समुदायों के प्रति सहिष्णुता और समानता हो। जो भी हमारे लोगों के बीच विभाजन के बीज बोता है, चाहे यह धर्म या जाति या भाषा या क्षेत्रीयता किसी के भी आधार पर हो, वह वास्तव में हमारी जनता का दुश्मन है।

अतः ऐसे ई-मेल या एसएमएस को भेजने वाले भारत के दुश्मन हैं, जो हमारे बीच में धार्मिक आधार पर तनाव के ज़हरीले बीज बोना चाहते हैं। तो फिर मीडिया, चाहे या अनचाहे तरीक़े से, इस राष्ट्रीय अपराध का सह-भागी क्यूँ बन जाता है?

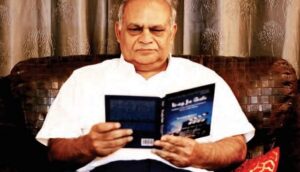

(जस्टिस मार्कंडेय काटजू उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं )

अनुवाद- डॉ. अनिल मिश्र

(अनुवादक हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।)