अनिल यादव

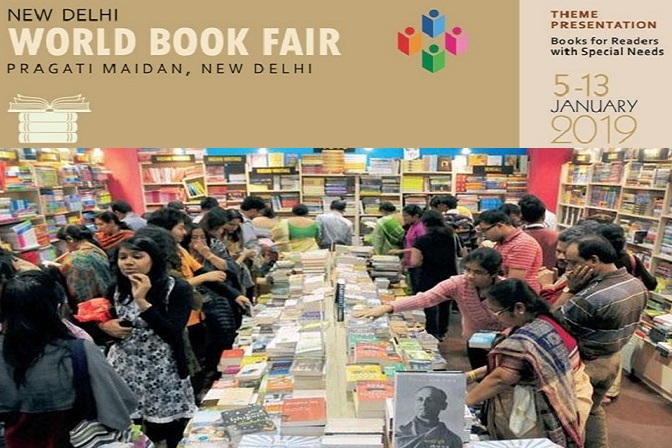

दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला शुरू हो चुका है. हिंदी वाले हिस्से में, पहला दिन पहले के दिनों जैसा बीत गया. हो सकता है आने वाले दिन इतने उबाऊ न हों. इस बार दो नई परंपराओं की शुरुआत होने वाली है. देखना है कि किताब से ज्यादा किताब से कवर और विकास के हिंदुत्ववादी मॉडल की अपने अनुभव पर आधारित समझ से ज्यादा उसकी मार्केटिंग पर यकीन करने वाले समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है.

पहला काम, विश्वविद्यालयों के कुछ बदतमीज लगते लड़के-लड़कियों ने शुरू किया है जिसका मकसद हिंदी लेखकों के झूठे ग्लैमर, पिलपिले अहंकार और फकत कुछ मिलीमीटर मोटाई वाले विशिष्टताबोध को तराश कर अंततः एक साधारण आदमी के अस्तित्व को महसूस करने के लायक मनुष्य या लेखक बने रहने में मदद करना है. होना यह है कि ये युवा, किसी लेखक की एक किताब खरीदेंगे और फिर मेले में उसे खोजकर ऑटोग्राफ लेंगे. जब लेखक किताब के पहले पन्ने पर प्यार, शुभकामना वगैरा की सोहबत में गीला हुआ जाता एक या आधा वाक्य लिखकर चिड़िया बिठा चुका होगा, वे उस पन्ने को उसी के सामने फाड़कर चिन्दी-चिन्दी उड़ा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे.

जिसकी कि संभावना काफी है यानि अगर लेखक इस गुस्ताख व्यवहार पर एतराज प्रकट करता है तो उसे बताया जाएगा कि ऐसा सारी दुनिया में चल रहे एक अभियान, “कट द राइटर्स ईगो” के तहत किया जा रहा है. लेखक के हस्ताक्षर का वजन उतना ही होता है जितना कि किताब के सारतत्व या विचारों का होता है. उन्हें किताब काम की लगती है तो वे लेखक को दोबारा खोजकर किसी और पन्ने पर हस्ताक्षर करा लेंगे. अगर लेखक को एक साधारण आदमी द्वारा हर रोज झेले जाने वाले अपमान का अंदाजा है तो उसमें धैर्य होना चाहिए कि इतना सा सदमा सह सके. वैसे भी छपने के बाद किताब का अपना सार्वजनिक जीवन हो जाता है, उसमें लेखक को दखल नहीं देना चाहिए. हिंदी में सिर्फ ऑटोग्राफ और प्रायोजित समीक्षाएं बची हैं जबकि किताबों में जरा भी दम नहीं है. यह कंटेन्ट और हर साल छपते टनों चमकदार कूड़े के बीच का असंतुलन कम करने की दिशा में एक निरापद प्रयास है जिसमें लेखक को भी सहयोग करना चाहिए.

दूसरा अभियान कुछ नए-पुराने टेढ़े समझे जाने वाले लेखकों ने शुरू किया है. उनके पास अलमुनियम की पिचकी हुई थालियां होंगी जिनके बीच में लाल रंग से”लेखक” लिखा होगा. वे बताएंगे कि उन्हें रॉयल्टी के नाम पर या कहिए कि लिखने के बदले लगभग कुछ नहीं मिलता है, उन्हें भीख दी जाए ताकि वे स्वतंत्र लेखन करते हुए जीवित रह सकें. हमारे यहां साहित्य को सिद्ध करने के लिए किए जाने वाले कर्मों की प्रकृति समझाने के लिए साधना, तपस्या या व्रत जैसे महान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है. अगर योगी, संन्यासी, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य तक अपनी साधना को जारी रखने के लिए भीख मांग सकते हैं तो हमारे मांगने में क्या बुराई है. क्या पता (हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है) इससे कुछ प्रकाशकों को कुछ शर्म आए और वे ईमानदारी से जितनी किताबें बिकती हैं उसके अनुपात में रॉयल्टी देने की शुरुआत करें. इन दिनों जब पैसे देकर किताबें छपवाने एवं अभ्यास से अर्जित लेखक की अदा से ऑटोग्राफ देने वाले नवधनिकों की भीड़ प्रकाशकों के दरवाजों पर बढ़ती जा रही है, क्या सचमुच लेखन से आजिविका चलाने का स्वप्न देखने वालों को अपनी विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए.

इसके जवाब में एक तीसरा अभियान प्रकाशकों की तरफ से शुरू कराया जा सकता है जिसमें वे अपने कर्मचारियों के जरिए भीख मांगने वाले लेखकों और पन्ने फाड़ने वाले पाठकों को कोसते हुए बताएंगे कि उन्हें तो स्टॉल किराया निकाल पाना मुहाल है. वे तो बेचारी बुढ़ाती, असहाय हिंदी की सेवा करने के लिए घाटा उठाकर, किसी तरह अपना प्रकाशन चला रहे हैं. यह कपट-कराह व्यापार का आदिम संगीत है. गेहूं-टमाटर से लेकर कार-हवाई जहाज तक बनाने और इस्तेमाल करने वाले की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती लेकिन मुटाते व्यापारी की हाय-हाय लगातार गूंजती रहती है.

अगर इसे पढ़कर आपको किसी किस्म के मजे की संभावना महसूस हो रही है तो जान लीजिए कि ऊपर बताए गए दोनों अभियान इन दिनों प्रचलित ‘फेक न्यूज’के नमूने हैं या अपने ही ऊपर कल्पना का अत्याचार है. अभी हिंदी बोलने, पढ़ने वाले युवा में रीढ़ की वह हड्डी विकसित नहीं हुई है कि वह अपने लेखकों के औचित्य पर सवाल उठा सके. वह अभी विश्वविद्यालयों में गुरुघंटालों की चंपी करते हुए, शोधप्रबंध लिखने व उनकी कृपा से एक अदद नौकरी जुगाड़ने की स्पर्धा में पस्त है. हिंदी लेखक की भी वह हैसियत नहीं हुई है कि वह प्रकाशन के लिए सबसे जरूरी चीज पैदा करने के बावजूद प्रकाशक से अपना हक मांगने की हिम्मत कर सके. अभी झूठ के झाग में प्रधानमंत्री डुबाकर विश्वगुरू होने के चुटकुले लिखने और इसे राजनीति कहने वाले हिंदी समाज को भी किसी वास्तविक परिवर्तन की जरूरत महसूस नहीं हो रही है.

जब होगी तब देखा जाएगा.