वीरेंद्र यादव

ऐसा कम होता है कि किसी पुस्तक के शीर्षक में ही इतना रहस्यनुमा आकर्षण हो कि आप उसे तुरंत पढ़ना चाहें. प्रखर पत्रकार Urmilesh उर्मिलेश जी की संस्मरणात्मक पुस्तक ‘गाजीपुर में क्रिस्टोफर काडवेल’ दो दिन पहले मिली और आज जब पुस्तक पढ़कर समाप्त किया तो लगा कि लेखक ने अपनी आपबीती को जिस तरह जगबीती बनाने का हुनर इस किताब में हासिल किया है, वह इसके पूर्व मुझे अंग्रेजी में लिखित दो संस्मरणात्मक आत्मवृतांतों में ही दिखा था, एक राज थापर की ‘आल दीज ईयर्स’ और दूसरी ख्वाजा अहमद अब्बास की ‘आई एम नाट एन आइलैंड’. जिस तरह से इन दोनों पुस्तकों में लेखकों के जीवन के घटनाक्रमों के बहाने उनके समय, समाज की सच्चाइयां आत्मीय वृतांत के जरिये उद्घाटित हुईं हैं, कुछ कुछ वैसा ही ‘गाजीपुर में क्रिस्टोफर काडवेल’ में भी है.

उत्सुकतावश मैंने इस पुस्तक के शीर्षक को डिकोड करने की प्रक्रिया में इसका ‘गाजीपुर में क्रिस्टोफर काडवेल की आवाजें’ शीर्षक किंचित लंबा अध्याय ,पुस्तक का क्रम भंग करके, सबसे पहले पढ़ा. पढ़ते ही अंग्रेजी में जिसे deja vu कहते हैं की अनुभूति मुझे इस कारण हुई कि उर्मिलेश ने गाजीपुर के जिन मार्क्सवादी बुद्धिजीवी प्रो. पी एन सिंह के माध्यम से काडवेल की आवाजें सुनी थीं, उन्हें मैंने नवें दशक में पहली बार जब देखा था, तब वे लखनऊ में वाम प्रगतिशीलों के अड्डे ‘चेतना बुक सेंटर’ में काडवेल पर केन्द्रित एक पुस्तक से नोट्स लेने में मशगूल थे. परिचय हुआ तो पता चला कि वे काडवेल पर अंग्रेजी में शोध कर रहे थे और गाजीपुर में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे.उर्मिलेश ने पीएन सिंह के बहाने हिंदी पट्टी के अधिकांश ‘उच्च वर्णीय हिंदू बौद्धिक’ जमात की उस फांक को उद्घाटित किया है, जो समर्पित प्रगतिशील और वामपंथी होने के बावजूद सामाजिक न्याय और जाति-भेद के मुद्दे पर डिकास्ट नहीं हो पाते. इन लंबे वर्षों में पीएन सिंह जी से मेरी मैत्रीपूर्ण आत्मीयता और ढेर सारी मुलाकातें रही है,चर्चा ,बहस-मबाहिसों और दलित विषयक उनके लेखों को पढ़ते हुए उनके इस दुचित्तेपन से अवगत रहा हूँ. लेकिन इस पुस्तक में उर्मिलेश ने इसे जिस तरह वैचारिक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है, वह इस पुस्तक को अतिरिक्त महत्व प्रदान करता है. कारण यह कि एक तरह से इस पुस्तक में यह एक अंतर्धारा के रुप में उपस्थित है.

डा. नामवर सिंह पर केन्द्रित अध्याय ‘जेएनयू के ‘वामाचार्य’ और एक अयोग्य-छात्र के नोट्स ‘ में यह अधिक तुर्शी के साथ प्रस्तुत है. पीएन सिंह पर लिखते हुए जो सहृदयता थी, वह यहाँ कठोर अभिव्यक्ति के रूप में सकारण उजागर हुई है. उर्मिलेश ने नामवर सिंह के महत्व, विद्वता और शैक्षणिक योग्यता को रेखांकित करते हुए इस तथ्य को बेलाग ढंग से इंगित किया है कि नामवर सिंह की उनकी जाति जानने की जिज्ञासा और तदोपरांत उनके जेएनयू में एडमिशन निरस्त होने का अनिवार्य कार्य- कारण संबंध है. पुस्तक में उर्मिलेश की दो टूक राय है कि “नामवर जी जितने जातिवादी हैं, उससे ज्यादा घोर व्यक्तिवादी, स्वार्थी, चेलेबाज और गुटबाज हैं. जहाँ तक जाति निरपेक्षता का सवाल है, हिंदी क्षेत्र के अनेक ‘प्रगतिकामियों’ की तरह उनसे इसकी अपेक्षा ही क्यों की जाए! ” नामवर सिंह के व्यक्तित्व का काले-उजले में यह आकलन भले ही विवादास्पद और निर्मम लगे लेकिन यह उस उर्मिलेश की आपबीती है , जिसके ‘सजग-समर्थ शिक्षक ‘ बनने के छात्रजीवन के सपने और पत्रकारिता के मौजूदा सच के ‘ठीक बीच खड़े हैं -हिंदी के महाबली डा. नामवर सिंह’.उल्लेखनीय है कि नामवर सिंह को लगभग पूरी तरह ध्वस्त करने वाला यह अभियोग-पत्र सरीखा अध्याय अपने मूल रूप में नामवर जी के जीवित रहते ‘समयांतर’ के नवंबर 2013 अंक में प्रकाशित हुआ था. इस पुस्तक की एक विशेषता यह भी है कि इसके लेख पहली बार छपने के समय जीवितों को लेकर जितने बेबाक और दो टूक हैं, दिवंगत व्यक्तित्वों के प्रति उतने ही सहानुभूतिपूर्ण और सहृदय.

यहाँ पीएनसिंह और नामवर सिंह के साथ ही डी.प्रेमपति की चर्चा समीचीन है क्योंकि वहाँ भी जाति प्रश्न अपने ज्वलंत रुप में बरकरार है. भिन्नता यह है कि जहाँ ये ‘सिंह द्वय’ मार्क्सवादी होने के बावजूद मंडल कमीशन के आरक्षण संबंधी प्रावधान के विरोधी थे, वहीं मार्क्सवादी होते हुए डी.प्रेमपति आरक्षण समर्थक थे. पुस्तक में यह खुलासा दिलचस्प है कि डी. प्रेमपति के मार्क्सवादी साथी उनके ‘ब्राह्मण’ होने पर इसलिए शक सुबहा करते थे, क्योंकि वे मंडल के प्रबल समर्थक थे. यद्यपि उनके निधन के बाद यह तथ्य उजागर हुआ कि वे आंध्र की कायस्थ जाति के थे जो उस इलाके में पिछड़ों सरीखे ही थे. डी. प्रेमपति के बारे में लेखक का निष्कर्ष है कि “वामपंथी नेतृत्व से अगर वह वर्ण और जाति के सवालों के तिरस्कार के चलते क्षुब्ध थे तो ईमानदारी- समझदारी की कमी के चलते वह बहुजनवादी नेताओं से भी निराश थे. ऐसे बेचैन सामाजिक-न्यायवादी बौद्धिक -योद्धा को जरूर याद किया जाना चाहिए, जो बुनियादी तौर पर वामपंथी था.”

इस पुस्तक में उर्मिलेश ने गोरख पांडे और प्रो.तुलसीराम को अत्यंत आत्मीयता पूर्वक याद किया है. इन दोनों के साथ उन्होंने जेएनयू में यादगार समय बिताया था. गोरख पांडे के व्यक्तित्व और विचारों पर टिप्पणी करते हुए वे उन्हें ऐसे ‘फकीर वामपंथी रचनाकार’ के रूप में पेश करते हैं जो अपनी राजनीतिक सोच में ‘फौलादी दृढ़ता’ वाला और ‘समता और सामाजिक न्याय का पक्षधर’ था.गोरख के असमय दुर्भाग्यपूर्ण अवसान पर उनकी यह चिंता गौरतलब है कि उन्हें क्यों नहीं बचाया जा सका ,’हमारी वैचारिकता आखिर सामुदायिकता की तरफ क्यों नहीं बढ़ती? ‘ इस लेख को पढ़कर गोरख होने के अर्थ और उनके व्यक्तित्व की कुछ अनसुलझी गुत्थियों पर ध्यान एकाग्र होता है.प्रोफेसर तुलसीराम पर केन्द्रित ‘सृजनशीलता और प्रतिबद्धता का खामोश चेहरा’ शीर्षक अध्याय जहाँ कई जरुरी सवालों से मुठभेड़ करता है वहीं बजरिए तुलसीराम कुछ तथ्यों की भी याद फिर से दिलाता है. मसलन बीएचयू में एक दौर ऐसा भी था जब प्रवेश के समय छात्रों को यह कालम भी भरना होता था कि ‘आप ब्राह्मण हैं या गैर- ब्राह्मण? ‘ और यह भी कि मालवीय जी ने बीएचयू के ला कालेज के अहाते में एक दौर में दो कमरे का मकान आरएसएस को दे रखा था. तुलसीराम जी की दलित पृष्ठभूमि के बरक्स जेएनयू के बारे में लेखक एक जरुरी सवाल उठाता है कि आखिर जेएनयू जैसे वामपंथी और प्रगतिशील विचारों के प्रमुख विश्वविद्यालय में दलित-पिछड़े समुदाय के शिक्षकों की नगण्य उपस्थिति कभी कोई मुद्दा क्यों नहीं रहा! तुलसीराम की प्रखर बौद्धिकता और सादगी के युग्म के माध्यम से वे दलित समाज के उन सफेदपोश नौकरीपेशा लोगों को बेपरदा करते हैं, जिनके लिए ‘फुले, पेरियार या डा. आंबेडकर सिर्फ ‘संज्ञा’ होते हैं महज देवता या मूरत.’

पुस्तक का ‘हिंदी का अनोखा डेमोक्रेट’ अध्याय राजेन्द्र यादव की जनतांत्रिकता, वैचारिकी और उनकी निर्मिति का एक गंभीर विश्लेषण है. राजेन्द्र जी की जीवंत उपस्थिति और उनकी हस्तक्षेपकारी भूमिका के मूल्यांकन के साथ यहाँ भी उर्मिलेश हिंदी के बौद्धिक समाज से सबाल्टर्न दृष्टि के साथ प्रश्नवाची मुद्रा में रुबरु हैं. उनका सवाल है कि आखिर क्यों राजेन्द्र यादव, रेणु, मोहन राकेश, राही मासूम रज़ा और शानी को साहित्य अकादमी सहित अन्य शीर्ष सम्मान से वंचित किया गया, क्या इसके पीछे उनका द्विज पृष्ठभूमि का न होना था? ये सवाल हिंदी साहित्यकारों के लिए क्यों कोई मुद्दा नहीं बने? राजेन्द्र यादव के व्यक्तित्व और अवदान को जिन लोगो ने जाति की परिधि में सीमित करने की कोशिश की उन पर उर्मिलेश की सख्त टिप्पणी है कि “जुगाड़- कला और संकीर्ण-सोच के मामले में उन लोगों से आगे कोई नहीं, जो सामाजिक न्याय को जातिवादी एजेंडा मानते रहे लेकिन सदियों से चली आ रही वर्ण-व्यवस्था को सामाजिक और कानूनी स्तर पर खत्म करने के लिए जिन्होंने आज तक कोई ठोस पहल नहीं की.”

अपने पत्रकारिता कैरियर की खट्टी मिठी यादों के सहारे उर्मिलेश ने जिन व्यक्तित्वों की विशेष चर्चा की है, उनमें राजेन्द्र माथुर, सुरेन्द्र प्रताप सिंह और मृणाल पांडे प्रमुख हैं. उनका कहना है कि हिंदी के शीर्ष पत्रकारों में मंडल के दौर में राजेन्द्र माथुर और सुरेन्द्र प्रताप सिंह ही ऐसे थे जिन्होंने बिना किसी जातीय पक्षपात के सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे पर सम्यक दृष्टि का निर्वहन किया था. अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन्होंने मृणाल पांडे और उनके निकट सहयोगी प्रमोद जोशी की भूमिका को लेकर तल्ख टिप्पणियां की हैं. पुस्तक में लेखक ने इन्हें लगभग परपीड़क सरीखा प्रस्तुत किया है. ‘पत्रकारिता में हमारे दफ्तर के लोग’ अध्याय में पत्रकारिता जगत के बहुत से पत्रकारों का प्रसंगवश उल्लेख है, जिससे पत्रकारिता का बेहतर और बदतर चेहरा एक साथ उजागर होता है. पुस्तक के पत्रकारिता संबधी प्रसंग निश्चित रुप से विस्फोटक और देर तक चर्चा में रहने वाले हैं. इस पुस्तक के तीन अध्याय महाश्वेता देवी ,एम जे अकबर और अमिताभ बच्चन पर भी संस्मरणात्मक वजहों से पुस्तक में प्रसंगवश शामिल हैं.

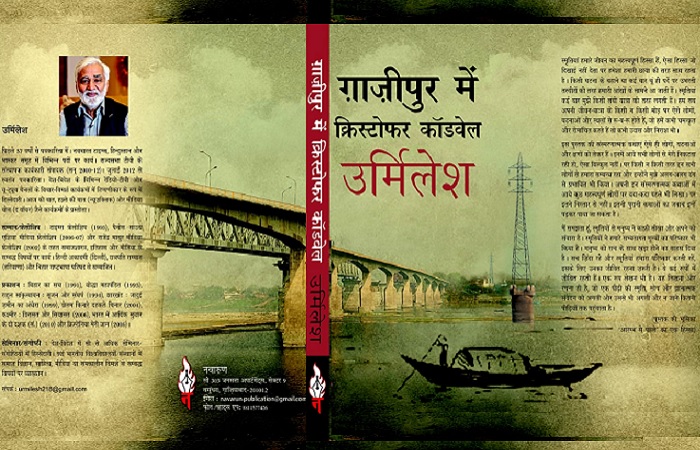

यह पुस्तक Navarun नवारुण प्रकाशन के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से Sanjay Joshi द्वारा प्रकाशित है.वे भी इस जरुरी पुस्तक के लिए बधाई के पात्र हैं.

वीरेंद्र यादव हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक है। यह टिप्पणी उन्होंने 25 जुलाई, 2021 को फ़ेसबुक पर लिखी थी। साभार प्रकाशित।