उर्दू के मशहूर आलोचक शम्शुर्रहमान फारुक़ी का उपन्यास कई चाँद थे सरे आसमाँ 2014 में छपा था। मूल रूप से उर्दू में लिखा गया यह उपन्यास देखते ही देखते अनुवाद के ज़रिये तमाम ज़बानों के पाठकों के सिर चढ़कर बोलने लगा। हिंदी पाठकों के बीच भी हाल के वर्षों में इतना मकबूल उपन्यास कोई दूसरा न हुआ। चार सौ से ज़्यादा पन्नों में लगभग दो सौ साल की यह दास्तान उत्तर मुग़ल भारत का सांस्कृतिक दस्तावेज़ है जिसे हम गंगा-जमुना तहज़ीब कहते हैं। हाल ये है कि यह उपन्यास जो भी पढ़ता है, इसके जादू में गिरफ़्तार हो जाता है। इसलिए लगातार इस पर लिखा पढ़ा जा रहा है। हाल ही में युवा लेखक शमीमुद्दीन अंसारी ने इसकी एक दिलचस्प समीक्षा लिखी है जिसे हम साभार प्रकाशित कर रहे हैं- संपादक

शमीमुद्दीन अंसारी

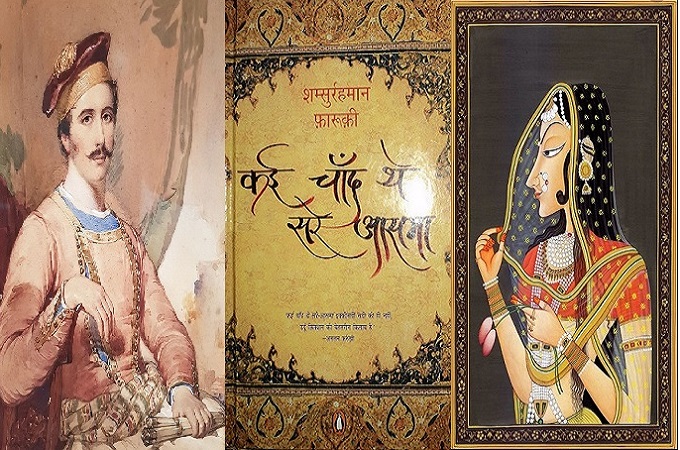

कहानी 18 वीं सदी के राजपूताने से शुरू होती है और लगभग एक सदी बाद दिल्ली के लाल किले में खत्म होती है। किशनगढ़ चित्रकला के एक चितेरे से कहानी चलती है जिसे राजा की बेटी की तस्वीर बनाने के जुर्म में अपने गाँव के साथ दरबदर होना पड़ता है। उनका काफ़िला 5 महीने के सफर के बाद बारामुला पहुंचता है। चितेरा एक कश्मीरी लड़की से शादी करता है। (किशनगढ़ चित्रकला के बारे में पहली बार मैंने इसी किताब में पढ़ा और अपनी अज्ञानता पर शर्मिंदा हुआ। इस चित्रकला की अपने एक राजस्थानी मित्र से चर्चा की तो उन्होंने और बातों के साथ ये भी बताया कि किशनगढ़ के एक राजा की मल्लिका की तस्वीर “बनी-ठनी” कहलाती है। कुछ लोग उसे किशनगढ़ की राधा कहते हैं। आपके लिए मैंने गूगल से “बनी-ठनी” की तस्वीर निकाली है।)

कहानी दो पीढ़ी बाद कश्मीर से फर्रुखाबाद पहुंचती है और फ़िर तकदीर उसकी अगली पीढ़ी को दिल्ली ले आती है जहां इस कहानी को आखिरकार पहुंचना था। देहली में वज़ीर खानम का जन्म (ग़ालिबन 1811 में) होता है। वज़ीर खानम के पहले शौहर एक अंग्रेज अफसर थे जिनके साथ वह जयपुर जाती हैं (वे शादी नहीं करते)। जयपुर में स्थानीय बलवे में उनके शौहर की हत्या हो जाती है। यह वाकया 1830 के शुरू का है। अंग्रेज़ों ने इस शादी को कुबूल न किया था। लिहाज़ा वज़ीर को कुछ नहीं मिलता, उनकी दोनों औलादें भी। वज़ीर खानम दिल्ली वापस आ जाती हैं जहां उनके पिता और दोनों बड़ी बहने रहते हैं और एक किराए के घर में रहने लगती है। ये मार्च 1830 है। समय बीतता है और उसकी शोहरत कुछ अमीरों और शरीफों तक पहुँचती है। दिल्ली के रेजिडेंट विलियम फ्रेज़र हैं जो हिंदुस्तानी रंग में ढ़ले हैं। (यहाँ दी उनकी तस्वीर भी गूगल से निकाली गयी है।) एक रोज़ वे अपनी हवेली में शेरो शायरी की एक महफिल रखते हैं जिसके मुख्य मेहमान मिर्जा गालिब हैं इसमें वो वज़ीर को भी बुलाते हैं। इस महफ़िल में वज़ीर की मुलाकात मुलाकात नवाब शम्सुद्दीन खान से होती है जो फ़िरोज़पुर झिरका, और लोहारु के नवाब हैं। जान पहचान आगे बढ़ती है और वज़ीर नवाब की हवेली में आ जाती है (वे निकाह नहीं करते)। यहाँ उनके बेटे नवाब मिर्जा का जन्म होता है जो आगे चलकर दाग़ देहलवी बनते हैं। विलियम का भी कुछ झुकाव शुरू में वज़ीर की तरफ होता है, पर ये देखकर कि वज़ीर और नवाब निकट आ गए हैं वह हट जाता है। वो एक अय्याश है, बहुत सी पत्नियों तो हैं ही, उसके पुरुषों से भी संबंध हैं। एक बार भरे बाज़ार वह नवाब की बहन के लिए अपशब्द कहता है। ये बात नवाब को लग जाती है। फ़िर फ्रेज़र की सिफ़ारिश पर गवर्नर जनरल नवाब की दो रियासतों से एक उनके सौतेले भाई को देने के आदेश देते हैं। नवाब और नाराज़ हो जाते हैं। वे अपने आदमियों से फ्रेज़र की हत्या करवा देते हैं, मगर पकड़े जाते हैं और अक्टूबर 1835 में फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं। फ्रेज़र की हत्या की दास्तान पर्सिवल स्पियर की किताब “ट्विलाइट ऑफ द मुगल्स” में दर्ज है।

वज़ीर अपने बेटे दाग़ के संग अकेली रह जाती है। बेटे को अंग्रेज़ों की नज़र से बचाने के लिए 4 साल की उम्र (साल 1835) में अपनी मझली बहन के पास रामपुर भेज देती है, जहां वो परवरिश पाते हैं। वो बेटे बहिन से मिलने रामपुर जाती है। रामपुर में एक स्थानीय व्यक्ति आगा मिर्जा तुराब अली वज़ीर को निकाह का पैग़ाम भेजते हैं। उनका निकाह अगस्त 1842 में हो जाता है। उनके एक बेटा होता है। पर वज़ीर के लिए यह सुख भी अधिक दिनों का नहीं था। आगा मिर्जा सोनपुर मेले पशु खरीदने जाते हैं पर जब वो लौट रहे होते हैं तो कायमगंज के पास ठगों के हाथों मारे जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनसे उत्पन्न पुत्र और दाग़ दोनों को लेकर वज़ीर दिल्ली आ जाती है और अपने पुराने मकान में रहने लगती है। यहां बहादुर शाह जफर जफर के तीसरे बेटे फतेह उल मुल्क या फखरू उसे क़दम शरीफ़ के कब्रिस्तान में देखते हैं, जहां वो अपने मरहूम शौहर नवाब शम्सुद्दीन की मज़ार पर जाया करती है। वो शादी का पैग़ाम भेजते हैं। जनवरी 1845 में दोनों का निकाह हो जाता है। दाग़ देहलवी लाल किले में मां के साथ रहने आ जाते हैं, जबकि छोटा बेटा वज़ीर की बड़ी बहन के पास चला जाता है। फखरू से भी वज़ीर को एक बेटा होता है। किस्मत का लिखा कि जुलाई 1856 में कालरा से फखरू की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह ज़फर की पत्नी जीनत महल वज़ीर को लाल किले से निकाल देती है। उपन्यास यहीं पर खत्म हो जाता है।

ओरहान पामुक ने इसे एक “एक अद्भुत उपन्यास” कहा है। इंतज़ार हुसैन ने इसके लिए लिखा है कि “मुद्दतों बाद एक ऐसा उपन्यास आया है, जिसने हिंदो-पाक की दुनिया में हलचल मचा दी है।”

उपन्यास का शीर्षक अहमद मुश्ताक, जो लेखक के मित्र भी हैं, के एक शेर का मिसरा है। पूरा शेर यूं है:

कई चाँद थे सरे आसमां कि चमक-चमक के पलट गए

न लहू मेरे ही जिगर में था न तुम्हारी ज़ुल्फ़ सियाह थी

लेखक ने स्पष्ट किया है कि हालांकि किताब में दर्ज़ अहम तारीख़ी वाकेयात की प्रमाणिकता का हर मुमकिन हद तक लिहाज रखा गया है, लेकिन यह तारीख़ी उपन्यास नहीं है। उन्होने कहा है कि इसे 18वीं-19वीं सदी की हिन्द-इस्लामी तहज़ीब और इंसानी और सांस्कृतिक और साहित्यिक सरोकारों का चित्रण समझकर पढ़ा जाये तो बेहतर होगा। उन्होने उन किताबों की सूची भी दी है जिनसे उपन्यास लेखन के दौरान उन्होने “कुछ हासिल किया था, या फ़ैज़ उठाया था”। इनमें उर्दू-फ़ारसी और अंग्रेज़ी की कोई 40 किताबें शामिल हैं।

ये किताब एक ग्रांड शो है जो आपकी आँखों के सामने चलता है। मंज़र आते हैं, किरदार आते हैं, और सब आपको बेहद अपने लगते हैं। ठगों द्वारा हत्या किए जाने के दृश्य में इतना तनाव है कि आगे पढ़ने से दिल घबराता है, क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़ी देर में वज़ीर के पति और उनके 7 साथियों का ठगों द्वारा क़त्ल होने वाला है। आप चाहते हैं कि वे कायमगंज जा रही सुनसान ग्रांड ट्रंक रोड पर आगे ना बढ़े, कि किसी तरह उस मोड़ पर कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। ऐसा ही मंजर नवाब शमसुद्दीन खान की मौत का भी है। अंग्रेज़ी अदालत में उनका मुकदमा चल रहा है। आप चाहते हैं कि कलकत्ता में गवर्नर जनरल के यहाँ उनके मामले में जो दौड़-धूप चल रही है उसका सुखद अंत हो। आप चाहते हैं कि उनकी फांसी का मनहूस दृश्य सामने न आए, कि कोई उन्हें किसी तरह जेल से छुड़ा ले या फांसी के लिए ले जाते समय ही हमला करके उन्हें रिहा करा लिया जाए। पर ये नहीं होने पाता और कश्मीरी गेट के बाहर खुली जगह पर उन्हें फांसी दे दी जाती है।

किताब एक महाकाव्य है। फारसी और उर्दू ज़बान और साहित्य पर लेखक को महारत तो है ही पर साथ ही उन्होने किताब के लिखने पर बहुत शोध किया है। जब वे किशनगढ़ चित्रकला का वर्णन करते हैं तो विस्तार से रंगों को तैयार करने, ब्रुश बनाने से तस्वीर बनाने के बारे में बताते हैं। रेगिस्तान, काश्मीर, और पुरानी दिल्ली तो खैर है ही, के वर्णन इतने सजीव हैं जैसे लेखक खुद उस समय वहाँ रहा हो। वे जब नवाब शम्सुद्दीन ख़ान की हवेली का ख़ाका खींचते हैं तो उसका आर्किटैक्चर, घर की सजावट, नौकर चाकर की तफ़सील सब आँखों के सामने चलने लगता है। नवाब की वज़ीर के साथ दिलचस्प शायराना बातचीत जिसमें फ़ारसी के कई शेर आते हैं, लेखक की अद्भुत कल्पनाशक्ति, उनकी फारसी साहित्य और तत्कालीन समय पर उनकी गहरी दृष्टि का बेहतरीन नमूना है। लेखक का ज्ञान और अध्ययन कितना विस्तृत है इसके प्रमाण इस किताब में हर जगह हैं। एक मिसाल देखिये। काश्मीर में किशनगढ़ के चितेरे के तालीमनिगारी के उस्ताद उससे पूछते हैं की सब्ज़ रंग कितनी तरह के होते हैं। चितेरा अटकते हुये जवाब देता है कि यही कोई पंद्रह-सोलह तरह के। अब उस्ताद जवाब देते हैं के सब्ज़ के कोई साठ-बासठ रूप तो वो उसे अभी दिखा देते। बस पारखी नज़र की दरकार है। वो ज़रा मौसम के लिहाज़ से सोचे, वक़्त के लिहाज़ से सोचे। उनकी बातचीत देखिये:

“मेरा मियां, ज़रा गर्मियों के मौसम में जब मानसबल पर सूरज डूबता है, तो उस वक़्त चिनार के सब्ज़ पत्तों की सब्जी और सेब के कच्चे फलों की सब्ज़ी को सोच। बारिशों के फौरन बाद सियाह देवदार से फूटती कोंपलों की सब्ज़ी को देख। पन्ने के उस डाले की सब्ज़ी को सोच जो अभी-अभी खदान से निकला है, जिसके बीच में खरा नगीना है और जिसके चारों तरफ कच्चे पन्ने की मलगजी हरियाली है। दोनों के रंग में क्या फ़र्क है, यह सोच। और गरमियाँ खत्म होते-होते वुलर की वादी में धान की उगती हुई बालियों की ज़र्द-सुनहरी सब्ज़ी को देख। फ़िर क्यारियों में ठहरे हुये पानी में धान की बालियों के अक्स का रंग देख, जब उस पानी में आसमान की नीलाहट का अक्स भी पड़ रहा हो। और उसी पानी में लहराते साँप की हरी लंबाई को सोच… और आखिरकार यह सब क्या है? वही एक सब्ज़ रंग। उनके सरगम को सुन। …।”

एक और जगह काश्मीर से अपनी दस्तकारी का समान मीना बाज़ार लाहौर बेचने गए नौजवान याहया (ये चितेरे के बेटे हैं) को कुछ राजस्थानी मुसव्विर मिलते हैं। नौजवान उनकी ज़बान के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं – “जी, हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं। हिन्दी हम आपस में नहीं बोलते। राजपुतानी कोई ज़बान नहीं। मगर हमारे राजपुराने में कई ज़बानें हैं। भीली, मेवाड़ी, बीकानेरी, ढोंढारी और भी बहुत सी हैं। घटियाली और हमारी तरफ की ज़बान एक है, मारवाड़ी।”

काश्मीर में याहया की पत्नी की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे उनकी मज़ार के पत्थर पर ये लिखवाते हैं:

बशीरुन्निसा बेगम जन्नत-आरामगाह

खूँ कि अज़ महरे-तू शुद शीरो-ब-तिफ़्ली खुरदेम

बाज़ आं खूँ शुदा अज़ दीदा बरूँ मी आयद

सोगवार बेटे दाऊद व याक़ूब

सन 1207 हिजरी नबवी सल्लल्लाहो-अलैहे-वसल्लम

(वो ख़ून जो आपकी मुहब्बत से दूध बन गया था और हमने उसे बचपन में पिया, अब वही दूध फ़िर से खून बनकर आँखों से बाहर आ रहा है।)

दोनों सगे भाई काश्मीर से हमेशा के लिए अपने दादाजान के वतन राजस्थान लौट रहे हैं। कहाँ वो काश्मीर के और कहाँ राजस्थान की गर्मी। दोनों प्यास से बेहाल एक कुएं पर जाते हैं जहां दो बहनें पानी भर रही हैं। उनसे मिलकर दोनों सोचते हैं कि अब कहीं और नहीं जाना है:

चंदां कि मी रवेम ब-जाए नमी रसेम

रेग अर रवां बुवद ज़-बियाबाँ नमी रवद

(हम चाहे जितना भी चलें, कहीं नहीं पहुंचेंगे। रेत चाहे जितनी उड़े, बियाबान से बाहर नहीं निकल सकती।)

वज़ीर नवाब के बारे में दीवाने-हाफिज़ से फ़ाल निकलवाती है कि वो नवाब साहब के आमंत्रण का किस तरह उत्तर दे। हाफ़िज़ का दीवान ईरान के घर घर में पढ़ी जाने वाली किताब है। ख़्वाजा हाफ़िज़ लिसानुल-ग़ैब (ग़ैबी आवाज़) के नाम से भी पुकारे जाते थे। वो पंडित नन्द किशोर को बुलाती है जो बड़े माने हुये नजूमी, रम्माल और शानाबीं हैं। फाल निकाल ने की प्रक्रिया तफ़सील से बताई गयी है। पंडित जी देखते हैं कि उस समय शुक्र तारा किस राशि में है और वहाँ कब तक रहेगा। वो झुककर शुक्र को परनाम करते हैं और दीवाने-हाफिज़ खोलते हैं। वो पत्रे के एक खाने में यूं ही उंगली रखते हैं। यह हर्फ़ ‘दाल’ है। पंडित नन्द किशोर कुछ गिनतियाँ करते हैं और कहते हैं “अब हर्फ़ ‘रे’ लिखो”। इन दोनों से ‘दर’ लफ़्ज़ हाथ आता है। इस तरह वे एक मिसरा कहते हैं- “दर-राहे-इश्क़ फ़र्के-गनी-ओ-फ़क़ीर-नीस्त” (इश्क़ की राह में दाता और याचक का कोई फ़र्क नहीं होता) और फ़िर दूसरा “ऐ पादशाहे-हुस्न सुख़न बा गदाबिगो” (ऐ हुस्न के बादशाह भिखारी से बात कर)। इस तरह उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। फ़िर वो देखते हैं कि ये कलाम लिसानुल-ग़ैब का भी है या नहीं। ग़ज़ल दीवान में मौजूद है। पंडित जी फरमाते हैं – “ख़्वाजा-ए-शीराज ने तुम्हें बादशाह और उन्हें भिखारी ठहराया है। सिर्फ़ यहीं नहीं कि तुम उनसे बातचीत करो, बल्कि यूं बातचीत करो जिस तरह दुनिया के बादशाह अपनी चौखट पर आए भिखारियों से बात करते हैं। तुम चाहने वाली नहीं, चाहे जाने वाली हो।”

ऐसा ही एक और किस्सा है, जब वज़ीर एक अल्लाह वाली जइफ़ औरत जिन्हें बाईजी बुलाते हैं से दरयाफ्त करने जाती हैं कि वो किले का पैग़ाम कुबूल करें या नहीं। बाईजी शहर शाहजहानाबाद के बाहर पुरानी ईदगाह के करीब छप्पर में रहती थीं। उनकी बातचीत में अक्सर कुरान की आयतें ज़बान पर आती थीं, ख़ासकर “इन्ना आतैना-कल-कौसर”। देखा कि जब कोई अपने मतलब के वास्ते उनके पास गया तो सत्तर कौड़ियाँ उस माल से जो उनके पास ले जाता, अलग करके सत्तर दफ़ा ज़मीन पर रखकर के जमीन से उठातीं और हर दफा आयत ‘इन्ना आतैना’ की पढ़ती जातीं और बाद में जो कुछ दिल में आता, पूछने वाले को कह देतीं। लेखिन कुदरते-इलाही का तमाशा कहना चाहिए कि जो उस वक़्त उनकी ज़बान से निकलता, ऐन वही बात, कामोबेश के बिना सामने आती। वज़ीर खानम उनके पास जाती हैं। बाईजी का इशारा समझकर पूछती हैं –

“तो बाईजी का हुक्म है कि मैं क़िले का पैग़ाम कुबूल कर लूँ?”

“हमारा कुछ हुक्म नहीं बाबा, ये बातें तो होने वाली हैं।”

“और… और… उसके बाद मेरे दुख दूर हो जाएंगे, बाईजी साहब?”

“दुख-सुख तो धूप और छांव की तरह हैं। हर चीज़ परिवर्तनशील है। क़िले की बादशाहत के भी दिन कभी पूरे होंगे।”

इसी तरह एक जगह वज़ीर ख़ानम अपने बेटे दाग़ से कहती हैं।:-

“आपकी किताबों के लेखक सब मर्द, आपके क़ाज़ी, मुफ़्ती-बुज़ुर्ग भी कौन, सबके सब मर्द। मैं शरई हैसियत नहीं जानती, लेकिन मुझे बाबा फ़रीद की बात याद है कि जब जंगल में शेर सामने आता है तो कोई यह नहीं पूछता कि शेर है या शेरनी। आख़िर हज़रत राबिया बसरी भी तो औरत थीं।”

जब आप उपन्यास शुरू करते हैं तो पहले समझ नहीं पाते कि कहानी किसके बारे में है क्यूंकि कहानी चलती जाती है। ये सिर्फ़ वज़ीर खानम की कहानी नहीं है बल्कि हिन्द-इस्लामी तहज़ीब, सामाजिक और सांस्कृतिक हालात की भी कहानी है। लेखक ने हर चरित्र के साथ इंसाफ़ किया है।

उपन्यास में तत्कालीन समय की बहुत सी जानकारियाँ हैं, मसलन पैदल बंदूक चलाने वाले को “बरक़ंदाज़” कहा जाता था और हाथी, घोड़े या किसी सवारी पर से बंदूक चलाने वाले को “तुफ़ंगची”। विलियम डैलरिंपल की मशहूर किताब “आख़री मुग़ल” में बरक़ंदाज़ “पुलिस के सिपाही” को कहा गया है।

दाग़ देहलवी का नाम पहली बार 491 पेज पर आता है (किताब 750 पेज की है) फिर उसके बाद दिल्ली के साहित्यिक समाज में उनके उठान के किस्से हैं।

अनुवाद नरेश ‘नदीम’ का है, जो जेएनयू से पढ़े हैं और अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी कि लगभग डेढ़ सौ किताबों का अनुवाद कर चुके हैं। गोकि उर्दू से हिन्दी अनुवाद में अक्सर आपको सिर्फ़ लिपि बदलनी होती है और कठिन शब्दों के माने देने होते हैं जिससे भाषा की ऑरिजिनैलिटि बरकरार रहे। दूसरा तरीका है कि आप उर्दू के आमफ़हम शब्दों को ज्यों का त्यों रहने दें और कठिन शब्दों की जगह पर हिन्दी शब्द रख दें। लेकिन इसमें ख़तरा यह है कि जब किरदार उर्दू बोलने वाले ही हों तो अनुवाद चुभने वाला हो जाता है। उपन्यास में ऐसा हुआ है। शब्द ‘अभिलाषी’ पुरानी दिल्ली वालों की उर्दू में होती बातचीत में कई जगह आया है। लेकिन चूंकि लेखक ने हिन्दी रूपान्तरण के एक-एक शब्द को स्वयं पढ़ा है, इसलिए वो शायद यही भाषा देना चाह रहे होंगे। ब्रियाना ब्लास्को का आवरण चित्र सुंदर है। यहाँ यह भी बता दें कि उपन्यास का अँग्रेजी अनुवाद लेखक ने ख़ुद किया है जो “The Mirror of Beauty” के नाम से हुआ है।