जन्मदिवस 1 सितंबर पर विशेष..

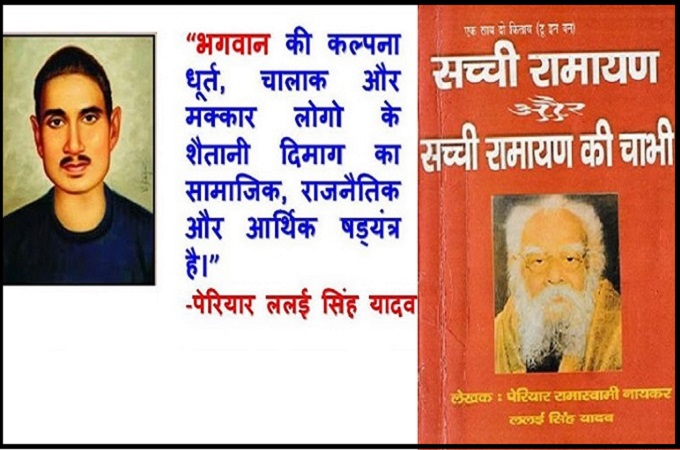

पढ़ाई के दौरान ही मैं डा. आंबेडकर और बौद्धधर्म के मिशन से जुड़ गया था। आस-पास के क्षेत्रों में जहाँ भी मिशन का कार्यक्रम होता, मैं भी उसमें भाग लेने चला जाता था। 11 मार्च 1973 को दिल्ली के रामलीला मैदान में तिब्बत के दलाई लामा ने लगभग बीस हजार दलितों को बौद्धधर्म की दीक्षा दिलाई थी। उन दीक्षा लेने वालों की भीड़ में एक मैं भी था। पहली बार मैंने पेरियार, ललई सिंह को वहीं पर देखा था। आसमानी कुर्ता-पाजामे में एक पतला-दुबला आदमी कड़क आवाज में किताबें बेच रहा था। यही पेरियार ललई सिंह थे, जो उस समय तक ‘सच्ची रामायण’ का मुकदमा जीतकर दलित-पिछड़ों के हीरो बने हुए थे। मैं उनकी किताबें पढ़ चुका था, पर उन्हें देख पहली बार रहा था। उन्हें बहुत से लोग घेरे हुए थे, जो स्वाभाविक भी था। वे सबके प्रिय लेखक थे, जिन्होंने 1967 में बौद्धधर्म अपनाने के बाद ‘यादव’ शब्द हटा लिया था। उस दौर के दो ही हमारे प्रिय लेखक थे-चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने हमारी पूरी सोच को बदल दिया था। उस समय तक मेरी एक किताब ‘बुद्ध की दृष्टि में ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा’ छप चुकी थी, पर लेखक के रूप में मैं अनजाना ही था।

1978 में मेरी दूसरी किताब ‘डा. आंबेडकर बौद्ध क्यों बने?’ छपी, और उसी दौरान मैंने रामपुर से ‘मूक भारत’ पाक्षिक का सम्पादन आरम्भ किया। उसी समय मैंने ललई सिंह जी को अपनी किताब और ‘मूक भारत’ का अंक भेजा। प्रवेशांक में बाबू जगजीवन राम की प्रशंसा में लेख था, जिसकी पूरी कहानी मैं बाबूजी पर अपने संस्मरणात्मक लेख में दे चुका हूँ। लेख पढ़कर तुरन्त ललई सिंह जी का अशोक पुस्तकालय, झींझक, कानपुर से 22/2/80 का पत्र आया। पत्र में लिखा- ‘मूक भारत’ मिला। अंक पढ़ा। सफलता की कामना।’ उसके बाद कुछ अपनी बीमारी के बारे में लिखा कि आँखों में मोतियाबिन्द है, कुलंग बात है। भारी दवा कराई। कोई लाभ नहीं। वैद्यों, डाक्टरों सबसे घृणा हो गई है। इसके बाद बाबूजी पर एक बेबाक टिप्पणी- ‘यह लोग कंजरों के पालतू कुत्तों की तरह मालिकों के इशारों पर भूँकने वाले हैं। श्री जगजीवन राम भी ऐसे ही भूका करते थे, करते हैं। इन लोगों व बाबू जगजीवन राम का काम केवल इतना है कि जब इन्हें जान पड़े कि अछूत जनता का ध्यान आकर्षण करना है, तब एक भाषण अछूतों की परेशानी का लम्बा सा झाड़ दिया। वाह! वाह! प्राप्त की। फिर चुप। वह अपने भाषण को कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते, न पार्टी में रहकर अपने आकाओं से परिणित करा सकते। बाबू जगजीवन राम अछूत हैं, अछूत ही मरेंगे। यही दशा श्री रामधन व श्री मोती राम, कानपुर की है, रहेगी।’ पत्र में आगे और भी तीखा है। कुछ बातें आंबेडकर भवन, नई दिल्ली और अटलबिहारी बाजपेई के बारे में भी लिखी गई थीं, पर ईंक धुल जाने से वह पढ़ा नहीं जा पा रहा है। स्याही के कलम की लिखाई मिट्टी के घर में 30-35 साल में खराब होनी ही थी। ‘मूक भारत’ में श्री रामधन का वक्तव्य और श्री मोतीराम शास्त्री का साक्षात्कार भी छपा था। पर यह मोतीराम शास्त्री थे, जो कानपुर के नहीं, चन्दौली, बनारस के बौद्ध विद्वान थे।

इसके बाद ललई सिंह जी से मेरी दूसरी मुलाकात अक्टूबर 1980 में कांशीराम के बामसेफ के अधिवेशन में नई दिल्ली में हुई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट थी, जिसने मुझे एक बड़ी साहित्यिक जिम्मेदारी दी। इसका विस्तृत उल्लेख मैंने अपनी किताब ‘धम्मविजय’ (अक्टूबर, 1981) के प्रकाशकीय में किया है। यहाँ मैं उसी से नकल करता हूँ–

‘बामसेफ के अधिवेशन में, जो अक्टूबर‘ 80 में हुआ था, पेरियार श्री ललई सिंह ने मुझे एक पुस्तक दिखाते हुए कहा, ‘यह ‘कालविजय’ है। इसमें जो पंक्तियां लाल स्याही से रेखांकित हैं, उनको पढ़ जाओ।’ मैं आदेश नहीं टाल सका, पुस्तक हाथ में ली। शुरु के पृष्ठ पलटे- सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक; लेखक श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र। मैं कुतूहल में पूरे नाटक की रेखांकित पंक्तियां पढ़ गया। पढ़कर तो मैं अवसन्न रह गया। लगा, जैसे किसी ने एक साथ कई हथौड़ों से सिर पर प्रहार किया हो। एक स्वच्छ, सुगन्धित और पवित्र वाटिका का उजाड़- मेरा अंतर्मन विद्रोही हो गया। इसी विद्रोह-भाव से मैंने श्री ललईसिंह को उत्तर दिया, ‘यह बौद्धधर्म को कलंकित और अपमानित करने का एक सुनियोजित षड्यन्त्र है। किसकी शैतानियत है इसके पीछे?’ किन्तु उन्हीं से जब यह मालूम हुआ कि यह पुस्तक आगरा और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालयों में हिन्दी कक्षाओं में पढ़ाई जा रही है, तो फिर, सचमुच सबकुछ आँखों के आगे स्पष्ट हो गया।

श्री ललई सिंह की हार्दिक इच्छा थी कि ‘कालविजय’ के प्रकाशन और उसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगे, और उसके लेखक के विरुद्ध 124 ए के अन्तर्गत मुकदमा चले। इसमें सन्देह भी नहीं कि श्री ललई सिंह और श्री जगन्नाथ आदित्य ने इस दिशा में काफी संघर्ष किया। उनके प्रयास से देश भर से लाखों ज्ञापन भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रदेश के राज्यपाल को भेजे गए, और आगरा में (8-9 मार्च 1980 को) चक्कीपाट पर बालासाहेब प्रकाशराव आंबेडकर के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें ‘कालविजय’ को जब्त कराने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। इधर भिक्षु संघ भी ‘कालविजय’ के विरुद्ध प्रधानमन्त्री से मिला और उसने अपना लिखित विरोध प्रदर्शित किया।’ मेरे लिए यह पहला अवसर था, जब मैं इतने बड़े सम्मेलन का साक्षी बना था।

‘कालविजय’ के खिलाफ पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन हुआ था, जिसका एकमात्र श्रेय श्री ललई सिंह को ही जाता था। मैंने उन्हें इस सफलता के लिए बधाई दी। उसके उत्तर में उन्होंने 2 मार्च 1981 को मुझे लिखा- ‘क्या आप समझते हैं, कि ‘कालविजय’ की जब्ती का प्रोपेगण्डा इतने से ही जब्त हो जाएगा। आप बच्चे हैं। कुरफुती कुरफुती है। शक्तिशाली की इच्छा का नाम न्याय है। यदि असली न्याय, न्याय होता, तो मैं सच्ची रामायण की चाभी, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, हिन्दू संस्कृति में वर्णव्यवस्था और जातिभेद क्यों हार जाता?’

इसी दौरान मैं सरकारी सेवा में लखनऊ चला गया था। उसके बाद फिर कभी ललई सिंह जी से मिलना नहीं हो सका। सरकारी सेवा की उलझनों और व्यस्तताओं के कारण मिशन में भी मेरी सक्रियता खत्म हो गई थी। लेकिन ललई सिंह जी का अमिट प्रभाव मेरे मानस पर हमेशा बना रहा।अन्त में मैंने ‘कालविजय’ का जवाब लिखने के अपने विचार से ललई सिंह जी को अवगत कराया, और लगभग दो महीने के प्रयास से मैंने तीखी आलोचना के साथ ‘कालविजय’ का जवाब ‘धम्मविजय’ के रूप में पूरा किया। यह किताब अक्टूबर 1981 में छपी और पहली प्रति मैंने ललई सिंह जी को भेजी। किताब देखकर वह बहुत खुश हुए, बोले, यह काम तुम ही कर सकते थे। पर उन्होंने यह भी कहा कि इस का नाम मुझे ‘सम्राट अशोक का धम्मविजय’ रखना चाहिए था। उन्होंने इसकी सौ से भी ज्यादा प्रतियां बेचीं। अशोक पुस्तकालय के सूची पत्र में ‘धम्मविजय’ का नाम आज भी दर्ज है। डा. डी. आर. जाटव ने लिखा कि ‘कालविजय’ का जवाब ‘धम्मविजय’ ही हो सकता था।’ इस किताब को सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं ने खरीदा था। यह उस समय उनकी सबसे प्रिय पुस्तक थी। शायद ही कोई भिक्षु होगा, जिसके पास ‘धम्मविजय’ न होगी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भदन्त शान्त रक्षक ने तो एक लम्बे लेख में मुझे ‘श्रमण संस्कृति के रक्षक’ की उपाधि दी थी।

सत्तर के दशक में, बहुजन नेता और विचारक रामस्वरूप वर्मा ने दलित-पिछड़ों में ब्राह्मणवाद के उन्मूलन के लिए अर्जक विचारधारा चलाई थी। उस समय वर्मा जी उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मन्त्री थे। उन्होंने लखनऊ से ‘अर्जक’ अखबार निकाला था, जो साप्ताहिक था और बाद में इसी नाम से राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। इसी अर्जक आन्दोलन से ललई सिंह जी भी जुड़ गए थे। समान वैचारिकी ने उन्हें और वर्मा जी, दोनों को एक-दूसरे का घनिष्ठ साथी बना दिया था। वर्मा जी ने ललई सिंह जी के निधन पर एक मार्मिक संस्मरण उनके अभिन्न सहयोगी जगन्नाथ आदित्य को सुनाया था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में इस प्रकार किया है-

‘वह हमारे चुनाव प्रचार में भूखे-प्यासे एक स्थान से दूसरे स्थान भागते। बोलने में कोई कसर नहीं रखते। उनके जैसा निर्भीक भी मैंने दूसरा नहीं देखा। एक बार चुनाव प्रचार से लौटे पेरियार ललई सिंह जी को मेरे साथी ट्रैक्टर ट्राली से लिए जा रहे थे। जैसे ही खटकर गाँव के समीप से ट्रैक्टर निकला, उन पर गोली चला दी गई। संकट का आभास पाते ही वह कुछ झुक गए, गोली कान के पास से निकल गई। लोगों ने गाँव में चलकर रुकने का दबाव डाला। किन्तु वह नहीं माने। निर्भीकता से उन्होंने कहा, ‘चलो जी, यह तो कट्टेबाजी है, मैंने तो तोपों की गड़गड़ाहट में रोटियां सेकीं हैं।’

ललई सिंह जी ने सही कहा था। वह 1933 में ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। पर कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने के कारण, जो ब्रिटिश हुकूमत में जुर्म था, वह दो साल बाद बरखास्त कर दिए गए। उन्होंने अपील की और अपील में वह बहाल कर दिए गए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही ‘नान-गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एण्ड आर्मी संघ’ की स्थापना की, और उसके सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाईं और उनके लिए उच्च अधिकारियों से लड़े। जब अमेरिका में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में ‘गदर पार्टी’ बनाई, तो भारतीय सेना के जवानों को स्वतन्त्रता आन्दोलन से जोड़ने के लिए ‘सोल्जर आफ दि वार’ पुस्तक लिखी गई थी। ललई सिंह ने उसी की तर्ज पर 1946 में ‘सिपाही की तबाही; किताब लिखी, जो छपी तो नहीं थी, पर टाइप करके उसे सिपाहियों में बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को इस किताब के बारे में पता चला, उसने अपनी विशेष आज्ञा से उसे जब्त कर लिया। ‘सिपाही की तबाही’ वार्तालाप शैली में लिखी गई किताब थी। यदि वह प्रकाशित हुई होती, तो उसकी तुलना आज महात्मा जोतिबा फुले की ‘किसान का कोड़ा’ और ‘अछूतों की कैफियत’ किताबों से होती। श्री जगन्नाथ आदित्य ने अपनी पुस्तक में ‘सिपाही की तबाही’ से कुछ अंशों को उद्धरित किया है, जिनमें सिपाही और उसकी पत्नी के बीच घर की बदहाली पर संवाद होता है। अन्त में लिखा है- ‘वास्तव में पादरियों, मुल्ला-मौलवियों-पुरोहितों की अनदेखी कल्पना स्वर्ग तथा नर्क नाम की बात बिल्कुल झूठ है। यह है आँखों देखी हुई, सब पर बीती हुई सच्ची नरक की व्यवस्था सिपाही के घर की। इस नर्क की व्यवस्था का कारण है-सिन्धिया गवर्नमेन्ट की बदइन्तजामी। अतः इसे प्रत्येक दशा में पलटना है, समाप्त करना है। ‘जनता पर जनता का शासन हो’, तब अपनी सब माँगें मन्जूर होंगी।’

इसके एक साल बाद, ललई सिंह ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी, जिसके परिणामस्वरूप 29 मार्च 1947 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला, और उन्हें पाँच साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। 9 महीने जेल में रहे, और जब भारत आजाद हुआ, तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद, वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए।

1950 में सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद वह ग्वालियर से अपने गाँव झींझक आ गए और आजीवन वहीं रहे। अब वह समाज को बदलने की दिशा में कार्य कर रहे थे। इसके लिए साहित्य को माध्यम बनाया। उन्होंने ‘अशोक पुस्तकालय’ नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिन्टिंग लगाया, जिसका नाम ‘सस्ता प्रेस’ रखा था। नाटक लिखने की प्रतिभा उनमें अद्भुत थी, जिसका उदाहरण ‘सिपाही की तबाही’ में हम देख चुके हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके लेखन की शुरुआत नाटक विधा से ही हुई थी। उन्होंने पाँच नाटक लिखे- (1) अंगुलीमाल नाटक, (2) शम्बूक वध, (3) सन्त माया बलिदान, (4) एकलव्य, और (5) नाग यज्ञ नाटक। ‘सन्त माया बलिदान’ नाटक सबसे पहले स्वामी अछूतानन्द जी ने 1926 में लिखा था, जो अनुपलब्ध था। ललई सिंह जी ने उसे लिखकर एक अत्यन्त आवश्यक कार्य किया था। गद्य में भी उन्होंने तीन किताबें लिखीं थीं- (1) शोषितों पर धार्मिक डकैती, (2) शोषितों पर राजनीतिक डकैती, और (3) सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो? इसके सिवा उनके राजनीतिक-सामाजिक राकेट तो लाजवाब थे। यह साहित्य हिन्दी साहित्य के समानान्तर नई वैचारिक क्रान्ति का साहित्य था, जिसने हिन्दू नायकों और हिन्दू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया था। यह नया विमर्श था, जिसका हिन्दी साहित्य में अभाव था। ललई सिंह के इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नवजागरण किया।

इसी समय (सम्भवतः 1967 में) पेरियार ई. वी. रामास्वामी नायकर एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में लखनऊ आए थे। उस काल में वह पूरे देश के बहुजनों के क्रान्तिकारी नेता बने हुए थे। ललई सिंह जी भी उनसे बेहद प्रभावित थे। वह उनके सम्पर्क में आए और उन्होंने उनसे उनकी पुस्तक ‘दि रामायना: ए ट्रू रीडिंग’ को हिन्दी में लाने के लिए अनुमति माँगी। लेकिन नायकर जी अपनी तीन अन्य किताबों के साथ इसके अनुवाद की अनुमति भी चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु जी को दे चुके थे। इसलिए नायकर जी ने ललई सिंह जी से उस पर कुछ समय बाद विचार करने को कहा। जिज्ञासु जी ने उनकी तीन पुस्तकें, जिनमें पहली, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय (ए पेन पोट्रेट), दूसरी ‘फिलोसोफी’ (भाषण) और तीसरी, सोशल रिफार्म एण्ड रेवोलूशन’ (जिसके अंग्रेजी लेखक ए. एम. धर्मालिंगन थे), को श्री दयाराम जैन से अनुवाद कराकर एक ही जिल्द में ‘पेरियर ई. वी. रामास्वामी नायकर’ नाम से बहुजन कल्याण माला के अन्तर्गत 1970 में प्रकाशित करा दिया था। पर, ‘दि रामायना: ए ट्रू रीडिंग’ का अनुवाद वह नहीं करा सके थे। अन्ततः, नायकर जी ने 1 जुलाई 1968 को पत्र लिखकर ललई सिंह को ‘दि रामायना: ए ट्रू रीडिंग’ के अनुवाद और प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने अंगे्रजी में लिखा था- ‘जिन्हें पहले अनुमति दी थी, वह उसे अभी तक प्रकाशित नहीं कर सके हैं, इसलिए आपको अनुमति दी जाती है।

1968 में ही ललई सिंह जी ने ‘दि रामायना: ए ट्रू रीडिंग’ का हिन्दी अनुवाद करा कर ‘सच्ची रामायण’ नाम से प्रकाशित कर दिया। छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिन्दू धर्मध्वजी उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसम्बर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला हाईकोर्ट में गया। वहाँ एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने ‘सच्ची रामायण’ के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। फलतः 19 जनवरी 1971 को जस्टिस ए. कीर्ति ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्तशुदा पुस्तकें वापिस करे और अपीलान्ट ललई सिंह को तीन सौ रुपए खर्च दे।

नायकर जी ने ‘दि रामायना: ए ट्रू रीडिंग’ में अपने विचार के समर्थन में सन्दर्भ नहीं दिए थे। उस अभाव को पूरा करने के लिए ललई सिंह ने ‘सच्ची रामायण की चाबी’ किताब लिखी, जिसमें उन्होंने वे तमाम साक्ष्य और हवाले दिए, जो ‘सच्ची रामायण’ को समझने के लिए जरूरी थे।

श्री ललई सिंह पेरियार ललई सिंह कैसे बने, इस सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ आदित्य लिखते हैं कि 24 दिसम्बर 1973 को नायकर जी की मृत्यु के बाद एक शोक सभा में ललई सिंह जी को भी बुलाया गया था। यह सभा कहाँ हुई थी, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। इस सभा में ललई सिंह के भाषण से दक्षिण भारत के लोग बहुत खुश हुए। उसी सभा में उन्होंने ललई सिंह को अगला पेरियर घोषित कर दिया। उसी समय से वह हिन्दी क्षेत्र में पेरियर के रूप में प्रसिद्ध हो गए।

बहुजनों के इस अप्रितम योद्धा, क्रांतिकारी लेखक, प्रकाशक और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना के प्रखर नायक ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितम्बर 1921 को कानपुर के झींझक रेलवे स्टेशन के निकट कठारा गाँव में हुआ था और 7 फरवरी 1993 को उनके भौतिक शरीर ने अपनी जीवन-यात्रा पूरी की थी। उनके कृतित्व पर एक बड़े साहित्यिक काम की योजना मेरे हाथ में है, देखिए कब तक सफलता मिलती है।

लेखक कंवल भारती मशहूर लेखक और समाजिक चिंतक हैं। यह लेख 7 फ़रवरी 2018 को मीडिया विजिल में पहली बार प्रकाशित हुआ था।

यह भी पढ़ें–

मी लॉर्ड ! राम पर ‘आपत्तिजनक’ छप सकता है तो रामदेव पर क्यों नही ?