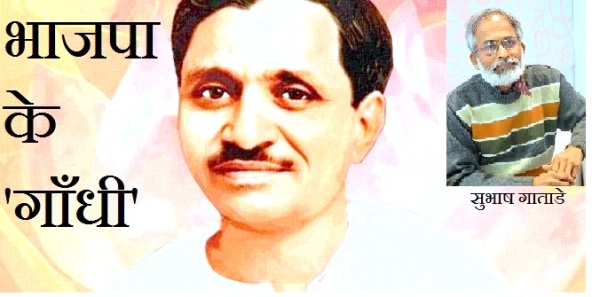

प्रतिबद्ध पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गाताड़े ने हाल में संघ के विचारक और एकात्म मानववाद के प्रणेता कहे जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर बहुत अध्ययन कर के एक पुस्तक लिखी है। नवनिर्मिति, वर्धा, महाराष्ट्र द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का नाम है ”भाजपा के गांधी”। लेखक की सहर्ष सहमति से मीडियाविजिल अपने पाठकों के लिए इस पुस्तक के अध्यायों की एक श्रृंखला आज से शुरू करने जा रहा है। इस कड़ी में प्रस्तुत है पुस्तक की पहली किस्त। (संपादक)

अध्याय 1

हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयासरत जमातें – जो फिलवक्त़ दक्षिण एशिया के इस हिस्से में हुकूमत के सबसे ऊंचे मुक़ाम पर पहुंची है – वह अपने आप को एक विचित्र दुविधा में फंसी पाती है।

दुनिया जानती है कि उन्होंने अपने एजेण्डा के इर्दगिर्द हजारों कार्यकताओं की टीम खड़ी की है, उन्होंने अपने तमाम आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से समाज के विभिन्न तबकों के बीच अपना आधार बनाया है, अपनी संसदीय और गैरसंसदीय सक्रियताओं के जरिए तथा अपने बीच सुनियोजित, सुविचारित ‘श्रम विभाजन’ के जरिए, उन्होंने रफ्ता-रफ्ता देश की राजनीति में हाशिये से लेकर केन्द्र तक की अपनी यात्रा पूरी की है। बीत गया वह दौर जब उनकी पोशाक, उनके प्रलाप आदि समाज में हंसी के केन्द्र में रहते थे; आज वही मुख्यधारा बने हैं तथा समाज एवं सियासत की बागडोर सम्भाले हुए हैं। यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक एवं वाम ताकतों ने अपनी कमजोरियों का ठीक से सारसंकलन नहीं किया और राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में नयी जमीन तोड़ने की कोशिश नहीं की तथा साझा कार्रवाइयों का संचालन नहीं किया तो मुमकिन है कि असमावेशी और एकांगी विश्व दॄष्टिकोण की वाहक यह ताकतें अपने प्रभाव को और गहरा कर सकती हैं।

गौरतलब है उरूज के इन दिनों में भी वह अपनी एक दुविधा से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसका ताल्लुक उनके बीच ऐसे किसी चेहरे का अभाव है जो उनके चिन्तन एवं सियासत की नुमाइन्दगी करता हो मगर उसकी स्वीकार्यता महज उनकी अनुशासित कतारों तक सीमित न हो; शेष अवाम भी उस शख्स को अपना नेता मानती हो। ऐसा नहीं कि यह समूची तहरीक/आन्दोलन बिना नेतृत्व के, कर्णधारों के यहां पहुंची है; मगर हुआ यही है कि उनके तमाम कर्णधार अपनी विशिष्ट चिन्तनप्रक्रिया, ‘हम’ बनाम ‘वे’ पर आधारित अपनी सोच के चलते, अपनी विशिष्ट सक्रियताओं के चलते व्यापक समाज के नहीं बल्कि अपनी तंज़ीम के ही नेता माने जाते रहे हैं।

हक़ीकत यही है कि न वह उपनिवेशविरोधी ऐतिहासिक संघर्ष की विरासत से अपना कोई सीधा नाता जोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी या उसकी मुखालिफत की। और न ही वह अपने आप को सामाजिक मुक्तिकामी/इन्कलाबी धारा के वास्तविक वाहक बता सकते हैं जिसका उदय उसी कालखण्ड में हुआ था तथा जिसने जाति तथा जेण्डर/स्त्री-पुरुष भेद/ के पवित्र कहे जानेवाले तथा वैधताप्राप्त सोपानक्रम को चुनौती दी थी। ज्योतिबा तथा सावित्री फुले, फातिमा शेख जैसों की अगुआई में खड़ी इस धारा ने विद्यमान धर्मों के विषमतामूलक स्वरूप पर तीखे ढंग से हमला बोला था। राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद आदि की कोशिशों ने इस बहुधर्मीय मुल्क में अलग अलग तबकों में नये आधुनिक विचारों की बयार बहा दी थी।

जाहिर है कि भारतीय समाज को लेकर उनका बेहद रूढिवादी विश्व दृष्टिकोण जिसमें जाति, जेण्डर द्वारा परिभाषित आंतरिक विभाजनों से हमेशा ही इन्कार किया जाता रहा है और उनका खास किस्म का इतिहासबोध जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी की विशिष्टता एवं प्रभावों को देखने से हमेशा कन्नी काटी गयी है, उसने ही उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया है। बर्तानिया की गुलामी के बरअक्स उपनिवेशकाल से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कायम मुगल सल्तनत तथा अन्य मुस्लिम राजाओं की सल्तनतों को लेकर वह अधिक चिन्तित दिखते रहे हैं, जिसका लाजिमी नतीजा यही हुआ है कि उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उठे व्यापक जनान्दोलनों एवं जनविद्रोहों को हमेशा ही कम करके आंका है और उन्हें हल्का बनाने की कोशिश की है। हिन्दु बनाम मुसलमान बायनरी/द्विविध के प्रिजम से इतिहास को देखने की उनकी कवायद ने- जिसके तहत वह भारत में 1,200 सालों की गुलामी की बात करते आए हैं- चीजों को और जटिल बनाया है। /देखें: संदर्भ 1/

आज़ादी के बाद के वक्त़ की उनकी यात्रा भी गुणात्मक तौर पर भिन्न नहीं रही है।

यह बात इतिहास हो चुकी है कि किस तरह उन्होंने नवस्वाधीन मुल्क में संविधान बनाने का विरोध किया था और किस तरह यह प्रस्तावित किया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान के तौर पर मनुस्मृति को अपनाना चाहिए। (Organiser’ November 30, 1949, p.3, details follow) और संविधान स्थापित होने के इतने साल बाद भी उस इरादे को त्यागे नहीं हैं। आए दिन संविधान बदलने तथा उसे ‘भारतीयता’ प्रतिबिम्बित करनेलायक बनाने की उनकी तमाम बातें आज भी बदूस्तर जारी हैं। (https://www.nationalheraldindia.com/eye-on-rss/we-should-remove-secularism-socialism-from-the-constitution-govindacharya) यह तथ्य भी इतिहास में दर्ज है कि किस तरह उन्होंने हिन्दू कोड बिल निर्माण का विरोध किया था जो अंबेडकर के हिसाब से भारत के ज्ञात इतिहास में हिन्दु स्त्रिायों को कुछ अधिकार प्रदान करने का पहला संगठित प्रयास था, जिसके लिए उन्होंने यह आपत्ति दर्ज की थी कि यह भारत की संस्कृति पर हमला है। संघ के मुखपत्र कहे जानेवाले ‘आर्गनायजर’ में गोलवलकर ने साफ किया था कि:

हम हिन्दू कोड बिल का विरोध करते हैं। हम उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यह अपमानजनक कदम पराए एवं अनैतिक सिद्धांतों पर टिका है। यह हिन्दू कोड बिल नहीं है। यह हिन्दू के बिना सबकुछ है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं क्योंकि वह हिन्दू कानूनों, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म के खिलाफ क्रूर और अज्ञानी तरीके से बदनाम करने की चाल है।

(Golwalkar, Organiser, Dec 7, 1949, http://indianexpress.com/article/opinion/columns/br-ambedkar-2762688/)

ध्यान रहे यह विरोध महज मौखिक या लिखित नहीं रहा। इस बिल के विरोध में सनातनी एवं प्रतिगामी हिन्दू संगठनों के साथ मिल कर उन्होंने देश भर में रैलियां तथा प्रदर्शन भी किए, यहां तक कि इस बिल को लागू करने के लिए प्रयासरत तत्कालीन कानूनमंत्री डा अंबेडकर- जो उसके लिए जनमत जुटाने में भी लगे थे- के दिल्ली स्थित आवास पर इन्होंने उग्र प्रदर्शन भी किए। यह भी जानी हुई बात है कि किस तरह हिन्दुत्ववादी संयुक्त राज्य अमेरिका के हिमायती थे और निर्गुट आन्दोलन की भारत सरकार की लम्बे समय से आ रही नीति की मुखालिफत करते थे। विएतनाम की जुझारू जनता के खिलाफ अमेरिका द्वारा छेड़े गए युद्ध का भी उन्होंने समर्थन किया था। ((https://www.countercurrents.org/comm-bidwai290504.htm) सामाजिक- सांस्कृतिक जीवन को अपने संकीर्ण नज़रिये से विभाजित करने की उनकी कोशिशों का बार बार संज्ञान लिया गया है। यह अकारण नहीं कि तमाम जांच आयोगों द्वारा- जिनका गठन आज़ादी के बाद के कालखण्ड में साम्प्रदायिक हिंसा के उभार के बाद होता आया है – बार बार हिन्दुत्व वर्चस्ववादियों को अपने निशाने पर रखा है।

आपातकाल का दौर जब भारत के जनतंत्र के सामने पहली बार जबरदस्त चुनौती खड़ी हुई थी /1975-77/ जब तमाम जनतांत्रिक अधिकार स्थगित कर दिए गए थे और विपक्ष के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था, उन दिनों संघ ने अपनाए दोहरे रूख ने ब्रिटिश काल में उनके समर्पण की याद ताज़ा की थी। यह जाहिर था कि तत्कालीन सरकार ने यह कदम बढ़ते जनान्दोलनों के तूफान की प्रतिक्रिया में उठाया था, जो व्यापक जनअसन्तोष के साथ बढ़ता ही जा रहा था। बहादुरी एवं शौर्य के हिन्दुत्ववादी दावे एक तरफ मगर उनकी कायरता, उनका डरपोकपन इन दिनों में खुल कर सामने आया था। आज चूंकि उनके हाथों में सत्ता की बागडोर है वह और कुछ कह सकते हैं मगर इस बात के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं कि किस तरह उन दिनों में राष्टीय स्वयंसेवक संघ ने तथा उसके निर्देशों पर उससे सम्बद्ध आनुषंगिक संगठनों ने समझौतापरस्ती भरा, समर्पणवाला रूख अख्तियार किया था। /http://www.countercurrents.org/gatade240507.htm / तपन बसु, प्रदीप दत्ता, सुमित सरकार, तनिका सरकार द्वारा लिखी गयी चर्चित किताब ‘खाकी शॉर्टस एण्ड सैफ्रन फलेग्ज’ / पेज 55, ओरिएन्ट लॉगमैन, 1955/संघ के नेतृत्व के उन दिनों के व्यवहार पर रौशनी डालती है। उनके मुताबिक:

”आपातकाल के दिनों में संघ का रूख विचित्र दोहरेपन/द्धंद से भरा था, जो 1948-49 के दिनों की याद ताज़ा कर रहा था।’’ जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगी थी और संघ सुप्रीमो बालासाहब देवरस को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था मगर उन्होंने 1948-49 के गोलवलकर की तरह ‘‘ ..आपातकाल के शासन के नियंताओं से अपना सम्वाद कायम किया, जिसमें उन्होंने अगस्त और नवम्बर 1975 में इंदिरा गांधी की तारीफ में पत्र भी लिखे और यह वायदा भी किया कि अगर संघ से पाबन्दी हटा दी गयी तो वह उन्हें सहयोग कर सकता है। उन्होंने संघ और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए विनोबा भावे से गुजारिश की और संजय गांधी से भी सम्पर्क साधा।’’

मालूम हो कि यह वह कालखण्ड था जब विभिन्न पार्टियों के हजारों कार्यकर्ता जेलों में थे, तमाम संगठन -जिनमें संघ भी शामिल था – पर पाबंदी लगी थी और इस अधिनायकवादी निज़ाम के खिलाफ प्रतिरोध भी खड़ा हो रहा था, जब लोगों को पता चला कि बालासाहब देवरस ने न केवल इंदिरा गांधी से सम्पर्क कायम किया है बल्कि उन्हें संघ से पाबन्दी हटाने का, अपने अनुयायियों से अंडरटेंकिंग/वचनपत्र लिखवा देने का वायदा कर रहे थे। इस वचनपत्र में स्वयंसेवकों से यही लिखवाया गया कि ‘‘जेल से बाहर आने के बाद वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो।’ चर्चित समाजवादी नेता बाबा आढव की उन दिनों लिखी किताब ‘‘संघाची ढोंगबाजी‘‘ में वह इस वचनपत्र का मजमून भी पेश करते हैं।

‘‘श्री ….. /बंदी का नाम/… श्रेणी..कारागार शपथपत्र में इस बात के प्रति सहमति देता है कि अगर मुझे रिहा किया गया तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो देश की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए नुकसानदेह होगा …मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो वर्तमान आपातकाल के प्रतिकूल होगा।” / संघाची ढोंगबाजी, बाबा आढव, 1977, मूल मराठी से लेखक द्वारा अनूदित/

नब्बे साल से अधिक कालखण्ड की अपनी इस यात्रा में उसके बीच वास्तविक नायकों की कमी- जिन्हें जनता प्यार करती है या उनका सम्मान करती है या जिनकी शोहरत महज कुछ कतारों तक सीमित नहीं होती/ इन कतारों की बौद्धिक क्षमता को लेकर हिन्दी के प्रख्यात लेखक हरिशंकर परसाई ने चुटीले अंदाज में कुछ बातें कहीं हैं, जो किस्सा फिर कभी/ – एक तरह से उनके अपने अतीत के उनके वर्तमान पर हावी होने की एक बानगी महज है। और इसे पूरा करने के लिए वह तरह तरह की कवायदों में मुब्तिला रहे हैं। और अपने आप को अधिक हास्यास्पद साबित करते रहे हैं।

अपनी इसी कवायदों के अनुभवों से सीखते हुए अन्ततः वह एक त्रिसूत्रीय रणनीति तक पहुंचे हैं जिन्हें इस ढंग से रखा जा सकता है: गढ़ना, समाहित करना, साफसुथराकरण करना (Manufacture/Construct, Appropriate/Coopt, Sanitise) निश्चित ही वह इस रणनीति की सीमाओं से, संभावित नुकसान से वाकिफ़ होंगे, मगर इसके बावजूद उन्होंने इस रास्ते को सचेतन तौर पर अपनाया है।

क्रमशः