हमारे देश में पुरस्कारों व सम्मानों का बुरा हाल किसी से छिपा नहीं है- वे साहित्य, संगीत, कला या विज्ञान किसी भी क्षेत्र से क्यों न सम्बन्धित हों। पुरस्कारों और सम्मानों के प्रार्थियों की भरमार के बीच उपयुक्ततम के चयन में नैतिकताओं व मानदंडों का सम्यक पालन न किये जताने के कारण उनकी घोषणा के बाद उठने वाले विवादों की परम्परा भी नई नहीं ही है। 2014 में केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी पर एक के बाद एक हमलों को लेकर, जिनमें से एक में कर्नाटक में कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या कर दी गई थी, साहित्य अकादमी की चुप्पी से उद्वेलित साहित्यकारों द्वारा पुरस्कारों की वापसी से पहले उसके पुरस्कारों को लेकर भी कुछ कम विवाद नहीं होते रहे हैं।

उसके बाद विवाद नहीं हुए तो शायद इसलिए कि अब उन्हें पहले जैसी गम्भीरता से नहीं लिया जाता। यकीनन, 2015 में साहित्यकारों के उद्वेलनों को ठीक से सम्बोधित करने में अकादमी का विफल रहना भी इसका एक बड़ा कारण है। तब उसने पहले तो पुरस्कार वापसी को गम्भीरता से लिया ही नहीं, फिर ‘पुरस्कार वापसी गैंग’ आदि कहकर वापस करने वालों को लांछित करने वालों के साथ खड़़ी दिखाई देने लगी, फिर कह दिया कि उसकी नियमावली में पुरस्कार वापस लिये जाने की व्यवस्था ही नहीं है, इससे काम नहीं चला तो भी पुरस्कार लौटाने वालों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करके ही रह गई, अभिव्यक्ति की आजादी पर उन हमलों की निन्दा से परहेज रखा, जिनको लेकर अंदेशे जताये जा रहे थे कि चुप रहने से वे और बढ़ेंगे।

लेकिन पिछले दिनों वर्ष 2020 के लिए घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार भले ही पाने वालों के चयन से जुड़े मुद्दों के कारण चर्चित न हों, अचर्चित नहीं रहने वाले, क्योंकि मराठी उपन्यासकार नन्दा खरे ने, जिनका एक नाम अनंत यशवंत खरे भी है, एक सर्वथा नये कारण से अपने उपन्यास ‘उद्या’ पर घोषित पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें अब तक अपने समाज से बहुत कुछ मिल चुका है और हमेशा लेते ही रहना ठीक नहीं लग रहा। इस सिलसिले में उन्होंने कोई पुरस्कार न लेने के अपने चार साल पहले के निश्चय की याद दिलाई और ताजा फैसले को उसी निश्चय का हिस्सा बताया है। यह भी साफ किया है कि न उसके पीछे कोई राजनीति है, न ही अकादमी के प्रति असम्मान का भाव। उलटे वे उनमें जताये गये विश्वास के लिए उसके आभारी हैं।

प्रसंगवश, महाराष्ट्र में नागपुर के निवासी खरे पेशे से अभियन्ता रहे हैं। स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के बाद से उन्होंने खुद को मराठी साहित्य की सेवा के प्रति समर्पित कर रखा है और जनवरी, 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास ‘उद्या’ को मराठी के कुछ सबसे अच्छे उपन्यासों में गिना जाता है। यकीनन, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार न लेकर वे कोई अपनी तरह की पहली या अनूठी नजीर नहीं बना रहे। लेकिन ऐसे समय में, जब पुरस्कारों के लिए मारामारी मची रहती हो, नाना प्रकार के जुगाड़ किये जाते हों और कहा जाता हो कि समाज का अपने सर्जकों के प्रति रवैया बहुत संवेदित नहीं करता, उलटे अनेक बार सर्जक उसकी क्रूर उपेक्षा के शिकार हुआ करते है, खरे का अपने समाज के प्रति कृतज्ञता से ओतप्रोत होकर बिना किसी मनोमालिन्य के पुरस्कार लेने से हाथ जोड़ना, यह कहते हुए कि बहुत पा लिया, अब और लेने में संकोच हो रहा है, हवा के किसी ताजा झोंके से कम नहीं लगता।

क्या पता मराठी समाज अपने सर्जक की इस भावविह्वल कृतज्ञता को किस रूप में देखेगा, लेकिन दूसरे समाजों के सर्जकों के विपरीत अनुभवों के बरक्स यह उसके स्वाभिमान से सिर ऊंचा करने के सुनहरे अवसर से कम नहीं है। लेकिन खरे का अस्वीकार बेहद विनम्र होने के बावजूद न सिर्फ साहित्य अकादमी बल्कि दूसरे अनेक पुरस्कारों व सम्मानों की व्यर्थता की पोल भी खोलता है। जताता है कि ऐसे पुरस्कार या सम्मान आमतौर पर तब मिलते हैं, जब पाने वाले के लिए उनका इससे ज्यादा मतलब नहीं बचा होता कि वह उनसे अपने बायोडाटा को समृद्ध कर ले। इसे कम से कम दो साहित्येतर उदाहरणों से भी समझा जा सकता है।

पहला उदाहरण फिल्मों के ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’ फेम कवि प्रदीप का है। 1997 में उन्हें 45वां दादासाहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जो फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो वे ह्वीलचेयर पर थे। मीडिया ने उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, ‘अब इसके तहत मिले पैसों से गुब्बारे खरीदने जाने की मेरी उम्र नहीं रही।’ उनके कहने का मतलब था कि जब उनके संघर्ष के दिन थे, तब तो किसी ने उनकी बाबत सोचा ही नहीं। अब जब वे पुरस्कार की राशि का कोई सार्थक उपयोग कर पाने की हालत में नहीं रहे तो उनके लिए उसका क्या मतलब है?

इसी तरह 2015 की पुरस्कार वापसी के दौरान अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने यह कहकर हर किसी को चौंका दिया था कि वे उन्हें मिले पुरस्कार लौटाने नहीं जा रहे क्योंकि वे उन्हें अपनी पीठ पर लादे नहीं घूमते। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की ही बात करें तो अपने अब तक के इतिहास में उन्होंने अपने लाभार्थियों के उन्नयन में शायद ही कभी कोई भूमिका निभाई हो। क्योंकि जब तक वे हासिल होते हैं, उनका ज्यादातर उन्नयन हो चुका होता है। क्या यह प्रकारांतर से ज्यांपाल सार्त्र के उन शब्दों को ही सच साबित करना नहीं है, जो उन्होंने नाबेल पुरस्कार ठुकराते हुए कहे थे? यह कि लेखकों को मिलने वाले पुरस्कार अपने मूल रूप में उन पर डाले जाने वाले अवांछनीय भार ही हुआ करते हैं।

यहां यह कहने की तो जरूरत भी नहीं लगती कि प्रायः सारे पुरस्कारों के पीछे कोई न कोई राजनीति होती है, जो अति की हद तक पहुंच जाये तो सत्ताओं द्वारा हर हाल में अपने चहेतों को उपकृत करने या विरोधियों को खरीदने का रूप धर लेती है। दूसरे पहलू पर जायें तो याद कर सकते हैं कि एक पुरस्कार ग्रहण करने को लेकर बाबा नागार्जुन की तीखी आलोचना की जाने लगी तो उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में मैं सिर्फ उनके प्रति जवाबदेह हूं, जिनका मेरे जीवन की रक्षा में कोई न कोई योगदान है। जो समाज अपने सर्जक के जीने-मरने की फिक्र नहीं करता, उसे यह सवाल पूछने का क्या हक कि सर्जक अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करता है?

यहां कहा जा सकता है कि नवोदितों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनजनक पुरस्कारों और किसी कृति की गुणवत्ता या किसी सर्जक के लाइफटाइम अचीवमेंट के आधार पर दिये जाने वाले पुरस्कारों का घालमेल नहीं किया जा सकता। यह बात अपनी जगह सच हो सकती है लेकिन इससे नन्दा खरे द्वारा पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए कही गई बातें अप्रासंगिक नहीं हो जातीं। सच पूछिये तो किसी भी पुरस्कार की कोई सार्थकता तभी है जब उन्हें देने और लेने वालों में उसके लेन-देन से जुड़ी लालसा बरकरार हो। यह क्या कि उनकी मार्फत तृप्तों को ही तृप्त किया जाता रहे और नाना विडम्बनाओं के बीच सृजन की राह के कांटे बुहार रही प्रतिभाएं भूखी-प्यासी या कि अतृप्त ही रह जायें।

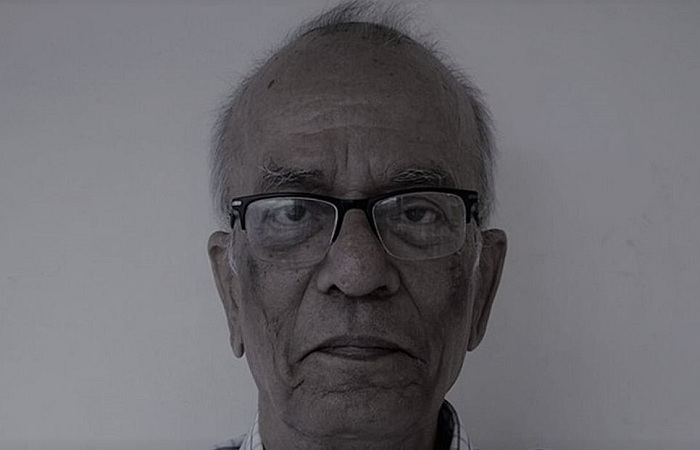

कृष्ण प्रताप सिंह, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अयोध्या से निकलने वाले अख़बार जनमोर्चा के संपादक हैं।