प्रकाश के रे

पड़ोसी देशों के भारत से दूर जाने का सबसे बड़ा लाभ चीन को मिला है, लेकिन इसे ठीक से समझने के स्थान पर हमारे राजनीतिक, कूटनीतिक और बौद्धिक नेतृत्व ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए चीन का हौवा खड़ा करने की जुगत का सहारा लिया है. न तो हमने अपनी कमियों का अध्ययन किया है, और न ही उन देशों की स्वाभाविक रूप से बदलती स्थितियों और बढ़ती महत्वकांक्षाओं को समझने का कोई गंभीर प्रयास हुआ है. ऐसा कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं था.आधी बात तो अपने देश की भीतर बढ़ते संघर्ष और गहराती समस्याओं के सहारे ही समझी जा सकती थी. कृषि संकट, बेरोज़गारी, आर्थिक विषमता, पलायन, सामाजिक टूट, भ्रष्टाचार और सांगठनिक लूट, हिंसा और अपराध जैसी परेशानियाँ भारत में हैं, तो पड़ोसी देशों में भी. जिस प्रकार से हम आर्थिक मोर्चे पर निवेश और निर्यात के लिए दुनियाभर से अपेक्षाएँ कर रहे हैं, उसी तरह से दक्षिणी एशिया के देशों को भी मदद की दरकार है. चूँकि हम उन्हें अपेक्षित सहायता कर पाने की स्थिति में नहीं हैं, इस कारण उन्हें चीन या अन्य देशों की ओर देखना पड़ रहा है. यह भी दिलचस्प है कि जहाँ-जहाँ से हमें सहयोग मिल रहा है, वहीं से उन देशों को भी सहारा मिल रहा है. इसे भारत समेत दक्षिण एशिया के देशों से चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और जापान के संबंधों से समझा जा सकता है.

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1970 के दशक में भारत ने ख़ुद को सैन्य साजो-सामान से ताक़तवर बनाने का ज़ोरदार सिलसिला शुरू किया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है. इस कोशिश का आधार भी था. चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों और झड़पों की पृष्ठभूमि में ऐसा करना ज़रूरी था. लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक असर यह यह हुआ कि हम अपने को एक क्षेत्रीय ताक़त समझने लगे और ज़्यादा ताक़त हासिल करने की कोशिश में पड़ोसियों के साथ हमारा व्यवहार भी बदलने लगा. नेपाल, मालदीव और भूटान में भारतीय अधिकारियों के बर्ताव की अनगिनत कहानियाँ कूटनीतिक गलियारों में आज भी कही-सुनी जाती हैं. इन देशों में जब राजनीतिक व्यवस्था को लेकर आवाज़ें उठी, तब हमारा व्यवहार ‘बड़े भाई’ की तरह नहीं, बल्कि ‘बिग ब्रदर’ की तरह रहा. वो तो भला हो, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का, जो गाहे-बगाहे उन देशों की लोकतांत्रिक माँगों का समर्थन करती रहीं. इसका हमें राजनीतिक और कूटनीतिक लाभ भी मिला था. नेपाल का इतिहास इसका गवाह है. परंतु नये संविधान और मधेशी आंदोलन को लेकर हमारे रवैये ने वहाँ की बड़ी आबादी में हमारे लिए नकारात्मक भाव पैदा कर दिया. श्रीलंका में एक दौर वह था, जब तमिल विद्रोहियों को भारत की ओर से सक्रिय सहयोग मिला करता था. फिर वहाँ शांति सेना भेजकर अपने किये-कराये पर पानी फेरा गया. पिछले दशक में राजपक्षे सरकार जब तमिलों का जनसंहार कर रही थी, तब हम चुप बैठे थे. इतना ही नहीं, श्रीलंकाई सेना की ज़्यादतियों का पर्दाफ़ाश करती एक फ़िल्म को भी मनमोहन सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था. मालदीव और भूटान में भी कूटनीति के बिसात पर चली गयीं चालें चूकती रहीं.

इनमें से ज़्यादातर ग़लतियाँ 1990 के दशक के बाद की गयीं. तब देश या तो नव-उदारवादी सपनों में गुम था या फिर सांप्रदायिकता की आग से अपना ही घर फूँक रहा था. विदेश नीति निवेश जुटाने, सार्वजनिक उपक्रम बेचने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में लगी हुई थी. राजनीति और कूटनीति सीइओ और बैंकरों की बैठकें कराने में व्यस्त थी. बहरहाल, जब 2014 के मध्य में मोदी सरकार ने सत्ता की ज़िम्मेदारी सँभाली, तो ऐसा लगा कि नयी सरकार विरासत के बोझ से कुछ हद तक मुक्त होकर विदेशी मोर्चे पर सक्रिय होगी. प्रधानमंत्री के शपथ-ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं का बतौर मुख्य अतिथि आना एक बड़ी पहल का संकेत थी. सरकार के पहले दो सालों में नेताओं के आने-जाने का दौर भी चला. पर, न तो सरकार के पास पिछली ख़ामियों को सुधारने की राजनीतिक इच्छाशक्ति थी और न ही उसकी कूटनीति की कोई दिशा थी. पड़ोसियों को सड़क, बिजली और सैटेलाइट के चिर-परिचित झुनझुने देने की बातें हुईं. अगर ठीक से देखा जाये, तो विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की एकमात्र उपलब्धि चीन के साथ संबंध, मुख्यतः आयात-निर्यात, बेहतर करना रहा है, हालाँकि उसका ज़्यादा फ़ायदा चीन को ही हुआ है.

यह हमें समझना होगा कि हमारे देश की तरह पड़ोसी देशों की भी घरेलू राजनीति है और संप्रभु देश होने के नाते उन्हें भी चीन या किसी अन्य देश के साथ नाता जोड़ने का हक़ है. चूँकि उन्हें भी आर्थिक विकास करना है, तो चीन का निवेश उन्होंने स्वीकार किया. इसका स्वाभाविक परिणाम है कि चीन उनके क़रीब आता गया.

पिछले दिनों विश्व बैंक ने अपना पहला ‘मानव पूँजी सूचकांक’ जारी किया है. उसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, परीक्षा परिणाम और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों के आधार पर देशों को सूचीबद्ध किया गया है. इस सूची में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार का स्थान भारत से ऊपर है. भारतीय वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को तो ख़ारिज़ कर दिया है, लेकिन जब यही विश्व बैंक सरकार के आर्थिक सुधारों और देश की आर्थिक वृद्धि के सपनीले संभावनाओं के आकलन देता है, सरकार झूम उठती है और मीडिया में गुणगान होता है. विश्व प्रसन्नता सूचकांक की ताज़ा रिपोर्ट में भारत पिछली बार से 11 पायदान नीचे आकर 156 देशों में 133वें स्थान पर है. इससे ऊपर नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश हैं.

यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे ग़रीब और बीमार लोगों का इलाक़ा है. जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता, प्रदूषण और जल-संकट की सर्वाधिक मार भी इसी क्षेत्र के हिस्से में हैं. इन मुश्किलों से निपटने की सबसे कमज़ोर तैयारी भारत की है. इन समस्याओं से ठीक से जूझने के लिए भारत को अपने पड़ोसी देशों को साथ लेना होगा क्योंकि यह एक साझी चुनौती है. इसके लिए भरोसे का माहौल बनाना होगा, जो कि अतिवादी राष्ट्रवाद और मुनाफ़ाख़ोर आर्थिक नीतियों के रहते मुमकिन नहीं है.

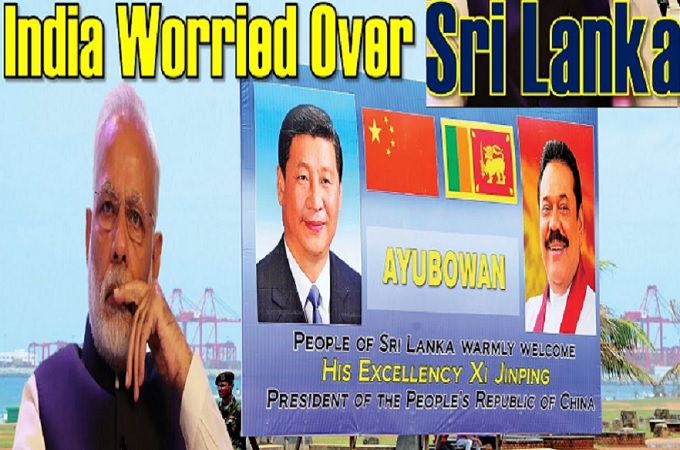

इसी पृष्ठभूमि में श्रीलंका संकट और भारत के संबंध को देखा जाना चाहिए. इस मसले को या ऐसे अन्य मसले को चीन और भारत के चश्मे से देखकर टीआरपी और ताली तो बटोरी जा सकती है, दक्षिण एशिया में सम्मानजनक स्थान नहीं पाया जा सकता है.

लेखक वरिष्ठ पत्रकर हैं।